"Charité intensiv" vom rbb, "Das Intensivteam" vom SWR oder "Pflege ist #NichtSelbstverständlich" von "Joko & Klaas" auf ProSieben - mehrere aktuelle Dokus zeigen den Alltag von Pflegern und Ärzten in der Pandemie. Die Bilder zeigen die medizinischen Herausforderungen der Coronakrise - oft explizit und eindrücklich.

Auch Fabian Fiechter hat in den vergangenen Monaten Patienten und Pflegepersonal begleitet - als Fotojournalist und Intensivpfleger. Schon während der ersten Welle habe er fotografiert, zunächst vor allem auf seinem Arbeitsplatz - "mir war erstmal wichtig, dass das überhaupt dokumentiert wird", sagte er im Dlf.

"Es gab einfach keine Bilder"

Dabei habe er sich immer wieder hinterfragen müssen, um "das richtige Maß" zu finden: "Ich finde es sehr wichtig, dass wir erstmal die Arbeit der Mediziner und Pflegenden nicht beeinträchtigen, nicht stören, aber auch den Patienten nicht stören." Es gehe nicht darum, die schlimmsten Bilder zu kreieren - Journalismus oder Fotografie dürfe hier nicht voyeuristisch oder aufdringlich sein. Daher verkaufe er seine Bilder auch nur an ausgewählte Medien und "nicht an die Boulevardpresse".

"Also ich gehe da nicht rein, bin eine halbe Stunde drin und bin wieder weg und publiziere das Bild fünf Minuten später, sondern ich arbeite da Wochen und Monate an so einem Projekt und lerne erst einmal das Personal kennen und bin auch vor Ort", so der Fotograf.

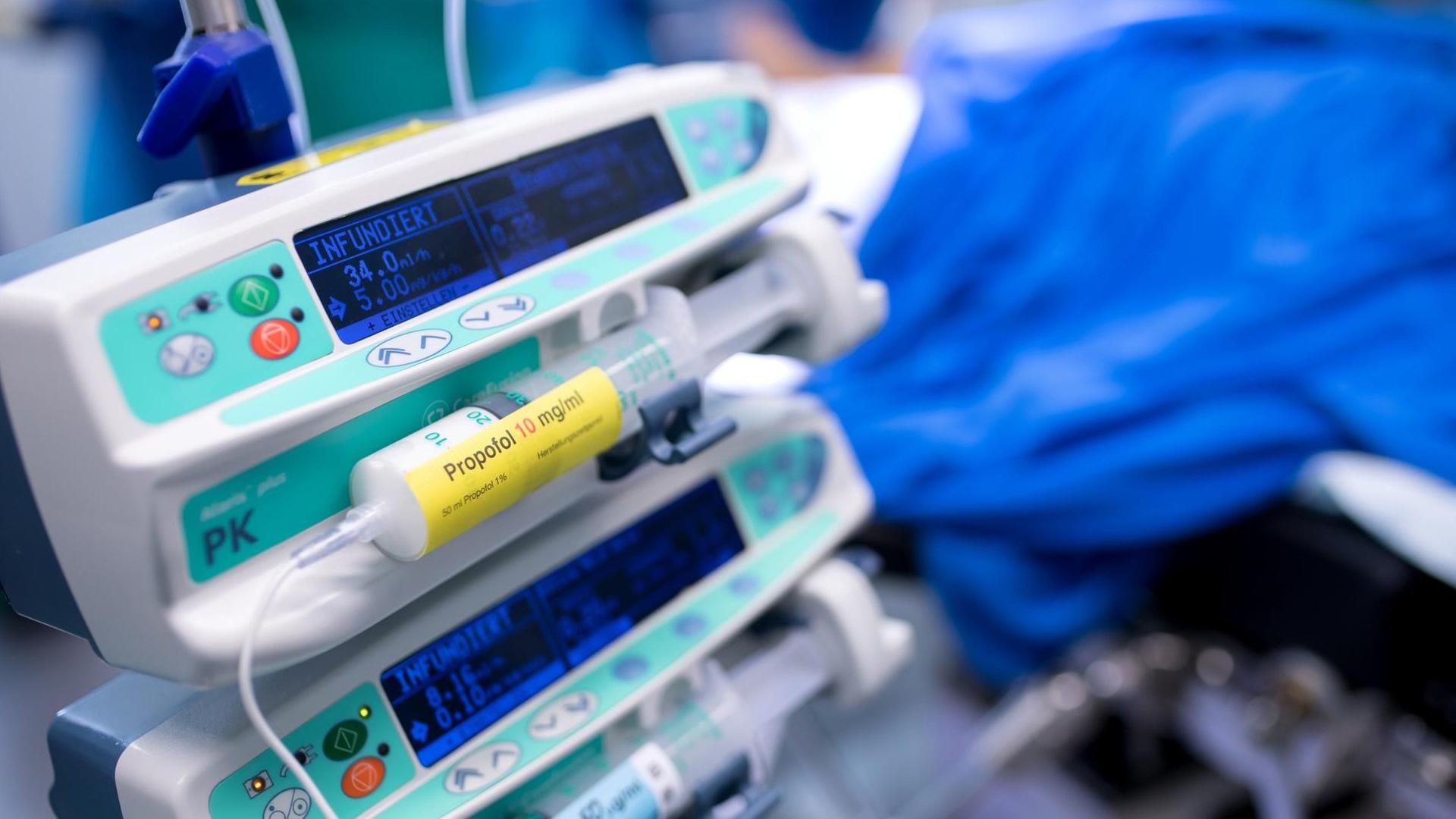

Mit seiner Arbeit wolle er die Notlage in den Krankenhäusern bildlich machen: "Letztes Jahr im Frühjahr standen wir vor der Situation, dass die ersten Patienten zu uns auf die Intensivstation kamen, mit Sars-CoV-2-Erkrankungen und ich in meinem Privatleben oft gefragt wurde. 'Ist es wirklich so schlimm? Können wir jetzt nicht noch mal ins Kino gehen?' Und es gab einfach keine Bilder." Diese aber brauche es, damit die Menschen den Ernst der Lage begreifen könnten.

Auslastung der Intensivbetten in Deutschland

Das Interview zum Nachlesen in voller Länge. Gesendet wurde eine gekürzte Version.

Mirjam Kid: Wir sind mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie, mit den Intensivbetten wird es wieder knapp und einige Krankenhäuser arbeiten am Limit. Gleichzeitig kriegen viele Menschen genau diese Notlage im privaten Bereich vielleicht gar nicht mehr mit - oder weniger als vorher - und zwar gerade weil wir durch Corona und die Corona-Maßnahmen in höchstem Maße vereinzelt sind und es noch weniger Austausch von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen miteinander gibt, als das vielleicht sonst der Fall wäre. Eine Brücke können und sollen hier die Medien schlagen. Wie viel Schrecken ist angemessen? Wie explizit sollen Bilder sein, die Menschen mit Corona auf Intensivstationen zeigen?

Fabian Fiechter: Ich finde das schwierig zu beantworten, das muss man natürlich individuell bei einem Motiv betrachten. Wenn in diesem Fall die Person da zugestimmt hat und gegebenenfalls längerer Zeit begleitet wird, könnte das schon angemessen seien. Aber natürlich soll Journalismus oder Fotografie hier nicht voyeuristisch oder aufdringlich sein.

In erster Linie finde ich sehr wichtig, dass die Patienten gut betreut sind. Also ich arbeite als Intensivpfleger und habe auch während der ersten Welle speziell auf meinem Arbeitsplatz fotografiert. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir erstmal die Arbeit der Mediziner und Pflegenden nicht beeinträchtigen, nicht stören, aber auch den Patienten nicht stören.

Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir Bilder haben, die die Notlage oder auch die Situation im Krankenhaus wiedergeben - authentisch.

Man muss das natürlich immer auch mit Maß betrachten, man muss immer ethische Fragen stellen, welche Bilder man wirklich nutzt letztendlich.

In meiner Arbeit habe ich das so gehandhabt, das ich fotografiert habe und versucht habe, sensibel vorzugehen, und zum Schluss natürlich dann auch noch mal evaluiert habe, welche Bilder das richtige Maß haben. Denn es geht nicht darum, die schlimmsten Bilder zu kreieren und die zu publizieren, sondern es geht letztendlich darum, ein gutes Maß zu finden, über die Situation zu berichten, aber auch natürlich, die Patienten zu respektieren und deren Intimität.

"Menschlichkeit walten lassen und sich ethische Fragen stellen"

Kid: Lassen Sie es uns noch einmal ganz plastisch machen. Sie sind als Fotojournalist im Krankenhaus unterwegs. Welche Bilder möchten Sie zeigen? Wo drücken Sie den Auslöser und Wunder?

Fiechter: Wenn ich arbeite, dann habe ich in der Regel längeren Zugang zu diesen Räumlichkeiten und zu den Menschen dort. Also ich gehe da nicht rein, bin eine halbe Stunde drin und bin wieder weg und publiziere das Bild fünf Minuten später. Sondern ich arbeite da Wochen und Monate an so einem Projekt und lerne erst einmal das Personal kennen und bin auch vor Ort, wenn die Patienten kommen.

Ich probiere einzuschätzen: Störe ich jetzt mit der Kamera? Oder ist es in Ordnung? Kann ich diese Menschen um Erlaubnis bitten? Kann ich fragen, ob sie das stört oder muss ich mich zurückhalten, weil ich merke, die Situation gibt das nicht her. Da muss man natürlich auch ein bisschen Menschlichkeit walten lassen und sich auch ethische Fragen stellen, wie weit man da gehen kann.

"Bilder nicht an die Boulevardpresse verkauft"

Kid: Das heißt, Sie haben als Fotojournalist in ihrer Arbeit schon einer lange währende Vertrauensbasis geschaffen. Aus ihrer Erfahrung: Was würden Sie empfehlen? Welche Kriterien sollen Medien anlegen, die jetzt diesen zeitlichen Vorlauf nicht haben, die schnell in dieser Situation reingehen? Was für Kriterien würden sie anlegen, um zu sagen okay, dieses Bild, das mache ich jetzt noch. Und hier halte ich mich jetzt eher zurück, das geht zu weit, hier überträgt sich vielleicht auch eine ethische Grenzlinie.

Fiechter: Also wenn ich meine Bilder produziere, dann editiere ich die zum Schluss, dann habe ich in meinem Fall ausnahmsweise mit der Medienstelle in dem Krankenhaus noch mal über die Bilder geguckt. Normalerweise mache ich das als Journalist nicht, aber in diesem Fall habe ich geguckt, wo sind Persönlichkeitsrechte eventuell mehr zu schützen, da haben wir ein paar Bilder rausgenommen, wo wir das Gefühl hatten, dass der Patient zu sehr zu erkennen. Und dann gibt es ja auch noch Bildredakteure, die die Arbeiten dann auch noch mal editieren und überlegen, welche Bilder sie nutzen.

Und in meinem Fall - ich habe auch nicht mit allen Medien zusammengearbeitet. Ich habe meine Bilder nicht an die Boulevardpresse verkauft, weil ich weiß, dass diese Medien oft nicht ethisch mit den Bildern umgehen. Also ich habe eng mit den Redaktionen zusammengearbeitet, die publiziert haben und habe auch mit denen besprochen, was daraus gemacht wird.

Kid: Was würden Sie nicht zeigen?

Fiechter: Ich habe zum Beispiel nicht die Patienten gezeigt, die kurz vor der Intubation standen und Atemnot hatten, weil ich das Gefühl hatte, dass die sich in dem Moment nicht wehren können und in einer Notlage sind. Da hab ich eigentlich auch nicht fotografiert, weil das diese Menschen in dem Moment gestresst hätte.

Ich habe bei einer Patientin fotografiert, die hat mir auch das Einverständnis gegeben. Und da hab ich so fotografiert, dass sie nicht zu erkennen war, weil ich das in dem Moment für mich entschieden habe, dass das das richtige Maß ist.

"Es braucht diese Bilder"

Kid: Wir wenden noch einmal den Blick von denjenigen, die fotografiert werden, hin zu denen, die die Bilder betrachten. Wir reden da von Bildern, die auch zeigen, wie Menschen um ihre Gesundheit und um ihr Überleben kämpfen. Und das zu sehen, kann einen emotional ganz schön mitnehmen. Glauben Sie, dass es trotzdem wichtig ist, sich solchen Bildern zu stellen, weil man das Leid einfach sehen muss, um es zu begreifen und auch um für sich selbst einordnen zu können, wie man sich in der Pandemie angemessen verhalten soll.

Fiechter: Letztes Jahr im Frühjahr standen wir vor der Situation, dass die ersten Patienten zu uns auf die Intensivstation kamen, mit Sars-CoV-2-Erkrankungen und ich in meinem Privatleben oft gefragt wurde. "Ist es wirklich so schlimm? Können wir jetzt nicht noch mal ins Kino gehen?" Und es gab einfach keine Bilder, es gab keine Bilder.

Es gab Bilder aus Italien, es gab es später Bilder aus New York. Aber im deutschsprachigen Raum gab es einfach oft nur so unscharfe Symbolbilder von außerhalb der Intensivstation. Und ich glaube schon, dass es diese Bilder braucht, dass die Leute begreifen, wie ernst die Lage ist.

Wie viele Corona-Patienten müssen im Krankenhaus betreut werden?

Knapp ein Zehntel der Menschen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion müssen aufgrund ihrer Symptome ins Krankenhaus. Dort werden sie im Durchschnitt für zwei Wochen behandelt. Wenn lebensbedrohliche Symptome entstehen, müssen Covid-19-Patienten auf die Intensivstation. Weil viele ältere Menschen inzwischen durch eine Impfung geschützt sind, infizieren sich vermehrt jüngere Menschen, bei denen eine längere Behandlungszeit erwartet wird. Um den Jahreswechsel herum kämpften die Intensivmediziner mit einem starken Ansturm, deutlich über dem der ersten Welle. Nach einem Abflachen der Kurve steigt die Auslastung nach den Ostertagen erneut stark an.

Die Gesamtzahl der verfügbaren Intensivbetten ist seit Oktober sichtbar gesunken. Das liegt vor allem daran, dass auch das medizinische Personal von SARS-CoV-2 betroffen sein kann – entweder direkt über eine Infektion oder indirekt wegen Quarantäne-Auflagen oder weil Kinder betreut werden müssen, deren Kitas oder Schulen geschlossen haben.

Knapp ein Zehntel der Menschen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion müssen aufgrund ihrer Symptome ins Krankenhaus. Dort werden sie im Durchschnitt für zwei Wochen behandelt. Wenn lebensbedrohliche Symptome entstehen, müssen Covid-19-Patienten auf die Intensivstation. Weil viele ältere Menschen inzwischen durch eine Impfung geschützt sind, infizieren sich vermehrt jüngere Menschen, bei denen eine längere Behandlungszeit erwartet wird. Um den Jahreswechsel herum kämpften die Intensivmediziner mit einem starken Ansturm, deutlich über dem der ersten Welle. Nach einem Abflachen der Kurve steigt die Auslastung nach den Ostertagen erneut stark an.

Die Gesamtzahl der verfügbaren Intensivbetten ist seit Oktober sichtbar gesunken. Das liegt vor allem daran, dass auch das medizinische Personal von SARS-CoV-2 betroffen sein kann – entweder direkt über eine Infektion oder indirekt wegen Quarantäne-Auflagen oder weil Kinder betreut werden müssen, deren Kitas oder Schulen geschlossen haben.

Für mich ist das auch eine sehr alte Debatte. Es wird schon sehr lange darüber diskutiert im Fotojournalismus: Wieviel Leid darf man eigentlich zeigen und dokumentieren? Da ist natürlich die Kriegsberichterstattung immer sehr stark im Fokus oder auch Hungersnöte oder andere Naturkatastrophen. Da wird auch sehr stark drüber diskutiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, sobald das hier vor der Türe passiert, irgendwie aufgeheizter ist, die Situation, das wundert mich ein bisschen.

"Mir war erstmal wichtig, dass das überhaupt dokumentiert wird"

Kid: Dass man bei Menschen im Ausland oder bei Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe leichter distanzlose Bilder macht? Und hier dann eben eher kritisch auffällt, wenn etwas vielleicht eine ethische Grenzüberschreitung ist - meinen Sie das?

Fiechter: Also ich spreche jetzt noch gar nicht von den distanzlosen Bildern, ich spreche jetzt einfach mal davon: Darf man Leid dokumentieren und fotografieren und das dann auch publizieren. Es gibt bestimmt Bilder, wo ich auch dazu sage, dass es das geht jetzt zu weit, oder das ist ethisch sehr fragwürdig. Oder ich würde jetzt nicht einen Freifahrtschein geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles auch fotografieren muss. Man muss natürlich ein gutes Maß darin finden.

Aber mir war in der ersten Welle erstmal wichtig, dass das überhaupt dokumentiert wird. Und dann, im nächsten Schritt, habe ich mit anderen Leuten zusammen ausgewählt, welche Bilder das richtigen Maß haben aus meiner Sicht, die man publizieren kann und soll. Ich möchte nicht den Freifahrtschein geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles fotografiert. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die Menschen Bilder bekommen. Und da denke ich mir, da sind wir jetzt in den nächsten Thema drin: Ist Journalismus Unterhaltungsmedium oder dient Journalismus auch zur Aufklärung? Und da gibt es natürlich auch Themen, die schwer sind, zu ertragen. Aber diese Themen sind deswegen trotzdem nicht unwichtig.

Und im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ich auf meine Arbeiten oft die Rückmeldung bekommen habe: "Danke vielmals, dass wir endlich Bilder sehen von vor der Haustüre, von den Krankenhäusern hier um die Ecke und nicht vom anderen Ende der Welt". Ich habe auch bei den Patienten, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die ich fotografiert habe, denen ich auch Bilder geschickt habe - die waren sehr dankbar diese Bilder zu sehen - von denen habe ich auch oft die Rückmeldung bekommen, wie wichtig ihnen das ist, dass die Bevölkerung mitkriegt, wie schlimm diese Erkrankung ist.

Kid: Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Sie mit Ihren Bildern auch Menschen, die Corona für überbewertet halten oder als gar nicht so schlimm einstufen und vielleicht sogar Corona als Krankheit leugnen, überzeugen können?

Fiechter: Ja, ich glaube schon, dass man einige davon überzeugen kann. Ich habe oft gehört: "Aber ich sehe hier ja keine Toten, die durch die Straßen gefahren werden". Und wenn es Bilder gibt, die vielleicht hier vor der Haustüre fotografiert wurden, könnte ich mir schon vorstellen, dass einige da vielleicht nachdenken. Aber ob man die Hardliner der Leugner damit überzeugen kann, das bezweifle ich, weil die sowieso sehr medienkritisch sind.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.