Es war der Mord an einer Freiburger Studentin Ende vergangenen Jahres, der in Deutschland die Diskussion um die Nutzung von DNA-Spuren neu entfachte: An Hand von DNA-Spuren hatten Ermittler den Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Afghanen erhärten können. Ein auffälliges Haar, schwarz und kurz über der Wurzel blondiert, war am Tatort gefunden worden. Die DNA des Haares war identisch mit DNA-Spuren an der Leiche. Und über die auffällige Färbung des Haars konnte der mutmaßliche Täter schließlich identifiziert werden.

Der Abgleich solcher Hinweise ist polizeilicher Alltag. Was diesen Fall von anderen unterschied, war die politische Diskussion, die folgte. Der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger hatte sich im Zeitungs-Interview beklagt: Hätte man mehr Merkmale auswerten dürfen, als das derzeit erlaubt ist, hätte man die Ermittlungen wesentlich konzentrierter vorantreiben können. Rotzinger war sich dabei mit dem Baden-Württembergischen Justizminister Guido Wolf einig. Der CDU-Politiker kündigte im Februar - der Verdächtige war inzwischen festgenommen - eine Bundesratsinitiative an.

Auf dem Stand von vor Jahrzehnten

"Heute ist es nur möglich, eine DNA-Spur zu nutzen, um die Identität mit einer anderen, bereits hinterlegten, festzustellen. Das entspricht den technischen Möglichkeiten, wie wir sie vor Jahren und Jahrzehnten hatten. Heute geben die DNA-Spuren sehr viel mehr Rückschlüsse zu – insbesondere äußere Tätermerkmale: Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe. Und wir wollen mit dieser Bunderatsinitiative eine entsprechende Gesetzgebung auf der Bundesebene in Form einer Veränderung der Strafprozessordnung auf den Weg bringen."

An diesem Mittwoch und Donnerstag sprechen die Justizminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz auch über die so genannte erweiterte DNA-Analyse. Auch Bayern unterstützt den Vorschlag. Dabei geht es weniger um den Bundesrats-Antrag, der ohnehin keine Chance mehr hat in dieser Legislaturperiode umgesetzt zu werden. Es geht vor allem um die Chancen und Risiken verschiedener Methoden und Möglichkeiten. Und dabei auch um die Frage, ob es in Zukunft auch erlaubt sein soll, Aussagen über die Herkunft eines Menschen zu treffen. Gemeint ist die Herkunft von Vorfahren; manche Fachleute sprechen von biogeographischer Herkunft. Die internationale Diskussion um diese Merkmale geht viele Jahre zurück – zum lange unaufgeklärten Mord an einer Jugendlichen in den Niederlanden.

Der Fall Marianne Vaatstra

Marianne Vaatstra hat an diesem 30. April 1999 Königinnentag gefeiert. Gegen ein Uhr in der Nacht verlässt sie mit zwei Freunden das "Paradiso", eine Diskothek im kleinen friesischen Dörfchen Kollum. Die 16-Jährige beschließt, alleine mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Marianne wohnt bei ihren Eltern im zehn Kilometer entfernten Zwaagwesteinde. Dort kommt sie niemals an. Ihre Leiche wird am nächsten Morgen auf einer Wiese in der Nähe von Kollum gefunden. Der Täter hat das Mädchen vergewaltigt, erwürgt und ihr die Kehle durchgeschnitten. Der grausame Mord erschüttert das ganze Land. Zur Trauerkundgebung für Marianne erscheinen fast 20.000 Menschen.

Dem ersten Schock folgt sehr schnell die Wut der Bürger. Die meisten sind davon überzeugt, dass der Täter im Kollumer Auffanglager "De Poelplaats" zu suchen ist. Der ehemalige Campingplatz liegt nur ein paar hundert Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak sind hier in einfachen Häusern und Wohnwagen untergebracht.

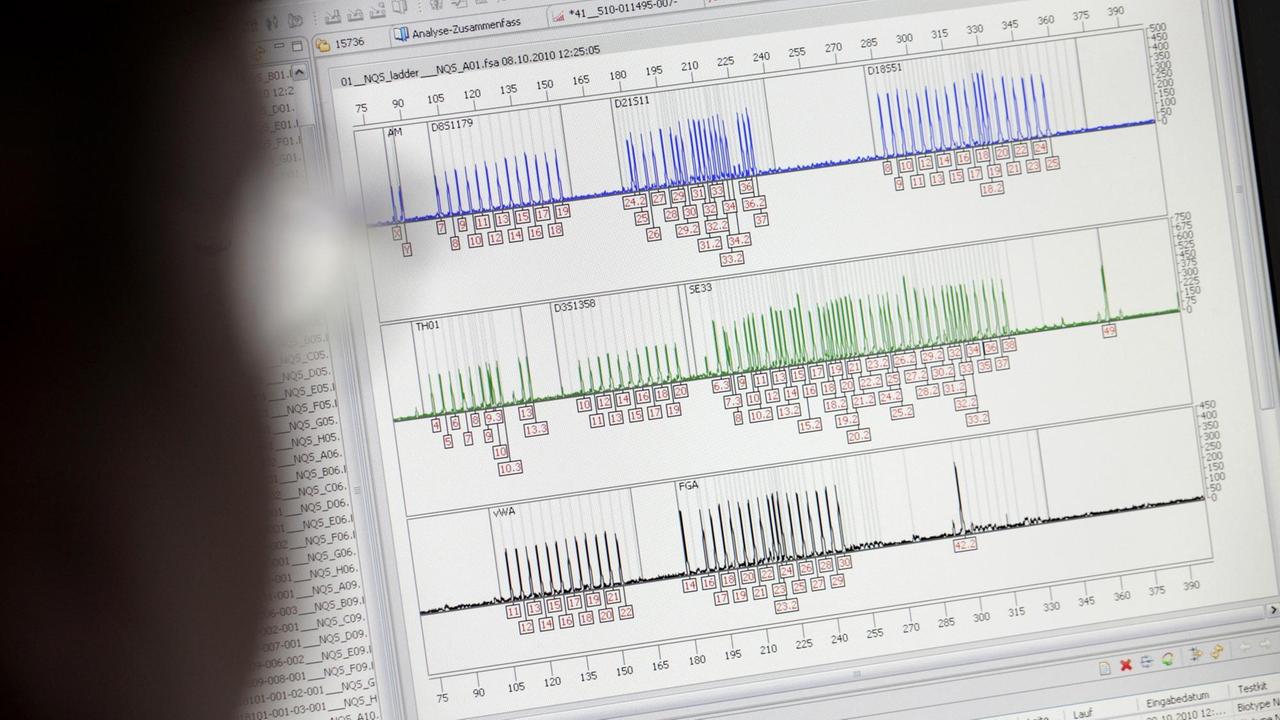

Dass zwei Bewohner der Unterkunft seit dem Königinnentag verschwunden sind, nährt die Gerüchte und schürt den Hass auf die Ausländer. Die beiden vermissten Flüchtlinge tauchen schließlich wieder auf. Ein DNA-Test beweist, dass sie unschuldig sind. Auch ein Abgleich mit den Informationen aus der polizeilichen DNA-Datenbank ergibt keinen Treffer. Allerdings erkennen die Ermittler anhand der DNA etwas anderes: Die Spuren legen nahe, dass sie von einem Friesen stammen. Gezielt hätte man in den Niederlanden zu der Zeit nicht nach dieser Information suchen dürfen.

Effektives Mittel der Verwandschaftsuntersuchungen

Es ist der Fall Marianne Vaatstra, der dazu führt, dass seit 2003 das Alter, Elemente des Aussehens und die Herkunft eines Menschen bestimmt werden dürfen. 2012 macht außerdem eine Gesetzesänderung den Weg für eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung frei. Das neue Gesetz erlaube es, die DNA-Spuren eines Verdächtigen auch auf mögliche Verwandtschaftsbeziehungen hin auszuwerten, sagt Inge Oevering vom Forensischen Landesinstitut NFI:

"Verwandtschaftsuntersuchungen sind technisch natürlich schon länger möglich, aber erst seit April 2012 dürfen wir diese Methode anwenden – in einer begrenzten Anzahl von Fällen. Aber dieser Fall und eine Reihe anderer zeigen, was für ein effizientes und effektives Mittel das ist."

Während früher die DNA einer Probe exakt mit der DNA eines Täters übereinstimmen musste, rechtfertigen jetzt bereits genetische Ähnlichkeiten eine Fortsetzung der Untersuchungen. Im September 2012 geben mehr als 8.000 Männer, die in der Region rund um Kollum zu Hause sind, eine Speichelprobe ab. Zum ersten Mal wird das neue Gesetz in der Praxis angewendet – mit Erfolg.

"Wir haben also erst geschaut, ob unter den Männern, die freiwillig ihre Speichelprobe abgegeben haben, jemand ist, der in männlicher Linie gleiche Verwandte hat wie der Täter. Wenn es solche Übereinstimmungen gibt, beginnt die detaillierte DNA-Analyse. Und daraus ergeben sich Hinweise auf einen möglichen Bruder, Vater, Sohn, Onkel, Neffe – oder wie in diesem Fall auf den Täter selbst."

Ein 45-jähriger Bauer und Familienvater aus der Region bekennt sich schuldig. Er hatte freiwillig an dem DNA-Test teilgenommen, weil ihn die Last der Schuld nach 13 Jahren offenbar erdrückte. Nur wenige Monate später wird Jasper S. wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt. Seitdem das neue DNA-Gesetz in Kraft ist, wurden in den Niederlanden rund 40 ungelöste Strafsachen neu aufgerollt. Fünf Fälle konnten nach vielen Jahren doch noch aufgeklärt werden – so wie der von Marianne Vaatstra.

Charakter der DNA-Analyse würde verändert

In Deutschland sind nun ähnliche Ausweitungen im Gespräch. Ihnen ist gemeinsam, dass die Nutzung der DNA-Analyse durch die Ermittler ihren Charakter verändern würde. Bisher wird sie bei der Aufklärung und Ahndung von Straftaten vor allem für die Zuordnung einer Spur – Speichel, Sperma und inzwischen auch kleinste Hautpartikel – zu einer Person verwendet. Diese bloße Nutzung zur Identifizierung gilt dabei als ausgesprochen zuverlässiges Instrument.

Bundesjustizminister Heiko Maas hat nun in die Reform der Strafprozessordnung eine Änderung aufgenommen, über die noch der Bundestag entscheiden muss: Bisher darf neben der Identität des Spurengebers nur das Geschlecht ermittelt werden. In Zukunft soll auch untersucht werden dürfen, ob das DNA-Material von einem nahen Verwandten stammt. Natürlich könne das die Ermittler weiterbringen, sagt Marc Trimborn vom Berliner Landeskriminalamt. Zum Beispiel bei Reihenuntersuchungen, also Massen-Gentests wie im Fall Marianne Vaatstra. Der Sachverständige für forensische DNA-Analytik räumt allerdings auch ein, dass solche Daten besonders sensibel sind.

"Wenn ich meine DNA-Probe freiwillig abgebe, muss den Personen klar gemacht werden, dass sie damit möglicherweise ihnen nahestehende Personen, also Verwandte, belasten könnten. Und in dem Sinn ist das natürlich schon sensibler und unterschiedlich, lässt sich aber sicherlich gesetzlich regeln."

Auf andere Teile des Erbmaterials zugreifen

Tatsächlich ist diese Gesetzesänderung weniger umstritten als die Suche nach weiteren Merkmalen, wie sie der Bundesrats-Entwurf aus Baden-Württemberg vorsieht. Ein Grund: Wird bisher die DNA genutzt, werden Profile erhoben, abgeglichen, gespeichert, dann geht es immer um 16 ganz bestimmte so genannte Marker. Alle befinden sich im nicht-codierenden Bereich. Sie sind also nicht Teil der Gene, sondern, wenn man so will, Füllmaterial. Sie sind individuell unterschiedlich, lassen aber keine Rückschlüsse auf Eigenschaften irgendeiner Art zu. Wenn man nach Informationen über das Aussehen sucht, muss man auf andere Teile des Erbmaterials zugreifen, sagt der Fachmann für Humangenetik Marc Trimborn.

"Die phänotypischen Untersuchungen, also die das Aussehen betreffen, das ist im codierenden Bereich. Im Moment sind es weitestgehend Pigmentierungsmarker, also Eigenschaften, die etwas mit der Pigmentierung zu tun haben, nämlich Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe. Das heißt, hier werden Varianten untersucht in den Genen, die etwas zu tun haben mit den Eigenschaften von bestimmten Personen."

Für die rechtliche Bewertung ist das wichtig. 2001 hatte das Bundesverfassungsgericht die Speicherung der DNA-Profile verurteilter Straftäter als tiefgreifenden Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung angesehen. Die Richter erlaubten sie trotzdem, weil nur nicht-codierende Elemente der DNA betroffen waren. Das muss allerdings nicht heißen, dass jeglicher Zugriff auf codierendes Material tabu ist, denn den Richtern ging es vor allem darum, dass kein Rückschluss auf Erbanlagen und Charaktereigenschaften möglich sein sollte, kein Persönlichkeitsprofil erstellt werden kann. Bloße äußere Merkmale sind demgegenüber wohl weniger sensibel.

Ist der tiefere Eingriff zu rechtfertigen?

In jedem Fall wird abzuwägen sein, ob der deutlich tiefere Eingriff zu rechtfertigen ist. Dabei spielt auch die Genauigkeit eine Rolle, mit der Augen-, Haut- oder Haarfarbe vorherzusagen ist. Marc Trimborn unterscheidet:

"Wie sicher ist die Vorhersage? Das ist bei Augenfarben bei den beiden Extremtypen, also braun und blau relativ sicher. Aber auch da gibt es eine Fehlerquote, auch das muss man wissen. Und bei den intermediären Farben, also grau, grün, wird es schwieriger."

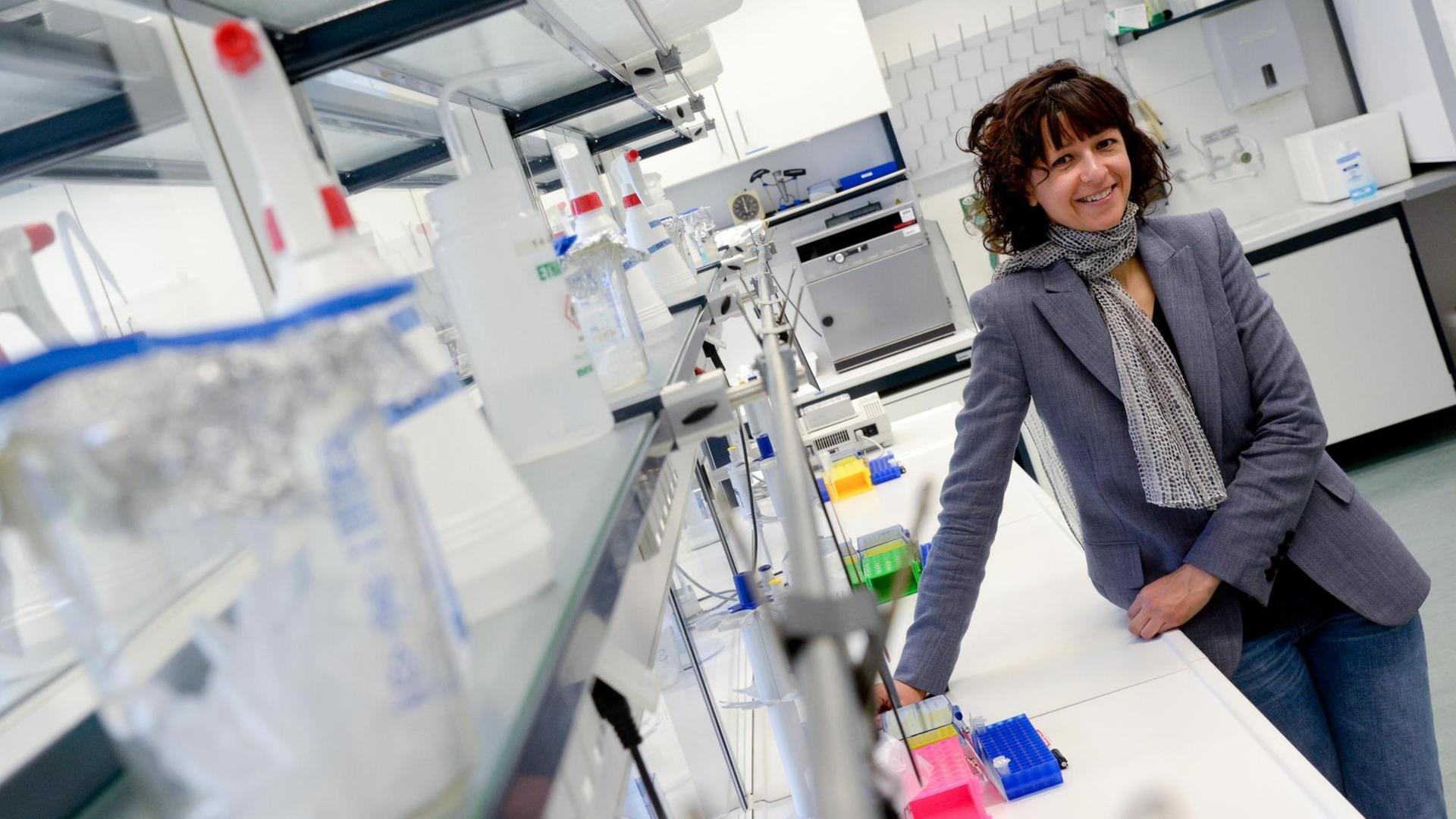

In Freiburg hat sich nach dem dortigen Mordfall ein interdisziplinäres Bündnis zusammengetan. Die Wissenschaftler dringen darauf, vor möglichen Gesetzesänderungen zur Erweiterung der Gen-Analyse genau hinzuschauen.

Ob das gegen die Methode spricht, hängt auch davon ab, wie sie genutzt werden soll. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist unbedingt für die Methode – jede Information könne hilfreich sein, wenn man eine Straftat ermittle, so der Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg Manfred Klumpp.

"Eine DNA- Erkenntnis aus einer erweiterten Analyse allein bringt kein Ergebnis, aber es ist durchaus möglich, diese Erkenntnisse mit Zeugenangaben abzugleichen, zu verifizieren und damit auch den Aussagegehalt natürlich zu bestätigen oder zu erhöhen oder zu sagen: Die Spur stellen wir erst mal zurück, da sind Widersprüche da, das ist nicht ganz so logisch. Weil auch der subjektive Zeugenbeweis natürlich Wahrnehmungsfehler hat."

Die Herkunft - das sensibelste Element

Allerdings fragt sich etwa auch Marc Trimborn vom Berliner Landeskriminalamt, wie viel dem Ermittler gerade die Augenfarbe des Spurenlegers bringt. In den Niederlanden ist sie das Element des Aussehens, das bisher vor allem bestimmt werden darf – mit hohen rechtlichen Hürden: So darf die Augenfarbe nur dann bestimmt werden, wenn die Ermittler nicht auf andere Weise weiterkommen. Bisher wurde allerdings nach der Augenfarbe auch nicht ein einziges Mal gefragt.

Das sieht anders aus bei dem wohl sensibelsten, möglicherweise aber auch aussagekräftigsten Element - der Herkunft. Im Gesetzentwurf aus Baden-Württemberg ist ihre Bestimmung nicht vorgesehen. Die Grünen im Land hätten den Entwurf sonst nicht mitgetragen. Der Begriff "Herkunft" ist vielseitig und missverständlich, das weiß auch der Mainzer Populationsgenetiker Joachim Burger.

"Herkunft ist eben das semantische Problem, das wir hier haben, dass das in der Regel sehr komplex ist und vielleicht auch vom Ermittler in all seinen Facetten gar nicht zu erfassen ist."

Die genetische Zuweisung trifft keine – mindestens keine direkte – Aussage über die Ethnie oder das Aussehen. Es geht vielmehr um den Versuch, eine Tatortspur einer Gruppe von Personen zuzuordnen, deren DNA sich über die Jahrtausende in einer bestimmten Art entwickelt hat. Es gehe darum, diese Entwicklungen nachzuvollziehen, sagt Lutz Roewer. Der Leiter des Lehrstuhls für forensische Genetik an der Berliner Charité beginnt seine Erklärung mit der Zeit vor 300.000 Jahren. Damals hätten sich Menschen wahrscheinlich aus Afrika auf den Weg gemacht und schließlich die ganze Welt besiedelt.

Zufällige Webfehler als besondere Merkmale

"Völker sind an bestimmten Orten sesshaft geworden, von dort sind wieder andere aufgebrochen und sind woanders sesshaft geworden. Und während sie wanderten, viele Generationen hat das gedauert, sind im Erbgut Mutationen entstanden – in nicht kodierenden Regionen. Denn Gene könnten nicht betroffen sein, sonst wäre die Person gestorben oder hätte sich nicht fortpflanzen können. Also es sind zufällige Webfehler, die dann an die Nachkommen weitergegeben wurden."

Solche Mutationen lassen sich also einer bestimmten Population an einem Ort zu einer bestimmten Zeit zuordnen.

Die Zuordnung ist ausgesprochen anspruchsvoll. Sie funktioniert nur, wenn der Wissenschaftler auf riesige weltweite Datenmengen zurückgreifen kann. Am Lehrstuhl von Lutz Roewer hat die größte Datensammlung ihren Ausgang genommen, Populationsstudien zum Y-Chromosom, das besonders aussagekräftig ist. Aber auch viele andere Marker können herangezogen werden. Anspruchsvoll ist auch die Auswertung solcher Daten. Der Wissenschaftler muss wissen, wie sich Populationen bewegt haben, oft entlang von Sprachgrenzen. Und er muss die konkrete Spur einzuschätzen wissen. Ein falscher Umgang mit solchen Informationen könne gefährlich sein, sagt Lutz Roewer.

"Denn meinetwegen mit einer Aussage, er kommt eher aus der Türkei als aus Kenia oder aus Europa kann man zum Beispiel keine Reihenuntersuchung machen, das ist für mich relativ undenkbar. Man muss bei diesen Wahrscheinlichkeiten darauf hinweisen, dass man damit einen Rahmen steckt, der sehr weit gegriffen ist."

Der Wissenschaftler Roewer glaubt deshalb, solche Herkunftsangaben könnten nützlich sein für Ermittler. Aber nicht um Massentests durchzuführen, sondern damit die Ermittler die Hinweise, die sie aus anderen Quellen haben, priorisieren.

"So wie Sonderkommissionen arbeiten, die haben sehr viele Ermittlungsansätze. Und da Ordnung zu schaffen: Was ist vielversprechend, was ist eher ausgeschlossen – da kann DNA sehr viel helfen."

Roewer kann sich vorstellen, dass die Methode sinnvoll ist: Bei schwersten Straftaten, wenn Ermittler sonst nicht weiterkommen. All das sind Einschränkungen, die der bisherige Gesetzentwurf nicht kennt. Der Populationsgenetiker Joachim Burger urteilt deutlich strenger:

"Erst forschen, dann Gesetze verabschieden"

"Wir sind in der Forschung definitiv nicht so weit, als dass wir hier eine praktikable Lösung eins zu eins mit den neuesten Methoden anbieten können. Aber grundsätzlich muss hier eben erst geforscht werden und dann Gesetze verabschiedet werden auf einer Basis, die deutlich besser sein muss als das, was bislang vorliegt."

Die Methode hätte die Ermittler im Fall des Freiburger Mords also wahrscheinlich auch nicht weiter gebracht. Die Erwartungen seien aber gerade in diesem Fall, der ja die deutsche Debatte angestoßen hat, besonders hoch gewesen, erinnert sich Veronika Lipphardt. Die Freiburger Wissenschaftshistorikerin gehört zu dem Zusammenschluss, der zur Vorsicht mahnt. Vor der Verhaftung des mutmaßlichen Täters sei die Verunsicherung in der Stadt groß gewesen, erinnert sie sich.

"Und als dann diese Forderung aufkam, schien das – oder so wurde das dargestellt – als ein ganz einfaches Instrument, mit dem man solche Morde schnell und unkompliziert aufklären könnte. Und uns hat besonders beunruhigt, dass von Anfang an diese Forderung mit der Migrationsdebatte verknüpft wurde."

Lipphardt fürchtet die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen, wenn Analyse-Aussagen bekannt werden oder gar öffentlich damit gefahndet wird. Peter Pfaffelhuber, Experte für Wahrscheinlichkeitsrechnung, weist darauf hin, dass durch solche Methoden – egal ob es um das Aussehen oder die Herkunft geht – vor allem Minderheiten in den Blick genommen werden.

"Nur wenn ich auf eine Minderheit einschränken kann in den Ermittlungen, bringt mir die Methode irgend etwas. Wenn ich alle Blauäugigen untersuchen müsste, wäre das ziemlich sinnlos. Aber genau wo ich mich auf Minderheiten einschränke, habe ich auch viele Fehler."

Das allerdings gilt auch für andere Ermittlungsansätze. Gerade Zeugen nähmen oft Minderheiten in den Blick – demgegenüber könnten DNA-Untersuchungen entlastend wirken, sagt der LKA-Mitarbeiter Marc Trimborn. Und immerhin kenne man dort die Fehlerquoten. In den Niederlanden gibt es für die Gefahren, die mit den Methoden einhergehen, ein hohes Bewusstsein. Das sagt Amade M’charek von der Universität Amsterdam.

"Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass wir aus dem Fall Marianne Vaatstra gelernt haben. Das war ein Fall mit hoher Sprengkraft. Er war mit viel Gewalt gegenüber Asylsuchenden verbunden. Und er hat die örtliche Bevölkerung gespalten. Wir haben viel daraus gelernt."

Nichts an die Medien weitergeleitet

Seitdem gibt es ein regelrechtes Drehbuch für Reihenuntersuchungen, in denen Kommunikation eine große Rolle spielt – nach außen, aber auch zwischen jedem an der Ermittlung Beteiligten. Vor allem aber betont die Wissenschaftsanthropologin: In keinem Fall, in dem Aussagen über die Herkunft getroffen wurden, sei das über den Kreis der Ermittler hinaus nach außen gedrungen, nie hätten die Medien davon erfahren.

Auch der Populationsgenetiker Joachim Burger sieht vor allem die Gefahr, dass die Methoden, die für die Wissenschaft großen Wert haben, im Fall der Ermittlungen überschätzt werden könnten:

"Man hat irgendwie so den Eindruck, es gibt in der DNA-Analyse eine inhärente Kraft, die zu Missinterpretationen verleitet, wahrscheinlich weil sie eben bestimmte Bedürfnisse befriedigt – also dass hier sozusagen eine genealogische Wahrheitsmaschine gefunden wird, und dann eben der kühle wissenschaftliche Blick auf das Mögliche verstellt wird. Und das Mögliche ist natürlich von Fall zu Fall anders, weil menschliche Demographie eben sehr komplex ist – und das wird sehr ungern gesehen."