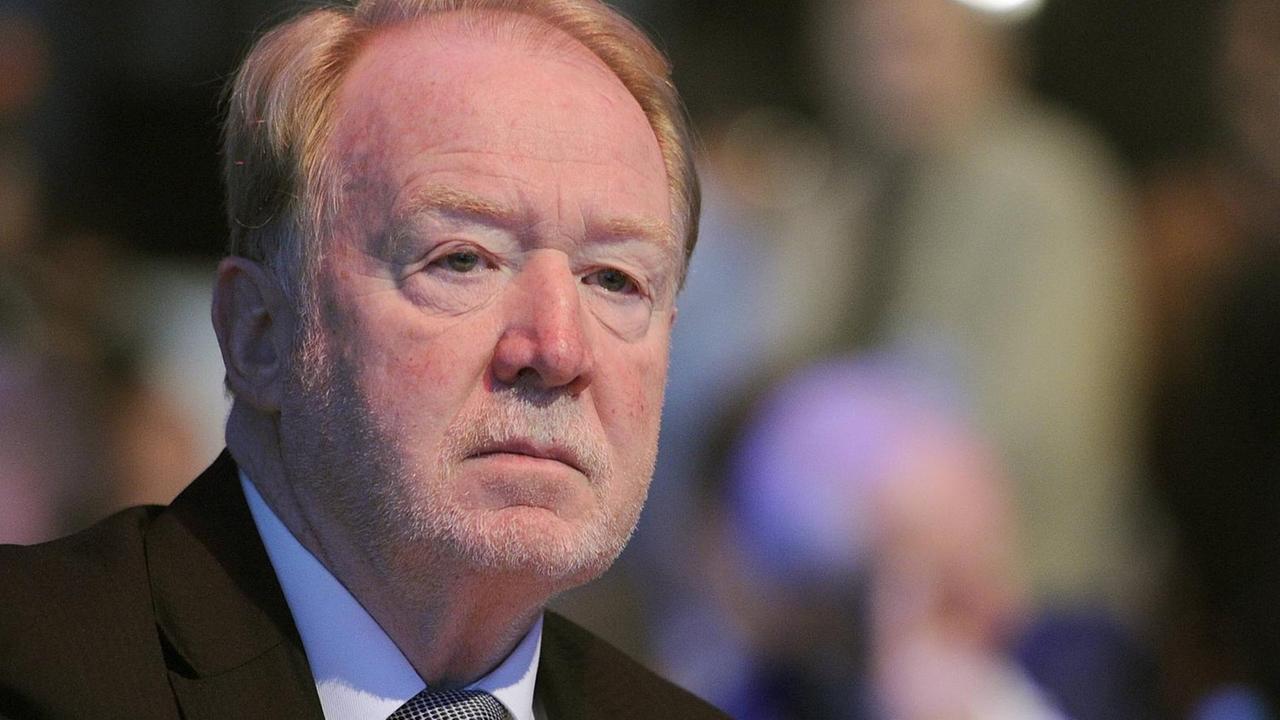

Dirk Müller: Könnte es bei der Geldflut der Notenpresse bleiben, gerade auch in Europa, eben auch mit milliardenschweren Ankäufen verbunden, jeden Monat durch die Europäische Zentralbank? Am Telefon ist nun Professor Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Guten Morgen.

Michael Hüther: Guten Morgen, Herr Müller.

"Wir haben es eigentlich bisher ganz gut gemacht"

Müller: Herr Hüther, würden Sie in Wyoming gerne einmal so richtig auf den Tisch hauen?

Hüther: Nein. Auf den Tisch hauen ist sicherlich nicht der richtige Ansatz. Die Geldpolitik ist einfach in einer anderen Bedingungskonstellation. Es ist so, dass die Inflation niedrig ist, das Wachstum relativ stabil, die Arbeitsmärkte - das ist eben genannt worden - in den USA, aber auch in Deutschland und zunehmend auch in Europa in einer guten und gefestigten Situation, und da ist es dann die Frage, was macht man. Wie kommt man in einer Situation, in der die Nachfolge, das Vermächtnis der Finanzkrise noch wirkt, in eine normale Geldpolitik zurück. Das ist nicht mit einem Schlag auf den Tisch getan, sondern mit einer klugen Kommunikation. Bundesbankpräsident Weidmann hat darauf hingewiesen, es wäre schon wichtig, jetzt mal auch einen geordneten Ausstieg zu organisieren, denn irgendwann verliert sich ja das Argument, das Draghi immer in den Mittelpunkt rückt, wir haben sonst Schwierigkeiten in der Eurozone. Diese Schwierigkeiten haben sich aber deutlich reduziert. Insofern gucken zurecht alle darauf, wie es denn angekündigt werden könnte. Ich glaube nicht, dass es in Jackson Hole passiert. Es ist auch gestern nicht bei dem Nobelpreisträger-Treffen in Lindau passiert. Sondern es wird eher eine Verfestigung der Meinung sein, wir haben es eigentlich bisher ganz gut gemacht. Aber die Frage, wo es hingeht, bleibt offen. Es ist aber auch keine ganz einfache.

Aufkaufprogramm eine "Überdehnung"

Müller: Aber Bundesbankpräsident Weidmann, der Chef der nationalen Zentralbank, hat das ja schon seit längerem angekündigt und immer wieder auch gefordert, mehr oder weniger explizit. Er hält sich da rhetorisch etwas zurück. Aber viele haben ja das Gefühl, dass das alles viel zu weit gegangen ist und viel zu expansiv.

Hüther: Das ist auch durchaus meine Meinung, dass wir da zu weit gelaufen sind mit der EZB, dass vor allen Dingen die Entscheidungen auch im Frühjahr 2016, zu sagen, wir gehen noch mal sehr viel länger und mit höheren monatlichen Beträgen in dieses Aufkaufprogramm hinein, eine Überdehnung war. Denn es muss ja dann auch gelingen. Es gibt keinen Plan B. Umso schwieriger wird, wenn man das einmal verlängert hat und erhöht hat, die Frage, wie kommt man raus. Das sieht man im Übrigen auch schon bei den Zins-Spreads für die Peripherieländer, also beispielsweise Italien. In dem Augenblick, in dem Kapitalmärkte vermuten, es könnte nun der Ausstieg kommen - und es ist eben gesagt worden, das kann schon im Nebensatz eine Deutung sein -, reagieren auch die Märkte, weil man dann davon ausgeht, das wird zu Anpassungsleistungen in den jeweiligen nationalen Märkten führen. Die Staatsanleihen werden dann anders bewertet. Man muss hier einfach sehen, das ist ja auch vielfach leergekauft. Wir kommen ja auch hier in Probleme hinein, wo die Regeln nicht mehr wirklich getragen werden können, dass man nur ein bestimmtes Maß, nämlich 33 Prozent der ausstehenden Bonds eines Landes, überhaupt kaufen kann. Die EZB ist jetzt seit über zweieinhalb Jahren dabei und langsam ist da nicht mehr viel auf dem Markt.

"In einen verlässlichen Kommunikationsprozess einsteuern"

Müller: Das müssen Sie uns noch einmal erklären. Sie sagen, das sind Anpassungsprozesse, auch was die Anleihemärkte anbetrifft, auch dann für die Käufer. Wird das Ganze dann teurer oder billiger?

Hüther: Dass die Spreads ansteigen, das heißt, dass in diesen Ländern die Anleihen wieder höher rentieren, höhere Zinsen zahlen müssen, dass damit die Lasten der noch schwieriger dastehenden Länder - und das ist im Wesentlichen Italien; lassen wir mal Griechenland außen vor. Das ist sozusagen eingebettet in eine Krisenpolitik. Aber es ist im Wesentlichen Italien, was dann in erhebliche Schwierigkeiten gerät, den Haushalt überhaupt noch darzustellen. Wir haben jetzt schon wieder erneut gehört, dass Italien nicht in der Lage ist, die Maastricht-Kriterien einzuhalten.

Müller: Nach wie vor?

Hüther: Nach wie vor, und dass von daher natürlich Draghi das auch wenden kann und sagt, seht mal, schon eine Andeutung führt hier zu einer Verschärfung, deswegen darf ich es jetzt nicht machen. Da ist natürlich die Frage nach Henne und Ei und ich glaube, noch mal Weidmann zitiert, er hat Recht: Man muss in einen verlässlichen Kommunikationsprozess einsteuern, und das ist die Schwierigkeit. Wenn morgen der Markt erwartet, es dreht völlig, dann haben wir schockartige Effekte in den Zinsentwicklungen, aber dann nicht nur beim Staat, was die Zinskosten seiner Anleihen angeht, sondern auch bei denen, die die billigeren halten, weil sie entsprechende Kursberichtigungen vorzunehmen haben.

USA in der Zinspolitik "zwei Jahre voraus"

Müller: Es sind ja viele, die das analysieren und auch immer für Verständnis werben für Mario Draghi. Trotzdem meine Frage aus dieser Perspektive: Die amerikanische Notenbank unter der Führung von Janet Yellen hat ja diese Wende eingeleitet, ohne große Komplikationen offenbar, die danach entstanden sind. Alles hat dort recht positiv darauf reagiert. Geht das bei uns nicht?

Hüther: Das geht schon. Nur muss man einmal sehen: Die amerikanische Notenbank hat mit solchen Aufkaufprogrammen eine andere Erfahrung. Wir haben sie grundsätzlich nicht, weil es bisher nicht notwendig war in der Eurozone. Zweitens wissen wir aber auch nicht, wie denn solche Maßnahmenpakete wirklich wirken. Das war ja auch die Unsicherheit, in die die EZB hineingelaufen ist. Wir haben immer gesagt, das war auch meine Position, es trotzdem zu probieren ist besser, als nichts zu tun, denn die Lage war 2015 schwierig, 2015 auf '16. Die Finanzmärkte in der Eurozone waren im Grunde voneinander abgetrennt. Das kann eine Notenbank nicht akzeptieren. Man muss einfach sehen, es sind unterschiedliche Herausforderungen in einer Währungsunion als in einem einheitlichen Währungsgebiet wie den Vereinigten Staaten. Die USA sind im Grunde zwei Jahre voraus, was die Zinsen angeht - 1,25 der Leitzins. Wir sind bei null. Das sieht jetzt nach wenig aus, ist aber ein langer Weg in der Geldpolitik, vor allen Dingen in der kommunikativen Vermittlung.

Zwei Unsicherheitsfaktoren

Müller: Sie haben vorhin im Interview, Herr Hüther, auch noch mal ganz kurz die Rahmenbedingungen skizziert, vor allem USA und Europa. Grundsätzlich, sagen Sie, sind das ganz gute Zahlen, was die Arbeitsmärkte anbetrifft, was Wirtschaftswachstum anbetrifft. Dennoch überrascht es ja doch einige Beobachter immer wieder oder verunsichert auch, dass viele Unternehmen ja offenbar immer noch nicht bereit sind, so richtig zu investieren, dass viele Banken auch nicht bereit sind, so richtig viel Geld zusammenzustellen beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. Das heißt, diese Wachstumsqualität wird angezweifelt. Woran liegt das?

Hüther: Wir haben zwei große Unsicherheiten. Das eine ist die digitale Transformation. Wir reden alle darüber. Wir sehen auch viele Geschäftsmodelle, die sich verändern. Aber wir sehen nicht wirklich das Ende dieses Investitionsprozesses oder das Ziel, besser gesagt, nicht das Ende. Und das führt auch zu Unsicherheiten und führt dazu, dass man nicht gleich in großen Investitionsbeträgen unterwegs ist, sondern eher in kleineren Stufen. Das andere ist: Wir beobachten auch volkswirtschaftlich keine wirklichen Produktivitätseffekte durch diese Digitalisierung. Wir spüren sie alle auf unserem Smartphone, aber wir fragen uns, wo kommt das eigentlich als Leistungsfähigkeitssteigerung, als Steigerung der Produktivität in der gesamtwirtschaftlichen Statistik an. Das ist nicht der Fall.

Auf der anderen Seite: Die Wachstumsraten sind nicht so schlecht. Die Arbeitsmärkte sind in einer relativ guten Verfassung. Und dann bleibt der Blick auf die Inflationsraten, die unverändert niedrig sind, auch in den USA mit 1,7, also deutlich unter dem, was sie sich da als angemessen vorstellen. Und dann ist schon Draghis Satz richtig, den er in Lindau gesprochen hat, zu sagen, wir wollten auch und wir können auch zeigen, dass wir handlungsfähig sind, wenn wir an der Null-Zins-Grenze sind. Das war ja immer die Frage, was kann eigentlich die Notenbank tun, wenn sie die Zinsen nicht mehr senken kann, wenn sie schon bei null ist. Das ist den Märkten gezeigt worden. Aber nichts desto trotz bleibt die Frage, wie kommt man raus.

Sicherungssystem gegen künftige Krisen

Müller: Aber das hört sich trotzdem so an, trotz dieser günstigen Rahmenbedingungen, dass irgendwie noch der Wurm drin ist.

Hüther: Es ist unverändert der Wurm drin. Wir sehen es ja beispielsweise in der Frage, wie in einigen europäischen Ländern die Bankbilanzen bereinigt werden können. Das ist unverändert ein Thema. Wir haben im Finanzsektor insgesamt, was die Banken angeht, die Qualität ihrer Bilanzen, die Ertragskraft, ein Problem. Das was auf den Weg gebracht worden ist durch Re-Regulierungen, ist ja im Grunde immer noch in der Umsetzung. Das darf man nicht vergessen. Die ganzen Basel-III-Prozesse und die Fragen, wie Banken sich aufzustellen haben, mit welchem Eigenkapital, ist ja alles noch in der Anpassung. Insofern gibt es unverändert ein wirksames Vermächtnis der Finanzkrise. Wir wachsen aber raus, und da ist genau die Frage zu stellen, wie kann man das kommunikativ klar machen, dass es hier nicht jetzt kippt, aber dass wir trotzdem nüchtern in einen normalen Prozess der Geldpolitik zurückkommen müssen. Denn - letzter Satz dazu - wenn es mal konjunkturell wieder ganz anders wird, dann hat die Notenbank ja nichts mehr im Köcher.

"Vermächtnis der Krise" weiter im Finanzsystem sichtbar

Müller: Ich habe das alles nicht mehr so im Kopf, muss Sie das noch mal fragen. Sie sagen, Basel III, da ging es ja auch darum, haben Sie gerade erwähnt, dass die Rücklagen aufgestockt werden, dass die Banken mehr Geld in der Hinterhand haben müssen, wenn sie in eine Krise kommen. Da habe ich neulich gelesen, dass das auf ganz gutem Wege ist, dass die Banken jetzt einfach ja auch gezwungen sind, viel mehr Geld im Grunde in der Hinterhand zu lagern. Ist das nicht passiert?

Hüther: Es ist passiert, aber es bleibt trotzdem ein längerer Weg. Wenn man mal die Eigenkapitalausstattung betrachtet - na ja, das ist immer noch etwas, was, was die Robustheit angeht, sicherlich zu steigern ist. Es gibt auch unter Ökonomen eine Diskussion darüber, ob das wirklich die angemessenen Ausstattungsquoten sind, oder ob die nicht sehr viel höher sein müssen. Ich tendiere da auch eher zu Letzterem, um das gesamte System robuster zu machen, denn sonst wird man bei der nächsten Krise ganz andere Fragen zu stellen haben. Es geht in Basel III auch um die Liquiditätsausstattung, was muss man vorhalten als Gegenbuchung zu Krediten, die man in einer bestimmten Laufzeit ausgereicht hat. Auch das ist etwas, was nicht gerade einfach ist, was auch Veränderungen in der Finanzierung von Unternehmen bedeutet. Das bleibt wirklich ganz zentral, bei allem, was wir an Verbesserung sehen, in einer in Deutschland auch wunderbaren Arbeitsmarktlage, Reallohnsteigerungen, höchste Zahl offener Jobs. Es bleibt, dass wir im Finanzsystem das Vermächtnis der Krise unvermindert sehen.

"Besinnung auf Geldpolitik steht noch aus"

Müller: Jetzt muss ich Sie zum Schluss, Herr Hüther, auch noch einmal fragen. Sie haben das selbst gesagt: So langsam müsste Schluss sein mit dieser expansiven Geldpolitik. Macht Mario Draghi als Notenbanker auch Politik?

Hüther: Natürlich macht er Politik und natürlich ist eine Notenbank in einer Währungsunion, die nicht gespiegelt ist durch eine politische Autorität, sagen wir mal ein europäisches Finanzministerium, was auch nicht sein kann, in einer anderen Herausforderung. Sie ist in diese Lücke gesprungen, das war auch richtig, 2012 mit der Rede, wir machen alles, was notwendig ist, 2015 dann beginnend mit dem Paket. Aber jetzt muss auch die Besinnung auf die Geldpolitik wieder stattfinden, und das steht noch aus.

Müller: Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören nach Hannover.

Hüther: Ihnen auch! - Tschüss!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.