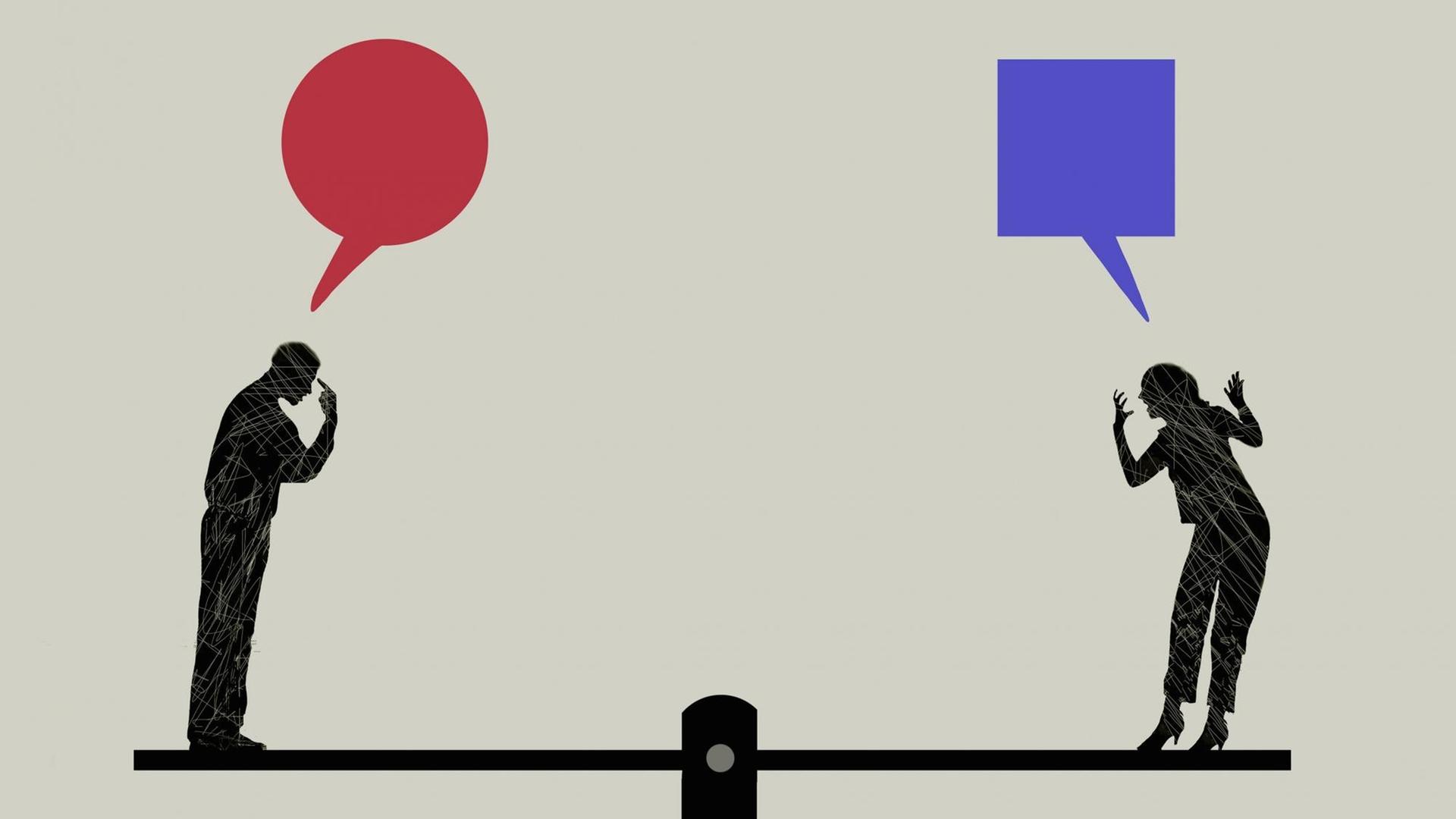

Auf Augenhöhe sollen wir diskutieren, in unterlegenen Positionen mögliche Diskriminierungen, Unterdrückungen erkennen lernen und den Unterlegenen zum Sprechen verhelfen. Jede Asymmetrie soll in einen Zustand von Gleichheit, von Symmetrie überführt werden. Doch wo bliebe die Kraft des besseren Arguments, die fachliche Expertise, die Entscheidungskompetenz, wenn die Augenhöhe als entscheidendes Kriterium jegliche Unterschiede einebnen will? Die Soziologin Irmhild Saake hat sich mehrfach kritisch über eine solche Balance-Ethik geäußert. Denn eine Diskussion unter ihrer Ägide kann prinzipiell nie enden.

Wenn es weniger um Wahrheit und Überlegenheit durch stichhaltige Argumente geht als um Toleranz, Harmonie und um die Abschaffung von Hierarchie, hätte das gravierende Folgen: Die Diskussion zwischen Arzt und Patient würde mehr Schaden als Nutzen erzeugen. Ein Professor, dessen Erfahrung und Wissen nichts mehr gilt, würde den Lehrbetrieb ad absurdum führen. Eigentlich wäre jede pädagogische Beziehung zum Scheitern verurteilt. Im Hamsterrad der Augenhöhe bleibt die Wahrheit auf der Strecke.

Zu guter Letzt müssen wir uns mit Asymmetrien abfinden: einerseits, weil der Weg zur Gleichheit ein langer sein könnte; andererseits, weil sich manche Asymmetrien vielleicht gar nicht abschaffen lassen. Vielleicht zeigt die aufkommende Balance-Ethik auch, dass wir als Gesellschaft verlernt haben, Asymmetrie überhaupt auszuhalten.

Irmhild Saake, 1965 in Paderborn geboren, studierte Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie in Paderborn und Münster und promovierte 1997 zu Theorien über das Alter. Sie ist seit 2005 Akademische Rätin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Irmhild Saake hat zu einer breiten Palette von soziologischen Themen publiziert, unter anderem zu Alter, Medizin, Sterben, Religion sowie zur Theorie der Soziologie.

Macht Gleichmachen dümmer?

Florian Felix Weyh: "Die ganze Gesellschaft ist Teil des großen Experiments im Gleichmachen, und noch ist nicht sichtbar, wohin dieser Versuch führt." Das lese ich in einem Text mit dem Titel "Auf Augenhöhe", erschienen vor fünf Jahren in der "Süddeutschen Zeitung". Weiter: "Gut möglich, dass unsere Gesellschaft auf diese Weise freier, gleicher, gerechter wird, ganz sicher wird unser Leben komplizierter, und womöglich werden wir auch ein wenig dümmer." Darüber rede ich mit der Autorin dieser Zeilen - über Gleichheit und Ungleichheit, Kommunikation auf Augenhöhe, Symmetrien und Asymmetrien und Komplexität oder Kompliziertheit der Gesellschaft. Die Autorin ist die Soziologin Irmhild Saake.

Wir sitzen in ihrem Arbeitszimmer an der Ludwig-Maximilians-Universität, LMU, in München. Irmhild Saake ist dort akademische Rätin, lehrt also viel, kommunikationsgestählt im Umgang mit jungen Menschen, aber sie hat auch viel geforscht, vor allem im Bereich der Medizinsoziologie über das Arzt‑Patienten‑Verhältnis und über den Umgang mit Sterbenden. Das ist dann eine ganz besondere kommunikative Herausforderung.

Nun ist es, Frau Saake, erst einmal unfreundlich von mir, Sie mit einem fünf Jahre alten Zeitungszitat einzuführen, auch wenn Sie das Thema dann noch mal, glaube ich, ein Jahr später vertieft haben in einem Essay. Es lag Ihnen vermutlich am Herzen. Frage: Liegt es das immer noch, und, um dann gleich inhaltlich Butter bei die Fische zu geben, warum macht das Gleichmachen womöglich dümmer?

Irmhild Saake: Mir ist in den letzten Jahren in der Lehre, in den Seminaren hier an der Universität aufgefallen, dass unsere Studenten sich in vielen Fällen sehr viel leichter tun damit, dass sie nach Gleichheitsidealen suchen und danach fragen, ob Gleichheit durchgesetzt wird, und dass sie sich sehr viel schwerer damit tun tatsächlich, das inhaltliche Argument anzuschauen. Das war für mich eine Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, mich genauer damit auseinanderzusetzen, was eigentlich die Ursache dieser neuen Suchbewegung ist. Vielleicht, um besser verstehen zu können, wie das aussieht in Seminaren an der Universität: Also meine Situation, in der ich jetzt regelmäßig war, die sah so aus, dass ich zum Beispiel in einem Seminar, in dem es darum ging, ein Argument von Jürgen Habermas zu verstehen, in die Situation kam, dass wir darüber reden mussten, dass jemand wie Habermas davon ausgeht, dass kompetente Sprecher, die in der Lage sind, Argumente auszutauschen, typischerweise Erwachsene sind. Kinder würde er als inkompetente Sprecher bezeichnen, weil sie nicht in der Lage sind, ein Argument zu verallgemeinern, unabhängig von der eigenen Person zu sehen. Wenn man diesen Satz so formuliert im Seminar, dann kommt man regelmäßig, würde ich sagen, mittlerweile mit Studenten in die Situation, dass sie das für problematisch halten, weil sie es als diskriminierend gegenüber Kindern empfinden. Das ist zunächst erst mal eine Situation, in der man überrascht ist, weil ja doch das von Habermas auch genau erklärt wird, warum er diesen Unterschied macht. Dann stellt man aber fest, dass es im Seminar sehr lange jetzt um die Frage geht, ob es gerechtfertigt ist, Kinder tatsächlich in eine andere Situation zu bringen. Das betrifft ganz viele Themen in der Soziologie. George Herbert Mead würde sagen, dass der Mensch sich vom Tier unterscheidet durch den Gebrauch von Symbolen, er spricht, und das ist dann der nächste Ansatzpunkt für Studenten, zu kritisieren, dass man in dieser Art und Weise den Tieren abspricht, sprechen zu können. Auch da setzen sie wieder an und beschäftigen sich lange mit der Frage danach, wie es kommt in unserer modernen Gesellschaft, dass wir in dieser Art und Weise Tiere diskriminieren.

Weyh: Ich fand bei einem Romanautor, Rolf Dobelli, im Roman "Fünfunddreißig" der spielt im Managementmilieu, ein schönes Zitat übers Argumentieren: "Argumente sind wie Säure, die sich ins Gesellige hineinfressen, es töten und auflösen, Argumente behindern, Argumente verletzen. Deshalb besser ohne Argumente, dafür mit viel Zucker." Das beschreibt so ein bisschen die Lage, oder?

Saake: Ja, das ist tatsächlich für uns an den Universitäten ein großes Problem, weil es ja eigentlich tatsächlich um die Argumente geht. Das, was man sieht – Sie haben von der Zersetzung der Geselligkeit geredet –, das bedeutet für uns, dass wir abstrahieren. Wir abstrahieren von der konkreten Situation, von den konkreten Personen und wollen verallgemeinerbare Sätze produzieren. Das wird aber zunehmend von den Studenten auch als unangenehm empfunden, sie abstrahieren, verallgemeinern sozusagen in die andere Richtung und interessieren sich dafür, ob bestimmte Sprecher nicht mit einbezogen sind, ob irgendjemand nicht berücksichtigt wird, ob irgendwie Ungleichheiten aus der Situation heraus entstehen.

Gleichheit und die Betonung des guten Argumentes

Weyh: Was Sie da schildern ist ja aber sozusagen ein Nukleus auch der Demokratie und der Aufklärung, dass man irgendwann mal gesagt hat, dass die personale Indifferenz der Demokratie, es ist völlig egal, welche Person eine Idee äußert, wir gucken auf die Idee und nicht, wer hat das geäußert, aus welchem Zusammenhang kommt der.

Saake: Ja, und da ist es vielleicht tatsächlich noch mal interessant, auch zu sehen, dass diese Erwartung von Gleichheit tatsächlich in dieser Figur der Demokratie ja auch drin ist. So wie Sie es jetzt gesagt haben, in der Abstraktion, die Person soll keine Rolle spielen, aber umgekehrt sieht man natürlich auch, dass viele Menschen tatsächlich nicht einbezogen sind. Umso spannender ist es, dass dieses Problem, was ich gerade geschildert habe, tatsächlich auch bei dieser Diskussion zur Theorie von Jürgen Habermas aufgetaucht ist. Der hat ja so eine ganz elegante Kombination dieser beiden Elemente entwickelt, Gleichheit und die Betonung des guten Argumentes. Die Idee von Habermas war tatsächlich, dass wir das gute Argument dann erkennen können, wenn wir unabhängig von unseren Positionen reden, dass also nicht jemand deshalb recht haben soll, weil er mehr Macht hat, ein bestimmtes Geschlecht oder sonst irgendetwas, sondern dass dies keine Rolle spielen soll und wir eigentlich erst dann in der Lage sind, tatsächlich ein Argument gut zu verstehen. Insofern wäre das jetzt im Prinzip eine ganz gelungene Kombination dieser beiden Elemente, Gleichheit und die Auseinandersetzung mit dem guten Argument, und sehen kann man aber tatsächlich, würde ich sagen, bei unseren Studenten, dass sie diese Gleichheitserwartungen weitertreiben, als das jemand wie Habermas sich wahrscheinlich gedacht hat. Sie beziehen es zum Schluss auch auf die Frage danach, ob es eigentlich gut ist, wenn nur das gute Argument zählt. Also wir würden ja an den Universitäten unsere Studenten versuchen darin zu trainieren, dass sie ein gutes Argument richtig stark machen und dass dieses gute Argument tatsächlich auch seine Überlegenheit gegenüber anderen Argumenten zeigen kann, aber schon diese Situation produziert tatsächlich dann Unbehagen, und mit dem Blick auf kulturelle Unterschiede, Traditionen, in anderen Ländern, fällt unseren Studenten sehr, sehr schnell ein in der Situation, dass es prinzipiell unfair sein könnte, ein Argument gegenüber anderen Argumenten so stark zu machen. Dann sind sie gerne bereit, sich mit der Vielzahl an Argumenten auseinanderzusetzen und würden vielleicht zum Schluss auch eher schön finden, wenn alles irgendwie ein bisschen miteinander vermischt wird.

Kann man alle Wahrheiten miteinander versöhnen?

Weyh: Das haben Sie sehr schön in, ich glaube, dem Zeitungsartikel oder in dem Essay geschrieben. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Viele Studierende erwarten sich viel von einer Theorie, die alle Wahrheiten miteinander versöhnt, sie warten geduldig auf eine harmonisierende Vermischung von verschiedenen Elementen, die vielleicht sogar etwas aussagelos ist, aber dafür demonstriert, dass alle etwas recht haben. Das ist so ein bisschen wie ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Frieden. Ist das nicht Wahrheitskitsch in Wahrheit?

Saake: Ja, und da ist es interessant zu sehen, dass offenbar wir in so Traditionen drinstecken, in neuen Traditionen, die uns jetzt dazu bringen, tatsächlich diese Art von Harmonie auch zu mögen. Ich würde sagen, dass man mit berücksichtigen muss in dieser Situation, dass die Suchbewegung, die nach Gleichheiten fragt, tatsächlich auch noch mal eine andere ist als die Suchbewegung, die nach den guten Argumenten fragt. In gewisser Weise ist es leichter, nach Gleichheiten zu fragen. Also man bekommt die interessante Information unkomplizierter. Bei dem guten Argument ist man gezwungen, noch mal genauer hinzuschauen. Man muss noch mal zusätzliche Texte lesen, sich genauer anschauen, wovon grenzt sich dieses Argument eigentlich ab. Das ist sehr mühsam, dagegen diese Bewegung, wer könnte ausgeschlossen sein, wen könnte man noch mit berücksichtigen, welche Stimme ist noch nicht gehört worden. Das ist in gewisser Weise einfacher. Ich glaube, dass das sozusagen auch der große Gewinn dann für Studenten ist, wenn sie sich auf diese Gleichheitsideale so stark einlassen.

Harmonische Argumentationsstrategien im wissenschaftlichen Diskurs?

Weyh: Das Gespräch in "Essay und Diskurs" im Deutschlandfunk heute mit der Münchner Soziologin Irmhild Saake über Symmetrien, Asymmetrien – kommen wir gleich drauf – und Kommunikation auf Augenhöhe. Nun habe ich mal vor Jahren ein Buch gelesen vom Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Birger Priddat. Das ist ein erfahrener Universitätslehrer. Das ist etwa sechs Jahre alt, das Buch heißt "Wir werden zu Tode geprüft" und ist im Grunde eine Art Ratgeber an die Studierenden, wie sollen sie sich, wenn sie an die Uni kommen, eigentlich verhalten. Da geht es auch um Argumentationsstrategien im wissenschaftlichen Diskurs. Ich zitiere das mal: "Argumentiere immer zuerst mit dem Argument der anderen. Rekonstruiere das Argument des anderen so, dass es sein Recht behält. Balanciere dein Argument an den Argumenten anderer. Denke das Argument des anderen mit. Präsentiere ihm damit dein Verständnis seiner Aussagen, um von den vorhandenen Gemeinsamkeiten in die Unterscheidung gehen zu können. Biete ihm an, die Punkte, an denen du abweichst, zu verstehen und weise ihn damit auf Gründe hin, die ihn von sich selber abweichen lassen könnten." Boah, dachte ich, als ich das wieder las. Ich habe es mir damals rausgeschrieben aus dem Buch. Ist das defensiv. Wo ist da das Florettfechten mit Argumenten, wie ich das noch kenne in meiner Generation? Das ist ja wie reines Wegducken.

Saake: Ich finde, für einen universitären Rahmen ist es zunächst gar nicht so schlecht formuliert, denn das Verstehen des Arguments des anderen ist ja tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Sache und dann auch hilfreich, um das eigene Argument wieder stark zu machen. Die entscheidende Frage wäre nun, also wie geht es weiter in dem Moment, wo man das ausprobiert hat. Also bleibt man bei dem Verstehen des anderen Arguments, findet man mehr Plausibilität dann darin, dass man sich vorstellt, das muss auch gehört werden und auch sichtbar sein, oder benutzt man es, um das eigene Argument stärker zu machen.

Weyh: Also in dem Aufsatz oder in dem Buch gibt es noch ein Kurzzitat: "Wunderschön ist es, Konsens zu erleben, verdächtig, wenn er anhält." Würden Sie das mit unterschreiben?

Saake: Also ich würde schon mittlerweile sagen, dass der Wunsch auch bei meinen jüngeren Kollegen, eine harmonische Diskussion über ein Thema zu führen, bei der man sich am Ende auf irgendetwas Gemeinsames geeinigt hat, schon sehr, sehr groß ist. Dieses Kompetitive, dass man tatsächlich versucht, in so einem Wettbewerb der Argumente auch eine Person stark zu machen und zum Schluss auch jemand zu sein, der tatsächlich in gewisser Weise anderen gezeigt hat, wie ein besseres Argument ausgeht, diese Situation, die tritt so ein bisschen in den Hintergrund und erscheint geradezu so ein bisschen als unhöflich.

Weyh: Aber nun leben wir in Corona-Zeiten, und die Frage nach Skepsis und Überprüfung ist nun, kann man sagen, Soziologie, da geht es nicht um Menschenleben primär, wenn Sie eine Theorie debattieren, aber ist das nicht ein bisschen bedenklich, dass man lieber auf Gemeinsamkeit in der Wissenschaft geht als auf das, was poppersch sozusagen die Skepsis, das Anzweifeln, immer erst mal denken, wie kann ich das widerlegen?

Saake: Also da würde ich wiederum noch mal betonen, dass man sehen kann, wieviel leichter diese Figur der Berücksichtigung anderer Positionen und dieses Wunsches nach Harmonie funktioniert im Unterschied dazu, wieviel Arbeit man investieren muss, um tatsächlich sich intensiv mit konkreten Positionen auseinanderzusetzen. Der Gewinn dieser Harmonisierungsbewegung ist dann tatsächlich, dass es sehr viel schneller geht und dass man sehr viel einfacher zu seinem Ziel kommt.

Weyh: Das ist ja ganz klassisch Komplexitätsminderung, Zeitgewinn.

Saake: Ja. Also in der Tat, und natürlich auch noch so, dass man trotzdem an sich erlebt hat, dass man etwas Neues gesehen hat. Also wenn nicht irgendetwas Neues dabei rauskommen würde, dann würde sich das totlaufen. Dann würde es nicht funktionieren. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir tatsächlich sehen können, dass in vielen Situationen erwünscht ist, unterdrückte Stimmen sichtbar zu machen und andere Menschen noch mit einzubeziehen, und insofern fügt sich das dann ganz gut. Ich würde auch tatsächlich dieses Phänomen, was jetzt so aussieht, als würde es nur an den Universitäten stattfinden, rausnehmen aus dieser Situation und behaupten, das ist schon auch etwas, was sehr allgemein in unserem Alltag eine Rolle spielt. Also ich habe es zunächst bei den Studenten gesehen und mich gefragt, woher kommt das jetzt eigentlich, und dann geht man in seinen eigenen Alltag und sieht, da findet es eigentlich auch überall statt. Also wir kennen es alle aus unseren alltäglichen Situationen, im Umgang mit dem Partner, Familien kennen diese Situationen. Wo immer wir uns in der Öffentlichkeit bewegen, sind wir mittlerweile anfällig für die Frage danach, ob irgendjemand nicht berücksichtigt ist oder ob irgendwie Ungleichheiten auftauchen.

Ungleiche Verteilung steht unter Beobachtung

Weyh: Das ist ja quasi Achtsamkeit. Kann man ja erst mal sagen, wir sind achtsamer geworden.

Saake: Ja, und dann ist aber tatsächlich wieder die interessante Frage für mich, warum ist das denn so eine auf breiter Ebene funktionierende, jetzt neue Kultur, die da entstanden ist. Wie kommt das eigentlich, dass sich in allen Kontexten etwas zeigt, wovon ich sagen würde, das ist so eine Art Philosophie des Alltags. Wir sind alle so ein bisschen kleine Alltagsphilosophen geworden, die ihr Umfeld darauf abscannen, ob irgendetwas ungleich verteilt ist. Wenn man es dann noch mal konkret bezieht beispielsweise auf die Frage danach, wie man in einer Partnerschaft miteinander umgeht, dann sieht man ja schon auch, dass daraus sehr viele Konsequenzen folgen. Also der Umgang mit dem Argument, haben wir eben gesagt, sieht so aus, dass man Harmonie möchte, im Alltag, in einer Partnerschaft resultieren hieraus ja viele Konflikte. Also man sieht dann, wie ungleich bestimmte Aufgaben im Haushalt verteilt sind und kämpft darum, dass das möglichst gleich sein soll. Jeder, der eine längere Partnerschaft geführt hat, weiß, dass man sich im Laufe der Zeit irgendwie spezialisiert. Das ist ja auch durchaus sinnvoll, aber genau diese Spezialisierungen werden dann zum Problem, wenn man auf einmal feststellt, das Staubsaugen macht immer nur der eine, und die Wäsche macht nur der andere. Dann wird auf einmal so etwas zum Problem. Was wir sehen, ist, dass das tatsächlich sehr stark eskaliert in dem Moment, wo eine Familie gegründet wird. Dann tauchen ja auch zusätzliche Ungleichheiten auf. Dann gibt es Asymmetrien, starke Asymmetrien, die Frau kriegt das Kind und ist sehr stark zunächst auch an das Kind gebunden, muss viel in ihrem Alltag ändern, dann ist die Frage tatsächlich da, wie kommt das eigentlich. Dann stehen solche jungen Paare da in einer Situation, in der sie überrascht davon sind, wie ungleich sie sich auf einmal zueinander verhalten.

Weyh: Die Soziologin Irmhild Saake von der LMU München im Gespräch über, wir haben das Wort jetzt auch noch mal gehört: Asymmetrien. Sind wir eigentlich gerade symmetrisch oder asymmetrisch in dieser Situation? Ich habe so das Gefühl, ich lenke Sie ja so ein bisschen, also sind wir asymmetrisch.

Saake: Ja, also wir können uns eigentlich keine Situation vorstellen, die nicht auch tatsächlich irgendwie asymmetrisch aufgebaut ist. Also immer sind Rollen ungleich verteilt. Das macht es ja umso interessanter, dass wir dann solche Situationen symmetrisch gestalten wollen. Das war eigentlich für mich auch der eigentliche Gewinn der Auseinandersetzung mit diesem Thema der Gleichheit. Also als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, woher eigentlich dieses starke Streben nach Gleichheit kommt, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich diese Norm der Gleichheit in unserer Gesellschaft fast nicht hinterfragen können. Es gibt auch in der klassischen …

Gleichheitsideal ist ein philosophisches Tabu

Weyh: Woher kommt das Tabu?

Saake: Ja, es ist tatsächlich sehr verwunderlich. Also auch in der philosophischen Tradition gibt es kaum Texte, die dieses Ideal der Gleichheit irgendwie einklammern würden. Es gibt eher die Kritik daran, dass in diesem und jenem Kontext noch keine wirkliche Gleichheit vorhanden ist, aber dass man sich fragt, woher kommt das eigentlich, und sollten wir diese Norm wollen, sollten wir tatsächlich Gleichheit wollen, diese Situation gibt es eigentlich nicht. Es klingt jetzt tatsächlich ja auch schon komisch, weil man denkt, was würde man denn sonst wollen, wenn nicht Gleichheit, würde man Ungleichheit wollen.

Weyh: Lassen Sie mich mal kurz zurückgehen fast bis zur Französischen Revolution. Ich habe einen Text von Georg Christoph Lichtenberg gefunden, ungefähr 1795, so ein kurzes Notat in seinen Sudelbüchern geschrieben, bezieht sich auch auf die Französische Revolution über Gleichheit: "Die Gleichheit, die wir verlangen, ist der erträglichste Grad von Ungleichheit. So vielerlei Arten von Gleichheit es gibt, worunter es fürchterliche gibt, ebenso gibt es verschiedene Grade der Ungleichheit und darunter welche, die ebenso fürchterlich sind. Von beiden Seiten ist Verderben. Es ist aber nur zu befürchten, dass jene mittlere Gleichheit oder Ungleichheit, wie man es will, von beiden Parteien gleich stark verabscheut wird. Sie muss also wohl mit Gewalt eingeführt werden, und da ist es denn dem Einführenden nicht zu verdenken, wenn er sich einen etwas starken Ausschlag gibt. Hierin liegt überhaupt ein allgemeiner Grund von der Seltenheit guter Mittelzustände." Das finde ich so wunderbar, diesen Begriff "guter Mittelzustände". Wie kann man das vermitteln? Lässt sich da sozusagen ein Mittelmaß finden zwischen Gleichheit und Ungleichheit?

Saake: Das ist ja tatsächlich das Interessante, wo ich sagen würde, offenbar ist das Streben nach Gleichheit etwas, was quasi automatisch über das Ziel hinausschießen will. Ein Mittelmaß oder so etwas wollen wir offenbar im Alltag nicht. Wenn man einmal angefangen hat, Gleichheit zu wollen, und die Französische Revolution gilt sozusagen als das große historische Datum, vor dem wir staunend stehen und wo wir denken, das hat uns gezeigt, wie stark wir Menschen Gleichheit wollen, wenn man einmal sich auf diesen Weg begibt, dann kommt man eigentlich immer nur zu dem Ergebnis, dass man neue Situationen der Ungleichheit sieht und sich weiter fragt, wie könnte man die auch noch abschaffen. Der Blick auf die Französische Revolution und diese Idee, dass da Gleichheit entstanden ist, der lenkt den Blick auch darauf, wie das historisch eigentlich gekommen ist, dass wir uns für Gleichheit interessieren. Dann sieht man eigentlich, dass es eventuell gar nicht unbedingt die Französische Revolution war, die uns das beigebracht hat, sondern zum Teil wahrscheinlich eher so etwas wie die Entstehung des Buchdrucks und die Entwicklung von Geld als ein Tauschmedium, weil man beim Lesen und im Umgang mit Geld erlebt hat, dass es keine Rolle spielt, wer man ist. Was mir aufgefallen ist dabei, ist, dass wir beispielsweise auch typische Fehlschlüsse begehen, wenn wir uns so stark für Gleichheit interessieren, ohne eigentlich zu bemerken, dass das so ein Automatismus wird irgendwann. Also ein typisches Ergebnis dieser Gleichheitsideale ist eben auch, dass wir, wenn wir dann Ungleichheiten beobachten, tatsächlich automatisch denken, derjenige, der profitiert in der Situation, ist auch der Verursacher dieser Situation. Also die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen entsteht dann in dieser Denkungsart durch die Männer.

Gleichheitswillen schafft neue Ungleichheiten

Weyh: Sie hatten es vorhin bei der Geburt des Säuglings. Es ist klar, die ersten Lebensmonate ist schwer der Mann oder der Vater in der Lage, die Mutter zu substituieren, schon rein körperlich, wenn es gestillt wird. Dann schreiben Sie: "Keiner hat diese Asymmetrie verschuldet, es gibt sie einfach." Da fiel mir ein Satz des Soziologen Rainer Paris ein, der mal einen Aufsatz geschrieben hat unter dem Titel "Leid sucht Schuld", und das scheint mir ja so ein Mechanismus zu sein. Also man kann nicht damit leben, dass etwas einfach so ist, diese Asymmetrie gibt es, sondern man sucht sozusagen nach Ursachen, und man sucht ja eigentlich fast nach Schuldigen.

Saake: Ja. Das ist sozusagen ein automatischer Effekt. Also wir sind jetzt in einer Situation, in der wir tatsächlich denken, diejenigen, die auf der besseren Seite dieser Ungleichheit stehen, die sind die Verursacher dieser Situation, und sie müssen dafür angeklagt werden, sie müssen selber diese Situation ändern. Tatsächlich ist es aber plausibler, anzunehmen, dass beide Seiten sich da in so einem Muster bewegen, dass diese Art von Ungleichheit produziert. Erst jetzt kann man eigentlich sich genauer fragen, was ist denn die andere Seite der Symmetrie. Also wir wollen Symmetrie, wir möchten, dass alle die gleichen Aufgaben übernehmen und laufen blind rein in diese Erwartung. Wenn wir das noch mal zum Thema machen, dann können wir auf der anderen Seite sehen, wie funktional Asymmetrien sind.

Asymmetrie als Erfolgsgarant

Weyh: Darf ich da ein tolles Beispiel erzählen, auch durch Zufall drüber gestolpert in der Spieltheorie: Asymmetrie als Erfolgsgarant. Wenn in der Menge zwei Leute sich verlieren, gibt es drei Strategien: Die erste Strategie ist, beide fangen an zu suchen, das ist eine mittlere Erfolgswahrscheinlichkeit. Die zweite Strategie ist, beide bleiben stehen, dann finden sie sich nie – symmetrisch, die erste war auch symmetrisch. Die dritte Strategie ist, einer sucht, einer bleibt stehen – asymmetrisch finden sie sich am schnellsten.

Saake: Ja, und wenn man sich das einmal vor Augen geführt hat, dann findet man es in vielen Situation wieder. Also alle Organisationen sind im Prinzip dafür gemacht, Asymmetrien zu ermöglichen. In allen Organisationen gibt es Hierarchien, und selbst wenn man sich angewöhnt hat, sehr symmetrisch miteinander zu reden, dann gibt es doch noch Gehaltsunterschiede, unterschiedliche Weisungsbefugnisse, unterschiedliche Zuständigkeiten. Das ist ja tatsächlich alles dann auch sehr hilfreich im Alltag, und ohne dem könnten wir tatsächlich kaum eine soziale Situation bewältigen. Den Gewinn dieser Asymmetrien, würde ich sagen, den kann man dann tatsächlich eigentlich erst verstehen, wenn man einmal versucht hat, über diese Erwartung von Symmetrie hinauszudenken.

Weyh: Das ist ein schöner Ansatz, aber ich verlängere jetzt noch mal zurück zur Gleichheit, für unsere letzten paar Minuten. Der große Gleichmacher ist ja der Tod. Nun haben Sie sich mit Sterbenden und Kommunikation mit Sterbenden und Todkranken beschäftigt und stellen fest, eine größere Asymmetrie kann man gar nicht finden – vorher, vor dem Tod, der aber uns ja sozusagen nihiliert. Dann sind wir nicht mehr wir.

Saake: Ja, und das ist tatsächlich noch das überzeugendste Beispiel um zu verstehen, wie prägend Asymmetrien in unserem Alltag sind. Es ist verständlich, dass im Umgang mit Sterbenden alle Beteiligten nach Möglichkeiten suchen, um es Sterbenden möglichst einfach zu machen. Eine ganz typische Strategie – haben wir in unseren Forschungen gefunden – wäre dann, dass die Zuschauer versuchen, sich in den Sterbenden hineinzuversetzen und tatsächlich davon dann auch erzählen, wie gut ihnen das gelungen ist, und sie meinen dann auch, den Sterbenden besser verstehen zu können. Wenn man sich das aber vom Ergebnis her anschaut, dann sieht man tatsächlich auch, dass es für den Sterbenden selber einen großen Unterschied ausmacht, dass er in einer anderen Position ist. Das finden wir übrigens auch als Ergebnis wieder bei der Frage danach, ob man sich im Alter, bei Krankheit wünscht, weiterbehandelt zu werden oder nicht. Auch da sagen viele Menschen in guter gesundheitlicher Situation noch, dass sie mal nicht so intensiv behandelt werden möchten, und wenn sie dann aber in der Situation sind tatsächlich, dann merken sie, dass es dann anders aussieht. Dann möchten sie doch tatsächlich weiterleben. Insofern bringt uns eigentlich dieses Hineinversetzen in den Sterbenden gar nicht so viel. Es führt auch zusätzlich dazu, dass wir tatsächlich sehr viel von uns selber reden in so einer Situation. Wahrscheinlich muss man sogar annehmen, dass Sterbende auch lernen, damit umzugehen, dass sie sozusagen ein bisschen auch unsere Probleme beim Zuschauen mit bearbeiten. Gerade das würde man ja nicht wollen.

Asymmetrien prägen unseren Alltag

Weyh: Ich habe – das ist ein älteres Buch gewesen, 20 Jahre alt – eine Zahl gefunden von einem Psychologen, der sagte, 65 Prozent der Menschen ohne Krebs erklärten, wenn sie daran erkranken, würden sie es vorziehen, ihre Behandlungsmethode selber zu wählen. Von denen, die tatsächlich Krebs hatten, gaben 88 Prozent an, sie würden diese Entscheidung lieber nicht treffen. Also das ganz klassische Arzt-Patienten-Verhältnis, erst mal denken wir, wir wollen mehr Augenhöhe als Patienten, aber wollen wir doch nicht, oder?

Saake: Ja, und ich glaube, wir wollen beides tatsächlich. Man möchte den kompetenten Arzt und geht natürlich zu dem, den man für den Kompetentesten hält, und eigentlich sehen wir dann auch, dass Ärzte sich darüber beschweren, dass Patienten von ihnen eine klare Empfehlung haben wollen. Ärzte würden zum Teil ganz gerne da ihre Autorität abgeben und es dem Patienten überlassen, aber sie berichten, dass die Patienten das nicht möchten, und je dramatischer die Situation ist, umso dringlicher möchten wir einen souveränen Arzt, der uns einen guten Rat geben kann, aber dann macht es doch einen Unterschied aus, wie dieser Rat formuliert wird. Insofern sehen wir, dass so dieser stark paternalistische Arzt, der nicht viel redet, aber sehr genau weiß, was gut ist, dass der auch eine problematische Figur ist, und von den Ärzten zunehmend erwartet wird, dass sie so einen Spagat machen. Also sie sollen tatsächlich einen guten Weg zeigen, aber es soll nicht dominant wirken.

Weyh: Also Hierarchie mit Empathie.

Saake: Ja. Das findet sich eigentlich in vielen gesellschaftlichen Kontexten so wieder. Also insofern würde ich sagen, dass wir in vielen Situationen uns an symmetrisierende Kommunikationsformen gewöhnt haben, die so tun, als wenn wir auf Augenhöhe reden würden, und dann sind sie gleichzeitig unterfüttert durch stark asymmetrische Positionen. Die laufen im Hintergrund tatsächlich mit.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.