Jean-Pierre Wils beobachtet eine fast erhabene Einsamkeit alter und monumentaler Kirchen, die ihre Kunst nur noch als Gerümpel ausstellen. Welche Kunst erwarten wir in religiösen Räumen? Wie steht es mit der ästhetischen Zeitgenossenschaft und religiöser Glaubwürdigkeit der Kirchen-Kunst? Wo gibt es überzeugende Gegenwartskunst?

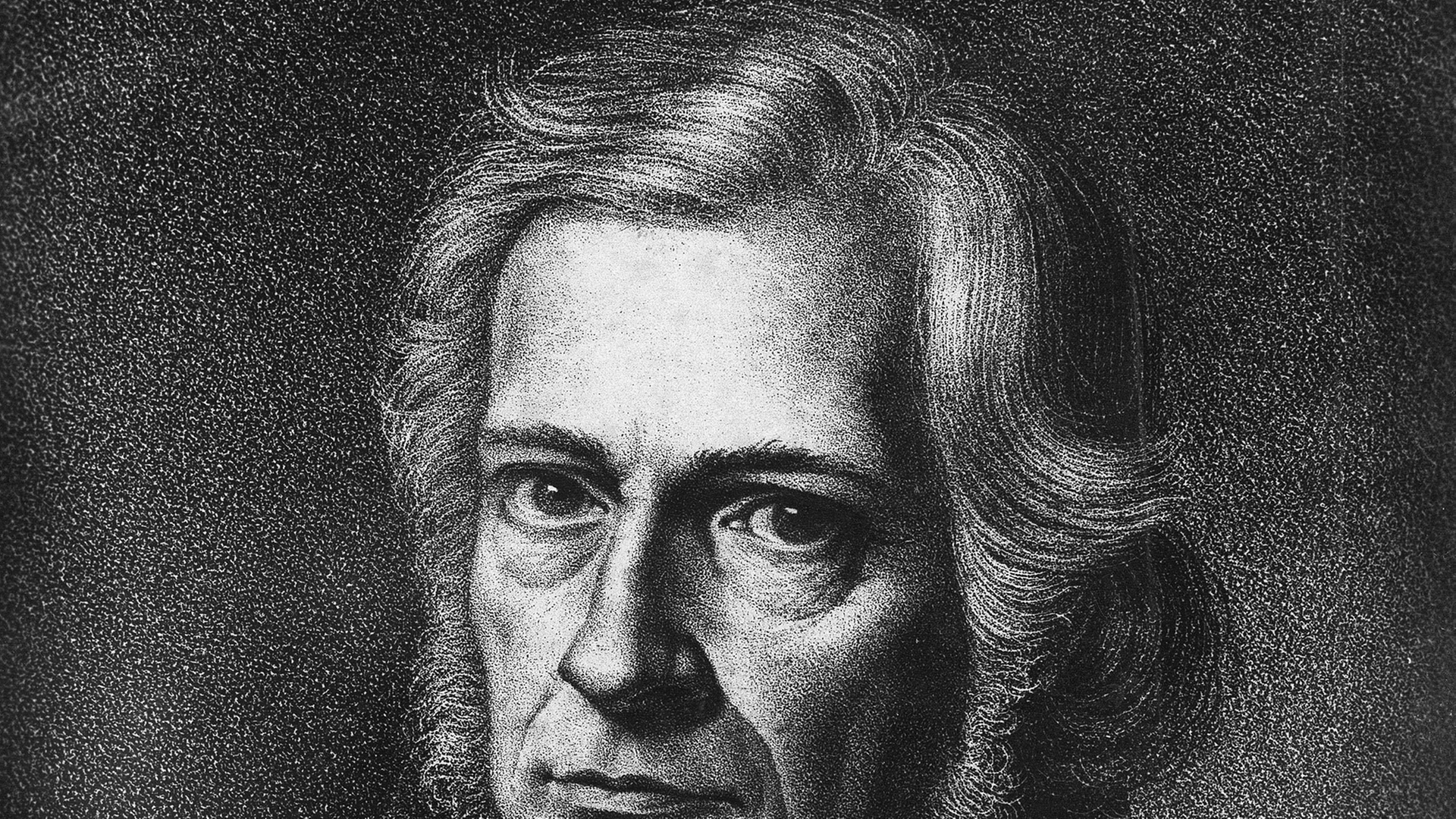

Jean-Pierre Wils schlägt vor, unser Verhältnis zur Kunstgeschichte zu überdenken. Er studierte in Leuven und Tübingen und lehrt an der Universität Nijmegen in den Niederlanden.

Bei Klöpfer & Meyer erschien 2014 sein Essay "Kunst.Religion. Versuch über ein prekäres Verhältnis".

Das Verhältnis von Religion und Kunst ist ein prekäres geworden. Das hat in unserer Gegenwart nicht zuletzt damit zu tun, dass Religion selber zur Irritation geworden ist. Der smarten und weichen Sinngebungsinstanz, zu der sie nach der Aufklärung und im demokratischen Umfeld der Moderne geworden war, ist inzwischen eine Variante an die Seite gestellt worden, in der sich Gewalt und Terror, fundamentalistischer Wahrheitswahn und militante Weltablehnung begegnen. Die Zeiten, in denen ein Zuwachs an Moral und eine Reduzierung von Konflikten mit Religion assoziiert werden konnten, sind längst vorbei. Dass religiöse Praktiken Berührungsängste, ja Abscheu hervorrufen, ist angesichts dieses erhitzten Umfeldes nur allzu verständlich.

In vielerlei Hinsicht scheint die Kunst zu einer Art Stellvertreterin für Religion geworden zu sein. Damit ist nicht gemeint, dass Museen zu Ersatzkirchen geworden sind, dass die ästhetische Erfahrung der religiösen Andacht in die Quere gekommen ist oder dass Kunstwerken eine Verehrung entgegengebracht werde wie einst den Kultbildern. Das alles mag auch der Fall sein. Aber darum geht es hier nicht.

Wir erwarten von der Kunst nämlich, dass sie uns hilft, uns selbst zu verstehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie soll den Sinn unseres Lebens entschlüsseln helfen, uns bei der Deutung unseres Daseins beistehen, unter Umständen sogar das Leben bedeutsam machen. Das braucht keineswegs eine affirmative Aufgabe zu sein. Aber wir wollen unser Leben nicht ohne Deutung lassen, weder im Guten und schon gar nicht im Schlechten. Die Erwartungshaltung der Kunst gegenüber weist ihrerseits auf das Verstummen der Bilder in unseren religiösen Gefilden hin. Scheinbar sprechen religiöse Bilder nicht länger. Was ist geschehen?

Eine Wallfahrtskirche zu einem neuen Ort gemacht

Der vor einiger Zeit verstorbene belgische Kunstkurator Jan Hoet, berühmt geworden als Leiter der Documenta 9 im Jahre 1992, hatte kurz vor seinem Tod an verschiedenen Orten seines (und meines) Geburtsortes Geel eine Ausstellung zum Thema "Kunst, Mythos, Psyche" realisiert. Einer dieser Orte war eine große Wallfahrtskirche, die Sankt-Dymphna-Kirche, genannt nach einer im 7. Jahrhundert in ihrer unmittelbaren Umgebung enthaupteten irischen Prinzessin, wie die Legende erzählt. Ich kenne diese Kirche seit meiner Jugend. Sie hat mich im Grunde nie wirklich angesprochen. Sie ist - wie so viele andere Kirchen auch - zu einem fremden Ort geworden, zu einem ästhetisch fremden Ort.

In solchen Kirchen wirkt die Luft meistens abgestanden, der Geruch süßlichen, verbrauchten Weihrauchs ist allgegenwärtig, ein grauer Staub prägt die Atmosphäre. Ihre Steine stoßen einen kalten Schweiß aus. Man weiß sofort, dass die Leere und trübselige Stille, die hier mittlerweile herrschen, mehr auslösen als eine vorübergehende Beklemmung. Sie sind die Signatur eines kulturellen Zustandes. Diese Häuser strahlen eine Verlassenheit aus, der man sich nur schwer entziehen kann. Eine Art plötzliche Traurigkeit belegt die vielleicht aufgeräumte Stimmung, in der man den Ort soeben noch betreten hat. Daran ändert auch die Musik nichts, die in Ferienzeiten für die wenigen Besucher-Touristen von einem Band läuft. Auch sie wirkt abgestanden, das Produkt eines unter Klischees ächzenden Geschmacks. Gott scheint sich zu erfreuen an Schlager-Versionen klassischer Musik. Es dröhnt und droht entweder eine schwülstige Pan-Flöte oder der Raum wird von einem akustischen Mehltau überzogen, der aus erbärmlichen Vivaldi-Imitationen besteht, die eine Fröhlichkeit erzwingen wollen, die sich partout nicht einstellen will. An solchen Orten fühlt man sich tatsächlich verlassen.

Es steht nur noch "Kunstgerümpel" drin

Verlassenheit ist jedoch etwas anderes als Einsamkeit. Es gibt Kirchen, die eine fast erhabene Einsamkeit zur Schau stellen, verbunden mit einem noch wahrnehmbaren Stolz über ihre Geschichte. Sie stehen in ihrer Größe und in ihrer eindrücklichen Pracht wie Statthalter eines vergangenen Zeitalters dar, wie Hüter einer Botschaft, die sich nur noch schwer Gehör verschaffen kann. Einige ihrer Bilder oder Skulpturen vermögen es noch, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber vielerorts, wie in jener Dymphna Kirche, steht nur noch "Kunstgerümpel" herum. Und wir ahnen, dass wir uns in diesen Räumlichkeiten nie mehr heimisch fühlen werden.

Aber was heißt hier Kunstgerümpel? Ist das nicht eine herablassende Formulierung? Sind die Bilder, Skulpturen und Kultgegenstände tatsächlich Gerümpel? Nein, das sind sie solange nicht, wie sie gerade nicht als Kunst betrachtet werden.

Für viele von uns sind Kirchenräume aber zu Museen geworden, wir haben ihre religiöse Funktion längst ästhetisiert. Aus einer Kunst-Neugier heraus betreten und verlassen wir sie. Wir verlassen sie - meist - enttäuscht. Aber woher diese Enttäuschung? Was hatten wir erwartet, was dann offenbar nicht eingetreten ist? Wir hatten Kunst erwartet - so lautet die triviale Antwort. Aber just unter dem Blickwinkel der Kunst werden uns viele Kirchen enttäuschen, vor allem wenn ihre Gemälde und ihre Skulpturen jüngeren Datums sind und wir nicht mit kunstgeschichtlich gewissermaßen kanonisierter und nobilitierter Kunst zu tun haben. Das war in der erwähnten Dymphna-Kirche, abgesehen von ihrem Hochaltar mit seinem Passionsretabel, nicht der Fall.

Viele Kirchen verfügen nicht über Kunst

Die Enttäuschung hat offenbar mit unserer Kunsterwartung zu tun: Viele Kirchen verfügen eben nicht über Kunst, also über Werke, die uns ästhetisch wirklich ansprechen. Von ästhetischer Zeitgenossenschaft kann keine Rede sein. Und ihre religiöse Funktion ist ebenso verblasst. Vielleicht vermuten wir sogar, dass die ästhetische Blässe, die uns in vielen Kirchen begegnet, mit ihrer religiösen Indifferenz zu tun hat - mit ihrer Gleichgültigkeit gegenüber einer produktiven und demnach anstrengenden Zeitgenossenschaft. Unter dem Gesichtspunkt ästhetischer Glaubwürdigkeit für uns stoßen wir auf Kunstgerümpel. Unter dem Gesichtspunkt religiöser Glaubwürdigkeit stoßen wir auf totes Material. Vielleicht braucht es überzeugende Gegenwartskunst, damit jenes Kunstgerümpel wiederum religiös lebendig werden kann. Und vielleicht sollten wir unser Verhältnis zur Kunstgeschichte überdenken.

Aber zurück zu Jan Hoet. Was hatte dieser mit dem Kirchenraum gemacht? Es gibt Spektakuläres und Unspektakuläres zu melden. Fangen wir mit dem Unspektakulären an. An einigen Stellen hängen in dieser Kirche seit Alters her kleine Gemälde mit Gesichtern von Nonnen. Die Künstlerin Sophie Langohr hatte ihnen - in gleicher Größe und mit nahezu gleicher Farbwahl, vor allem mit nahezu identischem Augenausdruck - Gesichter von heutigen jungen Frauen an die Seite gehängt. Genaues Hinschauen war erforderlich, denn ein nur flüchtiger Blick hätte die Unterschiede nicht erkannt. Ein solcher Blick hätte aber auch die Ähnlichkeiten nicht erkannt. In der Spiegelung zwischen diesen "New Faces" und den alten Gesichtern damals noch junger Nonnen geschah aber eine plötzliche Vergegenwärtigung: Wir begegneten in den alten Nonnengesichtern den damaligen Frauen in ihrer Frömmigkeit, in ihrer Hingabe, aber auch in ihrer Traurigkeit, vielleicht sogar in ihrer Verzweiflung. In den neuen Gesichtern stießen wir auf eine Reinheit und Unschuld, die keineswegs moralisch gemeint war, sondern eher als Empfänglichkeit für das Nicht-Banale, für das Bedeutsame in unserer Existenz. Und nun zum Spektakulären.

Völlig verwandelter Innenraum

Inmitten des großen Eingangsportals stand eine riesige Skulptur von Jan Fabre, der wohl bedeutendsten belgischen Künstlerpersönlichkeit der Gegenwart. Fabre hatte in weißem Carrara-Marmor ein riesiges und imposantes menschliches Gehirn geschaffen, das an seiner Rückseite von drei völlig ermatteten Schildkröten geschoben wurde. Die heraushängende Zunge eines dieser Tiere signalisierte die wohl völlige Vergeblichkeit des Unterfangens und die restlose Ermattung, die es hervorrief. Das zu Marmor gewordene, also versteinerte Gehirn rührte sich nicht von der Fläche - offenbar seit unvordenklichen Zeiten.

Der Titel des Werkes lautet: "Das Problem des Sisyphus". Die monumentale Größe dieser Skulptur im Eingangsbereich der Kirche gab die Sicht auf einen Innenraum frei, der sich wie völlig verwandelt darbot. Der weiße Marmor zog alle Aufmerksamkeit auf sich, warf diese aber wie in einem Lichtstrahl sofort in die Kirche hinein. Was hatte sich verändert?

Seit Urzeiten kommen wir Menschen nicht entscheidend voran

Natürlich war da das Kunstwerk als Fremdkörper. Dieses schien keineswegs zu passen - weder kunsthistorisch noch thematisch. Was haben gehirnschiebende Schildkröten mit einer Kirche oder - besser - was hat das menschliche Gehirn mit Schildkröten zu tun, die es an diesem Ort nicht verschieben können?

Es war, als hätte ich plötzlich den (möglichen) Sinn der Erbsünde begriffen. Seit Urzeiten kommen wir Menschen nicht entscheidend voran. Es gibt in uns etwas, das entschieden Widerstand leistet gegen die Idee, es existiere ein anthropologischer Fortschritt, ein Fortschritt in den Tiefenbezirken des Menschen. Vieles, was wir tun, ist am Ende vergeblich. Wir müssen leben mit einem "Mangel an Sein", mit einem fundamentalen Defekt, wir müssen handeln im Bewusstsein einer Schranke, die wir nicht überwinden können. Bescheidenheit hinsichtlich unserer Endlichkeit und Skepsis angesichts unserer Verführbarkeit stünden uns gut an. Die große Skulptur öffnet einen Kirchenraum, in dem das Versprechen einst beheimatet war, es gäbe so etwas wie Gnade, wie Erbarmen mit unserer Fehlbarkeit. Und Fabres Kunstwerk ließ die Frage, ob es denn "so etwas" gäbe, als eine unabgegoltene Frage erscheinen.

Werke lassen Resonanzen entstehen

Die beiden Beispiele sind instruktiv. Sie zeigen, dass Interventionen der Kunst dort, wo sie mit Bedacht und ästhetisch wohlüberlegt geschehen, gerade wegen ihres spannungsvollen Charakters zu ihrer Umgebung, eine außerordentliche Wirksamkeit entfalten können. Was bewirkt jene Spannung? Sie lässt Resonanzen entstehen - auf beiden Seiten der Linie. Mit "Spannung" meine ich nicht den oftmals billigen Konflikt, den provozierten ästhetischen Streit um des Streites willen.

Wenn ich die Situation als spannungsvoll beschreibe, ziele ich allerdings auch auf das Gegenteil des bloßen Aufhübschens hin, auf die Versuche, religiöse Räume lediglich zu verschönern, wodurch sie fast unvermeidbar in den Kitsch abrutschen. Solches Ansinnen liquidiert die christliche Tradition ebenso radikal, wie die Traditionalisten es tun. Ob diese Tradition in Harmlosigkeit oder in Verhärtung untergeht, Bedeutungslosigkeit ist ihr in beiden Varianten gewiss. Eine Zeitgenossenschaft des Christentums kann nicht gelingen, wenn es nicht zu einer produktiven Auseinandersetzung mit der sie umgebenden Kultur kommt. Ansonsten wird das Christentum einfältig.

"Heilige Einfalt" hat Olivier Roy das Ergebnis einer Feindschaft genannt, die eine Religion ihrer kulturellen Umgebung entgegenbringt. Fundamentalismus kann auch das Ergebnis ästhetischer Einfalt sein.

Auf der Suche nach etwas, das fern und sehr tief ist

Wie werden Bilder beredt? Wie können sie uns ansprechen? Bei Botho Strauß stoßen wir auf folgende Überlegung in Frageform:

"Aber welches Bild ist stark genug, um sich zwischen uns und jetzt zu schieben, einen Spalt zu öffnen, durch den das präsente Bild sehr fern erscheint und wir, was uns vor Augen ist, erst noch zu suchen hätten?"

Und Strauß zitiert unmittelbar danach das Buch Kohelet:

"Denn alles, was da ist, das ist ferne und ist sehr tief; wer will's finden?"

Wie können Bilder jenen "Spalt" öffnen und uns auf die Suche begeben lassen nach etwas, das fern und sehr tief ist? Da gibt es zwei Schwierigkeiten, zwei Schwellen. Die erste ist eine historische Schwelle. Dieser Abstand bewirkt, dass wir Bilder aus der Perspektive der Kunstgeschichte, der Standard Kunstgeschichte wahrnehmen. Eine solche Perspektive zwingt uns, immer zwischen vergangener Kunst und Gegenwartskunst zu unterscheiden. Epochenmerkmale, Stilrichtungen, Abhängigkeiten und Brüche werden aneinandergereiht. So entsteht eine Chronologie und werden Periodisierungen vorgenommen. Das alles geschieht, damit wir die Gegenwartskunst verstehen und die Rolle und Bedeutung vergangener Kunst einschätzen können.

Bilder werden oft historisiert

Die Gegenwartskunst stellt in einer solchen Entwicklungsperspektive den Bezugspunkt dar, von dem aus wir eine solche Historie sichten. Werke der Kunstgeschichte und Gegenwartskunst stehen hier in einem hermeneutischen Verhältnis, das heißt: Die alten Werke sind Gehilfen für das Verständnis der Gegenwartskunst. Aber dadurch wird womöglich ihre Wirkung, wird ihre Kraft reduziert.

In einer kunstgeschichtlichen Perspektive werden Bilder nämlich oftmals historisiert: Sie werden erklärt aus ihren Kontexten und eingeordnet in das zeitliche Nacheinander einer Entwicklung, die Jahrhunderte umfasst. Natürlich lassen sich Bilder oder Skulpturen nicht ohne Weiteres aus ihren kulturellen und geschichtlichen Bezügen lösen. Wer das täte, brächte sie zum Schweigen. Aber ein solches Schweigen kann auch die Folge einer Einkapselung der Bilder in ihrem historisch verbrieften Kontext sein. Sie führen dann ein Inseldasein, eingesperrt im Kokon ihrer Epoche. Allerdings kennen viele von uns, so ist zu vermuten, eine ästhetische Erfahrung, die einer solchen Kokonbildung widerspricht. Wir fühlen uns hin und wieder wie getroffen von einem Kunstwerk, angesprochen in unserer Gegenwart, auch wenn der historische Abstand noch so groß ist.

Das "Nachleben" der Bilder

Aby Warburg nannte dies das "Nachleben" der Bilder. Der Begriff des Nachlebens hat bei Warburg zunächst mit der Periodisierungssucht in der Kunstgeschichte zu tun. Für ihn waren Periodisierungen und Epocheneinteilungen trügerisch und in die Irre führend, weil sie ein Phänomen unterschätzen, das in der Kunst immer wieder geschieht - eben das Nachleben der Bilder. "Jede Zeit hat die Renaissance der Antike, die sie verdient" - Warburg meinte damit, dass in der Kunst einer jeweiligen Gegenwart immer eine Wiederkehr älterer Kunst, also eine Vergegenwärtigung der Vergangenheit stattfindet. Vergangene Kunst ist nie bloß vergangen; Gegenwartskunst nie bloß Gegenwart.

Unterhalb der gängigen Periodisierung befindet sich eine Tiefenstruktur, eine Art ästhetische Archäologie. Der Ursprung spricht immerfort, so könnte man diese Archäologie übersetzen. Es gibt einen Archè-logos, eine anfängliche Sprache, die auch heute gehört werden will. In der Gegenwartskunst möchte die Kunst der Vergangenheit zukunftsfähig werden. Periodisierungen und Epocheneinteilungen sind das eine, das Drängen der Kunst (der Vergangenheit) auf Gegenwart, auf Präsenz, steht gewissermaßen quer zu jenen Konstruktionen. Denn um Konstruktionen handelt es sich allemal.

Ein Kunstwerk will nicht nur eingeordnet werden

Der Philosoph und Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman drückt das folgendermaßen aus: Der Begriff des Nachlebens stehe "quer zu jedem chronologischen Schritt. Er beschreibt eine andere Zeit. [...] Das Nachleben öffnet also die Geschichte."

Ein Kunstwerk will nicht nur eingeordnet oder katalogisiert werden als Teil einer Chronologie. Es gibt Kunstwerke, die in späteren Werken überleben oder sich ganz und gar sperren gegen ihre Indexierung als Kunst der Vergangenheit. Sie verlangen und behaupten Präsenz. Sie greifen gewissermaßen nach uns. In ihnen hallt eine andere Zeit nach, eine Zeit also, die sich noch vernehmen lässt, wenn uns Hören und Sehen noch nicht ganz vergangen sind. Was einst war, kündigt sich an - könnte eine nur auf den ersten Blick paradoxal anmutende Formulierung lauten.

Kunstwerke kommen und gehen. Und da ist eine andere Zeit, gewissermaßen eine Zeit "unterhalb" jener, die es einigen Kunstwerken erlaubt, Präsenz, also Gültigkeit und Kraft im Heutigen, zu beanspruchen. Plötzlich werden die Dinge also komplizierter. Es sind Kunstwerke vorhanden, die sich quer zur Chronologie stellen. Obwohl sie chronologisch weit in die Vergangenheit verortet werden können, sind die Gültigkeit und die Präsenz einiger Kunstwerke intakt geblieben. Und es gibt Gegenwartskunst, welche die Versprechen der alten Werke zu erfüllen versucht.

Sich öffnen für das Unerwartete

Wir müssen uns scheinbar auf solche Wiedergeburten einstellen, worin nicht die Vergangenheit wiederbelebt wird, sondern etwas Nie-Gestorbenes an die Pforte der Gegenwart klopft. Das braucht weder mysteriös noch unnachvollziehbar zu sein. Es genügt vermutlich, sich zu öffnen für das Unerwartete, empfänglich zu sein für das Unbekannte. Wir sollten die Chronologie eine Weile vergessen und eine zweite Naivität zulassen, die uns mit einer anderen Zeit vor der Geburt des chronologischen Anfangs konfrontiert.

Aber da ist noch eine andere Schwelle vorhanden. Nennen wir sie die Kunstschwelle. Sie stellt für die älteren religiösen Bilder ein tatsächliches Problem dar, denn sie waren nie als Kunst gemeint. In seiner meisterhaften Abhandlung "Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst" hat Hans Belting die Vorgeschichte und das Entstehen dieser Kunstschwelle aufgezeigt. Dass wir Bilder - Gemälde oder Skulpturen - als Kunst auffassen, ist in der Tat ein sehr spätes Phänomen. Diese Wahrnehmung entsteht erst im Laufe der Reformation. Bilder sind Gegenstände, die - trotz des biblischen Bilderverbots - schon in den ersten Jahrhunderten des Christentums verehrt und angebetet werden. Bilder sind Kultbilder, keine Kunstbilder. Ikonen sind für uns vielleicht das sinnfälligste Beispiel, aber auch Marienbilder, Heiligenbilder gehören dazu.

In einer Schriftreligion kann der Status des Bildes nie unumstritten sein

Dabei ist die Unterscheidung zwischen der Repräsentation und der Präsenz Gottes, Jesu oder der Heiligen von zentraler Wichtigkeit. Der Hinweis, die Erinnerung oder der Zeichencharakter der Bilder - ihre Verweisungsstruktur - ist das eine. Ihre Fähigkeit, das Bebilderte zu vergegenwärtigen, sodass seine Berührung sogar möglich wird, ist etwas ganz anderes. In einer Buch- und also Schriftreligion, wie es die drei monotheistischen Religionen sind, kann der Status des Bildes nie unumstritten sein. Dieser Sachverhalt führte bekanntlich im sogenannten Byzantinischen Bilderstreit zwischen 726 und 843 zu buchstäblich bürgerkriegsähnlichen Zerwürfnissen in der Ost-Kirche. Die Angst um die Verwechslung des Abgebildeten mit dem Abbild stand dabei im Vordergrund.

In der Reformation und im Bildersturm wiederholte sich auf den ersten Blick jener Streit. Aber nun zeichnet sich eine neue Spaltung ab. Wie Hans Belting mit Luther formuliert, entstehen nun "zweierlei Bilder". Da sind die verbotenen Kultbilder, verboten, weil sie sich an Gottes Stelle setzen. Bilder sollten nicht verehrt oder angebetet werden, weil diese Praxis jene Verwechslung geradezu voraussetzt. Die einstigen religiösen Bilder haben nun selber keine strikt religiöse Funktion mehr, ihre Sakralität ist nun tabu. Die Objektivität des Bildes weicht der Subjektivität des Betrachters. Das Bild wirkt, insofern der Betrachter dies selber veranlasst. Das hat Folgen: Das Bild präsentiert (im Sinne der Vergegenwärtigung) nicht länger das Abgebildete, sondern die Idee und das Können seines Künstlers. Es wird nun ästhetisch interessant. So heißt es bei Belting:

"So ging ein allgemeiner Bildbegriff verloren, auch wenn der Sammelbegriff ‚Kunst' diese Parzellierung verschleiert. Der objektive Bildbegriff, der nicht an der Vorstellung von Kunst hing, war dem modernen Bewusstsein nicht mehr adäquat. Seine Abschaffung öffnete den Raum für eine ästhetische Neubestimmung des Bildes, für das die ‚Regeln der Kunst' galten."

Folgenschwere Transformation der Kultbilder

Auch wenn sich die Entwicklung langsam und unterschiedlich vollzieht, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Auch im Katholizismus, der in seiner kontra reformatorischen Ausrichtung den Bilderkult geradezu forcierte, wird sich diese Ästhetisierung des Bildes auf Dauer durchsetzen. Das Nachleben der Bilder, wie wir ihre Wiederkehr aus einer anderen Zeit soeben genannt haben, muss nun unter ganz anderen Vorzeichen stattfinden. Belting schreibt:

"Die Bilder finden ihren Ort im Tempel der Kunst und ihre wahre Zeit in der Kunstgeschichte."

Nun fängt eine folgenschwere Transformation der Kultbilder an. Das europäische Christentum im Wirkungsbereich der Reformation wendet sich der Schrift und somit dem Wort zu. Die Christenheit wird zu einer Überzeugungsgemeinschaft, die im Laufe der Jahrhunderte von den Bildern zum Zweck der Kommunikation mit Transzendenz immer weniger Gebrauch machen wird. Der Glaube setzt sich an die Stelle der kultischen Praktiken. Heißt es doch bei Luther:

"Das Reich Gottes ist ein Hör-Reich, nicht ein Seh-Reich."

Dennoch ist nicht jede Art von Verzauberung gewichen. Gerade von der Kunst wird erwartet, dass sie Momente der Verzauberung und der Faszination, die von der Schönheit ausgehen, bereithält, aber auch Momente der Erschütterung und des Erschreckens über die "conditio humana". Wir halten hartnäckig daran fest, dass auch heute noch die Bilder sprechen können. Wie tun sie das? Nun, wir wollen Bilder verstehen, aber wir sollten sie nicht in unserer "Wut des Verstehens", wie es Jochen Hörisch mal ausgedrückt hat, "interpretatorisch mortifizieren", also zu Tode bringen. Bilder sind aktive Instanzen, nicht bloß die Passiva unseres Begreifenwollens. Sie sprechen zu uns, affizieren und berühren uns, auch vor und nach unserer Vernunft.

Das Bild tut etwas, indem es angeschaut wird

Horst Bredekamp spricht hier von einem Bildakt. Es gibt eine Kraft des Bildes, die es "dazu befähigt, bei Betrachtung oder Berührung aus der Latenz in die Außenwirkung des Fühlens, Denkens und Handelns zu springen."

"Unter dem Bildakt [soll] eine Wirkung auf das Empfinden, Denken und Handeln verstanden werden, die aus der Kraft des Bildes und der Wechselwirkung mit dem betrachtenden, berührenden und auch hörenden Gegenüber entsteht."

Das Bild tut etwas, indem es angeschaut wird. Es zieht in seinen Bann, es verlangt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern es fasst den Betrachter geradezu an. Es ist das Bild, das springt, es ist das Bild, das sich aus seiner Latenz herauswindet und sich manifestiert. Es behauptet seine Präsenz. Der Bildbetrachter ist der Empfänger dieser Botschaft, aber gerade nicht der bloße Hörer des Wortes.

Letztlich geht es um die Frage, ob den Bildern "eine autonome Aktivität zugesprochen werden kann oder ob sie erst durch die handlungsstiftenden Aktivitäten der Benutzer zum Bildakt veranlasst werden".

Umkehrung der Perspektive von großer Bedeutung

Zwei möglichen Missverständnissen muss hier vorgebeugt werden. Das erste Missverständnis betrifft den religiösen Charakter einer solchen Bildaktivität. Das Phänomen, das Bredekamp beschreibt, beschränkt sich nämlich keineswegs auf Bilder religiösen Gehalts und Ursprungs. Wenn wir den Bildakt (etwas unvorsichtig und deshalb nur probehalber) die Magie der Bilder nennen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Magie gültig war für nahezu alle Kunst, bevor sie Kunst wurde. Das Vermögen der Bilder, uns mittels ihrer Kraft eine Präsenz aufzunötigen, die weit über unsere hermeneutische Aktivität hinaus geht, ist ein Kennzeichen großer Bereiche von "Kunst vor der Kunst", bevor ihre Präsenz nach der frühmodernen Wendung zum Subjekt als eine ästhetische Erfahrung neu interpretiert wurde.

Das zweite Missverständnis betrifft den Beitrag des Betrachters. Dieser muss natürlich eine Empfänglichkeit mitbringen, ohne die jeder Bildakt wirkungslos bliebe. Der Betrachter muss disponiert sein. Zu dieser Disposition gehören ein bestimmtes Wissen, eine existenzielle Neugier und ein gewisses Maß an ästhetischer Musikalität. Der Betrachter wird nicht überfallen. Aber die genannten Bedingungen sind ihrerseits nicht in der Lage, jene Präsenz zu forcieren. Wir können den Bildakt nicht von uns aus bewerkstelligen. Er kommt - wie es Botho Strauß mit Kohelet verdeutlichte - aus einem Bereich, der "fern und sehr tief" ist.

Mir scheint diese Umkehrung der Perspektive von großer Bedeutung zu sein. Gewaltreligion, wie sie uns weltweit umgibt, verfehlt diesen Bereich aufgrund ihrer Brutalität. Seichte und harmlose Religion, die sich enthusiastisch in ihrer Welt einrichtet, verfehlt ihn ebenfalls, diesmal aufgrund ihrer Simplizität.

Wir werden den Weg über die Kunst gehen müssen.