Am Valentinstag wird aus der Schülerin Emma Gonzalez die Überlebende Emma Gonzalez. Nur drei Tage später wird aus der Überlebenden eine Aktivistin. Durch eine Rede wird die 18-Jährige mit den raspelkurzen Haaren an die Spitze des Protests der Schüler in Parkland katapultiert. Sie wird das Gesicht der leidenschaftlichen Schüler, die wollen, daß sich endlich etwas an den Waffengesetzen im Land ändert:

"Die sagen, ein Guter mit einer Waffe stoppt einen Bösen mit einer Waffe. Wir sagen: Bullshit. Sie sagen, dass kein Gesetz die Hunderten sinnlosen Tragödien hätte verhindern können. Wir sagen: Bullshit. Sie sagen, dass wir Kinder zu jung sind, um zu verstehen, wie regieren funktioniert. Wir sagen: Bullshit."

Entschlossen wischt sich Emma die Tränen aus den Augen. Ihre Form des Trauerns: protestieren, aufrütteln. Ihre Rede hat sie über Nacht über die Sozialen Medien weltbekannt gemacht. Eigentlich sollte sie, wäre das Massaker nicht passiert, einfach in der Schule sitzen und für ihren Abschluss lernen. Emma ist im Jahr des Amoklaufs an der Columbine High School in Colorado auf die Welt gekommen: "Ich kenne keine Welt ohne Massenschießereien an Schulen."

"Marsch für unsere Leben"

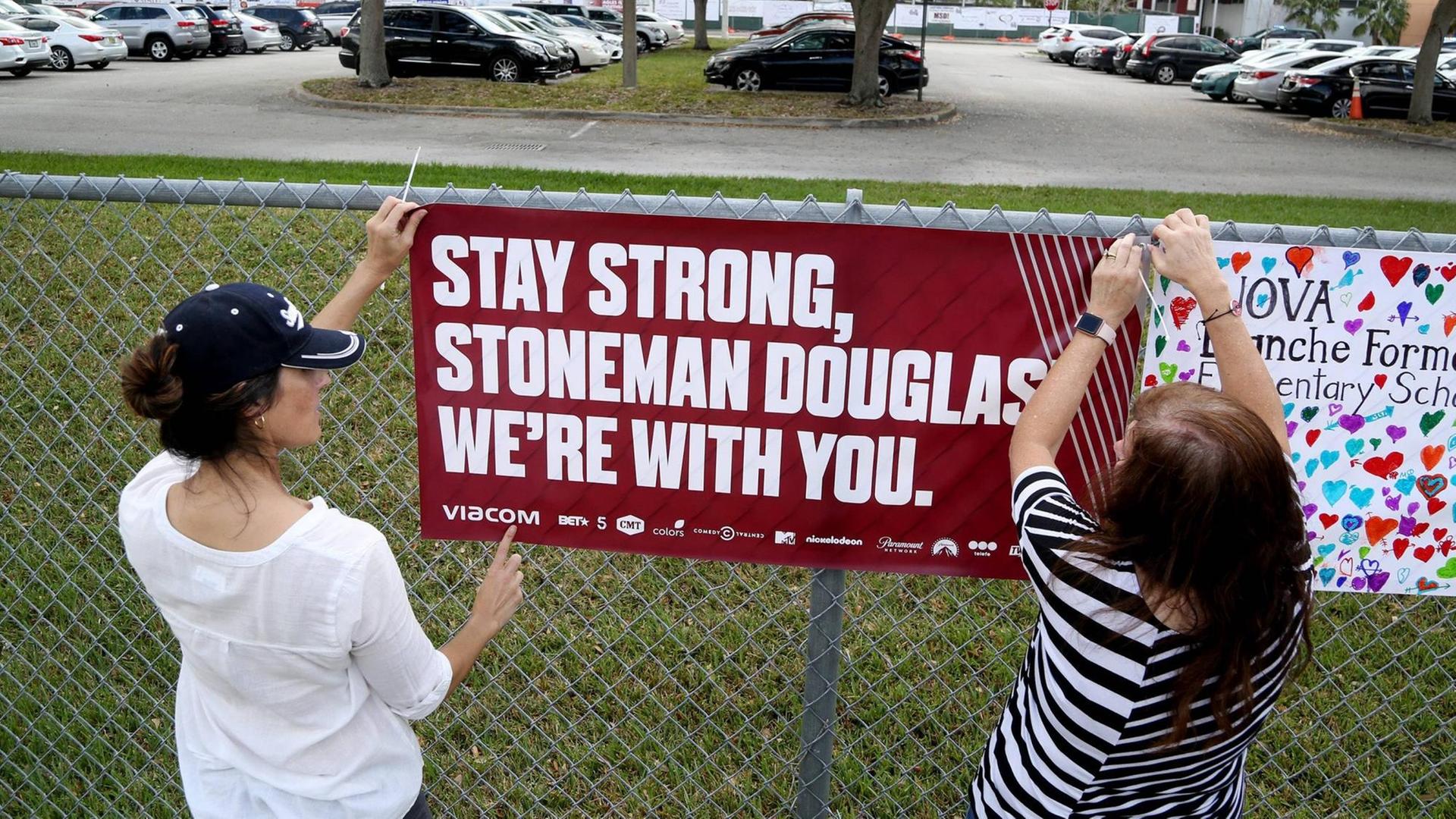

Doch nach dem Amoklauf in Parkland ist etwas anders: die Reaktion der Schüler. Sie schreien ihre Wut und Fassungslosigkeit in Mikrofone, demonstrieren mit handgemalten Schildern und planen eine Großdemo in Washington unter dem Motto "Marsch für unsere Leben". Die Schüler bekommen dafür prominente Unterstützung von Schauspieler George Clooney und Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey. Beide wollen jeweils eine halbe Million US-Dollar spenden für die Demo. Das ist der beste Beweis: die wütenden Appelle der Schüler verhallen nicht ungehört. Ob in Floridas Hauptstadt Tallahassee oder in der US-Hauptstadt Washington DC: die Schüler der Stoneman Douglas High School reden mit Politikern, nehmen sich ihre Tatenlosigkeit der vergangenen Jahre vor:

"Wenn alles, was die Regierung und unser Präsident tun, ist, Gebete und Gedanken zu schicken. Dann ist es an uns, den Opfern, den Wandel anzuschieben, den wir brauchen."

Und es ist längst nicht mehr nur Emma und eine kleine Gruppe anderer Schüler. Es sind viele Schüler aus Parkland, die ihre Stimme erheben. Inzwischen solidarisieren sich viele in den USA mit ihnen, demonstrieren, legen sich aus Protest auf die Straße. Sie haben eine Stimme und das rufen sie auch in die Welt hinaus:

"We have a voice."

Druck auf die Unternehmen

Die Schüler gehen selbstbewusst mit den Medien um. Über Twitter machen sie Druck, dass Unternehmen ihre Verbindungen zur mächtigen Waffenlobby NRA kappen. So wie David Hogg, der Chef der Schülerzeitung. Er schreibt auf Twitter beispielsweise:

"Hey FedEx – warum unterstützt ihr die NRA?"

Ein paar Stunden später: "Moment, unterstützt FedEx immer noch die NRA? Lasst uns das heute Abend regeln."

Dahinter der Hashtag NRABoykott. Mehrere Unternehmen haben angekündigt, ihre Unterstützung für die Waffenlobby NRA zu beenden. Der Druck ihrer Kunden ist nach dem Massaker in Parkland groß: Autoverleiher, Hotelketten, Fluggesellschaften wollen keine Bonusprogramme für NRA-Mitglieder mehr anbieten. David Hogg bedankt sich bei den Firmen über Twitter und er gibt Interviews, die nachdenklich stimmen:

"Wir müssen uns dieses Themas annehmen. Das ist die 18. Schießerei an einer Schule in diesem Jahr, und es ist erst Februar. Das zeigt, wie weit wir es als Land gebracht haben und wie tief das Loch ist aus dem wir wieder rauskrabbeln müssen."

Schwierige Zeiten für die Angehörigen

Sie haben überlebt. Sie machen weiter. David Wheeler kennt das Gefühl seit fünf Jahren. Seit dem Tod seines Sohnes in der Sandy Hook Elementary School. Ben war sechs Jahre alt, als er getötet wurde:

"Über diesen Verlust kommst Du nicht hinweg. Diese Trauer…wir haben oft gesagt, man kommt nicht drumherum. Man muss hindurchkommen. Heute 5 Jahre später sage ich: es ist nichts, durch das man hindurchkommt. Es ist etwas, was man tragen muss für den Rest seines Lebens. Und man muss lernen, es zu tragen und so damit umgehen, wie es für einen richtig ist."

In den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Massaker an der Grundschule in Newtown/Conneticut lernt auch Father Bob die Menschen in seiner Gemeinde, in seiner Stadt neu kennen. Er ist Pastor in der St. Rose of Lima Gemeinde. Er war einer der Ersten vor Ort, der den Eltern, Schülern und Lehrern beistand. In seiner Kirche waren viele der Opfer aufgebahrt. Er hat viele von ihnen beerdigt. Der katholische Priester war überrascht darüber, was er nach dem Amoklauf gelernt hat:

"Ich war erstaunt, wie viele Leute in unserer Gemeinde nach der Tat gesagt haben, daß sie Waffen Zuhause haben. Ich bin in den Supermarkt gegangen und da war dieser Glastresen mit Waffen, im Sportladen, die ganze Ecke mit Waffen – das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Ich konnte es kaum glauben. In unseren Babysitterkursen sagen wir jetzt immer, daß die Familien gefragt werden sollen: Gibt es Waffen im Haus? Sind sie verschlossen? Sind sie geladen? Wer hat Zugang dazu? Es ist eine neue Welt. Aber es ist Akzeptanz. Keine Veränderung."

Selbstverständlichkeit für viele Amerikaner

Nach dem Amoklauf wurde die Newtown Action Alliance ins Leben gerufen. Die Organisatoren wollen, daß sich etwas an den Waffengesetzen ändert. Po Murray ist aufgewachsen mit vielen Freunden und Verwandten, die jagen gegangen sind. Als sie ihren Mann kennenlernte, hatte der ein Jagdgewehr. Nichts Besonderes in den USA – schließlich ist das Recht Waffen zu besitzen in der Verfassung verankert. Eine Selbstverständlichkeit für viele Amerikaner. Der Amokläufer von Sandy Hook war ein Nachbar von Po Murray. Sie kannte die Lehrer an der Grundschule. Der Amoklauf war für sie ein Weckruf. Ein Handlungsaufruf. Sie ist jetzt Vorsitzende der Newtown Action Alliance:

"Wir brauchen universelle Background-Checks. Keine Waffe sollte ohne diese Checks verkauft werden. Wir müssen sicherstellen, daß Kriegswaffen nicht für Zivilisten zugänglich sind. Wir brauchen ein System vergleichbar mit der Führerscheinprüfung mit Unterricht, Zulassung, Registrierung. Das sind ein paar einfache Prinzipien, um eine sichere Gesellschaft zu schaffen."

Barbara und Andy Parker gehören seit zweieinhalb Jahren zu den lautstarken Vorkämpfern für eine Änderung des Waffenrechts. Ihre Tochter Alison war 24, am Anfang ihrer Karriere als Reporterin, als sie und ihr Kameramann bei einem Interview live im Fernsehen erschossen wurden. Mit Alisons Tod haben die Parkers den Kampf für andere Waffengesetze aufgenommen. Dabei waren Waffen waren lange auch nichts Ungewöhnliches in ihrem Leben. Barbara und Andy Parker kommen ursprünglich aus Texas. Waffen gehören hier zum Alltag, erzählt Barbara:

"Wir sind mit Waffen aufgewachsen. Als ich 15 war, war ich in einem Sommercamp und habe eine Scharfschützenmedaille von der Waffenorganisation NRA bekommen und ich war sehr stolz darauf. Aber es ist nicht mehr die gleiche Organisation wie damals vor 50 Jahren. Heute ist es nur noch eine Waffenlobby. Sie wollen Waffen verkaufen, egal an wen und egal, was die Kollateralschäden sind. Unsere Kinder sind zum Kollateralschaden für die Waffenlobby geworden."

Gesetz auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen

Das Recht auf Waffenbesitz, das in der Verfassung verankert ist, wollen auch die Parkers nicht abschaffen. Sie wollen aber, dass das Gesetz auf den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht wird:

"Der Verfassungszusatz wurde im 17. Jahrhundert geschrieben. Damals hatten die Leute Flinten, die an einem Ort gelagert wurden, so daß die Leute sie holen konnten, wenn sie angegriffen wurden. Ich möchte, daß das Gesetz überarbeitet oder aber neu interpretiert wird, damit die Leute nicht meinen: das Gesetz gebe ihnen einen Blankoscheck, der es möglich macht, daß jemand 47 Waffen kaufen kann und keine Alarmglocken schrillen so wie bei dem Schützen von Las Vegas."

Nach dem Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School hat Barack Obama versucht, das Waffenrecht in den USA zu ändern. Ihm fehlten die Mehrheiten dafür. Es war eine der größten Niederlagen für den damaligen US-Präsidenten. Immer wieder gibt es Amokläufe in den USA, die Zahlen der Opfer steigen. Ein Nachtclub in Orlando, ein Countrykonzert in Las Vegas, ein Gottesdienst in Charleston oder Sutherland Springs. Eine Änderung des Waffenrechts ist derzeit nicht in Sicht, das weiß auch Po Murray:

"Wir wissen, daß sich bei der derzeitigen Stimmung im Kongreß nichts ändern wird. Aber wir wollen unsere Vorschläge parat haben, wenn sich die Mehrheiten ändern und die richtigen Leute im Kongreß sind, um die Gesetze so zu ändern, so daß die Menschen in unserem Land sicherer sind."

Dass die Schüler aus Parkland, 16, 17, 18 Jahre alt, selbst ihre Stimme erheben gegen Waffen, gegen die Untätigkeit von Politikern und die Politik der Waffenlobby NRA hat die Debatte neu entfacht. Und die Schüler lassen sich nicht den Mund verbieten. So hat Cameron Kasky den republikanischen Senator Marco Rubio aus Florida bei einer Diskussionsveranstaltung von CNN in die Mangel genommen unter dem tosenden Beifall einer ganzen Halle in Parkland:

"Senator Rubio können sie mir hier und jetzt versprechen, daß sie kein Geld mehr von der NRA annehmen?"

Frischer Wind in der Waffendebatte

Und er lässt nicht locker, hakt nach, als Rubio sich in Politikersprech flüchtet und ausweicht. Das ist für viele Antwort genug. Über den frischen Wind in der Waffendebatte freut sich auch Nicole Hockley. Ihr Sohn Dylan war sechs Jahre alt, als er beim Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule getötet wurde. Seitdem kämpft sie für eine Änderung der Waffengesetze:

"Ich bemerke, dass etwas anders ist bei diesem Protest. Es ist etwas anderes, ob Erwachsene für ihre Kinder argumentieren oder die Kinder für sich selbst sprechen. Das jetzt sind artikulierte Teenager, die über ihre Erfahrungen sprechen und fordern, daß die Erwachsenen zuhören. Die Politiker sollten einfach mal den Mund halten und diesen Kindern zuhören, denn das kann so nicht weitergehen, daß wir Kinder sterben lassen und daß sie Angst haben in ihren Schulen."

Nicole Hockley spürt als Hinterbliebene, als Mutter, als Aktivistin, was an dem Protest der jungen Leute aus Parkland anders ist:

"Ich habe einige getroffen und ihre Energie hat mich befeuert. Ich kämpfe diesen Kampf seit fünf Jahren und sie sind am Anfang eines langen Wegs. Sie haben Werkzeuge mit den Sozialen Medien, die ich nicht so hatte. Sie organisieren und mobilisieren unglaublich schnell Menschen. Sie sprechen für sich selbst, sind authentisch und das hat Wirkung."

Die ersten Versprechen von Donald Trump haben viele noch Hoffnung gemacht, daß sich nun etwas ändert:

"Wir machen was in Sachen background checks, die werden viel schärfer. Wir werden das Thema psychische Probleme angehen. Wir werden nicht nur reden wie in der Vergangenheit. Es ist schon zu viel passiert. Wir werden das ändern."

Inzwischen sind die Vorschläge von Trump zusammengeschrumpft. Er hat nach einem Treffen mit Vertretern der NRA getwittert:

"Gutes, großartiges Treffen mit der NRA im Oval Office heute Abend."

Das Verhalten der Politiker hat Ryan Deitsch, der das Massaker an der Stoneman Douglas High School überlebt hat, schon nach wenigen Tagen desillusioniert. Aber er verspricht: Zum Schweigen bringt sie niemand: "Nach der Schießerei habe ich so viel von Politikern gehört, sie getroffen. Ich bin unglaublich frustriert. Wir können und werden nicht aufhören."

Potenzial zum wichtigen Thema im Wahlkampf

Dieses Jahr hat die Waffendebatte das Potenzial ein wichtiges Thema im Kongress-Wahlkampf zu werden. Einige Unternehmen wollen aber nicht mehr auf die Politik warten. Sie ziehen auf eigene Faust Änderungen durch. Die Sportladen-Kette Dicks Sporting Goods war das erste Unternehmen, das ankündigte, keine Sturmgewehre mehr verkaufen zu wollen. Sie wollen außerdem künftig keine Schusswaffen an jemanden unter 21 verkaufen, auch wenn die Gesetze es erlauben. Supermarkt-Riese Walmart hat nachgezogen. Für Fred Guttenberg, dessen Tochter Jamie bei dem Amoklauf an der Stoneman Douglas High School getötet wurde, ist das eine gute Nachricht:

"Ich bin so stolz und froh, diese Nachricht zu hören. Das ist für mich Amerika. Menschen, die im Angesicht einer Krise etwas unternehmen."

Der Kampf für eine Reform der Waffengesetze ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Entmutigen lassen sich die Barbara und Andy Parker davon aber nicht. Sie demonstrieren, geben Interviews, reden mit Politikern – es ist der Kampf ihres neuen Lebens. Das Vermächtnis ihrer Tochter Alison:

"Sowas ändert sich nicht über Nacht, so gern wir das auch sehen würden. Wir haben das mit Sandy Hook, Las Vegas und Columbine erlebt… wenn 20 Sechs- und Siebenjährige ermordet werden können und sich nichts ändert, dann passiert das nicht ganz plötzlich. Aber das war mit den Gesetzen zu Sicherheitsgurten, Zigaretten oder der Bürgerrechtsbewegung auch so. Das braucht Zeit, womöglich mehrere Generationen."

Und ein Amoklauf verlässt Opfer, Hinterbliebene, eine Stadt nie so ganz. Auch wenn manche sich das womöglich wünschen würden. David Wheeler weiß, daß es in Sandy Hook fünf Jahre nach dem Amoklauf eine Sehnsucht nach Alltag gibt:

"Ich weiß, daß es Leute in der Stadt gibt, die entschlossen zurück zur Normalität wollen. Ich verstehe das. Die wollen ihr angenehmes Leben von vorher zurück. Die wollen nicht diesen Schatten über der Stadt. Aber das ist ein Luxus, den ich niemals haben werde."

Amoklauf wird Menschen noch Jahre beschäftigen

Überall in der Stadt erinnern Plakate, Aufkleber, Gedenktafeln daran, dass 20 Erstklässler und sechs Lehrerinnen in der Grundschule in Sandy Hook getötet wurden. Und der Amoklauf wird die Menschen noch Jahre beschäftigen, ist sich Jennifer Barahona sicher. Sie arbeitet für die Newtown Foundation. Eine Organisation, die Gelder verwaltet, die anfangs gespendet wurden. Sie versuchen die Menschen aufzufangen, ihnen Therapien und Seminare anzubieten:

"Ich kann mir vorstellen, daß ich mich ziemlich schwer tun würde, wenn ich den Tag in der Schule als Kind erlebt habe und dann mit Anfang 30 mein Kind in einen Schulbus zu setzen. Oder wenn die Kinder, die Geschwister verloren haben, selbst Eltern werden und auf einmal verstehen, welche Trauer ihre Eltern empfunden haben müssen. Es ist etwas ganz anderes, wenn man selbst Eltern wird."

Die Hilfsanfragen kommen in Wellen. Manchmal erst nach Jahren, gestehen sich viele ein, daß sie Hilfe brauchen. Jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigene Zeit:

"Unsere Erfahrung kann für andere Gemeinden hilfreich sei. Nach zwei Jahren hatten wir eine große Nachfrage. Als ich den Job hier übernommen habe, wollte ich wissen, was die Erfahrungen anderer sind und es war schwer, da keine Richtschnur zu haben. Wir erzählen jetzt anderen Gemeinden von unseren Erfahrungen. Ich war gerade in Orlando und habe denen gesagt: es ist erst ein Jahr her, das ist noch lange nicht vorbei. Bei uns in Newtown war das Bedürfnis nach zwei Jahren am größten."

Überlebende und Hinterbliebene von Amokläufen helfen sich untereinander. Sie stehen sich bei. Heather Martin hat es sich mit anderen Überlebenden der Schießerei an der Columbine High School vor 19 Jahren zur Aufgabe gemacht, da zu sein, wenn die Kameras abgezogen sind. Denn es gibt dieses Band, was sie alle verbindet – von Columbine bis Parkland:

"Man kann es nicht erklären. Es gibt diesen Faden, diese Verbindung zwischen uns. Das ist so tief. Da muss man gar nicht viel sagen, erklären – die anderen verstehen einen auch so. Es gibt dieses tiefe Verständnis unter uns."

Ein Walkout an 3.000 Schulen

Verlassen wird sie alle der Amoklauf an ihrer Schule, in ihrer Kirche, auf ihrem Konzert so oder so ein Leben lang nicht. Letzte Woche haben an 3.000 Schulen zwischen Hawaii und New Hampshire Schüler ihre Klassenräume verlassen. Ein Walkout. Punkt 10 Uhr haben sie 17 Minuten lang der 17 Opfer von Parkland gedacht. An einigen Schulen wurden auch an die Opfer anderer Amokläufe erinnert:

Einige haben Luftballons steigen lassen, bei vielen gab es Diskussionsveranstaltungen. David Hogg von der Stoneman Douglas Highschool erinnert alle daran, was sie schon bewegt haben:

"Wir hätten nie gedacht, daß sich irgendwas ändern würde. Nach Sandy Hook nicht, nach Pulse in Orlando oder nach Las Vegas. Aber jetzt wird gehandelt – und das in einem der republikanischsten Bundesstaaten."

Aber den meisten reicht noch lange nicht, was bis jetzt passiert ist. Jessica erinnert die Politiker daran, daß die Schüler bald direkt vor ihrer Tür sein werden – zu Tausenden aus dem ganzen Land:

"Es ist schwer, sich über die Reaktionen in Washington nicht aufzuregen. Aber, wir werden bald da sein."

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für den "March for our lives" am kommenden Samstag. Mehr als eine halbe Million Teilnehmer werden erwartet. Viele von ihnen Schüler. Schüler, die sich in ihren Schulen nicht mehr sicher fühlen. Schüler, die die Politiker und ihr ganzes Land aufrütteln wollen. Damit sie hinzuschauen und endlich etwas zu tun. Sie haben eine Verabredung: 24. März, Washington DC und in vielen anderen Städten im ganzen Land.