Demonstranten ziehen durch die Innenstädte amerikanischer Metropolen. Vereinzelt fliegen Molotowcocktails, Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein, Fernsehkommentatoren rufen den Bürgerkrieg aus.

Die Woche der Proteste kam nach einer Woche der Gewalt: In Minnesota und Louisiana töteten weiße Polizisten zwei Afroamerikaner. Kurz darauf erschoss ein einzelner schwarzer Heckenschütze fünf Polizisten bei einer friedlichen Kundgebung in Dallas, Texas.

Rund 60 Jahre nach Beginn der Bürgerrechtsbewegung reißt die Rassenfrage erneut eine Kluft durch Amerika. Seit Jahren drängen immer mehr Bilder und Berichte von anschwellender Polizeigewalt gegen Afroamerikaner an die Öffentlichkeit.

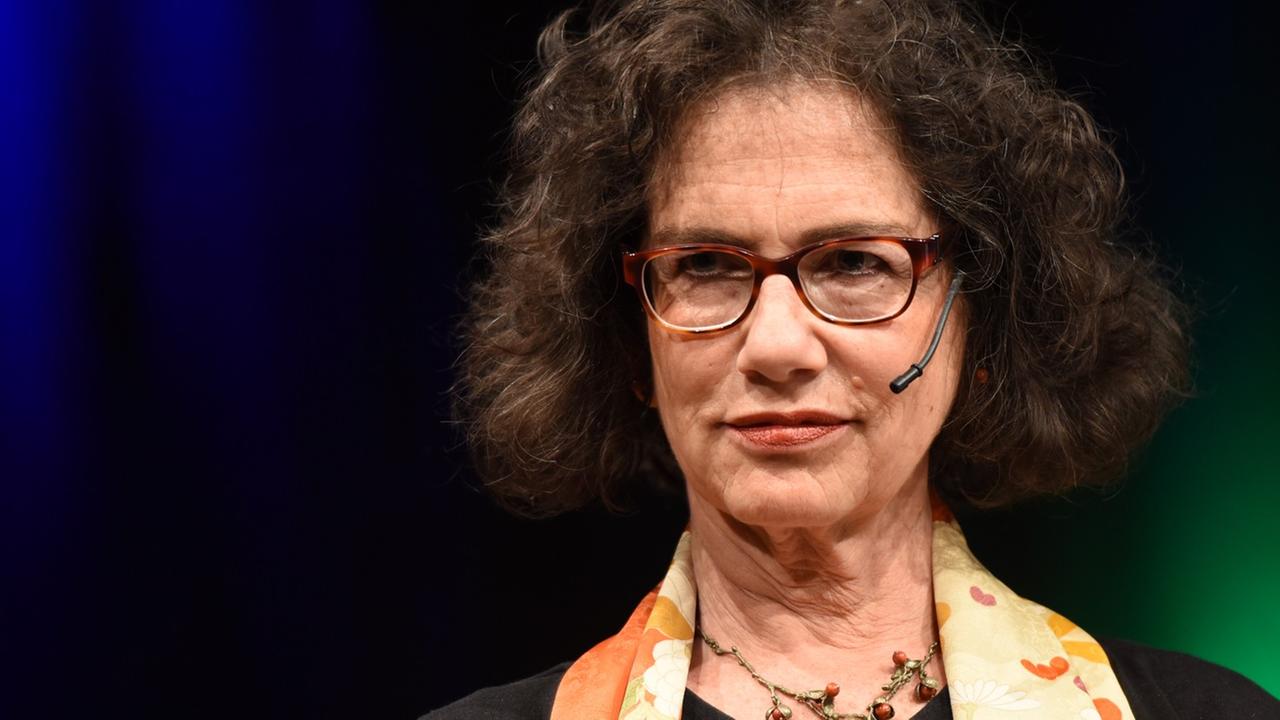

Die jüngsten Ereignisse zeigten einmal mehr, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen der schwarzen Bevölkerung und der Polizei in den USA sei, sagt Andra Gillespie, Politikwissenschaftlerin am Zentrum für afroamerikanische Studien an der Emory-Universität in Atlanta. Zugleich jedoch verschafften sie dem Thema Rasse und Rassismus neue Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit, die die Demonstranten nutzen wollen. Sie seien am richtigen Ort zur richtigen Zeit, sagte Alicia Garza, Mitbegründerin der Graswurzelbewegung "Black Lives Matter", schwarze Leben zählen.

Zur festen politischen Größe geworden

Die Bewegung entstand 2013, als der Nachbarschaftswächter George Zimmerman, der im Jahr zuvor den unbewaffneten schwarzen Teenager Trayvon Martin erschossen hatte, von einer Jury freigesprochen wurde.

Mittlerweile ist Black Lives Matter zur festen politischen Kraft geworden – in sozialen Netzwerken und auf Amerikas Straßen. Und sogar im Weißen Haus wurden die Aktivisten empfangen. Doch das Massaker von Dallas habe die Lage für Black Lives Matter komplizierter gemacht, sagt Gillespie. Die Bewegung sei unter Rechtfertigungsdruck geraten - obwohl der Schütze ganz offensichtlich allein handelte.

Das hielt einige Politiker und Meinungsmacher allerdings nicht davon ab, ihrer Abneigung gegen die Aktivisten lautstark Luft zu machen. So erklärt Rudolph Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York: Der Satz "Schwarze Leben zählen" sei im Kern rassistisch, sagte Giuliani. Der ultrakonservative Radiomoderator Rush Limbaugh sekundierte, Black Lives Matter sei eine Terrorgruppe.

Andere Fronten verlaufen subtiler, teilweise quer durch die schwarze Gemeinschaft selbst. Zum Beispiel zwischen ehemaligen Kämpfern der Bürgerrechtsbewegung und den überwiegend jungen Aktivisten von Black Lives Matter. Einige dieser Kids seien unliebsame Quälgeister, sagte Andrew Young, Weggefährte von Martin Luther King und ehemaliger Bürgermeister von Atlanta. Außerdem hätten sie keine klare Botschaft.

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheit als Problem

Der direkte Vergleich zwischen der Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahre und Black Lives Matter sei schief, findet Andra Gillespie. Die Bürgerrechtsbewegung sei fest verwurzelt in den traditionell schwarzen Universitäten und den schwarzen Kirchen gewesen, sagt Gillespie. Black Lives Matter sei viel dagegen weniger strukturiert, weniger hierarchisch und deutlich säkularer. Auch arbeitete die Bürgerrechtsbewegung auf konkrete Gesetzesänderungen hin - das Bürgerrechtsgesetz von 1964 und das Wahlrechtsgesetz ein Jahr später.

Die Anhänger von Black Lives Matter hätten indes mit Problemen zu kämpfen, die die Bürgerrechtsbewegung nicht habe lösen können, sagt Gillespie. Allen voran: soziale und wirtschaftliche Ungleichheit. Die Armutsrate bei schwarzen Amerikanern liegt mit 26 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt von 14 Prozent. Und auch die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen ist doppelt so hoch wie unter Weißen.

Allerdings: Es gibt auch einige positive Entwicklungen und Modelle – in den Städten mehr als in den Vorstädten und auf dem Land. So hätten zahlreiche Metropolen Polizeireformen umgesetzt, sagt Gillespie – von Hintergrundchecks für Polizisten über Deeskalationstraining bis zur Einführung von Körperkameras. In den Vorstädten und der Provinz tut sich dagegen wenig. Dort sind die Budgets häufig zu knapp für Reformen; dort kommt es auch zu den meisten Fällen von Polizeigewalt.

Ausnahmestadt Atlanta

Eine der Metropolen, die als Vorbild für pragmatische Rassenintegration gilt, ist Atlanta, Geburtsort von Martin Luther King und eine Stadt mit klingendem Spitznamen: Black Mekka. Hier machen Afroamerikaner 54 Prozent der Bevölkerung aus; der Landesdurchschnitt liegt bei 13 Prozent. Atlanta hat eine robuste schwarze Mittelklasse, einen schwarzen Bürgermeister und einen schwarzen Polizeichef.

Und vor allem: eine boomende Wirtschaft. Atlanta sei ein guter Geschäftsstandort, sagt Andrew Young. Ob Porsche oder Mercedes, der Expressdienstleister UPS, die Baumarktkette Home Depot oder Delta Airlines: Atlanta ist ein Magnet für potente Unternehmen aus aller Welt. Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen - auch für junge Schwarze. Zu viel soziale Unruhe, wer auch immer sie schüre, würde diese Entwicklung nur unnötig stören, mahnt Young.

Doch die warnenden Worte des früheren Bürgerrechtskämpfers, das Erreichte nicht zu gefährden, fallen bei den hungrigen Aktivisten von Black Lives Matter auf taube Ohren. Die Bewegung hat Zulauf wie nie zuvor – und für die kommende Woche hat sie neue Proteste angekündigt.