Llanos del Caudillo ist umgeben von Ackerflächen und Weinreben. Die höchstens zweigeschossigen Häuser sind weiß gestrichen. Doch das malerische 700-Seelen-Dorf trägt den alten Diktator Francisco Franco im Ortsnamen. Denn "El Caudillo" war Franco, etwa so wie Hitler "der Führer". Jacinto lebt hier seit 1970:

"Das Dorf hat nun mal Franco gebaut, 1956, während seines Regimes. Darum heißt es Llanos del Caudillo. Andere von Franco gegründete Dörfer änderten ihren Namen, aber hier stimmten die Leute gegen eine Änderung. Mir persönlich ist das egal, ob das Llanos del Caudillo heißt oder nicht."

Viele Bewohner zeigen Dankbarkeit gegenüber dem Regime. Die Diktatur wollte mit 300 solcher Kolonien brachliegendes Land bewirtschaften und versprach Haus und Land für jene, die in die neuen Dörfer zogen. Über Llanos del Caudillo und Franco haben die beiden in Berlin lebenden Filmemacher Lucía Palacios und Dietmar Post einen Film gedreht. Dietmar Post warnt vor Pauschalurteilen:

"Die Beurteilung dessen, wer eigentlich dieser Franco war, fällt den Spaniern immer noch schwer. ‚Müssen wir dem dankbar sein? Müssen wir ihn verteufeln? Aber zu sagen, das wäre ein Dorf von Faschisten, da liegt man völlig daneben."

Dokumentarfilm über Llanos del Caudillo

Am Abend soll der Film im Bürgerhaus laufen. Während die Techniker noch mit dem richtigen Ton kämpfen, kommt Santiago Sánchez, der Bürgermeister, mit eine Mappe voller Unterlagen in den Saal. Er kämpft seit mehr als zehn Jahren für eine andere Erinnerung an die Franco-Zeit:

"Das ist die Buchhaltung über die Weizenernte von 1961. Hier mit den Spalten der Abzüge: 51 Prozent als Rückzahlungen für Haus und Land , hier die Kosten für das Dreschen, Transport und Saatgut. Und hier steht, was der Bauer behielt. Von einem Ertrag von 13.457 Pesetas bekam der Bauer 4.706."

Also weniger als ein Drittel seiner Arbeit. Die Unterlagen fand der Bürgermeister zufällig im Hühnerstall des alten Landhauses, in dem die Verwalter der Kolonie lebten. Die Papiere belegen eine harte Zeit: Bestraft wurde, wer das Dorf ohne Erlaubnis verließ oder nach der Ernte noch Reste des Weizens von den Feldern aufsammelte. 51 Prozent ihrer Ernte mussten die Bauern als Zahlung für Haus und Feld abführen. Aber nicht einmal das wurde korrekt verbucht.

"In diesen Heften ist aufgeführt, wer die Bauern waren, woher sie kamen, welches Land sie bekommen hatten, wer zur Familie gehörte. Und hier müsste stehen, was sie einzahlten für Haus und Land: Doch da steht nichts, die Seiten sind leer."

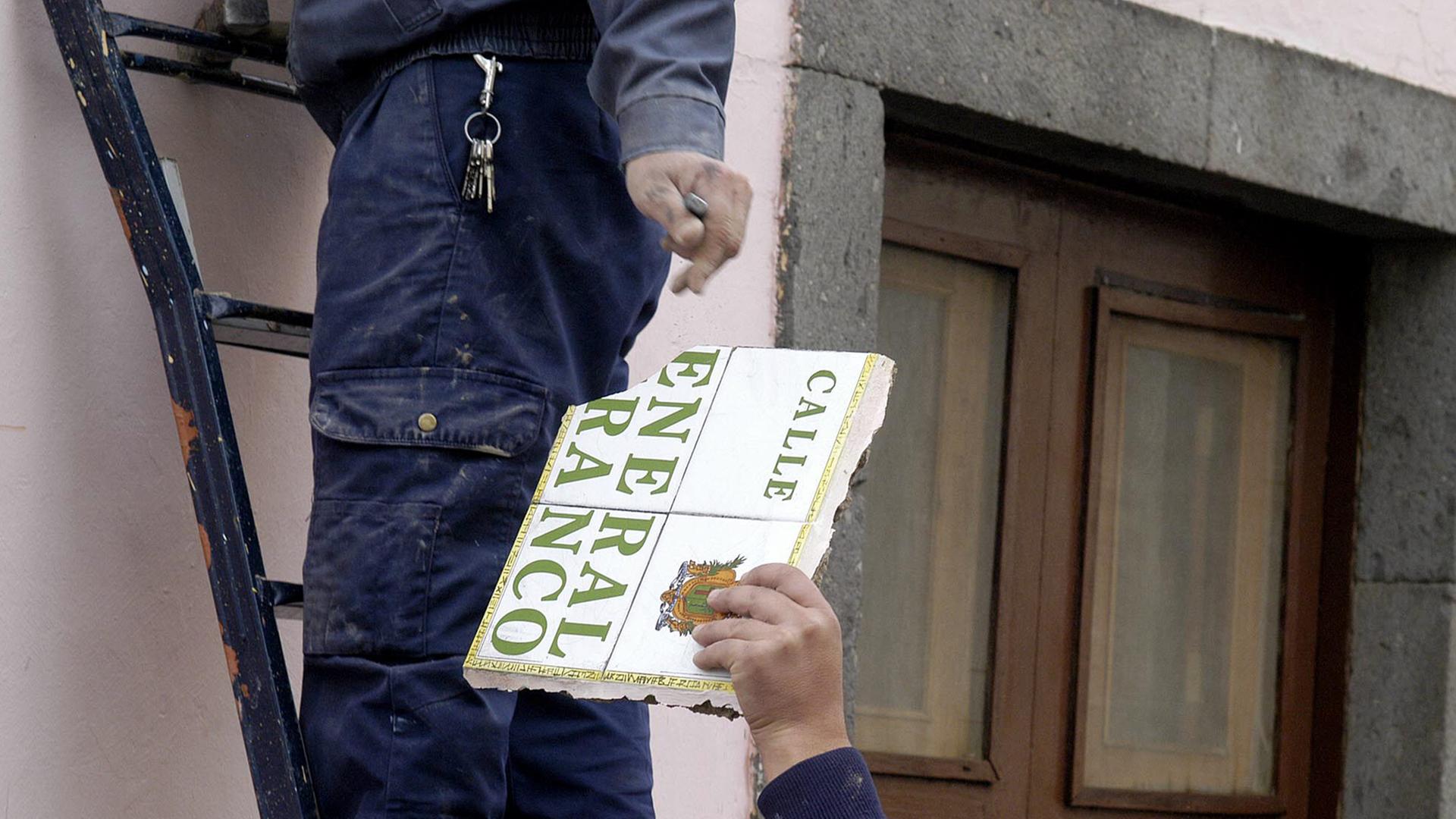

Erst 2003, Spanien war längst eine Demokratie, wurden die Nachfahren der Siedler als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Doch der Dokumentarfilm wechselt immer wieder vom Dorf in La Mancha zu Franco und in die große Politik. Das verwirrt so manchen. Am Ende wollen nur wenige wahrhaben, dass sie wie Leibeigene für das Regime gearbeitet haben.

Der Diktator sei wie Hitler gewesen, sagt ein Rentner auf der Straße. Aber eine Frau fällt ihm ins Wort: "Hat Dich Franco an einen schlechten Ort gebracht, als Du hierher kamst?", fragt sie. Man könne es in 30 Jahren ja noch mal mit einer Namensänderung versuchen, sagt der Mann daraufhin resigniert. Bis dahin werde sich kaum etwas ändern.