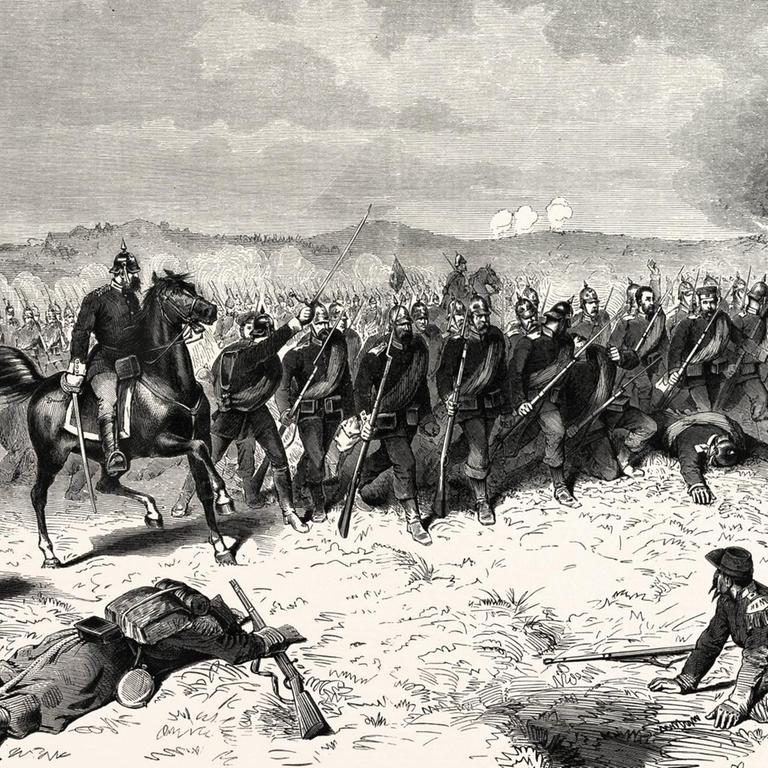

"Das Bombardement begann gegen 8 Uhr. Es war ein höllischer Hagel von Granaten, welche wie Schlangen die Lüfte durchzischten. Um 11 Uhr erschallten plötzlich Feuerrufe: Es brennt in der Neukirche! Ein wenig später schrien sie: Feuer in der Münstergasse; eine halbe Stunde darauf: Feuer in der Meisengasse! Die ganze Nacht ertönte dieser entsetzliche Nothschrei und ein ungeheuerer rother Widerschein beleuchtete schauerlich die ganze Stadt."

So schilderte der Journalist Gustav Fischbach die Schrecken des 24. August 1870 in Straßburg, als deutsche Truppen die Stadt beschossen, um den Kommandanten der Militärfestung zur Kapitulation zu zwingen.

"Wie viele Schätze ein Raub der Flammen! Das Gemäldemuseum, die Stadtbibliothek! Ein beklagenswerther, unersetzlicher Verlust für die ganze Welt! Mehrere tausend Manuscripte, Urkunden und Inkunabeln."

Zu Asche zerfallen war auch eines der kostbarsten Bücher des Mittelalters, der "Hortus Deliciarum" der Herrad, Äbtissin des Klosters Hohenburg im Elsass, aus dem 12. Jahrhundert. Einen halben Meter hoch, bestehend aus etwa dreihundertfünfzig Pergamentblättern, enthielt es rund einhundertfünfzig farbige Miniaturen und weit über tausend Texte in der Gelehrtensprache Latein: Auszüge aus Werken antiker Philosophie und christlicher Theologie, gereimte Versdichtungen, manche mit Musiknotation, Tabellen und Listen.

Wissen zu einem christlichen Gesamtbild formen

"Wie ein Bienchen habe ich aus den Blüten verschiedener heiliger und philosophischer Schriften dieses Buch, ‚Garten der Wonnen‘ genannt, zusammengetragen, mit der Eingebung Gottes und zur Ehre Christi und der Kirche, und zu einer honigfließenden Wabe gefügt."

… heißt es im Prolog. Tatsächlich haben wohl etliche Nonnen unter Herrads Leitung an dem Buch gearbeitet. Der "Hortus Deliciarum" gehörte zu einer verbreiteten Gattung, die spätere Forscher als Enzyklopädie bezeichneten. Im Mittelalter war dieser Begriff nicht gebräuchlich, und die Werke unterschieden sich sehr von modernen Lexika. Sie sollten Wissen nicht nur verfügbar machen, sondern es auch zu einem christlichen Gesamtbild formen. Die Ordnung der Welt zu studieren, war ein Weg der Gotteserkenntnis.

"Verschmähet, verschmähet die Welt!"

… beschwor Herrad ihre Nonnen. Hohenburg war ein reiches und als Wallfahrtsort berühmtes Kloster, protegiert von Kaiser Friedrich Barbarossa. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts hatten die Frauen hier als weltliche Kanonissen, ohne Ordensgelübde, gelebt. Doch unter Herrads Amtsvorgängerin hatten sie sich einer klösterlichen Reformbewegung angeschlossen und die Regeln des Augustinerordens angenommen, in dem Bildung einen hohen Wert besaß. Der "Hortus Deliciarum" war nicht zur Vervielfältigung und Verbreitung gedacht, sondern nur für den Gebrauch in Hohenburg. Das Buch konnte im Unterricht der Novizinnen genutzt werden; aber auch zum privaten Studium, zum gemeinsamen Singen und zum Vorlesen während der Mahlzeiten.

Veränderung eines überkommenen Bildungsprogramms

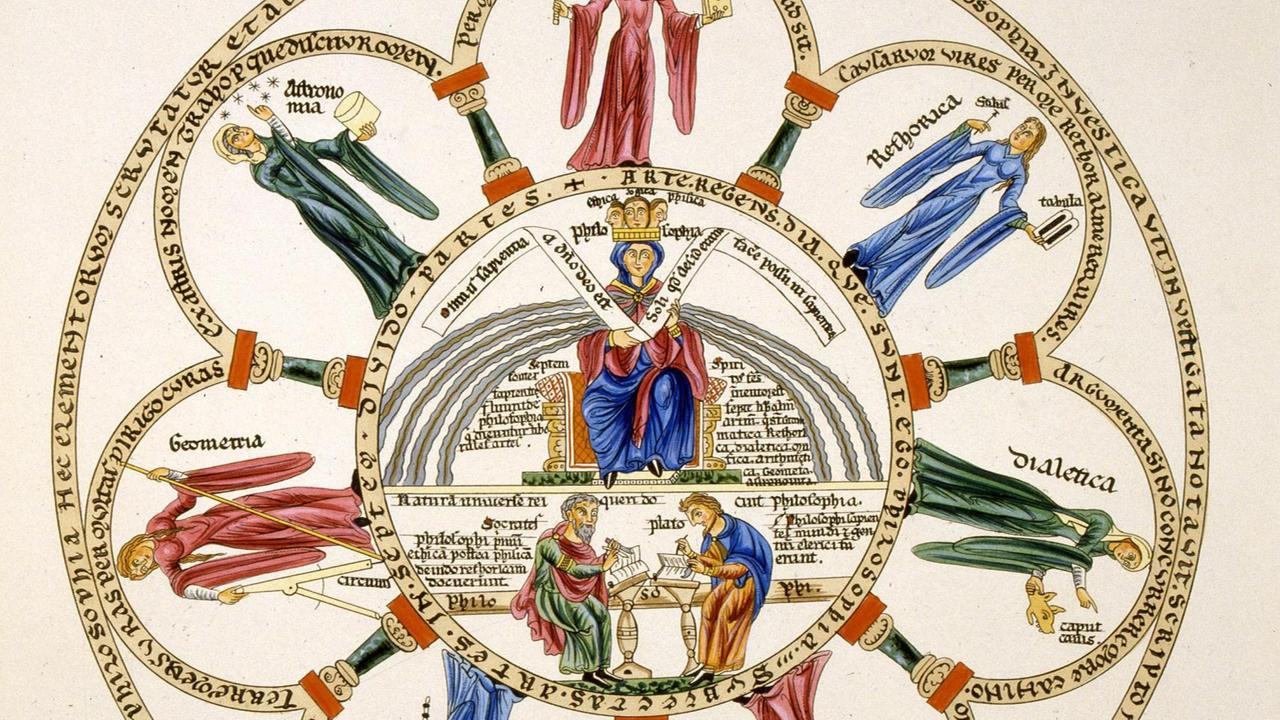

Zitat "Sieben Quellen entspringen der Philosophie, sie werden die freien Künste genannt. Der Heilige Geist ist der Erfinder der freien Künste, und diese sind Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie."

… steht neben einer allegorischen Darstellung der Philosophie, aus deren Brust sieben Wasserläufe fließen. Bilder und Texte sind eng verwoben, das erleichtert das Einprägen und regt das Verständnis an. Herrad war auf der Höhe der theologischen Debatten ihrer Zeit: Selbstbewusst veränderte die gelehrte Äbtissin ein überkommenes Bildungsprogramm so, wie sie es für die geistlichen Ziele ihres Klosters und das Seelenheil ihrer Nonnen förderlich fand.

Zitat "Deshalb sollt ihr in diesem Buch eifrig nach Nahrung suchen und euren ermatteten Geist mit seinem honigsüßen Tau erfrischen, damit ihr, erfüllt vom Liebreiz des himmlischen Bräutigams und gesättigt von geistigen Wonnen, das Vergängliche sicher durcheilet und die ewige Seligkeit besitzet."

Glücklicherweise waren im 19. Jahrhundert Teile der Texte und viele Miniaturen kopiert worden. So konnten Wissenschaftler in den 1970er-Jahren den "Hortus Deliciarum" zum größten Teil rekonstruieren. Er ist ein Beweis dafür, welches hohe intellektuelle Niveau in den Frauenklöstern des Mittelalters möglich war.