Die Piet Hein Rhapsodie von Peter van Anrooy aus dem Jahr 1900 erzählt von den Abenteuern des niederländischen Seefahrers Piet Hein. Auch in zahlreichen Volksliedern werden seine Heldentaten bis heute besungen:

"Hast Du schon von der silbernen Flotte gehört? Der silbernen Flotte von Spanien? Die hatte viele spanische Taler an Bord. Und dazu noch viele Orangen!"

Piet Hein wurde 1623 Vizeadmiral der niederländischen Westindien-Kompanie, kurz WIC genannt. Mit einer aus 26 Schiffen bestehenden Flotte hatte er die Stadt Salvador im heutigen Brasilien erobert und dabei fette Beute gemacht: Silber und Gold im Gegenwert von etwa einer Milliarde Euro. Die Eroberung wird oft als "der Wendepunkt in der zweiten Hälfte des Kriegs gegen Spanien" gesehen.

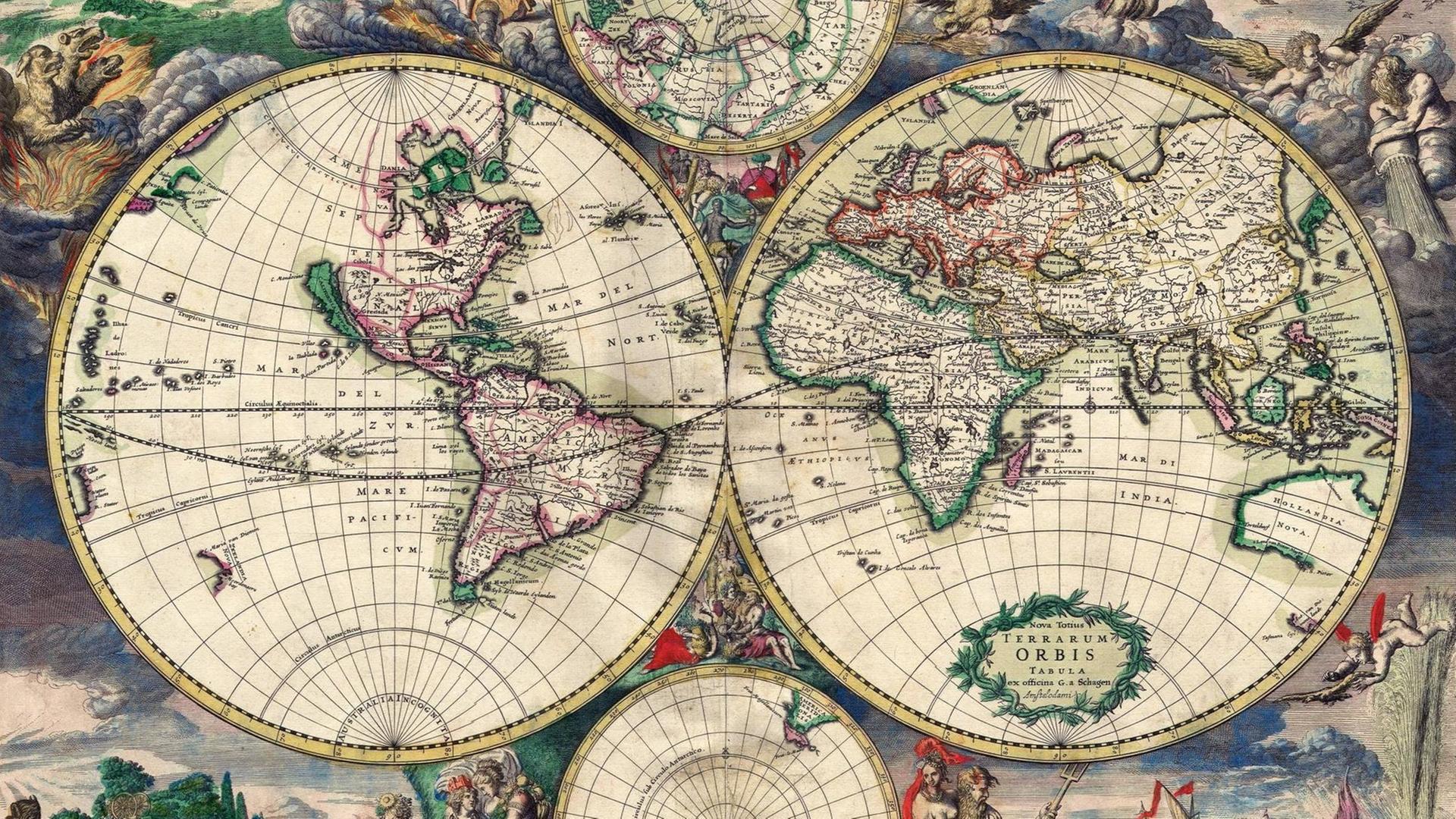

Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts beherrschten die Niederländer den Welthandel. Aus Niederländisch-Indien, Bengalen und Ceylon wurden Gewürze, Pfeffer und Seide eingeführt. Für den Anbau und die Ausfuhr war 1602 die Ostindische Kompanie gegründet worden. Als Spanien als Gegenspieler der Niederlande militärisch seine Vormachtstellung auf See mehr und mehr verlor, nutzten die Niederländer die Gunst der Stunde und bauten ihr Handelsnetz längs der amerikanischen und afrikanischen Küste weiter aus. Für die atlantische Handelsroute wurde am 3. Juni 1621 die Westindische Handelskompanie WIC gegründet. Dazu Andreas Eckert, Professor am Institut für Afrika- und Asienwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität.

"Die westindische Kompanie war ja beides am Anfang, sie war erstmal eine mit besonderen staatlichen Handelsvorrechten ausgestaltete Aktiengesellschaft, die dafür sorgen sollte, dass die niederländischen Interessen im Atlantikhandel gerade in der Zeit des ausgehenden 16. Jahrhunderts und des frühen 17. Jahrhunderts stark an Fahrt gewannen. Also Handel zu betreiben, Handels-Stützpunkte zu errichten und dafür zu sorgen, dass eben auch bestimmte Produkte dann aus diesen atlantischen Räumen zurück nach Europa kommen."

Europa gierte nach Kolonialwaren

Die Nachfrage nach Produkten aus Westafrika und Amerika und der Karibik – vor allem Tabak, Zucker, Kaffee - nahm in den europäischen Ländern stetig zu. Deshalb wurden nach 1650 für die Arbeiten afrikanische Sklaven eingesetzt. Ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Niederlande, unterstreicht Andreas Eckert:

"Surinam war eine wichtige Plantagenregion der Niederlande. Und diese Plantagen wurden mit Sklavenarbeit betrieben. Und die Niederländer hatten auch an der westafrikanischen Küste eine Art Sklavenfort, über das sie auch einen Teil des Sklavenhandels versucht haben zu kanalisieren.", so Andreas Eckert

Vehikel des transatlantischen Sklavenhandels

1642 baute die Westindien-Kompanie sechs Stützpunkte an der afrikanischen Küste auf, um Afrikaner von dort nach Brasilien zu verschiffen. In dieser Zeit wurden etwa 23.000 Sklaven nach Süd- und Zentralamerika gebracht.

Währenddessen hatten sich die Portugiesen einen Anteil am südamerikanischen Markt erkämpft. Der lukrative Zuckerhandel mit Brasilien musste geteilt werden. Das schmälerte den Gewinn der WIC. Die Aktienkurse an der Börse fielen. Der Handel konnte nur noch bis 1646 aufrechterhalten werden. Daraufhin zog sich die WIC mehr und mehr aus dem südlichen Atlantikraum zurück. Umso mehr baute man nun die nordamerikanische Kolonie Neu-Niederlande aus,

"Da war Nordamerika gerade an der Mündung des Hudson ein Beispiel dafür, Niederlassungen zu schaffen, die strategisch und auch ökonomisch von Bedeutung waren, und die man als eine Art Handels-, aber teilweise auch Militärstützpunkte festigen konnte."

In Nordamerika blieben die Niederländer glücklos

Gehandelt wurde zunächst vor allem mit Pelz, bis die Niederländer wegen sinkender Gewinne dieses Monopol aufhoben. Daraufhin kam es zu einem blutigen Krieg zwischen der indigenen Bevölkerung, der damit ihre Haupteinnahmequelle weggebrochen war, und der niederländischen Kolonialmacht. Auch mit der Berufung des neuen Gouverneurs für die Neu-Niederlande Peter Stuyvesant beruhigte sich die Lage nicht. Dazu Andreas Eckert:

"Die Niederländer konnten sich nicht gegen einen anderen Konkurrenten dort so richtig durchsetzen, nämlich England. Und von daher blieb die Präsenz der Niederländer in dieser Region eher kurzfristig und nicht so nachhaltig."

"Die Niederländer konnten sich nicht gegen einen anderen Konkurrenten dort so richtig durchsetzen, nämlich England. Und von daher blieb die Präsenz der Niederländer in dieser Region eher kurzfristig und nicht so nachhaltig."

Wie aus Neu-Amsterdam ein Neu-York wurde

1664 endete die Zeit der Niederlande in der Neuen Welt. König Charles von England verfasste ein Dokument, in dem er seinem Bruder, dem Duke of York, ein großes Gebiet auf dem nordamerikanischen Kontinent zum Geschenk machte. Zu Ehren des Duke erhielt die Stadt, die unter den Niederländern noch Neu-Amsterdam geheißen hatte, nun den Namen New York.