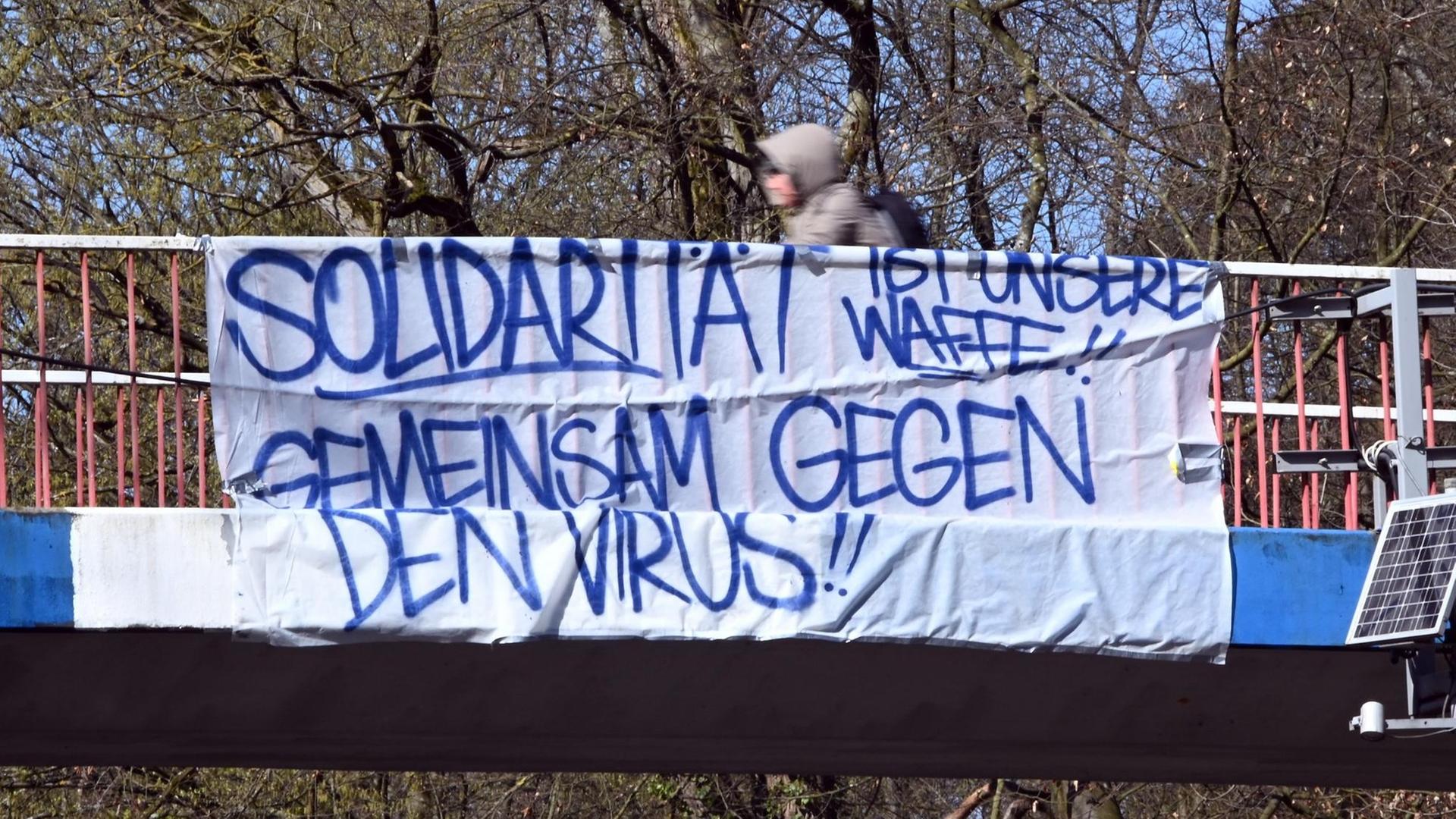

Wer staatliche Hilfen bekommt, wer zurückstecken muss, wer geschützt wird – in der Lockerungsdiskussion konkurrieren gesellschaftliche Gruppen. Appelle an die Solidarität nützen wenig, sagt der Rechtsphilosoph Rolf Gröschner. Die Politologin Barbara Prainsack traut den Institutionen viel Verbindendes zu.

Inflationärer Gebrauch des Wortes Solidarität

Rolf Gröschner ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Uni Jena. Er sagt:

"Ich antworte mit einem bedingten Ja. Die Bundeskanzlerin hat im März zwar an die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger appelliert, aber für die allgemeine Akzeptanz der staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit dürfte dieser Appell kaum Bedeutung gehabt haben. Denn bereitwillige Befolgung des Infektionsschutzrechts am Anfang der viralen Pandemie war nach meinem Eindruck mehr durch Angst vor Ansteckung motiviert als durch den Entschluss zu solidarischem Handeln.

Insofern beruht mein Ja zum Kippen der Solidarität auf einer Kritik am inflationären Gebrauch des Wortes Solidarität. So entwertet, trägt es nur wenig zur Bewältigung einer Krise bei, die unsere freiheitliche Ordnung ernsthaft bedroht."

"Müssen unterscheiden, auf welcher Ebene wir von Solidarität sprechen"

Barbara Prainsack ist Professorin für Vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien. Sie meint:

"Klares Nein. Es wäre ein sehr verkürztes Verständnis von Solidarität, diese nur auf die interpersonelle Ebene zu reduzieren. Natürlich gibt es jetzt weniger Formen bestimmter Solidarität, zum Beispiel weniger nachbarschaftliche Hilfe. Es gibt aber gleichzeitig viel stärkere Aufmerksamkeit für die Bedeutung insbesondere auch institutioneller Formen von Solidarität wie zum Beispiel einem öffentlichen, solidarisch organisierten Gesundheitssystem, einem solidarischen Steuersystem.

Das heißt, wir müssen unterscheiden, auf welcher Ebene wir von Solidarität sprechen: auf der Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen oder auf der Ebene einzelner Gruppen oder auf der Ebene institutioneller Gefüge. Hier sehen wir insbesondere in Bezug auf die institutionellen Gefüge ein Ansteigen von Solidarität und kein Kippen."