Sophie Albeiruti lebt immer noch in Dresden. Damals wollte sie unbedingt weg. 2009 als Marwa el-Sherbini ermordet wurde.

"Ich habe selber richtig Angst gehabt. Das war eine richtig schlechte Zeit. Es gab selten, selten hier Frauen mit Kopftuch hier in Johannstadt."

Sophie Albeiruti wohnt im 7. Stock eines Wohnblocks im Dresdner Stadtteil Johannstadt. Vom Balkon aus sieht man das Haus, in dem Marwa El-Sherbini mit ihrem Sohn und ihrem Mann gewohnt hat. Hier im Viertel haben sich die beiden Frauen kennengelernt.

"Sie kam zu mir, weil ich auch ein Kopftuch getragen habe und sie kommt zu mir und sagt, bist du arabisch, verstehst du arabisch?"

Anfeindungen an der Tagesordnung

Etwa 300 Meter Luftlinie von Sophie Albeirutis Wohnung entfernt liegt der Spielplatz auf dem Marwa El-Sherbini ihrem Mörder das erste Mal begegnet. Ihr Mann, Elwi Okaz, wird später vor Gericht erzählen, wie sie abends die Begegnung geschildert hatte: Ihr Sohn will schaukeln. Also bittet sie einen Mann, der auf der Schaukel sitzt, runter zu gehen. Der 28-jährige Russlanddeutsche Alex W. wird sauer, beschimpft sie als "Terroristin" und "Islamistin", die kein Recht habe, hier zu leben. Er droht, den Jungen zu schaukeln, bis er tot ist. Passantinnen raten Marwa El-Sherbin die Polizei zu rufen. Ein Streifenwagen bringt sie und ihren Sohn nach Hause.

"Alle Frauen bekommt viele Ausdrücke auf der Straße. Ich selber auch. Die spucken auf mich und sagen immer, geh’ nach Hause was machst du hier, Deutschland ist kein islamisches Land, warum trägst du so Scheiss auf dem Kopf."

"Und das ist für Sie Alltag?"

"Ja, bis jetzt bin ich nicht sicher hier in Dresden. Zum Beispiel Abend, ich gehe nicht alleine."

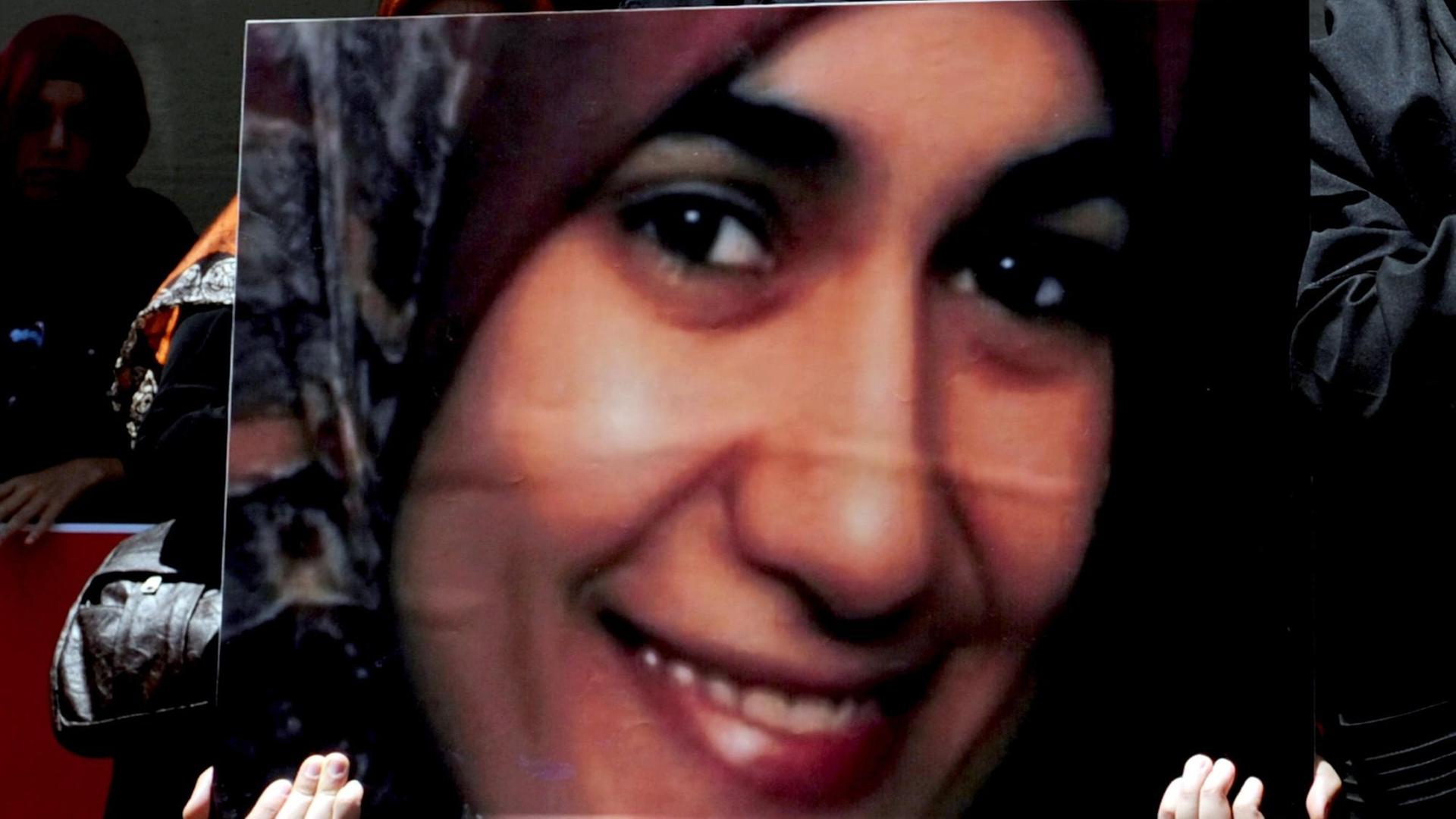

Marwa El-Sharbini wird ein paar Monate später von dem Mann, der sie auf dem Spielplatz beleidigt hat, in einem Dresdner Gerichtssaal erstochen. Sie hatte ihre Aussage gegen ihn gemacht. Als sie mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Sohn den Gerichtssaal verlassen will, greift der Angeklagte sie mit einem Messer an. Die schwangere Marwa El-Sherbini stirbt noch im Gerichtssaal. Ihr Mann Elwi Okaz versuchte zu helfen, er wird selbst durch das Messer verletzt und ein herbeieilender Bundespolizist schiesst ausgerechnet ihm ins Bein. Der Beamte erklärt später vor Gericht, er habe nicht erkennen können, wer Täter und wer Opfer sei.

Betroffene werden zu wenig gehört

Politikwissenschaftler Öszan Karadeniz ist Geschäftsführer des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Offene Ablehnung und Mikroaggressionen sind für migrantische Communities Alltag, sagt er.

"Wenn es zu Gewaltexzessen kommt, dann kommt es mitunter auch dazu, dass diese Gewalttaten verurteilt werden, dass es dann vielleicht auch ein Entsetzen darüber gibt, was da so passiert ist. Dass da aber auch Leute aus dem konservativen Lager oder aus der Mitte der Gesellschaft immer wieder diesen Menschen den Nährboden bereiten, dass da sich auch Leute berufen fühlen, einem bestimmten Diskurs entsprechend Taten zu vollziehen, das wird völlig außer Acht gelassen."

Die Kopftuch-Debatte sei ein Parade-Beispiel. Zu selten werde gefragt wie es ist, als potentielle Zielscheibe für Vorurteile, Ressentiments, Verachtung dazustehen. Zu oft werde ohne die Betroffenen diskutiert. Der Fall Marwa El-Sherbini kommt in dieser Debatte gar nicht vor. Dass der rassistische Hintergrund des Attentats in zahlreichen Medien zunächst unerwähnt bleibt und von einer einfachen Tragödie die Rede ist, sorgt später für Diskussionen in der deutschen Öffentlichkeit.

Der Attentäter Alex W. wird wegen Mordes und Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gerichtsverfahren gegen ihn zeigt er keine Reue. Die Vorsitzende Richterin wirft Alex W. ausländer- und islamfeindliche Motive vor und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Sophie Albeiruti, Marwa El-Sherbinis Bekannte aus Dresden, käme es nicht in den Sinn, zur Polizei gehen oder Anzeige erstatten, weil sie beleidigt wurde.

"Okay, ich in sauer auf solche Sachen. Aber was machen? Ich will nicht dieselben Probleme wie Marwa El-Sherbimi, weil ich hab Kopftuch. Ich bin Mutter von fünf Kindern ich möchte nicht, dass Mutter verloren wegen kleine Sachen."

Sie will irgendwann einfach als normale Bürgerin in der Stadt Dresden gehört und gesehen werden. Deshalb engagiert sie sich im Ausländerrat.