„Wenn man Stahl und Beton und Glas hat, kann man ein Haus auf den Kopf stellen, man kann es unter Wasser stellen, es funktioniert alles.“ Den Ingenieuren traut der Architekt Günter Behnisch nicht nur sehr viel zu, 1967 fordert er sie regelrecht heraus: Den Wettbewerb für die Olympischen Spiele in München gewinnt das Büro Behnisch mit einem Entwurf, der die drei Gebäude Stadion, Sporthalle und Schwimmbad in einer schwungvoll gestalteten Parklandschaft unter einem luftigen Zeltdach vereint. Über seine Modellhäuschen hat der Architekt maßstabsgerecht einen Nylonstrumpf gespannt, tatsächlich aber ist ein Stahlnetz dieser Größenordnung noch nie realisiert worden.

Doch 1972, pünktlich zur Eröffnung der „heiteren Spiele“, schwebt die wagemutige Konstruktion über dem begeisterten Publikum. Der Architekt hat sich über alle Konventionen und einen festgefügten Formenkanon hinweggesetzt – in enger Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten, Tragwerksplanern und Designern. Denn: „Wenn man viele, sehr gute Leute um sich schart, fängt man ja doch die ganzen Ideen mit ein und bereichert die Arbeit sehr stark. Das war in München der Fall.“

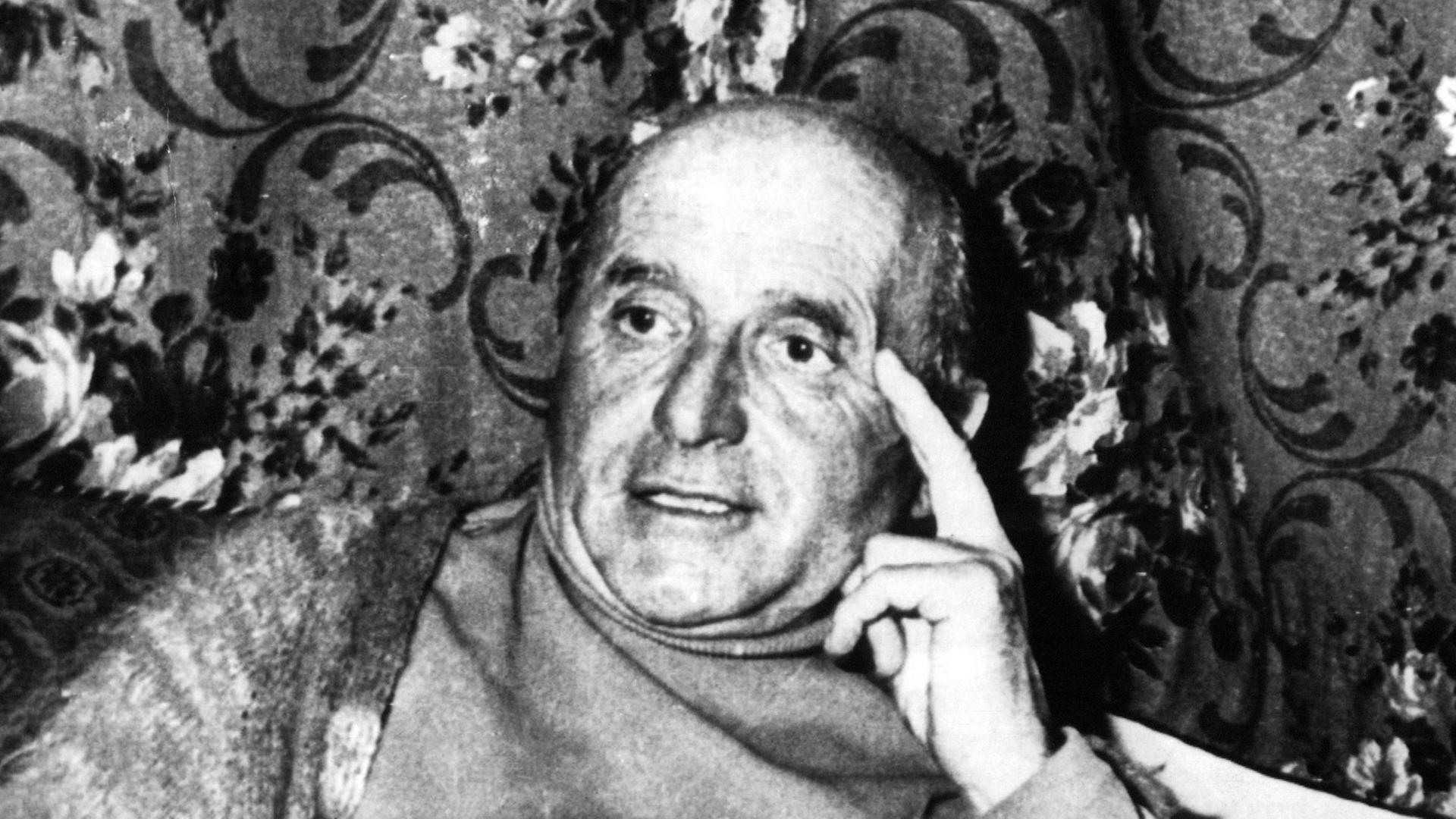

Dieser kooperative Arbeitsstil wird Mitte der 1970er-Jahre getragen von einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung. Auch Günter Behnisch, geboren am 12. Juni 1922 in Dresden, ist geprägt durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte. Noch 1945 hat er als junger Marineoffizier ein U-Boot kommandiert – und zugleich Vorbehalte gegenüber der Nazi-Diktatur gehegt:

„Dazu gehörte natürlich die Architektur, die darauf zielte, Massenerlebnisse, Massengefühle zu produzieren. Die großen, geraden Straßen, diese prachtvollen Bauten, die waren mir damals schon unheimlich. Aber reflektiert habe ich darüber erst später, nach dem Krieg.“

„Dazu gehörte natürlich die Architektur, die darauf zielte, Massenerlebnisse, Massengefühle zu produzieren. Die großen, geraden Straßen, diese prachtvollen Bauten, die waren mir damals schon unheimlich. Aber reflektiert habe ich darüber erst später, nach dem Krieg.“

Ein Altersheim "muss ein anderer Bau werden" als ein Institut

Die soziale Verantwortung des Architekten, jenseits ideologischer Vorgaben, lehrt Behnisch als Professor, seit 1967 an der Technischen Universität Darmstadt - „Es muss doch verständlich sein, dass ein Altersheim anders ist als ein Institut. Da kann man doch nicht irgendeine Fertigbetonplatte nehmen oder ein Blechpanel, den man im Institut anschraubt, wo junge, kräftige Kerle sitzen. Sondern da muss man sich überlegen, was sieht denn der Mensch in seinen letzten Tagen, kann er denn mit seinen schwachen Kräften das Fenster noch öffnen? Das wird einfach ein anderer Bau, das muss ein anderer werden.“

Behnischs Konzept einer "Situationsarchitektur"

Erst in der Auseinandersetzung mit den Bauherren nimmt Architektur ihre Gestalt an. Damit verzichtet Behnisch auf einen leicht erkennbaren „Stil“, auf das Markenzeichen der Star-Architekten. Er bleibt – im besten Sinne – ein Spieler. Keines seiner zahlreichen Schulgebäude ähnelt dem anderen, der Kindergarten „Luginsland“ gleicht einem zwischen Weinbergen gestrandeten Schiff mit Bullaugen und schräg angesetzten Wellblechelementen. Behnisch selbst nennt das die „räumliche Collage tendenziell freier Dinge“ und distanziert sich damit vom modischen, als reine Kunstform begriffenen Dekonstruktivismus: „Da haben wir den Begriff ‚Situationsarchitektur‘ gefunden, was eben sagt, dass die Dinge aus ihren Orten, aus ihrer Situation heraus sich bilden.“

Wie Behnisch das „versteinerte“ Berlin zum Tanzen brachte

Für eine provozierende „Situation“ sorgt Behnisch 2005 mit seinem Gebäude für die Berliner Akademie der Künste am Brandenburger Tor. Die Glasfassade öffnet sich zum Pariser Platz, zwischen verschränkten Treppen und mit unruhig vorspringenden Winkeln werden die Geschosse im Inneren sichtbar. Der Architekt bringt das „versteinerte“ Berlin mit vorgeschriebenen Traufhöhen und festgelegter Straßenraumgestaltung zum Tanzen, bahnt neue Wege abseits der vorhersehbaren „historischen Rekonstruktion“. Ähnlich hat es Behnisch im 1983 begonnenen Neubau des Plenarsaals für den Bundestag in Bonn gehalten. Mit Blick auf den Rhein baute der 2010 gestorbene „Architekt der Demokratie“ sein Manifest, eine Collage fließender Raumfolgen und sich durchdringender Ebenen.

„Dass man keine von oben her bestimmten Achsen oder Treppen anlegt, die den Menschen manipulieren, sondern dass man verschiedene Wege gehen kann, dass man wählen kann. Dass auch das Kleine und Schwache zu Wort kommt und nicht eine von oben her aufgedrückte, klassische Architektur.“