Eine sonntägliche Bootspartie, idyllisch, ausgelassen, ein Stimmungsbild wie aus alten Zeiten, Belle Epoque – das ist der Anfang des Films "Casque d’or" (Goldhelm). Wenn aber Simone Signoret mit ihrem Galan auf der Leinwand erscheint, beginnt eine neue Zeitrechnung. Ihr selbstbewusstes Auftreten, ihr amüsierter Blick, ihre Chuzpe – sie ist keine, die sich lange herumkommandieren oder gar einschüchtern lässt. Statt das Ruder loszulassen, wirft sie es ihrem Zuhälter vor die Füße und macht sich davon:

Er: "Laisse la rame!"

Sie: "Pourquoi ҫa m’amuse."

Er: "Laisse la rame, je te dis."

Sie: "Pauvre mec."

Sie: "Pourquoi ҫa m’amuse."

Er: "Laisse la rame, je te dis."

Sie: "Pauvre mec."

Zu modern für Kritik und Publikum

"Armleuchter" war ihr letztes Wort. Für "Casque d’or" und Regisseur Jacques Becker schwärmte Simone Signoret ein Leben lang. Es war eine Prostituiertenrolle – andere Rollen waren für Frauen im konservativen Nachkriegsfrankreich nicht zu haben. Aber ihre "Hure mit Herz", strahlend schön, charakterstark und unabhängig, immer authentisch, schlagfertig, leidenschaftlich, nie frivol, stand für eine neue Frau, eine neue Art von Erotik. Hier konnte die Charakterschauspielerin endlich alle Register ziehen.

"Casque d’or", heute ein Klassiker, war 1952 zu modern für Kritik und Publikum, die sich noch lange für verschworene Männerbünde und virile Stars begeisterten. Nach vier Tagen war der Film aus den französischen Kinos verschwunden. Das Ausland überschlug sich hingegen vor Begeisterung. Der British Film Academy Award, der englische Oscar, war Signorets erster internationaler Preis. Die Eintrittskarte zu einer Weltkarriere – und mehr als das:

"Casque d’or", heute ein Klassiker, war 1952 zu modern für Kritik und Publikum, die sich noch lange für verschworene Männerbünde und virile Stars begeisterten. Nach vier Tagen war der Film aus den französischen Kinos verschwunden. Das Ausland überschlug sich hingegen vor Begeisterung. Der British Film Academy Award, der englische Oscar, war Signorets erster internationaler Preis. Die Eintrittskarte zu einer Weltkarriere – und mehr als das:

"Einen Film drehen - das ist wie große Ferien und glückliche Erinnerungen an die Schule, an das Lachen. Eine Rückkehr in die Kindheit."

Für die am 25. März 1921 in Wiesbaden geborene Simone Kaminker mit dem jüdisch-polnischen Familiennamen waren im besetzten Frankreich weder das vorgesehene Jurastudium noch die Schauspielerei erlaubt. Als ihr Vater ins Londoner Exil ging, hatte die gerade Neunzehnjährige die Familie mit zwei jüngeren Brüdern zu versorgen. Mutters Name verhalf ihr zu ersten Statistenrollen im Film. Ihre erste Hauptrolle als "Dédée d’Anvers",1948, verdankt sie Regisseur und Ehemann Yves Allégret. Bis zu ihrem Oscar-Film "Room at the Top" 1959, als glamouröse Verführerin auf der Höhe ihrer Ausdruckskraft, bestimmten schwarze Rollen und fatale Verhältnisse ihre Filmarbeit. "Les diaboliques" – "Die Teuflischen" von Henri-Georges Clouzot, 1955, verabscheute sie. Doch da war längst das Traumpaar Signoret/Montand im Gespräch.

Gewissen der Nation

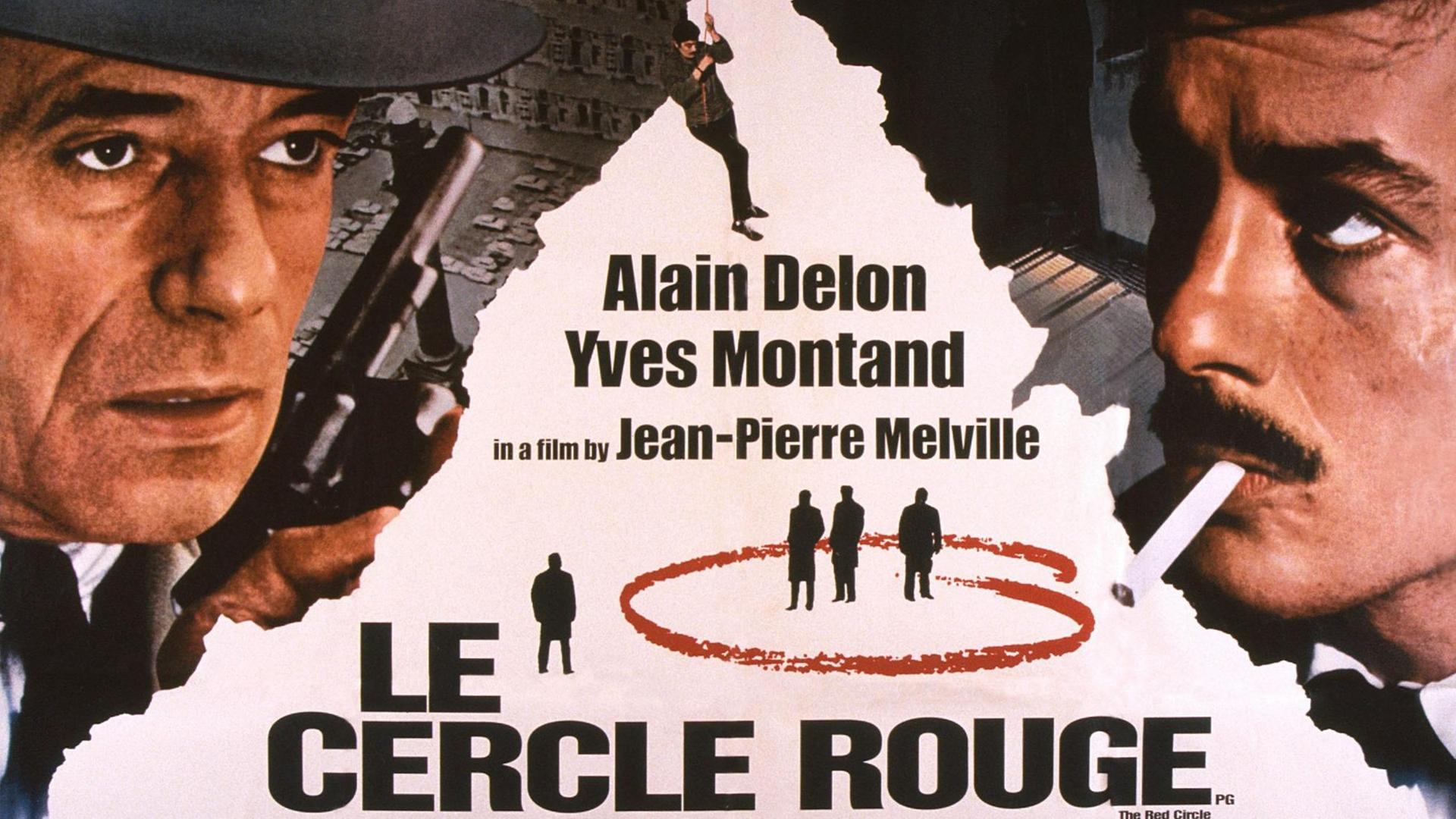

Simone Signoret sah sich schon als Groupie an der Seite des gefeierten Music-hall-Stars, aber "Casque d’or" holte sie für immer auf die Leinwand zurück. Arm in Arm mit Yves Montand wurde sie zum Gewissen der Nation. Sie kämpften für den Weltfrieden, gegen den Algerienkrieg, gegen russische Panzer und gegen die Mythen der Résistance. Unvergessen ihre Rolle als Résistancekämpferin Mathilde in "L’armée des ombres" von Jean-Pierre Melville 1969. Sie wird von den eigenen Leuten liquidiert. Parteipolitik lehnte das Paar ab, sagte Signoret:

"Wir denken, dass man punktuell und sehr gezielt einschreiten muss, etwa wenn die Justiz einen Fall verschleppt. Da muss man zeigen, dass man auf der Hut ist."

Denkmal für alle ostjüdischen Emigranten

Simone Signoret war immer groß. Ihre Leinwandpräsenz ließ auch im Alter nicht nach. Sie benutzte, zelebrierte geradezu ihren körperlichen Verfall bis zur Hässlichkeit. Stets die Verlassene, die Verzichtende, die Verliererin, viele Rollen, die zunehmend einen Bezug zu ihrem Leben und zu ihrem politischen Engagement zeigten.

Zuletzt die Schriftstellerin Simone Signoret. Ihre Autobiografie "Ungeteilte Erinnerungen", die 1976 erschien, war ein Weltbestseller. Neun Jahre später, schwer krebskrank, stellte sie ihren Roman "Adieu Wolodja" vor und setzte allen ostjüdischen Emigranten ein Denkmal. Simone Signoret – die Frau für alle Engagements, die Löwin, ein monstre sacré, ein nationales Heiligtum – starb am 30. September 1985.

Zuletzt die Schriftstellerin Simone Signoret. Ihre Autobiografie "Ungeteilte Erinnerungen", die 1976 erschien, war ein Weltbestseller. Neun Jahre später, schwer krebskrank, stellte sie ihren Roman "Adieu Wolodja" vor und setzte allen ostjüdischen Emigranten ein Denkmal. Simone Signoret – die Frau für alle Engagements, die Löwin, ein monstre sacré, ein nationales Heiligtum – starb am 30. September 1985.