"Ich sah Wolfgang ankommen in alten Klamotten und am Stock, uralt, mit der dunklen Brille, ich kannte ihn kaum wieder." So Wolfgang Borcherts Mutter über das Wiedersehen mit ihrem Sohn im Mai 1945. Bereits schwerkrank, hat er sich aus französischer Kriegsgefangenschaft befreit und schleppt sich zu Fuß über 600 Kilometer zu seinen Eltern in das zerstörte Hamburg. Borchert sei, wie der Lyriker Peter Rühmkorf meinte, eine exemplarische Figur:

"Er war mit im Krieg gewesen, mit aus dem Krieg zurückgekommen, und in die Hungerzeit hineingekommen. Das war ein kollektives deutsches Schicksal, an dem hatte er Anteil."

"Und dann fing er an zu schreiben."

Zurück in Hamburg, sucht der junge Mann sofort Anschluss an die neu aufkeimende Kulturszene der Stadt, so Hertha Borchert: "Er wollte mit dabei sein, wenn wieder aufgebaut wurde und ließ sich für ein Kabarett engagieren, machte mit trotz hohen Fiebers, bis er sich ganz hinlegen musste. Und dann fing er an zu schreiben."

Schnörkellose Berichte von den Gewalterfahrungen einer Generation

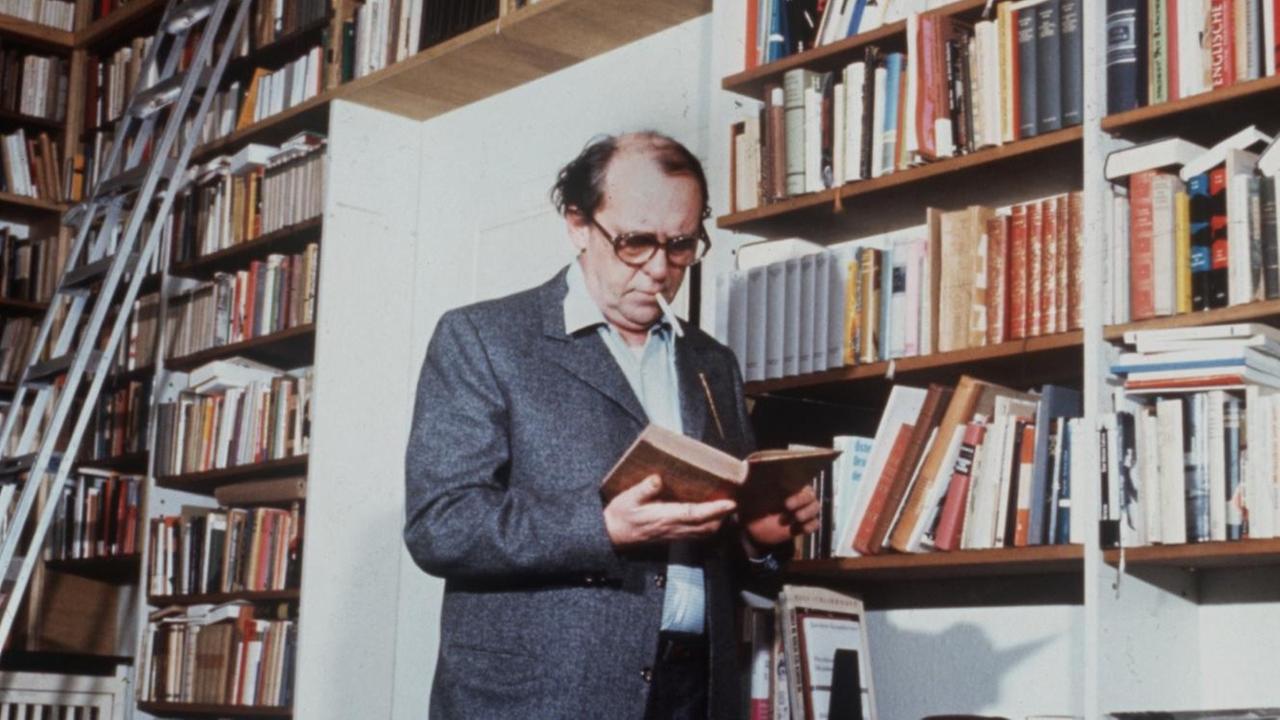

Borcherts Prosa macht ihn zum Exponenten jener kurzlebigen Strömung der sogenannten Trümmerliteratur, zu der auch Autoren wie Heinrich Böll, Günter Eich oder Wolfdietrich Schnurre gehören. Sie berichten schnörkellos von den Gewalt- und Desillusionierungserfahrungen einer verratenen Generation. In der Abschiedsszene der jungen Soldaten in der Erzählung "Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck" schreibt auch Borchert über den Krieg:

"Als wir dann in den Güterzug kletterten, sie stanken nach Vieh, die Waggons, die blutroten, da wurden unsere Väter laut und lustig mit ihren Blei-Gesichtern, und sie haben verzweifelt ihre Hüte geschwenkt. Unsere Mütter verwischten mit buntfarbenen Tüchern ihre maßlose Trauer: Verlier auch nicht die neuen Strümpfe, Karlheinz ..."

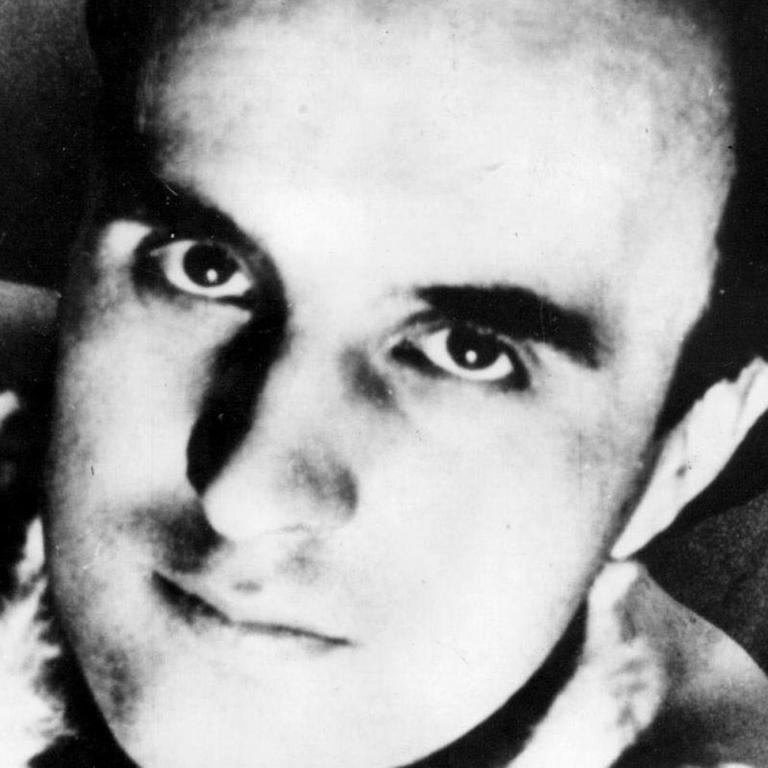

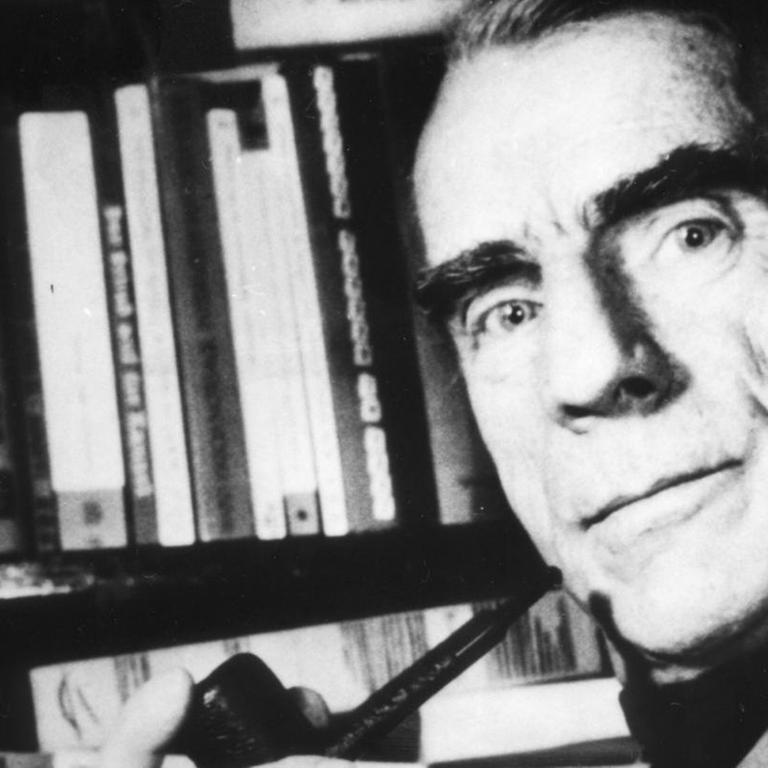

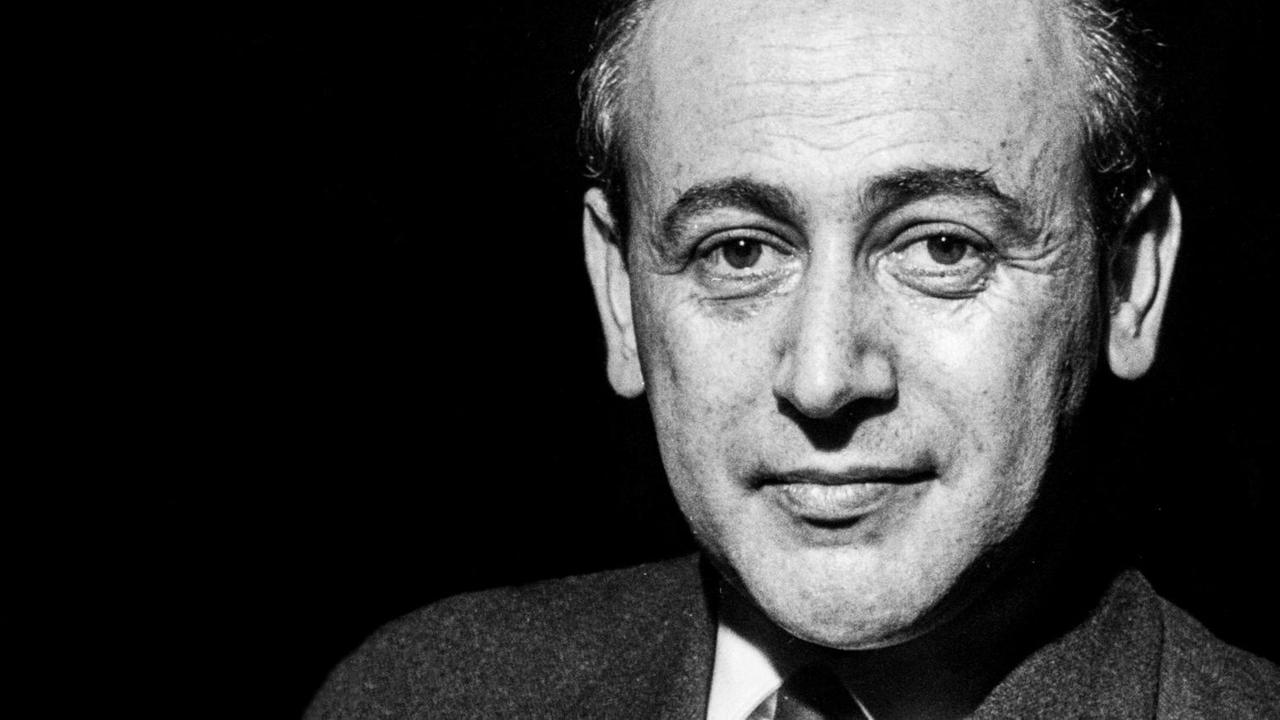

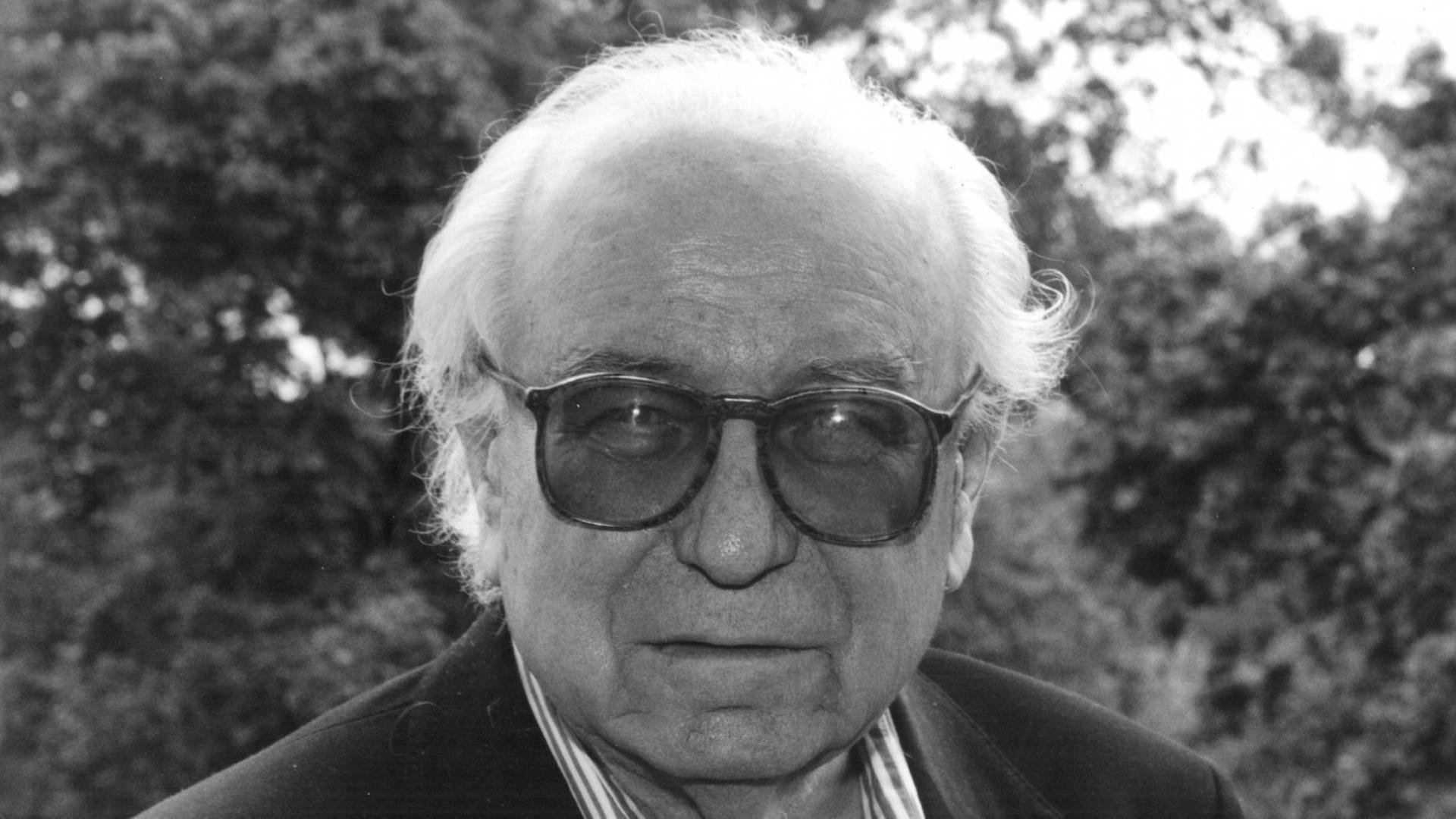

Wolfgang Borchert, geboren am 20. Mai 1921 in Hamburg, glaubt früh an seine Berufung zum Künstler. Er schreibt Gedichte, nimmt Schauspielunterricht, hört Swing und gefällt sich in jugendlichen Genieposen. In Hitlerdeutschland ist das verdächtig; die Gestapo liest seine Briefe und bestellt ihn zum Verhör. Der lebenslustige Freigeist steht immer in Opposition zum NS-Staat, so Peter Rühmkorf:

"Er war wirklich ein eingefleischter Demokrat und Antinazi gewesen, und zwar in sehr jungen Jahren schon."

"Er war wirklich ein eingefleischter Demokrat und Antinazi gewesen, und zwar in sehr jungen Jahren schon."

In der Kaserne Goebbels parodiert

Nach drei glücklichen Monaten im Ensemble eines kleinen Tourneetheaters muss Borchert im November 1941 an die Ostfront. Hier regt sich der Verdacht, er habe sich so wörtlich – "willentlich dienstuntauglich" gemacht, weil er von einem Erkundungsgang mit zerschossenem Mittelfinger zurückkehrt. Das bringt ihm hundert Tage in Einzelhaft. Dem Todesurteil entronnen, muss er "zur Feindbewährung" – wie es heißt – zurück an die Front, wo er immer wieder von Fleckfieber- und Gelbsuchtanfällen geschüttelt wird. Borchert bleibt ebenso couragiert wie unvorsichtig, als er in der Kaserne Goebbels parodiert und sich in Briefen staatskritisch äußert:

"Meine Kameraden, die vor vierzehn Tagen herausgekommen sind, sind alle gefallen. Für nichts und wieder nichts."

Eine extreme Gemütslagen auslotende Prosa

Nach Jahren zwischen Schlachtfeldern, Lazaretten und Gefängnissen bleibt dem jungen Dichter nach dem Krieg nur noch wenig Zeit. Er verfasst komisch-satirische Geschichten und experimentiert mit einem atemlosen, am Rhythmus des Jazz orientierten Duktus. Eine expressionistische, gerne extreme Gemütslagen auslotende Prosa.

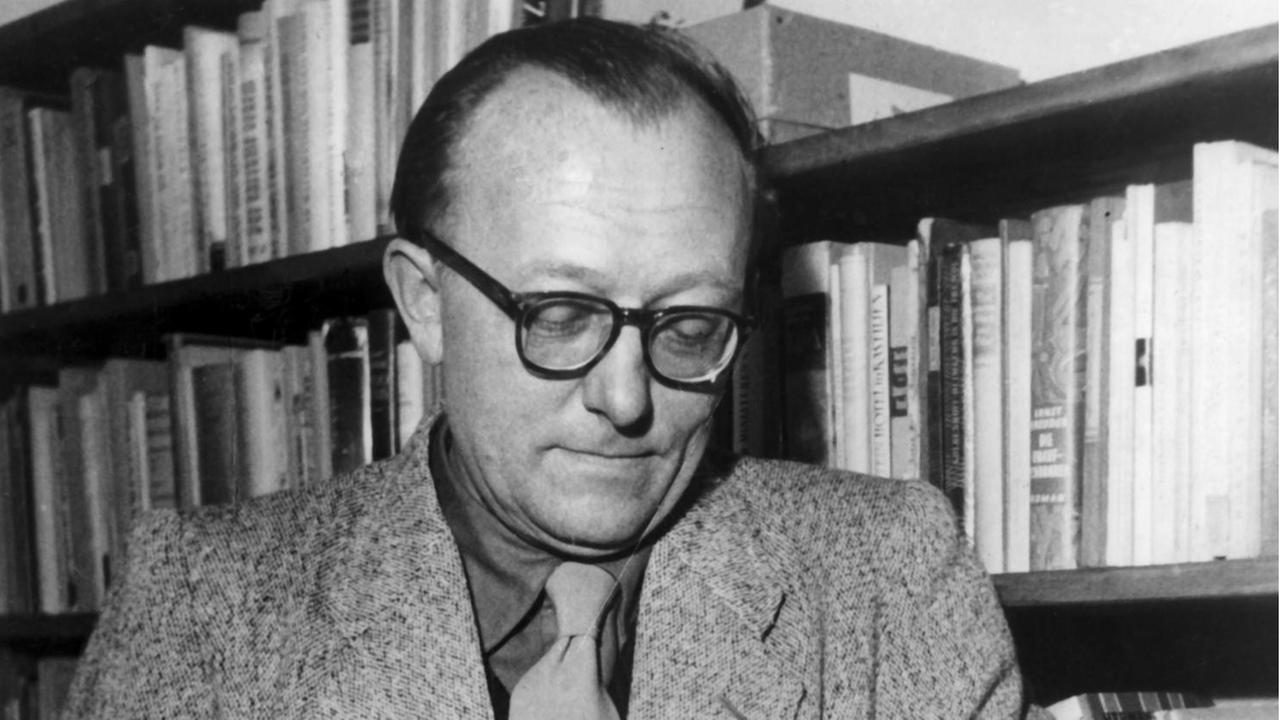

Borcherts zuerst als Hörspiel gesendetes Heimkehrerdrama "Draußen vor der Tür" schreibt er in wenigen Tagen. Es wird, so der damalige Radiojournalist Axel Eggebrecht, zu seinem berühmtesten Werk.

"Alle Welt empfand: Hier ist der junge Mensch, der all das ausspricht, was in dieser Stunde uns alle beschäftigt." Die Ursendung findet am 13. Februar 1947 im Nordwestdeutschen Rundfunk statt:

Beckmann: "Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott?"

Gott: "Die Menschen nennen mich den lieben Gott."

Beckmann: "Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? Oder in Stalingrad, lieber Gott, warst du da lieb?"

Gott: "Die Menschen nennen mich den lieben Gott."

Beckmann: "Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? Oder in Stalingrad, lieber Gott, warst du da lieb?"

Wolfgang Borchert stirbt am 20. November 1947 in einem Spital in Basel.