Die Ursachen des Ersten Weltkriegs gehören zu den historischen Rätseln, die auch hundert Jahre später noch die Gemüter bewegen. Europa stürzte im Sommer 1914 in den Abgrund eines Gemetzels, das rund zehn Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten das Leben kostete. Wie es dazu kommen konnte, ob der Weg dorthin lang oder kurz, gewunden oder gerade war - darüber streiten die Historiker bis heute.

Genauer gesagt: Sie streiten wieder. In den ersten fünfzig Jahren nach 1914 hatten sich die verschiedenen Länder die Schuld für den Ausbruch des Krieges gegenseitig in die Schuhe geschoben. Österreich machte Serbien verantwortlich. Deutschland hielt Russland für schuldig. In England und Frankreich zeigte man mit dem Finger auf Deutschland.

In den folgenden fünfzig Jahren setzte sich jedoch - ausgehend von den Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer - auch in Deutschland die Sichtweise durch, das Reich trage zwar nicht die Alleinschuld, aber doch den entscheidenden Anteil der Verantwortung. Wer die Ursprünge des Ersten Weltkriegs verstehen wolle, so der Konsens, der müsse nach Berlin schauen.

Für manche Historiker hatte bereits die Reichsgründung durch Otto von Bismarck 1871 das Mächtegleichgewicht in Europa so grundlegend durcheinander gebracht, dass eine dauerhaft friedliche Ordnung des Kontinents nur noch schwer möglich schien. Nach dem Ausscheiden des Eisernen Kanzlers, so geht diese Argumentation weiter, provozierten dessen Nachfolger unter Kaiser Wilhelm II. durch ihre ehrgeizige Weltpolitik und durch das unnötige Flottenwettrüsten Abwehrreaktionen der anderen Mächte - mit der Folge, dass sich Deutschland in Europa zunehmend selbst isolierte.

Andere Historiker betonten eher defensive Beweggründe der deutschen Politik. In ihrer Deutung hat sich Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg auf ein Vabanquespiel eingelassen und einen großen Krieg bewusst in Kauf genommen, um die ungünstiger gewordene Lage des Reiches in der Mitte Europas gewaltsam zu verbessern, ehe die Übermacht Russlands unüberwindbar würde. Am 7. Juli 1914 hatte Kanzlerberater Kurt Riezler nach einem Gespräch mit Bethmann‑Hollweg in seinem Tagebuch notiert:

"Die geheimen Nachrichten, die er mir mitteilt, geben ein erschütterndes Bild. Rußlands militärische Macht schnell wachsend; bei strategischem Ausbau Polens die Lage unhaltbar. Österreich immer schwächer und unbeweglicher; die Unterwühlung von Norden und Südosten her sehr weit vorgeschritten. Jedenfalls unfähig, für eine deutsche Sache als unser Verbündeter in den Krieg zu ziehen. Die Entente weiß das, wir infolgedessen völlig lahmgelegt."

Verschiebung der Sichtachsen nach den Ursprüngen des ersten Weltkrieges

Egal, ob man dem Kanzler offensive oder defensive Motive unterstellt, in einem Punkt stimmen beide Deutungen überein: Sie interpretieren das Geschehen nach dem Muster deutscher Aktionen und österreichischer, russischer, französischer oder britischer Reaktionen- so als habe es anderswo nur Reflexe auf deutsches Tun gegeben und keine eigenständigen Kalkulationen.

Seit einigen Jahren vollzieht sich in der Geschichtswissenschaft jedoch erneut ein Wandel. Man blickt seither nicht mehr nur nach Berlin, um die Ursachen des Großen Krieges zu erklären, sondern verstärkt auch wieder nach Paris und Wien, nach St. Petersburg, London und Belgrad. Ob uns diese Verschiebung der Sichtachsen zwingt, die Frage nach den Ursprüngen des Ersten Weltkrieges neu zu stellen - darüber diskutieren die Historiker heute.

Die regionalen Wurzeln des Konflikts auf dem Balkan rücken jedenfalls schärfer als bisher in den Fokus. Der älteren Sichtweise zufolge war das Attentat von Sarajewo eigentlich zweitrangig: Es brachte nur den Zündstoff innerhalb des europäischen Mächtesystems zur Explosion, der sich in den Krisen zuvor kontinuierlich angesammelt hatte. Dennoch entzündete sich der Große Krieg eben nicht an einer kolonialen Streitfrage in Übersee, sondern erst nachdem die Spannungen zwischen den Großmächten nach Europa, auf den Balkan zurückgekehrt waren.

Nur hier war mit der allmählichen Auflösung der osmanischen Herrschaft ein Machtvakuum entstanden, in das sowohl die aufstrebenden Nationalstaaten der Balkanvölker als auch die rivalisierenden Großmächte Russland und Österreich-Ungarn hineinstoßen wollten. Nur hier war mit dem Habsburgerreich, dem das Schicksal des Osmanischen Reiches als Menetekel vor Augen stand, eine europäische Großmacht in ihrem Großmachtanspruch existenziell bedroht. Nur hier hatte sich seit den 1870er Jahren eine Kultur der Gewalt festgefressen, die immer wieder aufflammte: zuletzt in den beiden Balkankriegen der Jahre 1912 und 1913.

Im Verlauf dieser Balkankriege hatte Russland mit Bulgarien seinen bevorzugten Partner und Schützling in der Region verloren. Es spielte in der Folge immer stärker die serbische Karte, obwohl Serbien weiter von den traditionellen russischen Interessengebieten an der Schwarzmeerküste entfernt lag und bis dahin der Sphäre österreichischer Vorherrschaft auf dem westlichen Balkan zugerechnet worden war.

Für die Führung in Belgrad eröffnete die Protektion durch Russland die verführerische Perspektive eines großserbischen Staates, der weit über die Grenzen von 1913 hinausreichte. Zugleich jedoch gefährdeten die überschießenden nationalistischen Träume die instabile Herrschaft der erst seit 1903 regierenden Dynastie unter König Peter I. mit dem langjährigen Ministerpräsidenten Nikola Pašić. Beide Männer mussten fürchten, von radikaleren Kräften in Armee und Geheimdienst beseitigt zu werden, wenn ihre Politik hinter den hochgeschraubten Erwartungen zurückblieb.

Für Österreich-Ungarn war das Attentat eine Katastrophe

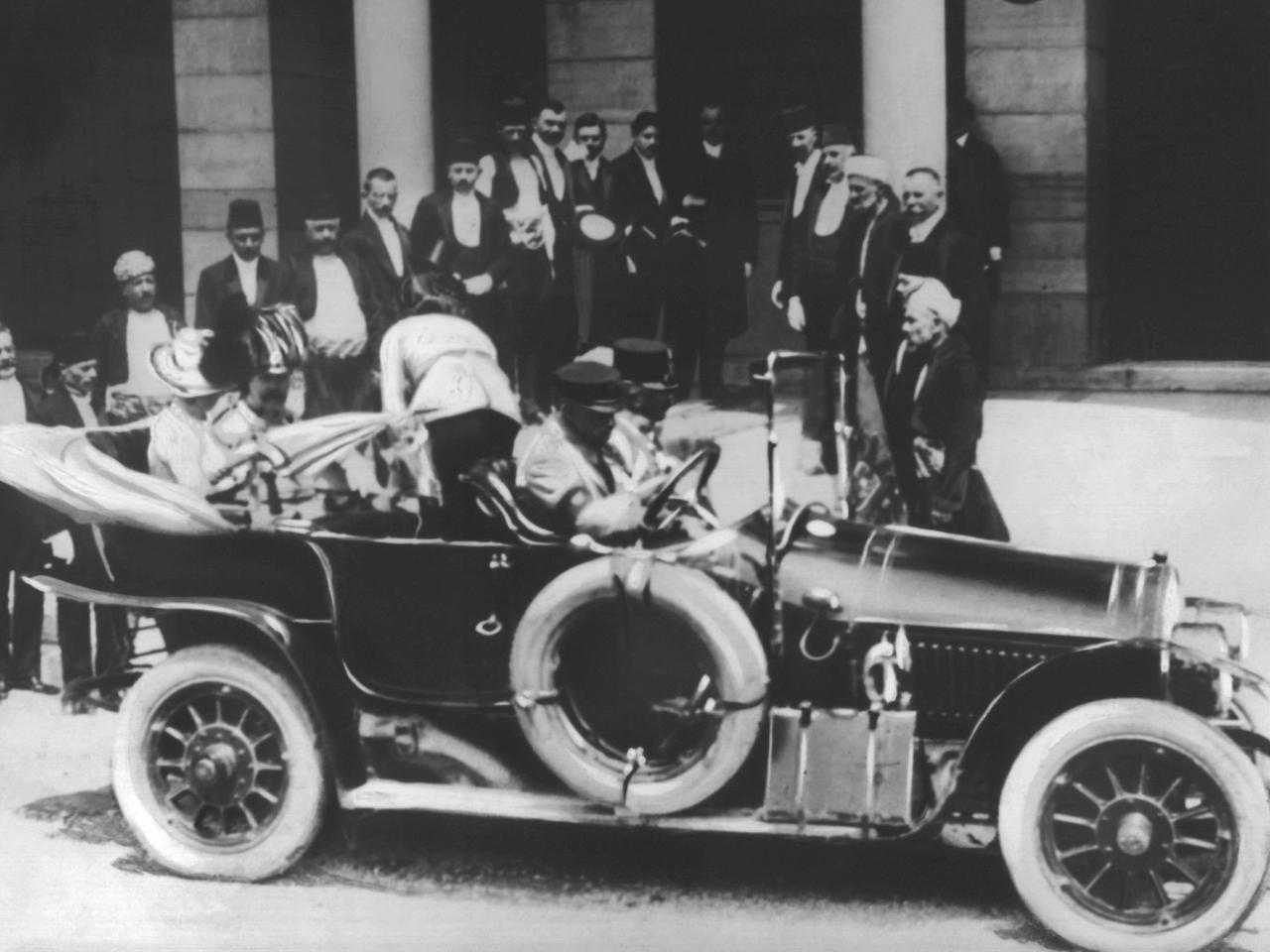

Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand durch eine Gruppe bosnischer und serbischer Verschwörer brachte Pašić in äußerste Verlegenheit. Sarajewo gehörte seit der Annexion Bosniens 1908 zum Habsburgerreich, es wurde aber wie ganz Bosnien von Serbien für sich reklamiert. Nach allem, was wir wissen, billigte der serbische Ministerpräsident das Attentat nicht und wusste allenfalls in vagen Umrissen davon. Er musste aber davon ausgehen, dass hohe Beamte und Offiziere seines Landes in die Tat verwickelt waren (was auch stimmte). Wenn er sie verriet, drohte ein Putsch. Entsprechend unkooperativ reagierte die Belgrader Führung auf die Wiener Ermittlungsbemühungen.

Für Österreich-Ungarn war das Attentat nichts weniger als eine Katastrophe. Das Reich verlor einen Thronfolger, der zwar weder bei Hofe noch in der Bevölkerung sonderlich beliebt war, der aber als präsumtiver Nachfolger des greisen Kaisers Franz Joseph schon zu Lebzeiten des alten Monarchen zum Hoffnungsträger aller Reformkräfte geworden war. Verzweifelt notierte Außenminister Graf Berchtold nach dem Tod des Erzherzogs in sein Tagebuch:

"Wie immer man [Franz Ferdinand] betrachten will, er war ein ganzer Mann. Und einen solchen benötigte die Monarchie, dieses aus alten, überlebten Zeiten in eine vollkommen veränderte Welt hineinragende komplexe Staatengefüge, das von zentrifugalen Kräften nach allen Richtungen der Windrose auseinander gezerrt, ohne Kristallisierungspunkt nicht fortbestehen konnte."

Der Tod Franz Ferdinands stürzte die Außenpolitik der Doppelmonarchie in Konfusion. Der Erzherzog war kein Freund Serbiens gewesen. Er hatte aber einen Krieg gegen das Königreich immer abgelehnt, wenn das österreichische Militär, allen voran Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf, ihn angemahnt hatte. Das geschah oft. Allein 1913 soll Conrad schätzungsweise 25 Mal dazu aufgerufen haben.

Nach der Ermordung des Thronfolgers setzten sich die Kräfte durch, die Franz Ferdinands Tod als Vorwand nutzen wollten, ohne Rücksicht auf Verluste einen Vergeltungskrieg gegen Serbien zu führen. Wut über die Bluttat mischte sich dabei mit dem Kalkül, unter den gegebenen Umständen würde ein lokal begrenzter Krieg auf Verständnis, jedenfalls auf stillschweigende Duldung der anderen Großmächte stoßen. Schließlich stand das Prinzip monarchischer Solidarität auf dem Spiel, und außer der Republik Frankreich hatten alle anderen relevanten Mächte gekrönte Staatsoberhäupter.

Im Verständnis der Zeit bemaß sich die Lebenskraft einer Großmacht letztlich an ihrer Selbstbehauptung auf dem Schlachtfeld. Ein militärisches Aufbäumen gegen den schleichenden Niedergang schien daher unausweichlich, wenn Österreich-Ungarn seinen Platz im Konzert der großen Mächte behalten wollte. In diesem Sinne schrieb der ungarische Diplomat Graf Gábor Tánczos fünf Tage nach dem Attentat an Generalstabschef Conrad:

"Der Krieg würde uns über Nacht zu einem Staate machen, der es ‚wagt', einen Krieg zu führen. Bei der wahnwitzigen Angst, die - den Balkan ausgenommen - ganz Europa vor dem Kriege hat, würde uns allein der Mut, den Krieg erklärt zu haben, ein solches Ansehen geben, dass unser Besitzstand [...] auf Jahrzehnte gesichert wäre."

Doch ein Mann sperrte sich gegen den Trend zum Krieg: der ungarische Ministerpräsident Graf István Tisza. Nicht Friedenswille trieb ihn, schon gar nicht Serbophilie, sondern die Sorge um die prekäre Bevölkerungsstruktur in der ungarischen Reichshälfte. Schon jetzt waren die Magyaren dort in der Minderzahl. Sie konnten ihre politische Führungsrolle nur behaupten, indem sie die anderen Volksgruppen rigoros unterdrückten. Damit sich die demographischen Gewichte nach einem Sieg gegen Serbien und der dann zu erwartenden Einverleibung weiterer slawischer Minderheiten nicht noch weiter verschoben und die privilegierte Stellung der Ungarn in der Doppelmonarchie untergruben, widersetzte sich Tisza mit beachtlicher Widerborstigkeit dem Wiener Kriegskurs.

Ohne volle deutsche Rückendeckung gegen Russland wollte er einen Krieg auf dem Balkan nicht einmal in Erwägung ziehen. Und selbst nachdem Kaiser Wilhelm und sein Kanzler ihre Unterstützung in Form des berühmt-berüchtigten deutschen Blankoschecks signalisiert hatten, bestand Tisza darauf, zunächst müsse Serbien ein förmliches Ultimatum gestellt werden.

Russland: Mörder seien "unreife Anarchisten"

Im Endeffekt trug Tiszas Obstruktion entscheidend dazu bei, dass die österreichisch-ungarischen Truppen nicht schon Anfang Juli in Serbien einmarschierten, als der Eindruck des Attentats noch frisch war und ein Überraschungscoup vielleicht hätte gelingen können. Stattdessen verstrich bis zur Wiener Kriegserklärung an Belgrad ein voller Monat, in dem sich bei den meisten europäischen Regierungen der Eindruck verdichtete, die Österreicher spielten mit gezinkten Karten und hätten es nicht auf gerechte Vergeltung für die Mordtat, sondern auf einen kaltblütig vorbereiteten Angriffskrieg abgesehen.

In Russland hätte die k.u.k Monarchie auch bei einem rascheren und entschiedeneren Vorgehen nicht auf Verständnis für eine Strafaktion gegen Serbien rechnen können. Im Gegenteil. Dort bestritt man von Anfang an, ohne die polizeilichen Untersuchungen abzuwarten, jede Verbindung der Attentäter nach Belgrad. In der russischen Deutung waren die Mörder "unreife Anarchisten", noch dazu Staatsbürger des Habsburgerreiches, die einen bei der eigenen Bevölkerung verhassten Tyrannen umgebracht hatten. Anders als ihre britischen, deutschen oder französischen Kollegen verweigerten die russischen Diplomaten nach dem Anschlag jede Beileidsbekundung.

Schon in den 1870er Jahren war Russland für die slawischen Brüdervölker auf dem Balkan gegen das Osmanische Reich in den Krieg gezogen, damals vor allem für Bulgarien. In der Bosnischen Annexionskrise 1908 und 1909 hätte es zum Krieg gegen Österreich-Ungarn kommen können, wenn nicht das Deutsche Reich sich demonstrativ an die Seite Wiens gestellt hätte und Russland nach der Niederlage gegen Japan und der Revolution von 1905 zu geschwächt gewesen wäre, gegen zwei Feinde gleichzeitig zu Felde zu ziehen.

In den Balkankriegen 1912 und 1913 verliefen die militärischen Auseinandersetzungen so günstig für die russischen Schützlinge, dass die Vormacht nicht einzugreifen brauchte. Es genügte, in der Winterkrise 1912/1913 an der galizischen Grenze bedrohliche Truppenbewegungen vorzunehmen.

Im Juli 1914 lagen die Dinge anders. Serbien lief Gefahr, von Österreich‑Ungarn gedemütigt und in einen habsburgischen Vasallenstaat verwandelt zu werden. Im Gegensatz zu Wien stand für St. Petersburg nicht die Existenz als Großmacht auf dem Spiel. Aber es ging um Ansehen und Prestige und um gegenwärtige wie künftige Einflussmöglichkeiten im westlichen Balkan. Deswegen erklärte Außenminister Sergej Sasonow auf der entscheidenden Sondersitzung des Ministerrats am 24. Juli:

"Russland kann kein passiver Zuschauer bleiben, wenn bewusst auf einem slawischen Volk herumgetreten [wird]. In den Jahren 1876 und 1877 hatte Russland für die Befreiung der slawischen Völker auf dem Balkan gegen das Osmanische Reich gekämpft. Wir haben für diese Sache enorme Opfer gebracht. [...] Wenn Russland es versäumt, seine historische Mission zu erfüllen, wird es als dekadenter Staat angesehen werden und von nun an nur noch in der zweiten Reihe der Großmächte stehen. Wenn wir in diesem kritischen Moment die Serben ihrem Schicksal überlassen, wird das russische Ansehen auf dem Balkan ganz und gar zusammenfallen."

Für seinen Wechsel ins Lager der Scharfmacher gab es verschiedene Gründe. Zum einen hatten sich im Ministerrat die Gewichte zugunsten der Falken verschoben. Der starke Mann war Landwirtschaftsminister Alexander Kriwoschein als Kopf der frankophilen - und das hieß zugleich: antideutschen - Kriegspartei.

Zum anderen stellte sich für Russland die Frage der Meerengen dringlicher denn je. Wer den Bosporus und die Dardanellen kontrollierte, beherrschte den Zugang vom Schwarzen Meer ins östliche Mittelmeer und damit die maritime Lebensader Russlands. Als die jungtürkische Führung während der Balkankriege die Meerengen für Handelsschiffe sperrte, sanken die russischen Getreide-Exporte um ein Drittel, und die Schwerindustrie in der Ukraine kam fast zum Erliegen.

Eroberung der Meerengen hatte für Russland oberste Priorität

Solange das Osmanische Reich schwach war, erschien die Lage aus russischer Sicht gerade noch erträglich. Im Winter 1913/14 holten die Türken jedoch den deutschen General Otto Liman von Sanders als neuen Korpskommandanten von Konstantinopel ans Goldene Horn. Außerdem hatten sie in Großbritannien zwei hochmoderne Schlachtschiffe vom Typ Dreadnought bestellt, deren erstes im Juli 1914 eintreffen sollte.

Zwar erreichte St. Petersburg durch massiven diplomatischen Druck im Zusammenspiel mit Paris und London, dass Liman von Sanders der Befehl über die türkischen Truppen am Bosporus wieder entzogen wurde. Aber die Aussicht auf weiter wachsenden deutschen Einfluss an der Hohen Pforte und neueste britische Flottentechnik in den Händen der Jungtürken genügten, um Pläne einer russischen Eroberung der Meerengen ganz oben auf die politische und militärische Tagesordnung zu setzen.

Das Problem bestand aus russischer Sicht darin, wie der Bosporus gewonnen werden konnte, ohne die Rückendeckung durch Frankreich und England zu verlieren. Eine Situation wie im Krimkrieg, als Russland allein gegen ein Bündnis aus Frankreich, England und dem Osmanischen Reich gekämpft hatte, sollte vermieden werden.

Entsprechend vorsichtig spielte Sasonow in der Julikrise seine Karten aus. Entscheidend war aus seiner Sicht, dass die langwierige Mobilisierung russischer Truppen rechtzeitig begann, um militärisch erfolgreich zu sein. Gleichzeitig musste der Eindruck gewahrt bleiben, nicht Russland, sondern seine Gegner seien die Aggressoren, damit Frankreich und möglichst auch England nicht von der Fahne gingen. Daher war bereits im November 1912 festgelegt worden:

"Es wäre günstig die Truppenkonzentration abzuschließen, ohne Feindseligkeiten zu beginnen, um den Feind nicht endgültig seiner Hoffnungen zu berauben, dass der Krieg noch verhindert werden könnte. Unsere diesbezüglichen Vorbereitungen müssen unter der Maske geschickter diplomatischer Verhandlungen verborgen werden, um die Ängste des Feindes so weit wie möglich einzuschläfern."

Entschlossenes Auftreten Frankreichs gegen Deutschland

An diese Konzeption hielt sich Sasonow im Sommer 1914. Zielstrebig veranlasste er die ersten Maßnahmen zur Kriegsvorbereitung schon am 24. Juli, noch ehe Serbien auf das österreichische Ultimatum geantwortet hatte, ja sogar bevor er selbst den Text der Wiener Note überhaupt gelesen hatte. Die russische Teilmobilmachung, die von einer Generalmobilmachung kaum zu unterscheiden war, begann in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli. Weil sie sich im Geheimen vollzog, konnte Sasonow auch danach den Anschein diplomatischer Verbindlichkeit und Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten.

Mit Frankreich im Einvernehmen zu bleiben, war nicht schwierig. Dort war Raymond Poincaré erst als Ministerpräsident, seit Januar 1913 als Staatspräsident ein vehementer Verfechter der russisch-französischen Allianz. Er stand für ein entschlossenes Auftreten gegen Deutschland. Heftigem innenpolitischen Widerstand zum Trotz setzte er die Verlängerung des Wehrdienstes von zwei auf drei Jahre durch. Damit konnte Frankreich im Kriegsfall 200.000 Mann mehr ins Feld führen.

Die russischen Ambitionen auf dem Balkan entgingen Poincaré nicht. Als Baron Nikolai Hartwig, der russische Gesandte in Belgrad, 1912 fast im Alleingang den Balkanbund zwischen Serbien, Bulgarien, Griechenland und Montenegro schmiedete, erklärte Poincaré in einem Gespräch mit Sasonow:

"Allem Anschein nach enthält der Vertrag nicht nur die Saat für einen Krieg gegen die Türkei, sondern auch für einen Krieg gegen Österreich. Außerdem etabliert er die Hegemonie Russlands über die slawischen Königreiche, weil Russland als der Schiedsrichter in allen Fragen bezeichnet wird. Ich bemerke Sasonow gegenüber, dass dieses Abkommen, wenn man das Kind beim Namen nennen will, ein Kriegsabkommen sei und dass es nicht nur die tieferen Motive der Serben und Bulgaren enthülle, sondern auch Anlass zu der Befürchtung gebe, dass ihre Hoffnungen von Russland genährt worden seien."

Poincaré zog aus dieser Beobachtung nicht den Schluss, mäßigend auf Russlands Balkanpolitik einzuwirken oder sich von ihr zu distanzieren. Im Gegenteil. Traditionell hatte sich Frankreich an Südosteuropa zwar uninteressiert gezeigt. Man wollte sich fernab eigener Interessengebiete nicht in gefährliche Turbulenzen verstricken lassen. Unter Poincaré jedoch vollzog sich ein Kurswechsel. Nun signalisierte man, auch in einer reinen Balkanangelegenheit sei eine französische Intervention nicht ausgeschlossen.

Ein Krieg, der vom Balkan ausging, so das Kalkül, hatte den Vorteil, dass Russland daran zweifellos von Anfang an beteiligt sein würde. Man musste nicht fürchten, es könnte seinen französischen Verbündeten im Regen stehen lassen. Ein rascher russischer Angriff auf Ostpreußen aber war wegen Frankreichs neuer militärischer Offensivstrategie gegen Deutschland existenziell wichtig. Deswegen war Poincaré bereit, auch das erhöhte Risiko eines vom Balkan ausgehenden großen europäischen Krieges einzugehen.

Vor diesem Hintergrund brach Poincaré Mitte Juli gemeinsam mit dem neuen, außenpolitisch unerfahrenen Ministerpräsidenten René Viviani zu einem dreitägigen Staatsbesuch ins Zarenreich auf. Was genau vom 20. bis 23. Juli in St. Petersburg besprochen wurde, wissen wir nicht.

Rätselhafterweise sind keine offiziellen Gesprächsaufzeichnungen erhalten geblieben - weder in Frankreich noch in Russland. Poincaré und Viviani, so viel steht jedoch ziemlich fest, erfuhren in der russischen Hauptstadt vom Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien, und der Präsident nutzte offenbar die Gunst der Stunde, um der russischen Führung zu versichern, Frankreich werde in der Krise fest an ihrer Seite stehen. Dies war das französische Gegenstück zum Berliner Blankoscheck für Wien.

Deutschland drohte unverholen mit Krieg

Für Frankreich war es noch wichtiger als für Russland, dass England in dem bevorstehenden großen Krieg nicht neutral bleiben würde, sondern am Ende auf der Seite der russisch-französischen Allianz stand. Um das nicht zu gefährden, schob Poincaré frühzeitig allen Plänen des französischen Generalstabs, einen Angriff auf Deutschland über das neutrale Belgien voranzutreiben, einen Riegel vor. Umsichtig verbannte die französische Führung in den letzten Julitagen Hinweise auf mögliche Kriegsvorbereitungen aus ihrer diplomatischen Korrespondenz mit London.

In gewisser Weise verhielten sich die beiden feindlichen Allianzen in den letzten Tagen vor Kriegsbeginn spiegelverkehrt. Die Deutschen drohten mehr oder weniger unverhohlen mit Krieg, zögerten die Mobilmachung aber lange hinaus. In Paris und St. Petersburg hingegen vermied man unnötiges Gerede vom Krieg, bereitete sich aber im Geheimen effektiv darauf vor.

Die einzige europäische Großmacht, die sich in der Julikrise keine Sorgen um förmliche Bündnisverpflichtungen zu machen brauchte, war England. Außenminister Sir Edward Grey wurde nicht müde, seinen Landsleuten zu versichern, die Regierung sei durch keine Verträge gezwungen, in einem Konflikt auf dem Kontinent militärisch zu intervenieren.

Wie Vieles, was Grey sagte, war auch diese Behauptung nicht falsch. Sie war aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hatte sich gerade die liberale Regierung, der er angehörte, in den Jahren vor 1914 auf eine Reihe von Kolonialabkommen, informellen Übereinkünften, militärischen Absprachen und symbolische Gesten gegenüber Frankreich und Russland eingelassen, die zwar nicht rechtlich bindend waren, die in ihrer Summe aber doch politische und moralische Verpflichtungen begründeten.

Anders als oft angenommen, ging England diese Absprachen, besonders die Entente Cordiale mit Frankreich 1904 und das Abkommen mit Russland 1907, nicht ein, weil es sich vor Deutschland fürchtete. In London hielt man Frankreich und vor allem Russland für die bei weitem gefährlicheren Rivalen. Deswegen wollte man sich mit ihnen friedlich einigen, um eine Überdehnung des eigenen Imperiums zu vermeiden. So schrieb Arthur Nicolson im April 1912 an den britischen Botschafter Goschen in Berlin:

"Es wäre weit nachteiliger, ein unfreundliches Frankreich und ein unfreundliches Rußland zu haben als ein unfreundliches Deutschland. Das Letztere kann uns allerdings reichlich viel Verdruß bereiten, aber es kann keine unserer wichtigeren Interessen wirklich bedrohen, während uns besonders Rußland im Mittleren Osten und an unserer indischen Grenze die größten Verlegenheiten bereiten und uns dort sogar in Gefahr bringen könnte, und es wäre höchst bedauerlich, wenn wir zu den Verhältnissen zurückkehren würden, die vor 1904 und 1907 bestanden haben."

Nachdem halbherzige britische Vermittlungsbemühungen in der Julikrise gescheitert waren, geriet Grey in die Zwickmühle. Auf der einen Seite erwarteten Russland und Frankreich, dass England auf ihrer Seite intervenieren werde - zumal Frankreich zwei Jahre zuvor seine Flotte in Absprache mit England aus der Nordsee abgezogen, ins Mittelmeer verlegt und die französische Atlantikküste dem Schutz der Royal Navy überlassen hatte.

Auf der anderen Seite vertraute die britische Öffentlichkeit Greys Versicherung, es gebe keinen Zwang, in einen europäischen Krieg einzugreifen. Gerade beim radikalen Flügel seiner eigenen Partei war ein Zusammengehen mit dem autokratischen Russland gegen das Deutsche Reich unpopulär. Nicht einmal im Kabinett besaßen die Befürworter einer Intervention bis Anfang August eine Mehrheit.

Schließlich wendeten zwei Umstände das Blatt zugunsten der Kriegsbefürworter. Die konservative Opposition im Unterhaus signalisierte, sie stünde bereit, bei einem Scheitern der Regierung gemeinsam mit den liberalen Interventionisten das Land in einer Koalitionsregierung in den Krieg zu führen. Vor die Wahl gestellt, den unausweichlich scheinenden Krieg aus der Regierung heraus zu gestalten oder ihn hilflos von den Oppositionsbänken aus zu verfolgen, entschieden sich die meisten Minister für den Verbleib an der Macht. Am Ende traten nur zwei von ihnen aus Protest gegen den britischen Kriegseintritt zurück.

Legitimation für den Kriegseintritt Großbritanniens

Außerdem gab der deutsche Einmarsch in Belgien den britischen Interventionisten am 4. August endlich einen vorzeigbaren Grund an die Hand, mit dem sich der Kriegseintritt legitimieren ließ. Schließlich hatte England im Londoner Protokoll von 1839 die belgische Neutralität förmlich garantiert. Kampf für die Einhaltung völkerrechtlicher Verträge und Schutz eines kleinen Landes gegen die gewaltsame Invasion eines übermächtigen Nachbarn - damit ließ sich der Eintritt in den Krieg öffentlich rechtfertigen, auch wenn beide Punkte in den vorangegangenen Diskussionen kaum eine Rolle gespielt hatten.

Bleibt die Frage nach der Verantwortung der deutschen Reichsleitung in der Julikrise. Bethmann-Hollweg spielte mit seiner Politik des kalkulierten Risikos tatsächlich Vabanque - so wie Berchtold in Wien, Sasonow in Sankt Petersburg, Poincaré in Paris und Grey in London. In den meisten Hauptstädten wechselte die zivile Leitung der Außenpolitik im Sommer 1914 aus dem Lager der Mäßigung an die Seite der Scharfmacher. Auch in dieser Hinsicht bildete die Wilhelmstraße keine Ausnahme.

Die Reichsleitung agierte nach den Schüssen von Sarajewo nicht aus einer Position der Stärke, sondern der strategischen Schwäche heraus. Das Flottenwettrüsten mit England war verloren. Russland hatte seine Schwäche nach der Niederlage gegen Japan überwunden. Seine Armeen wuchsen. Die Vorlaufzeit, sie zu mobilisieren, verringerte sich. Frankreich demonstrierte mit dem Übergang zur dreijährigen Dienstzeit, dass es nicht bereit war, sich dem Nachbarn im Osten kampflos zu unterwerfen.

Bethmann-Hollweg setzte in dieser Situation auf einen lokalen Balkankrieg - und verlor. Allenfalls kalkulierte er einen europäischen Krieg gegen Russland und Frankreich ein. Auch dieses Spiel ging verloren. Ein Weltkrieg unter Einschluss Englands war das Letzte, was der Kanzler wollte. Darum suchte er in den letzten Tagen vor Kriegsbeginn so verzweifelt und zunehmend kopflos nach Auswegen.

Neue historische Erkenntnisse malen ein Bild in Grautönen

Die deutsche Führung griff in der Julikrise nicht übermütig und größenwahnsinnig nach der Weltmacht. Vielmehr verfolgte sie, getrieben von Abstiegsängsten und Einkreisungssorgen, das defensivere Ziel, jene prekäre Situation einer begrenzten Hegemonie auf dem europäischen Kontinent wieder zu errichten, die das Reich unter Bismarck einmal besessen hatte.

Der Blankoscheck an Österreich war ein denkbar ungeeignetes Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Er machte die Eskalation der Balkankrise erst möglich und kettete das Deutsche Reich an die Wiener Politik, ohne sie kontrollieren zu können. Ähnlich hilflos stand der Kanzler den militärischen Zwängen des deutschen Angriffsplans im Westen gegenüber. Der Einmarsch ins neutrale Belgien setzte Deutschland ins Unrecht und half, jenen unwahrscheinlichen Dreierverband aus Russland, Frankreich und England zuwege zu bringen, den es bis dahin als Kriegsbündnis noch nie gegeben hatte.

Insgesamt malen die neuen historischen Erkenntnisse ein Bild in Grautönen. Manchen gefällt das nicht, weil es im Widerspruch zu liebgewonnener Selbstwahrnehmung und klaren Feindbildern steht. In England und Frankreich würden einige gern an der Schwarz-Weiß-Version eines "gerechten Krieges" festhalten, in dem Liberalismus gegen Militarismus, Demokratie gegen Autokratie und nationale Selbstbestimmung gegen Fremdherrschaft standen. Umgekehrt haben wir uns in Deutschland einen negativen Exzeptionalismus angewöhnt: das Gefühl, heute besonders gut da zu stehen, weil wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders schlecht gewesen seien.

Die neuen Deutungen der Julikrise leugnen den deutschen Beitrag nicht, sie setzen ihn aber in angemessenere Proportionen. Schuldstolz steht uns genauso wenig zu wie ein triumphierender Freispruch.