Das Yangjialing-Freilichtmuseum in der zentralchinesischen Stadt Yan’an. In einer von außen unscheinbaren Backsteinhalle drängen sich Besuchergruppen dicht an dicht: vor allem Senioren, Schulklassen, Betriebsausflügler. Die Stimmung ist fröhlich und gelöst. Die meisten haben ihre Smartphones in der Hand und machen aufgeregt Fotos: von den roten Fahnen und Spruchbannern, die an den Wänden hängen, und natürlich Selfies.

Viele Besucher sind von weit her angereist. So wie diese Frau, die bei einem staatlichen Betrieb im 500 Kilometer entfernten Changde arbeitet. Sie ist mit mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen nach Yan’an gekommen.

"Wir sind zum Lernen hergekommen, wir wollen mehr erfahren über das 100. Gründungsjahr der Kommunistischen Partei."

"Das glückliche Leben, das wir in China führen, das hat hier angefangen!"

Die Kommunistische Partei Chinas inszeniert Yan’an als die "Stadt der Revolution". Sie gilt als eines der Zentren der sogenannten Roten Geschichte Chinas: Nach Yan’an hatten sich die Kommunisten 1935 nach ihrem sogenannten Langen Marsch zurückgezogen. Bis Ende der 1940er-Jahre befand sich hier das politische und militärische Hauptquartier der damals noch jungen Kommunistischen Partei.

Fremdenführerin Liu Ting deutet auf vier Porträts, die am Rand der Yangjialing-Halle von Yan’an hängen.

"Das sind Marx, Engels, Lenin und Stalin. Ihre Errungenschaften, vor allem die von Marx und Lenin, bildeten damals die Grundlagen für uns."

Yan’an zieht nicht nur Touristen an, sondern auch Parteikader. Eine der wichtigsten Parteihochschulen der Volksrepublik befindet sich in der Zweimillionenstadt im Landesteil Shaanxi. Zu den Top-Professorinnen der KP-Kaderschmiede gehört Feng Jianmei. Sie schlägt die Brücke von damals nach heute.

"Die Yanan-Ära hat unserer Partei viele wichtige Erfahrungen hinterlassen. Eine davon ist, dass unsere Partei eine starke und geeinte Führung braucht. Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat die heutige Partei erkannt, wie wichtig es ist, einen zentralen Führungskern zu haben."

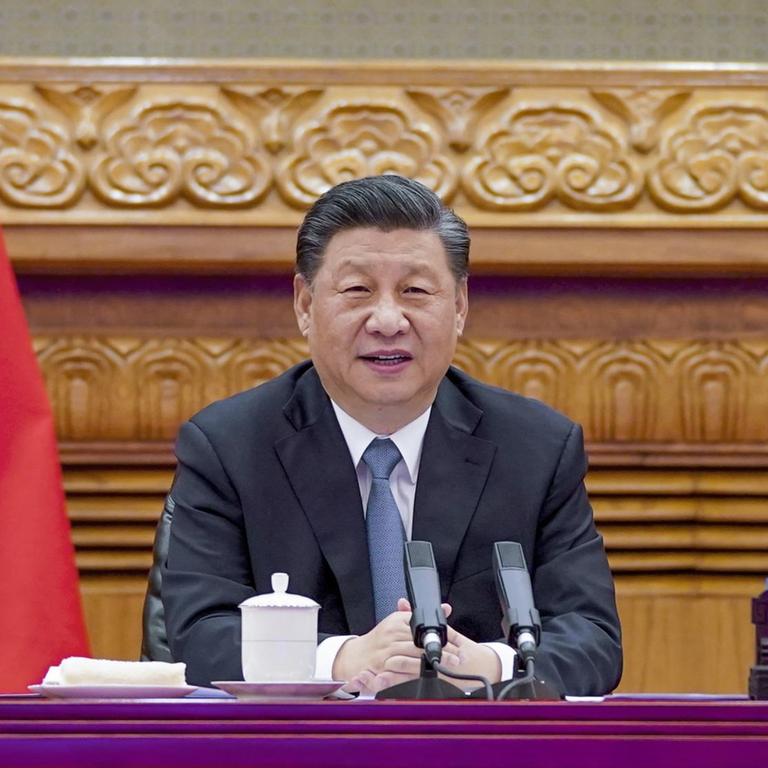

Ein starker Führungskern – das ist ein Verweis auf Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der 68-Jährige führt seit Ende 2012 die Kommunistische Partei und das chinesische Militär, die Volksbefreiungsarmee. Seit 2013 ist Xi auch offizielles Staatsoberhaupt. Die Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre hat er abschaffen lassen. Xi ist nun Staats- und Parteichef solange er will - oder solange die Partei ihn lässt. Er ist "der Kern", wie es im Jargon der Kommunistischen Partei heißt, und der mächtigste Führer der KP und Chinas seit Mao Zedong.

Von der Illegalität zum Triumph

Dass die Kommunistische Partei durch den Lauf der Geschichte auserwählt sei, China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen alleine zu regieren, das macht Xi regelmäßig deutlich.

"Die Geschichte zeigt uns, dass die Entscheidung des Volkes, die große Wiedergeburt der Chinesischen Nation von der Kommunistischen Partei Chinas anführen zu lassen, völlig korrekt war. Davon dürfen wir niemals abweichen."

Dabei hatte die KP vor 100 Jahren ganz klein angefangen – als Gruppe versprengter Marxisten, die begeistert waren von der bolschewistischen Revolution in Russland vier Jahre zuvor und diese Revolution aus Europa nach China holen wollten. Mit Hilfe der Sowjetunion und der Komintern, also der Kommunistischen Internationalen mit Sitz in Moskau, gelang es, erste Strukturen aufzubauen – damals noch in der Illegalität, erzählt Daniel Leese, Historiker an der Universität Freiburg.

"Die Partei bleibt lange Zeit relativ marginal, es gibt dann verschiedene Phasen, in denen sie relativ großen Aufschwung gewinnt, und der größte Aufschwung ist sicherlich in der Phase der späten 1930-er und frühen 40-er Jahre, als sich also der anti-japanische Widerstandskrieg, also die chinesische Front des Zweiten Weltkriegs abzeichnet und die Kommunistische Partei sehr stark auf Patriotismus und Nationalismus setzt, da explodieren die Zahlen dann von einigen Zehntausenden und überschreiten die Millionengrenze und später gibt es dann noch mal ähnliche Entwicklungen vor und nach der Staatsgründung."

Der Triumph für Mao und seine Anhänger war der 1. Oktober 1949: die Ausrufung der Volksrepublik auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.

Geschichtsschreibung mehr Auslegung als Faktenanalyse

Bis heute erzählt die chinesische KP die Geschichte ihrer Machtergreifung als Heldenepos fast ohne Brüche und Widersprüche. Historische, um genaue Faktenanalyse bemühte Geschichtsschreibung war noch nie die Sache autokratischer Regime. Die Kontrolle über die Geschichtsschreibung ist daher auch in China Teil der Machtpolitik, sagt Historiker Daniel Leese, der zum Umgang Chinas mit der Vergangenheit forscht. Die Geschichtsschreibung der KP sei weniger Wissenschaft, sondern eher Exegese, also Auslegung und Deutung - aber in China habe die KP immer den Anspruch auf absolute Wahrheit.

"Es geht also häufig darum, dass zunächst von der Partei eine autoritative Bewertung von der Geschichte vorgegeben wird, also in Regel geht es darum, einen Rahmen zu setzen und dann müssen also die Historiker gucken, wie sie die Fakten dort einpassen."

In diesem Rahmen die katastrophalen Fehler der Parteiführung unterzubringen, erfordert bis heute intellektuelle Verrenkungen. Denn ausblenden, uminterpretieren oder kleinreden muss die Partei Vieles, um ihren Anspruch auf absolute Macht nicht zu gefährden: die Grausamkeiten der Landreform und die mehr als 30 Millionen Toten des "Großen Sprung nach vorn" in den 1950-er Jahren – Folge einer fehlgeleiteten Industrialisierungskampagne, die zur größten von Menschen verursachten Hungersnot führte. Und schließlich die zehn Jahre der Kulturrevolution ab 1966, die Gewalt und das Chaos dieser Jahre, die landesweit ebenfalls Millionen Menschen das Leben kosteten und noch heute unzählige Familien traumatisieren.

Versuche, sich mit den Abgründen der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, waren immer nur kurzlebig. Ein Fenster hatte sich nach den Tod Maos 1976 aufgetan. Deng Xiaoping, der die wirtschaftliche Öffnung Chinas einleitete, rief 1978 zur Befreiung der Gedanken auf:

"Viele wichtige Fragen werden nur von ein oder zwei Personen entschieden, die anderen können nur gehorchen und brauchen dann gar nicht erst selbst zu denken", kritisierte Deng in einer Rede die Zentralisierung der Macht.

Gab es nach dem Tod des Langzeitdiktators Mao Zedong also durchaus Versuche, sich politisch neu zu orientieren, wurde am Machtmonopol der Partei nie gerüttelt. Forderungen nach mehr Demokratie in China kamen trotzdem auf, sie gipfelten im Frühjahr 1989 in den landesweiten Studentenprotesten. Sie wurden Anfang Juni 1989 rund um den Platz des Himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen und als konterrevolutionär gebrandmarkt. Auch der Untergang der Sowjetunion nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa hallte in China laut nach. Das Schicksal der UdSSR gilt in der KP China bis heute als deutliche Warnung, die Zügel der Macht bloß nicht zu lockern. Staatschef Xi Jinping steht in dieser Tradition.

"Der Weg des Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen, von der Kommunistischen Partei auf den Weg gebracht, ist korrekt, muss weitergehen, davon dürfen wir nie abweichen."

Xi sieht sich auf einer historischen Mission: Die Kommunistische Partei unter Mao hat das Neue China aufgebaut, unter der Führung von Xi wird die KP die Volksrepublik zu neuer Größe führen. Er hat die Macht erneut stark zentralisiert und bedient sich Herrschaftsinstrumenten, die die Partei nach dem Tod Maos eigentlich hatte ablegen wollen: Dazu gehört der heute in China wieder allgegenwärtige Personenkult.

Personenkult um Staats- und Parteichef Xi Jinping

Besonders deutlich zu erleben ist dieser Personenkult anderthalb Autostunden östlich der zentralchinesischen Revolutionsstadt Yan’an. Dort liegt das Dorf Liangjiahe in einem engen Tal. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Touristenziele Zentralchinas entwickelt. Das liegt nicht an den idyllischen sattgrünen Bergen rund um Liangjiahe, sondern an dem berühmtesten Bewohner des Dorfes von Ende der 1960er bis Mitte der 1970er-Jahre: Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Der heutige Staatschef kam 1969 in Folge der Kulturrevolution nach Liangjiahe. Unter dem Motto "Hinauf auf die Berge, hinunter in die Dörfer" wurden damals mehr als zehn Millionen junge Stadtbewohner in die ländlichen und unterentwickelten Regionen der Volksrepublik geschickt, um, wie es hieß, von der arbeitenden Bauernklasse das wahre Leben zu lernen. Zuvor waren landesweit Schulen und Universitäten aus kommunistisch-ideologischem Eifer geschlossen worden. Xi Jinping lebte in dem Dorf Liangjiahe in einer für die Region typischen Höhlenwohnung. Also in einem in den lehmigen Berg hineingegrabenen Zimmer.

Das Höhlenzimmer ist nur wenige Quadratmeter groß, hat eine gewölbte Decke, ist relativ dunkel und mit wenigen einfachen Möbeln ausgestattet: Stühle und Tisch aus Holz, am Rand stehen große Tonkrüge, die als Ablage für Kleidung und andere Habseligkeiten dienten.

Mit fünf weiteren aufs Land verschickten jungen Leuten lebte Genosse Xi hier, erklärt die Führerin, während sie auf sechs Kissen und Wolldecken deutet, die auf einem einfachen Steinpodest – dem Bett – liegen.

"Hier auf dem Bett ist ein kleiner Tisch. Die jungen Männer nutzten ihn damals zum Essen und zum Studieren. Auf dem Tischchen sehen Sie eine Petroleumlampe. Staatschef Xi verbrachte hier eine Menge Zeit mit Lesen, wobei er diese Lampe benutzte, und sein Gesicht wurde vom Ruß regelmäßig ganz schwarz."

Einige der Besucher der engen Höhlenwohnung hören der Fremdenführerin andächtig zu, andere machen sich lustig über die offensichtlich zumindest teilweise nachgebaute Kulisse. Wo ist Xi denn hier damals aufs Klo gegangen? War er wirklich so klein, dass er mit fünf anderen Männern auf dieses kleine Bett gepasst hat? Und hing etwa damals schon dieses Mao-Zedong-Fanposter an der Wand?

Landesweit hat der Personenkult um Xi Jinping in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. In den staatlichen Medien ist er allgegenwärtig. Nachrichtenwebseiten und Fernsehsender berichten täglich ausführlich, welche Betriebe, Armeestützpunkte und Planungskommissionen der Staatschef auf seinen Touren "inspiziert" hat, wie es offiziell heißt. Gezeigt werden immer wieder begeistert klatschende Anwohnerinnen und Anwohner, oft unterlegt mit kitschiger Musik.

Von echter Nähe zur chinesischen Bevölkerung ist keine Spur. Interviews hat der heute 68-Jährige seit Jahren nicht mehr gegeben. Zur Tagespolitik äußert sich Xi Jinping so gut wie nie. Dafür hängen überall in China große Porträts, die den milde lächelnden Staatschef zeigen.

Universitäten und staatliche Thinktanks gründen eigene Institute, die sich ausschließlich mit den Ideen Xi Jinpings beschäftigen. Bei seinem Amtsantritt vor knapp neun Jahren sei dieser enorme Personenkult nicht absehbar gewesen, sagt der Historiker Daniel Leese von der Universität Freiburg.

"Das ist etwas, was man so nicht unbedingt hätte erwarten können. Denn eigentlich war es ja die Grundlage der Partei-Selbstverständigung nach Mao Zedongs Tod gewesen, dass es nie wieder so weit kommen darf, dass ein Individuum über der Partei stehen darf. Aber ganz offensichtlich waren die Fliehkräfte innerhalb der Partei so stark, dass er für sich keine andere Möglichkeit gesehen hat, um auf diesem Wege die Partei zusammenzuhalten."

Wirtschaftlicher Erfolg legitimiert die Macht der KP

Unter Xis Führung sitzt die Kommunistische Partei heute trotz aller Verwerfungen, Krisen und Machtkämpfe fester im Sattel denn je. Wirtschaftlich ist China in den letzten 40 Jahren kometenhaft aufgestiegen – von einem verarmten Bauernstaat zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auf den ersten Blick wirkt China wie ein kapitalistisches Musterland. Aber Partei und Staat haben sich nie wirklich zurückgezogen. Chinas Staatskonzerne sind heute mächtiger denn je und auch die privaten milliardenschweren Tech-Konzerne sind allesamt stramm auf Parteilinie. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte legitimiert die Kommunistische Partei ihre Macht. Mit Repression, Gewalt und Zensur setzt sie ihre Macht durch. Das Militär untersteht bis heute der Parteiführung – und nicht dem Staat. Die Justiz ist nicht unabhängig, Gerichte und Richter sind an Parteiweisungen gebunden. Kein anderes Land der Welt gibt so viel für die innere Sicherheit aus wie China.

Aber anders als Kommunistischen Parteien in den Staaten des alten Ostblocks hat die KP China den Sprung in 21. Jahrhundert geschafft. Kai Strittmatter, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat das in seinem Buch "Die Neuerfindung der Diktatur" eindrücklich beschrieben.

"Die kommunistische Partei Chinas stürzt sich mit einer Wucht und einer Leidenschaft in die Digitalisierung, in Sachen wie Künstliche Intelligenz, Big Data, wie keine andere Regierung auf diesem Erdball und sie verpasst ihrem System ein digitales Update. Sie möchte zum einen ihre Wirtschaft in die Zukunft katapultieren, sie möchte aber gleichzeitig ihr politisches System krisenfest machen; diesen alten repressiven Leninismus zukunftsfest und krisenfest machen."

Abweichende Stimmen sind im öffentlichen Raum vollständig verstummt. Kritik an der Kommunistischen Partei kommt laut nur noch aus dem Ausland – erreicht in China nur wenige. Denn Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube – sie alle sind neben vielen Webseiten und internationalen Nachrichtenportalen in China blockiert.

Zugleich steckt hinter der totalen Kontrolle eine tiefe Unsicherheit. Von einem Angst-Diskurs spricht Historiker Daniel Leese. Denn ob die KP tatsächlich so einig und fest zusammensteht, wie sie sich nach außen präsentiert, ist unklar. Zeigen dürfte sich das erst in einigen Jahren, wenn die Nachfolge von Xi Jinping ansteht. Aber derzeit weiß niemand, wie lange er noch an der Macht sein wird.

Weite Teile der Zivilgesellschaft auf Parteilinie

Aber solche Fragen werden in China - zumindest öffentlich - nicht diskutiert. Schon gar nicht in Yan’an, der Stadt in Zentralchina und Pilgerstätte für all die, die sich für den staatlich orchestrierten Gründungsmythos der Kommunistischen Partei interessieren.

Einer von ihnen ist der 29-jährige Gao Cong aus der Millionenmetropole Xi’an. Mit seinem Besuch der KP-Gedenkstätten in Yan’an will er seinem großen Ziel näherkommen: selbst Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden. Doch ganz so einfach ist das nicht.

"Bei uns im Nachbarschaftszentrum, in dem ich arbeite, wollen viele von uns jüngeren Leuten Parteimitglied werden. Ich versuche also, noch besser zu sein als die anderen. In mein Motivationsschreiben lasse ich echte Gefühle einfließen. Unsere Parteikader lassen sich zwar nichts anmerken über das, was sie über uns denken. Aber sie kriegen natürlich mit, wie wir drauf sind. Ich versuche also, ein echter Partei-Enthusiast zu sein – ich bemühe mich um extra gute Leistung und um Anerkennung durch die Partei-Oberen."

91 Millionen Mitglieder hat die Kommunistische Partei Chinas nach eigenen Angaben. Eine Mitgliedschaft hilft bei der Karriere, in Staatsunternehmen sowieso aber auch in Privatunternehmen. Doch nur die Besten, Zuverlässigsten und Strebsamsten werden überhaupt zugelassen für das komplizierte Aufnahmeverfahren. Bis zu einer vollwertigen Mitgliedschaft können mehrere Jahre vergehen. Den 29-jährigen Gao Cong stört das nicht.

"Parteimitglied zu werden: Für mich ist das ist eine große Ehre. Wieder austreten, das käme niemals in Frage."

Natürlich sehen das nicht alle so in China, noch nicht mal innerhalb der KP. Unter den fast 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen gibt es viele, die die Kommunistischen Partei nicht als Glücksfall, sondern als großes Unglück betrachten. China sei nicht durch die KP so reich und mächtig geworden, sondern trotz der Kommunistischen Partei, hört man von kritischen Chinesen regelmäßig. Das Land China – das sei nicht das gleiche wie die Kommunistische Partei, auch dieses Argument hört man immer wieder. Die Professorin Feng Jianmei von der Kommunistischen Parteihochschule in Yan’an weißt das empört zurück.

"Das Volk und die Geschichte haben es entschieden: Die Kommunistische Partei und das chinesische Volk sind untrennbar. Wenn man glaubt, man könne das chinesische Volk und die Partei getrennt betrachten, dann heißt das, dass man absolut nichts versteht von China."

KP vertraut auf klassische Instrumente einer Diktatur

Der Historiker Daniel Leese von der Universität Freiburg hält das für falsch. Für ihn ist die Behauptung, der Staat, das Volk und die KP seien untrennbar, nicht mehr als eine politische Strategie.

"Das ist eine Strategie, die man sehr stark unter Xi Jinping erkennen kann, also dass die Grenzen zwischen Staat und Partei, aber auch die Grenze zwischen Partei und Volk überschrieben wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass man China nicht versteht oder sonstwas. Vielmehr hat es damit zu tun, dass mit diesem Argument Kritik an der Partei unmittelbar auch zur Kritik an China, am Staat und am Volk wird. Es gibt so keinen Grund mehr, irgendwelche Alternativen zu denken, weil: Die Geschichte hat ihre Erfüllung gefunden."

Bisher kommt die Kommunistische Partei Chinas mit dieser Logik durch. Wirtschaft, Politik, Medien und weite Teile der Zivilgesellschaft und des Kulturlebens sind vollständig auf Parteilinie. Damit das so bleibt, vertraut die Kommunistische Partei auch hundert Jahre nach ihrer Gründung und trotz aller Modernisierung immer noch auf die klassischen Instrumente einer Diktatur.