Louise Dahl-Wolfe war bereits vierzig Jahre alt, als sie begann, für "Harper’s Bazaar" als Modefotografin zu arbeiten. Louise Da hatte sie bereits ein bewegtes Leben hinter sich: Als Kunststudentin in San Francisco, als Werbegrafikerin in New York und als Fotografin, die in den 1920er-Jahren Europa und Nordafrika bereiste. Sie bewegte sich im Kreis von Künstlern und lernte bedeutende Kollegen wie Dorothea Lange und Edward Weston kennen. Debattiert wurde damals über Fotografie als neue Kunstform und auch über die Frage, wo man publizieren sollte.

Dahl-Wolfe in einem Interview 1983: "'Vanity Fair' war ein großartiges Magazin. Es war die einzige große Zeitschrift mit kulturellen Ambitionen. Edward Steichen war ihr Chef-Fotograf, damals der größte Förderer der modernen Fotografie. Jeder wollte damals für 'Vanity Fair' arbeiten, und das war auch mein Ziel."

Verliebt in Dior

1933 publizierte Louise Dahl-Wolfe ihre erste Fotografie in der "Vanity Fair", ein gestochen scharfes Schwarzweißporträt einer Frau mit sonnengegerbter, faltiger Haut, die an einem Küchentisch sitzt. Darauf stehen – arrangiert wie ein Stillleben - ein Teller mit Äpfeln und einem Kürbis sowie eine Petroleumlampe mit einem Aufsatz aus geschliffenem Glas. Das mit ihrer ersten Großbildkamera aufgenommene Bild war vier Jahre vor seiner Publikation entstanden, als Louise Dahl-Wolfe zu Beginn der Großen Depression in einer Hütte in Tennessee ohne Elektrizität lebte. Damals konnte noch niemand ahnen, dass die am 19. November 1895 in San Francisco geborene Tochter norwegischer Einwanderer als Mode- Fotografin eine beispiellose Karriere machen sollte. Dahl-Wolfe erinnert sich:

"Als ich 25 Jahre alt war, zog ich nach New York und arbeitete für Hearst Publications. Ich wohnte im Three Arts Club und hatte eine ziemlich gute Zeit mit den anderen Künstlern und Musikern dort. Im Alter von 28 Jahren begleitete ich eine Freundin nach Paris. Wir besuchten alle Modehäuser, und ich verliebte mich in die Kreationen von Dior und Givenchy."

Eine neue Art der Modefotografie

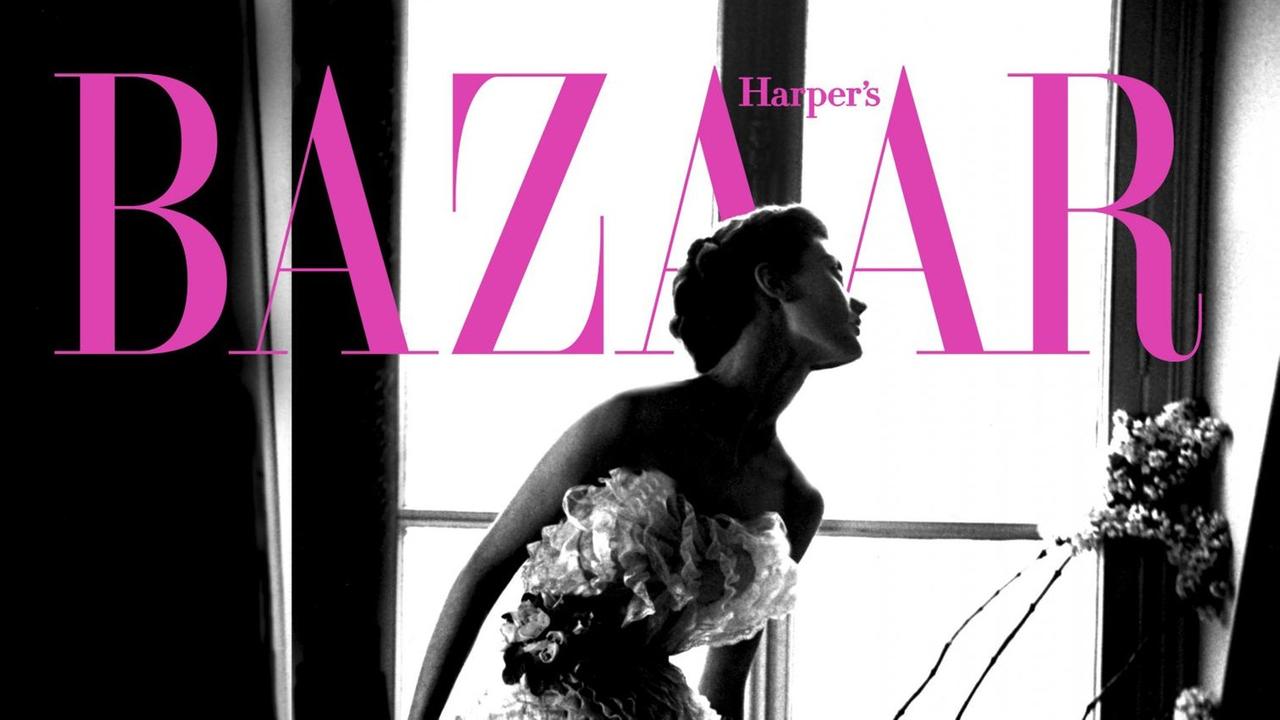

Louise Dahl-Wolfe war eine vielseitig begabte Frau. Sie war ausgebildet in Malerei, Grafik sowie Kunstgeschichte und hatte sich die Technik der Fotografie, inklusive Laborarbeit, selbst beigebracht. Als sie 1936 begann, für "Harper’s Bazaar" zu arbeiten, entstand aus der Kooperation mit der Chefredakteurin Carmel Snow und der Fashion-Direktorin Diana Vreeland eine neue Form der Modefotografie. Dahl-Wolfe arbeitete selbstständig in einem eigenen Studio, für das sie Kulissen anfertigen ließ, die von Matisse-Scherenschnitten oder Mobiles von Alexander Calder inspiriert waren.

Sie fotografierte aber auch auf den Straßen von Paris und Rom, am Strand oder in der Wüste. Entstanden sind Bilder von Frauen, die exquisite Mode lässig wie Alltagskleider vorführen. Dabei waren ihre Aufnahmen sowohl grafisch als auch malerisch bis ins letzte Detail durchkomponiert.

Der Fotografie-Kurator John P. Jacob urteilte in einem Aufsatz: "Es ist problematisch zu sagen, Dahl-Wolfes Fotografien seien ihrer Zeit voraus gewesen, denn sie waren im besten Sinn zeitgenössisch. Dahl-Wolfe war eine Pionierin, aber ihre Neuerungen betrafen die Anwendung der Fotografie, ihre sozialen und technischen Aspekte. Dahl-Wolfes großer Beitrag lag darin, in der Modefotografie einen natürlicheren Stil geschaffen zu haben, der einherging mit dem zunehmend lässiger werdenden Modedesign damals, dem sich wandelnden Geschmack und dem Selbstbild der Leserinnen."

Als freie Künstlerin gescheitert?

Fotografie sei keine Kunst, sagte Louise Dahl-Wolfe in dem Interview mit Pat Booth, mehr als ein Jahrzehnt vor ihrem Tod 1989. Fotografie sei guter Geschmack, veredelt durch mechanische Leistung. Die Kamera könne ein drittes Auge sein, aber im Vergleich zur Malerei sei Fotografie in ihren Ausdrucksformen limitiert. Mit dieser Auffassung rechtfertigte sie vielleicht nur vor sich selbst ihr Scheitern als freie Künstlerin. Denn eben dafür hatte sie sich als junge Frau interessiert: für Fotografie als Kunst. Heute bezweifelt keiner mehr das Potential des Mediums, doch die Grenzen zwischen kommerzieller und künstlerischer Fotografie sind noch immer fließend.