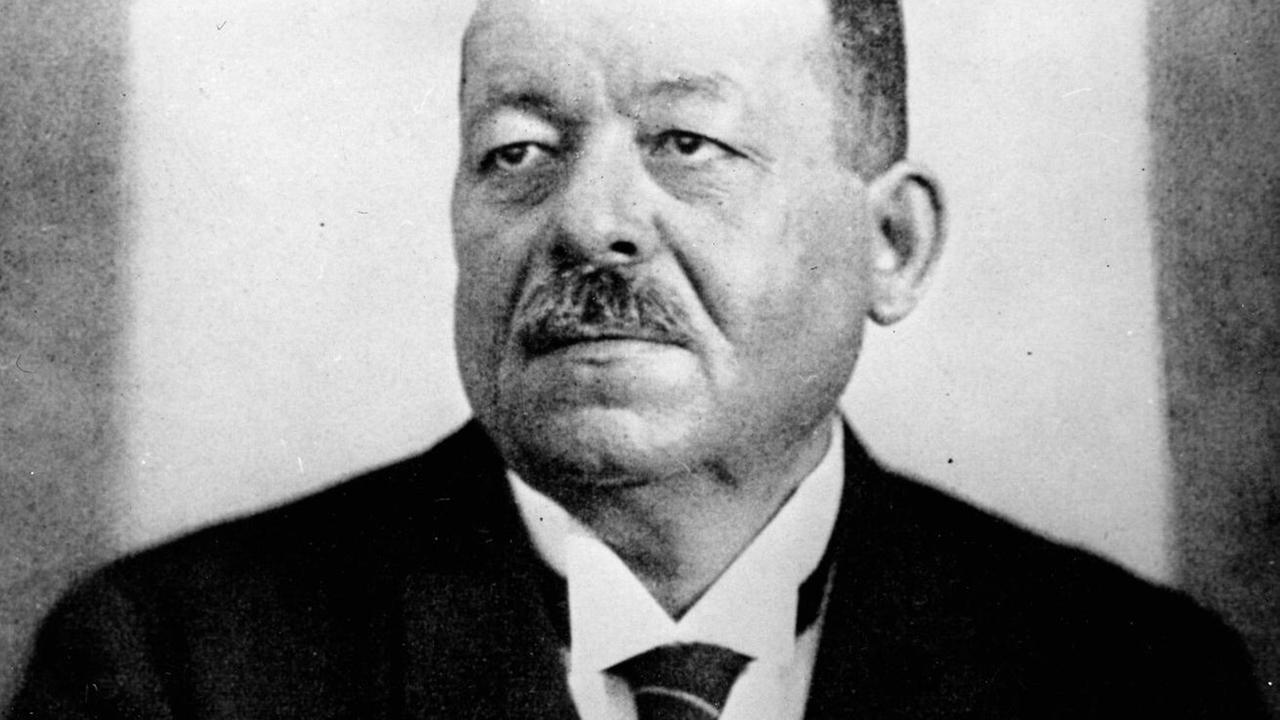

"Friedrich Ebert – der Mann, der Deutschland aus der Tiefe der Niederlage des Ersten Weltkriegs heraufgeführt hat, wurde am 4. Februar 1871 in der Pfaffengasse zu Heidelberg als Sohn eines Schneidermeisters geboren," so Carlo Schmid, Mitbegründer des Grundgesetzes und Sozialdemokrat, anlässlich des 80. Geburtstages seines Parteigenossen Friedrich Ebert.

Ein guter Redner und Organisator

Dessen sozialistische Grundüberzeugung nötigte Schmid zu Recht Respekt ab. In diesem Sinne charakterisierte er etwa auch jene Jahre, da der junge Ebert die damals üblichen Wanderjahre als Sattler-Geselle absolvierte. Ebert blieb der Sozialdemokratie zeitlebens treu. Am Ende seiner Wanderjahre ließ er sich 1891 in Bremen nieder. Hier konnte er in der Bürgerschaft der Hansestadt erste parlamentarische Erfahrungen sammeln. Ebert galt als guter Redner, als ausgewiesener Sozialpolitiker und exzellenter Organisator.

Nach dem Tod von August Bebel 1913 berief man ihn neben Hugo Haase zum Vorsitzenden der SPD auf Reichsebene. Dann kam der 1. August 1914. Dazu Carlo Schmid:

"Als der Erste Weltkrieg ausbrach, gehörte Ebert zu denen, die für die Bewilligung der Kriegskredite stimmten. Denn so international er als Sozialist war, so stand ihm doch der Schutz des Vaterlandes am nächsten. Zwei seiner Söhne fielen im Krieg."

Generalverdacht: "vaterlandslose Gesellen"

Es handelte sich indessen unübersehbar um einen Eroberungskrieg. Aber nach Eberts Einschätzung, die sich mit der einer Mehrheit der Sozialdemokraten deckte, war Widerstand zwecklos.

In der festgefügten Kriegsgesellschaft drohte, was bereits vor 1914 den Sozialdemokraten angelastet worden war: nämlich als "vaterlandslose Gesellen" zu gelten. So lavierte sich Ebert teils verschmäht von Links wie Rechts durch den Krieg.

In den sich überstürzenden Ereignissen von Kriegsende, Novemberrevolution und nicht endenden Aufständen gelang es dem bedächtigen Mann, sich das Amt des Reichspräsidenten zu sichern. Am 11. Februar 1919 wählte ihn die in unruhigen Zeiten nach Weimar verlegte Nationalversammlung zum Reichspräsidenten. Anlässlich der Vereidigung auf die neue Reichsverfassung am 21. August, sagte Ebert in der ihm eigenen geradlinigen Diktion:

"Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, immer der Erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes: für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt!"

"Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, immer der Erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes: für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt!"

Angefeindet von den politischen Lagern

Ebert hatte die Rede im Mai 1920 auf Band gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die vom Sozialdemokraten Gustav Noske geleiteten, brutalen Aktionen einer rechten Soldateska gegen revoltierende Arbeiter ebenso hinter ihm wie der rechtsnationale Kapp-Lüttwitz-Putsch. Die Republik schien auf dem richtigen Weg – und doch waren in vielen Bereichen wichtige Reformen verschlafen oder im Keim erstickt worden, etwa in der Armee oder in den Verwaltungen.

Das rächte sich nun. Nicht zuletzt der Reichspräsident litt darunter: Er sah sich von links als "Verräter der Arbeiterklasse" angefeindet, vor allem aber von rechts - und unterstützt von einer teils politisch verrotteten Justiz - als "Novemberverbrecher" und "Landesverräter" denunziert. Nach der Ermordung des Reichsaußenministers Walther Rathenau durch Rechtsradikale am 24. Juni 1922, wurde Ebert verständlicherweise dünnhäutiger.

Tod 1925 mit 54 Jahren

Der durch unzählige Beleidigungsprozesse Gepeinigte achtete kaum noch auf seine Gesundheit - und starb schließlich qualvoll nach einer verschleppten Entzündung des Blinddarms und einer gescheiterten Operation am 28. Februar 1925, kurz nach seinem 54. Geburtstag. Ein Parteifreund Eberts, der Präsident des Preußischen Landtags Friedrich Bartels, beendete seine Rede bei der Totenfeier am 3. März 1925 mit den Worten:

"Möge das deutsche Volk von weiteren Schicksalsschlägen verschont bleiben, damit der begonnene Aufstieg fortschreiten kann und für unser gequältes Land und Volk endlich eine glücklichere, sorgenfreiere Zeit anbricht."

"Möge das deutsche Volk von weiteren Schicksalsschlägen verschont bleiben, damit der begonnene Aufstieg fortschreiten kann und für unser gequältes Land und Volk endlich eine glücklichere, sorgenfreiere Zeit anbricht."

Das deutsche Volk wählte bald darauf den so populären wie greisen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten. Danach kam nur noch Hitler.