Festakt in Guatemala-Stadt. Rund 100 Menschen haben sich im Nationalpalast versammelt, um den Wechsel der Friedensrose zu erleben. Seit 20 Jahren schon wird die Rose regelmäßig erneuert. Sie erinnert an den Friedensschluss zwischen linken Guerilla-Gruppen und der guatemaltekischen Regierung am 29. Dezember 1996, der den Bürgerkrieg offiziell beendete.

1954 hatte ein von den USA unterstützter Militärputsch wichtige Neuerungen wie die umfassende Landreform rückgängig gemacht. In den folgenden Jahrzehnten kämpfte eine linke Guerilla gegen die soziale Ungleichheit im Land – und gegen die Militärregierung. 36 Jahre dauerte der Bürgerkrieg in dem zentralamerikanischen Land, der rund 200.000 Tote forderte. Zehntausende Menschen sind bis heute verschwunden.

Als Vertreterin der Familienangehörigen verliest Josefine Contreras die Namen von zehn jungen Menschen – alle ermordet oder verschwunden im Jahr 1989, weil sie sich politisch engagiert hatten.

Wir dürfen nicht vergessen und nicht schweigen, sagt Contreras. Und weiter: Lasst uns träumen, so wie unsere geliebten Angehörigen geträumt haben.

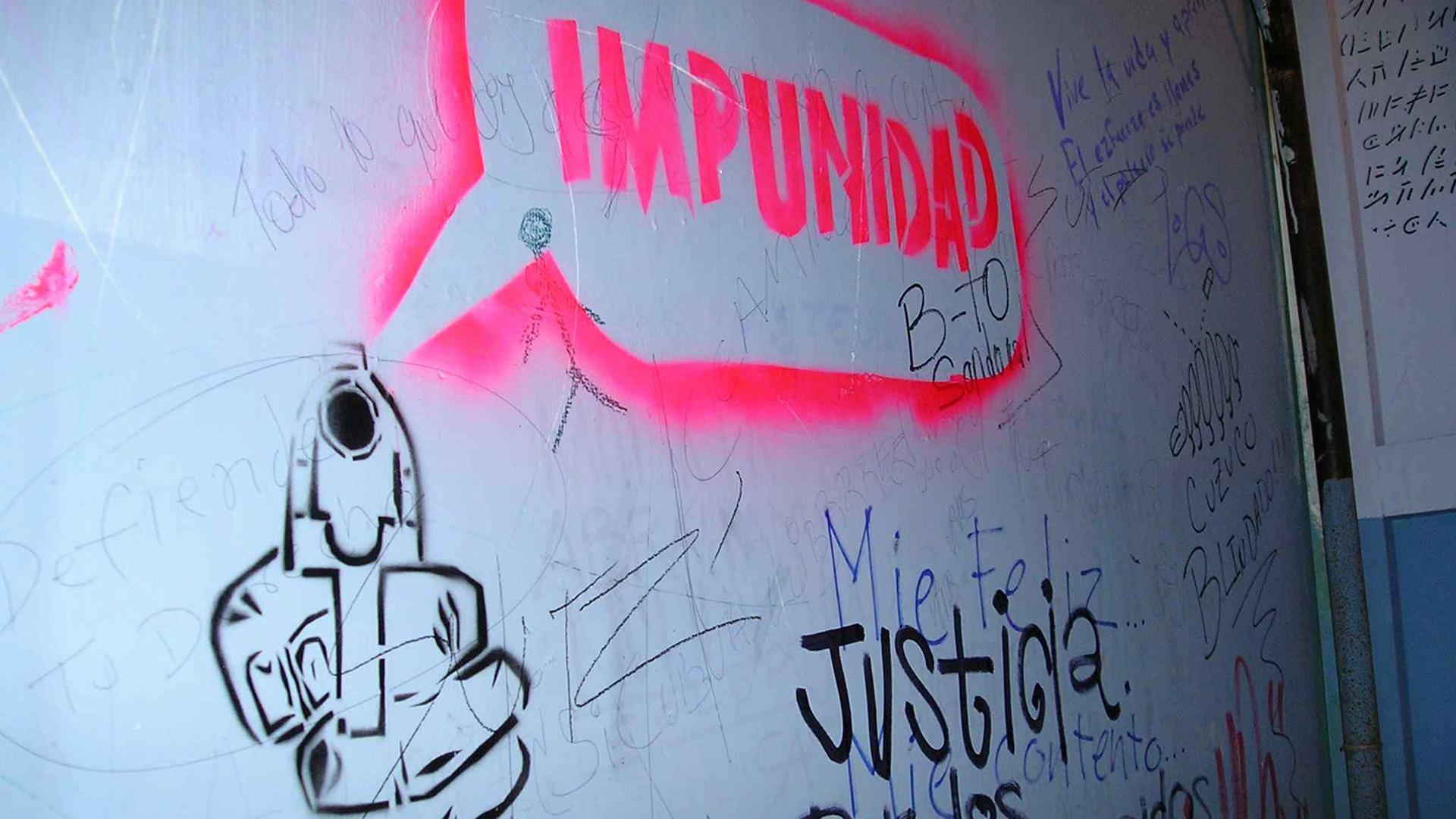

Viele Verbrechen sind noch unaufgeklärt

20 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensverträge warten Menschen wie Josefina Contreras noch immer auf Gerechtigkeit. Denn die meisten Verbrechen, die während des Bürgerkriegs in Guatemala begangen wurden, sind bis heute ungesühnt.

"Und dass auch bei den schweren Massakern nur der ein oder andere Mal überhaupt angeklagt worden ist, das ist natürlich eine Hypothek, die liegt auf dem Lande wie Blei und die verbittert natürlich auch die Opfer, die nun in die zweite oder dritte Generation gehen."

"Und dass auch bei den schweren Massakern nur der ein oder andere Mal überhaupt angeklagt worden ist, das ist natürlich eine Hypothek, die liegt auf dem Lande wie Blei und die verbittert natürlich auch die Opfer, die nun in die zweite oder dritte Generation gehen."

Der grüne Bundestagsabgeordnete Tom Koenigs ist eine Art Weltreisender in Sachen Friedenspolitik. Von 2002 bis 2004 war er Leiter der UN-Friedensmission MINUGUA, die die Umsetzung der Friedensverträge in Guatemala überwachen sollte. Als UN-Sonderbeauftragter war er auch im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz. Nun unterstützt er die Friedensverhandlungen in Kolumbien im Auftrag des deutschen Außenministers.

So wie Guatemala vor zwanzig Jahren steht heute Kolumbien vor dem schwierigen Weg in den Frieden. Anfang Oktober war der Friedensvertrag, auf den sich die linken FARC-Rebellen und die kolumbianische Regierung geeinigt hatten, in einem Referendum knapp gescheitert. Ein nachverhandelter Vertrag wurde jedoch Ende November vom Parlament gebilligt. Umstritten ist vor allem der Umgang mit den im Bürgerkrieg begangenen Verbrechen.

Wichtige Rolle der Übergangsjustiz

"Beim Vertrag über die Transitional Justice hat man meines Erachtens in der Tat gelernt, dass man sich nicht auf die ordentliche Justiz verlassen kann, sondern eine eigene Justiz geschaffen hat, die dann auch nach eigenen Regeln zum Beispiel das Schicksal der Opfer in den Mittelpunkt stellt, zum Beispiel die Wahrheit als Voraussetzung für die Beteiligung nimmt, da liegt eine Hoffnung, die unter Umständen auch einiges aus Guatemala, wo es eine solche Transitional Justice – eine Übergangsjustiz in organisierter Form - nicht gegeben hat, lernt."

Mit dieser Übergangsjustiz soll in Kolumbien ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der Straferleichterungen vorsieht, falls sich die Täter an der Aufklärung der Verbrechen beteiligen. In Guatemala hatte das Parlament im Rahmen der Friedensverträge dagegen ein Amnestiegesetz verabschiedet, von dem lediglich Straftaten wie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgenommen waren. Das hatte einen einfachen Grund, meint Ana Glenda Tager, guatemaltekische Soziologin und Lateinamerika-Direktorin der Nichtregierungsorganisation Interpeace.

"Während der Übergangszeit von der Diktatur zur Demokratie hat das Militär den guatemaltekischen Staatsapparat praktisch noch kontrolliert, das ist in Kolumbien nicht so. Der Kontext war also ein ganz anderer. In Guatemala konnte sich das Militär sogar als Sieger des Bürgerkriegs präsentieren, der sich überhaupt keine Bedingungen von der internationalen Gemeinschaft oder von der Zivilgesellschaft diktieren lassen musste. Deshalb war es unmöglich, das Thema Übergangsjustiz in die Friedensverträge mit aufzunehmen."

Das Land findet keinen Frieden

Auch 20 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs ist Guatemala ein Land geblieben, das seine Vergangenheit nicht hinter sich lassen kann, auch wenn einige Kriegsverbrechen vor Gericht gebracht werden konnten. Den Frieden hat Guatemala nie gefunden. Das Leben der Menschen im Land ist auch heute geprägt von Kriminalität und Gewalt. Für die Soziologin Tager eine logische Entwicklung.

"Wenn der Zugang zu einer Waffe leichter ist als der Zugang zu Nahrung oder zur Gesundheitsversorgung und zu Bildung, dann ist es doch nur folgerichtig, dass dieses Land voller Gewalt sein wird."

Ist Guatemala ein gescheiterter Staat, ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Auf der Suche nach einer Antwort geht es nach Guatemala-Stadt. Am südlichen Ende des historischen Zentrums ist in einem alten Bahndepot eine Ausstellung untergebracht. Sie trägt den Titel "Por qué estamos como estamos?" - auf Deutsch etwa: "Warum geht es uns, wie es uns geht?"

40 Jugendliche sind heute im alten Bahndepot zu Gast. César García ein junger Mann, die dunklen, langen Haare zum Zopf zusammengebunden, führt sie durch die Ausstellung. Wie geht es uns in Guatemala?, fragt er die Gruppe. Könnte besser sein, meint ein Junge. César García kennt die Antworten der Besucher.

Indigene Bevölkerung - kein Platz in der offiziellen Geschichtsschreibung

"Die meisten Leute wissen, wie es Ihnen geht, jeden Tag spüren wir die großen sozialen Probleme des Landes, von denen wir alle auf irgendeine Weise betroffen sind. Diese Situation verstehen wir alle. Aber die Mehrheit der Bevölkerung weiß wenig über die Geschichte ihres Landes, oft kennt sie nur die offizielle Geschichtsschreibung, in der die indigene Bevölkerung kaum vorkommt und die die alten Vorurteile und Stereotype gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe reproduziert."

Zusammen mit den Jugendlichen steht César García vor einer Gruppe lebensgroßer Pappfiguren: Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Indigene und Mestizos sind hier zu sehen.

Was seht ihr, fragt García die Jugendlichen. Schließlich gibt er selbst die Antwort: Hinter den Pappfiguren ist eine große Spiegelwand. Die Jugendlichen sehen – sich selbst. Das ist die Botschaft der Ausstellung: Alle Menschen sind Teil der guatemaltekischen Gesellschaft.

Guatemala ist ein Vielvölkerstaat: Allein unter den Maya gibt es mehr als 20 verschiedene Volksgruppen, daneben afrikanischstämmige Garífunas das indigene Volk der Xinca und die Mestizos – Menschen, die aus Ehen zwischen Indigenen und europäischen Einwanderern hervorgegangen sind.

Die Geschichte der Kolonialisierung war für die indigene Bevölkerung im Land eine Geschichte der Ausbeutung und des sozialen Abstiegs. Auch von den Folgen des Bürgerkriegs war sie überproportional stark betroffen: Die meisten Massaker richteten sich gegen die indigene Landbevölkerung, der frühere guatemaltekische Staatschef Efraín Ríos Montt stand deshalb vor drei Jahren wegen Völkermord vor Gericht.

Mehr als die Hälfte der Menschen leben in Armut. Und egal, ob es um politische, wirtschaftliche oder soziale Teilhabe geht: Nach wie vor ist vor allem die indigene Bevölkerung weit abgehängt. Am stärksten ausgegrenzt sind indigene Frauen. Sie haben die schlechtesten Aussichten auf eine angemessene Ernährung und Gesundheitsversorgung, auf Bildung, Jobs und ein selbstbestimmtes Leben.

Ein Schulhof in einem kleinen Dorf im Hochland von Guatemala. Eine Gruppe junger Mädchen spielt Fangen, läuft kreischend über den Hof. Mittendrin: Rosa Güit Der jungen Frau in der bunten Tracht der Maya-Kaqchikel scheint der Umgang mit den Mädchen sichtlich Spaß zu machen. Rosa Güit kennt die Probleme der Mädchen, denn es sind ihre eigenen.

"Als indigene Bevölkerung werden wir stärker diskriminiert als andere. Zum einen, weil wir Frauen sind, dann weil wir jung sind. Als Drittes weil wir arm sind und außerdem, weil wir auf dem Land leben."

Gegen alle Widerstände hat es Rosa Güit trotzdem geschafft. Heute ist sie lokale Koordinatorin des Programms "Abriendo Oportunidades" der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Population Council. Ein Programm, mit dessen Hilfe im ganzen Land indigene Mädchen und Frauen in ihren Rechten gestärkt werden sollen.

Gewalt gegen Frauen als großes Problem

Sie räumt das Klassenzimmer auf, schließt den Schulhof ab.

"Die traditionelle Rolle der indigenen Frau ist im Haushalt. Wenn überhaupt, dann beendet sie gerade mal die Grundschule. Danach bleibt sie zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, passt auf die jüngeren Geschwister auf, und wenn sie aus dem Dorf weggeht, dann um in der Hauptstadt als Dienstmädchen zu arbeiten. Oft heiraten sie auch, nicht weil sie verliebt sind, sondern weil es zu Hause so viel Gewalt gibt und weil sie die Ehe als Möglichkeit sehen, dieser Gewalt zu entfliehen. Oder sie heiraten, weil das Essen zu Hause nicht reicht für alle Kinder der Familie und sie sich eben einen Ehemann suchen müssen, der sie aushält."

"Die traditionelle Rolle der indigenen Frau ist im Haushalt. Wenn überhaupt, dann beendet sie gerade mal die Grundschule. Danach bleibt sie zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, passt auf die jüngeren Geschwister auf, und wenn sie aus dem Dorf weggeht, dann um in der Hauptstadt als Dienstmädchen zu arbeiten. Oft heiraten sie auch, nicht weil sie verliebt sind, sondern weil es zu Hause so viel Gewalt gibt und weil sie die Ehe als Möglichkeit sehen, dieser Gewalt zu entfliehen. Oder sie heiraten, weil das Essen zu Hause nicht reicht für alle Kinder der Familie und sie sich eben einen Ehemann suchen müssen, der sie aushält."

Rosa Güit ist einen anderen Weg gegangen. Sie hat weder Mann noch Kinder und lebt im Haus ihrer Eltern – aber sie ist es, die die Familie mit ihrem Einkommen unterstützt.

"Die Leute finden das überhaupt nicht normal, wenn eine Frau aus dem Haus geht. Am Anfang hat mich das ziemlich getroffen, was die Leute alles über mich gesagt haben. Aber jetzt nicht mehr, ich fühle mich gut. Ich bin 28 Jahre alt und fühle mich glücklich und frei, ich habe keine Sorgen. Ich mag meine Arbeit, denn es gibt so viele Mädchen bei uns, die unter Gewalt leiden, und für die fühle ich mich verantwortlich, denen möchte ich helfen."

"Die Leute finden das überhaupt nicht normal, wenn eine Frau aus dem Haus geht. Am Anfang hat mich das ziemlich getroffen, was die Leute alles über mich gesagt haben. Aber jetzt nicht mehr, ich fühle mich gut. Ich bin 28 Jahre alt und fühle mich glücklich und frei, ich habe keine Sorgen. Ich mag meine Arbeit, denn es gibt so viele Mädchen bei uns, die unter Gewalt leiden, und für die fühle ich mich verantwortlich, denen möchte ich helfen."

Dass Rosa Güit noch immer unverheiratet und kinderlos ist, stößt bei vielen im Dorf auf Unverständnis. Für viele der Mädchen aber, mit denen sie arbeitet, ist sie ein Vorbild. In den Gruppen, die Rosa Güit koordiniert, spricht sie mit den jungen Mädchen über ihre Rechte und die sexuelle Selbstbestimmung der Frau. Gerade mit diesem Thema ist sie auf große Widerstände gestoßen.

"Am Anfang waren einige der Eltern nicht damit einverstanden, dass ich darüber spreche, weil es für sie ein Tabu ist und eine Sünde, darüber zu reden. Also habe ich mit den Eltern geredet, und einige haben verstanden, dass es wichtig ist, und am Ende haben sie mich sogar als wichtige Person im Dorf anerkannt."

"Am Anfang waren einige der Eltern nicht damit einverstanden, dass ich darüber spreche, weil es für sie ein Tabu ist und eine Sünde, darüber zu reden. Also habe ich mit den Eltern geredet, und einige haben verstanden, dass es wichtig ist, und am Ende haben sie mich sogar als wichtige Person im Dorf anerkannt."

Grundlegende Reform des Staates blieb aus

Rosa Güit ist eine willensstarke Frau, die ihr Leben selbst gestaltet. Jetzt will sie an der Uni ihr Studium der Sozialarbeit beenden. Aber sie ist eben nicht die Regel, sondern die absolute Ausnahme. Auch die Friedensverträge haben daran nichts geändert – aus einem einfachen Grund, so die Soziologin Ana Glenda Tager.

"Es gab die operativen Vereinbarungen und die substanziellen, langfristigen. Die operativen Vereinbarungen sind umgesetzt worden, zum Beispiel die Demobilisierung der Guerilla und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Was nicht umgesetzt wurde sind die substanziellen, langfristigen Vereinbarungen, die eine generelle Reform des guatemaltekischen Staates vorsahen."

"Es gab die operativen Vereinbarungen und die substanziellen, langfristigen. Die operativen Vereinbarungen sind umgesetzt worden, zum Beispiel die Demobilisierung der Guerilla und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Was nicht umgesetzt wurde sind die substanziellen, langfristigen Vereinbarungen, die eine generelle Reform des guatemaltekischen Staates vorsahen."

Diese Reform hat es nie gegeben. Zum einen fehlte es am politischen Willen, zum anderen wurden die nötigen Verfassungsänderungen in einem Referendum vom guatemaltekischen Volk 1999 knapp abgelehnt.

In einem anderen Punkt dagegen, der in Kolumbien gerade heftig diskutiert wird, hat der Friedensprozess in Guatemala funktioniert: Bei der Umwandlung der Guerilla in eine politische Partei. Für den grünen Bundestagsabgeordneten Tom Koenigs ist die politische Beteiligung der ehemaligen Guerilla-Kämpfer ein notwendiger Schritt. Dass die kolumbianischen FARC-Rebellen schon bald die Regierung stellen könnten, wie von konservativen Kräften befürchtet, glaubt Koenigs eher nicht.

"In Guatemala gab es dieselben großartigen Vorstellungen, geblieben ist eine sehr kleine, linksradikale Partei, die Mühe hat, ein, zwei Prozent zu kriegen. Wenn es der Guerilla oder der Linken nicht gelingt, einen modernen Diskurs zu pflegen, dann werden sie eben verlieren."

Die URNG, die Partei der ehemaligen guatemaltekischen Guerilla, ist schon seit Jahren in die politische Bedeutungslosigkeit verschwunden. Doch seit dem vergangenen Jahr gibt es neue Akteure, die das politische Leben in Guatemala gehörig aufmischen.

Aufruhr im Parlament in Guatemala-Stadt. Die Reihen im Plenarsaal haben sich gelichtet, doch die Besuchertribüne ist gut besetzt. "Niemand geht, bevor was geht!", skandieren die jungen Demonstranten. Sie beobachten die Abstimmung der Abgeordneten zu einer Reihe von neuen Gesetzen, mit denen das Justizsystem des Landes reformiert werden soll. So soll die Korruption wirksamer bekämpft werden, auch die traditionelle indigene Rechtsprechung würde verbindlich ins Rechtssystem aufgenommen.Viele der anwesenden Demonstranten gehören zur Gruppe von "Justicia Ya"– auf Deutsch "Gerechtigkeit jetzt!". Der 35-jährige Gabriel Wer hat das Bündnis mit aus der Taufe gehoben.

"Ich war es leid, es immer nur leid zu sein. In Guatemala ist die politische Beteiligung sehr gering. Die politische Klasse ist sehr korrupt, also will sich niemand in die Politik einmischen, in die Entscheidungen, die in unserem Namen getroffen werden."

"Ich war es leid, es immer nur leid zu sein. In Guatemala ist die politische Beteiligung sehr gering. Die politische Klasse ist sehr korrupt, also will sich niemand in die Politik einmischen, in die Entscheidungen, die in unserem Namen getroffen werden."

Das hat sich im letzten Jahr geändert. Nachdem ein Korruptionsskandal die Regierung in Erklärungsnot brachte, organisierte Gabriel Wer mit drei Mitstreitern über Monate hinweg Massendemonstrationen vor dem Präsidentenpalast. Die Regierung musste schließlich zurücktreten – und Wers Bündnis hat sich professionalisiert. Während die indigene Bevölkerung auf dem Land schon seit Jahren für ihre Rechte kämpft, scheint es, als sei der Korruptionsskandal von 2015 ein politischer Weckruf für die Hauptstädter gewesen.

"Diese verschiedenen Bewegungen sind auch das Ergebnis der Friedensverträge von 1996, die nie vollständig umgesetzt wurden. In den Friedensverträgen war die Schaffung einer nationalen Einheit vorgesehen, im Sinne einer inklusiven Gesellschaft, einer Demokratisierung der Herrschaftsstrukturen, einer stärkeren Bürgerbeteiligung. Und diese Dinge sind nie umgesetzt worden. Der Friedensfahrplan ist immer noch aktuell, weil er die gleichen Probleme aufgreift, die ursprünglich dazu geführt haben, dass ein Teil der Bevölkerung zu den Waffen gegriffen hat. Wir haben uns für haben uns für den Weg der Gewaltlosigkeit entschieden, das ist uns sehr wichtig, aber die Forderungen sind nach wie vor die gleichen."

Auf der Besuchertribüne im Parlament skandieren die Demonstranten von "Justicia Ya" weiter ihre Forderungen. Doch die Abstimmung wird auf Januar verschoben. Falls sie im Parlament erfolgreich ist, wird es einige Monate später zu einem Referendum kommen. Dann müssen die Bürger abstimmen – auch darüber, ob die indigene Rechtsprechung Teil der Reform sein soll.

Schon seit Jahrhunderten wählen die indigenen Völker ihre eigenen Vertreter, die auf Gemeindeebene Streitigkeiten schlichten, Verbrechen ahnden und das Strafmaß festlegen. Gabriel Wer sieht sich erinnert an das Verfassungs-Referendum von 1999, das knapp gescheitert war und damit den Friedensprozess in Guatemala ins Stocken gebracht hatte. Mit einer breit angelegten Kampagne hatten konservative Kräfte damals die Angst vor einem zu großem Einfluss der indigenen Bevölkerung geschürt.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Szenario wiederholt, aber heute gibt es Organisationen wie Gerechtigkeit Jetzt und viele andere, und wir haben die Möglichkeit, die Forderungen auch von der Stadt aus, von einem nicht-indigenen Kontext aus zu unterstützen."

Parallelen zu Kolumbien

Beim Thema Referendum scheint sich die Geschichte Guatemalas in Kolumbien zu wiederholen. Als die Friedensverträge zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen bereits unterzeichnet waren, wurden sie Anfang Oktober entgegen aller Vorhersagen in einer Volksabstimmung von einer knappen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt – auch hier nach einer Angst- und Lügenkampagne des konservativen Lagers. Schon vorher habe sie vor zuviel Optimismus gewarnt, sagt die Soziologin Ana Glenda Tager.

"Und nun muss Kolumbien schauen, wie das Land aus dieser Situation wieder herauskommt. Wie also der Friedensvertrag umgesetzt werden kann, obwohl die Bevölkerung schon 'Nein' gesagt hat. Ich habe die Hoffnung, dass es ihnen besser ergeht als uns in Guatemala, und dass sie wenigstens einige der Vertragsthemen umsetzen können. Für uns war das gescheiterte Referendum ein Riesenproblem, denn da sind wir wirklich steckengeblieben und nicht weiter vorangekommen."