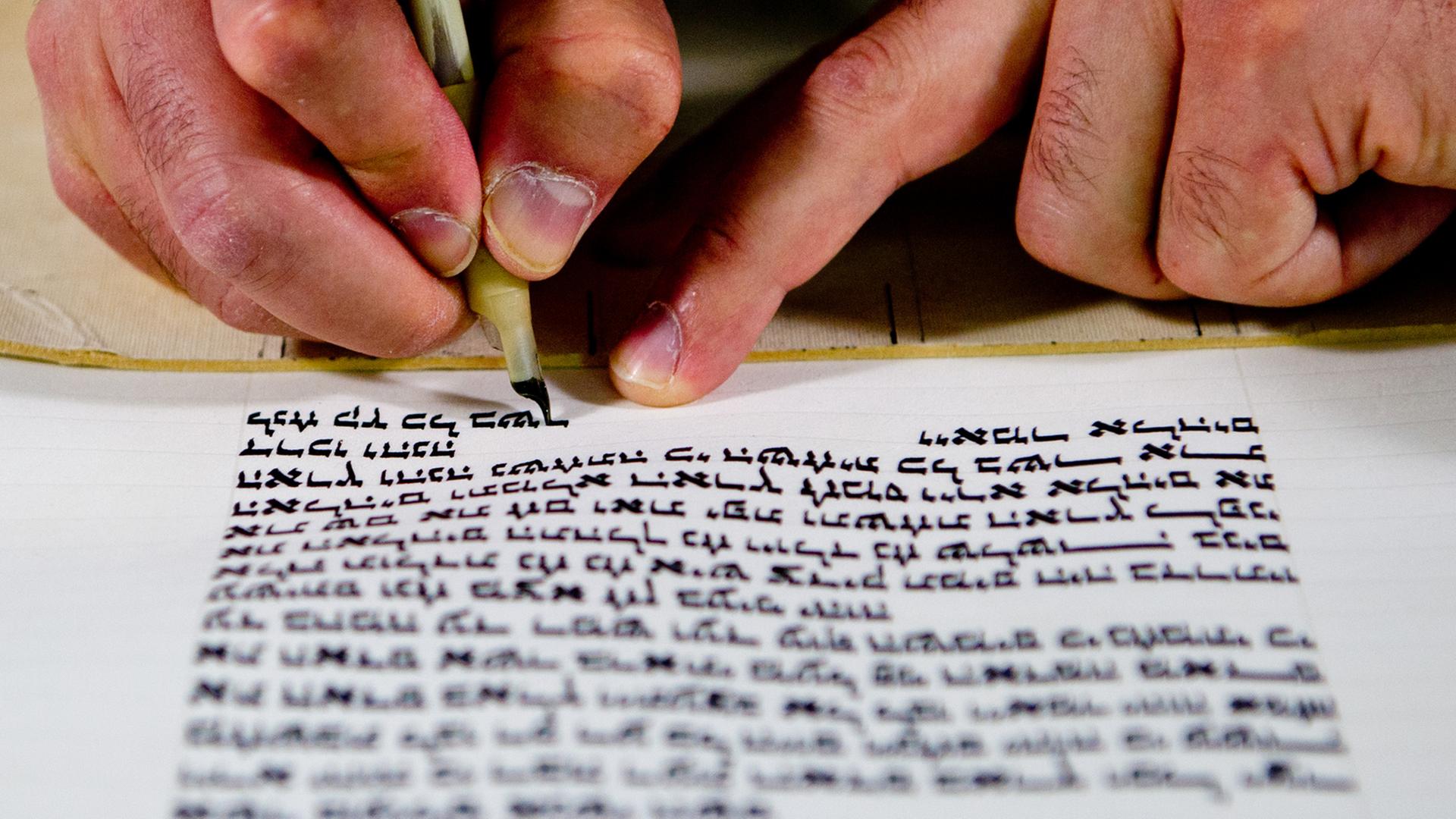

Andreas Main: Das liberale Judentum in Deutschland hat seit dem Sommer eine neue Spitze. Der Rabbiner und Hochschullehrer Walter Homolka ist der neue Vorsitzende der Union progressiver Juden in Deutschland. Was ist progressiv? Was ist liberal, was Reform? Das möchte ich mit Walter Homolka klären. Einmal mit Blick aufs Judentum, aber auch mit Blick darauf, dass das Liberale und die Religion ein großes Thema zurzeit zu sein scheinen. Über diese und andere Fragen hat sich Walter Homolka auch Gedanken gemacht in einem Buch, das im Mai erschienen ist mit dem Titel "Übergänge: Beobachtungen eines Rabbiners". Walter Homolka ist Gründer und Rektor des ersten deutschen Rabbinerseminars nach der Schoa, des Abraham Geiger Kollegs, und eine der prominentesten jüdischen Stimmen in Deutschland. Und wir haben uns verabredet in unserem Berliner Deutschlandfunk-Studio, wo wir jetzt dieses Gespräch aufzeichnen. Willkommen, Walter Homolka.

Walter Homolka: Vielen Dank für die Einladung.

Main: Herr Homolka, wir Medienmenschen hantieren mit diesen Begriffen "liberal" und "orthodox". Wie oft werden Sie gefragt, worin sich die Strömungen unterscheiden?

Homolka: Das ist eigentlich die Standardfrage. Ich glaube, was mir besonders wichtig ist, ist, deutlich zu machen, warum es diese beiden Begriffe gibt – orthodox und liberal. Sie sind ein Kind der gleichen Zeit, nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Hintergrund ist die Emanzipation des Judentums, die Gleichstellung, bürgerliche Gleichstellung von Juden im entstehenden Nationalstaat. Und in dieser Situation fragen sich Juden: Was ist der Wert meiner Tradition? Was möchte ich da mitnehmen in diese neue gesellschaftliche Situation? Und wie bewerte ich das, was ich als Jude hier in den christlichen Staat einbringen kann? Und da gab es zwei Antworten. Das eine war die liberale Antwort. Und die Gegenbewegung zu dieser liberalen Antwort war die orthodoxe.

Also, man könnte sogar zugespitzt sagen, das orthodoxe Judentum ist jünger als das liberale Judentum. Denn das liberale Judentum versuchte, sozusagen die jüdische Tradition in die Moderne hinüber zu retten. Und diese Veränderungen führten dann sozusagen zu einer Reaktion von denjenigen, die Änderungen ablehnten. Und die haben sich dann als orthodox formiert und haben die Fiktion errichtet, dass das, was sie für Judentum halten, schon vor tausenden von Jahren am Berg Sinai bekanntgegeben worden sei. Aber das ist eine Fiktion. Und hier unterscheiden sich liberale und orthodoxe Juden enorm.

"Das liberale Judentum will keine neue Religion schaffen"

Main: Ich sage jetzt mal ganz platt und unterkomplex: Sind liberale Juden oder Reformjuden im Judentum das, was Protestanten im Christentum sind, sozusagen 'evangelische Juden'?

Homolka: Ich finde das gar keine schlechte Arbeitshypothese, denn das liberale Judentum wollte ja nicht sozusagen eine neue Religion schaffen, sondern nur eine Neubewertung von religiösen Traditionen vornehmen und vor allem eine Bewertung nach Wichtigkeit und Wertigkeit. Das heißt, wenn ich nicht mehr als separate Gruppe ausgesondert von der Gesamtgesellschaft im Ghetto existiere, sondern Teil der Gesamtgesellschaft werde, dann verändert sich doch mein ganzes intellektuelles, emotionales und spirituelles Umfeld. Und damit fertigzuwerden ist doch die Herausforderung nicht nur des 19. Jahrhunderts, sondern auch heutzutage. Was ist mir wichtig an meinem Jude-Sein? Und wie kann ich damit in einer globalen Welt existieren? Insofern ist das eine moderne Frage.

Main: Was ist inhaltlich der zentrale Unterschied zwischen Liberalen und Orthodoxen?

Homolka: Also, der Schlüssel für mich ist die historisch-kritische Herangehensweise. Und damit ist also eng verbunden auch unsere Ansicht, dass die historische Einordnung von Entwicklungen in der Religion von Bedeutung ist für die Frage, ob etwas immer gültig ist, oder ob etwas auch zeitgebunden ist.

"Dialektisches Für und Wider"

Main: Ich versuche es mal in meinen eigenen Worten zu sagen. Der entscheidende Unterschied ist, ob ich die Offenbarung als etwas Prozesshaftes ansehe, das es zu interpretieren gilt, oder ob das einmal gesetzt ist. Also, ob man eben dem Menschen und seiner Vernunft zutraut, Traditionen weiterzuentwickeln. Ist das der Punkt? Richtig verstanden? Oder liege ich falsch?

Homolka: Ja, das wird generell so angenommen. Aber ich frage mich manchmal: Ist das wirklich so? Ist denn die Orthodoxie wirklich der Meinung, dass das, was am Berg Sinai offenbart worden sei, dass das das allgemein Gültige ist und danach käme nichts mehr? Und ich frage das deswegen, weil ja auch im orthodoxen Judentum das Studium der mündlichen Tradition von erheblicher Bedeutung ist und man ja auch im rabbinischen Judentum in den klassischen Texten vehemente Veränderungen gegenüber der hebräischen Bibel zugelassen hat. Also, man denke an die Todesstrafe, die in der hebräischen Bibel Gang und Gäbe ist, die aber im rabbinischen Judentum als zu harsch angesehen wurde. Ja? Da ist ja auch eine Veränderung passiert.

Sodass ich eigentlich der Meinung bin, der wirkliche Knackpunkt, da, wo sich liberale Intention und orthodoxe Intention trennen, ist viel später anzusetzen, nämlich etwa mit dem Schulchan Aruch im 16. Jahrhundert. Dass jemand nämlich versucht hat, diese lebendige Debatte, die es dialektisch spannend in den hebräischen Schriften immer gegeben hat, ja, ein Für und ein Wider, dass man das versucht hat, das zu kodifizieren, und dann einfache Lehrsätze daraus gemacht hat.

Und in dem Augenblick, wo Ihnen die Diskussion fehlt und Sie nur noch das Ergebnis mitgeteilt bekommen, da reduziert sich die Entscheidungsmöglichkeit des Lesers oder des Hörers. Also, dadurch minimiere ich natürlich die Möglichkeit, auch Neues einzubringen.

Und für mich ist das also nicht gottgesetzt, sondern es ist für mich in gewisser Weise auch eine Verknöcherung, die ich aber historisch einordnen kann und wo ich dann auch sagen kann: Okay, Anfang des 19. Jahrhunderts waren die intellektuellen Möglichkeiten dann wieder andere. Und da kann man doch wieder zu diesem dialektischen Für und Wider kommen. Und das ist doch genau das, was die Rabbiner getan haben. Sie haben angesichts der neuen Herausforderungen versucht, Antworten zu finden auf religiöse Fragen und da auch mal alte Zöpfe abgeschnitten.

"Es ist schwerer, liberaler Jude zu sein als orthodox"

Main: Für Außenstehende, für Nicht-Juden scheint ja irgendwie das Reformjudentum anschlussfähiger zu sein. Es gibt Rabbinerinnen, Reformjudentum ist offener für Konvertiten, weniger streng in der Auslegung der Halacha, also den jüdischen Gesetzen. Aber ist das Ergebnis dann nicht so etwas wie eine Diätvariante ohne Fett und Zucker, also "Judentum light"?

Homolka: Ja, das glaube ich eben nicht. Leo Baeck, der große deutsche jüdische Denker des 20. Jahrhunderts, hat sogar mal formuliert, es ist sehr viel schwieriger, liberaler Jude zu sein, weil ein liberaler Jude sich immer wieder auch fragen muss: Warum tue ich etwas? Nicht nur: Was tue ich jetzt? Bin ich bereit, das abzuwägen gegen andere Prinzipien? Und wie kann ich das in einen größeren Kontext einordnen? Das heißt, er muss immer wieder eine persönliche Position entwickeln und kann nicht nur einfach nachbeten oder nachagieren, was andere ihm vormachen.

"Unterschiede zwischen orthodox und liberal nicht so groß"

Main: Das heißt, nicht einfach nur die 623 Gebote befolgen, sondern auch fragen: Warum sind sie gut für mich?

Homolka: Die 613 Ge- und Verbote …

Main: 613, Entschuldigung.

Homolka: Ja, ich finde, es ist groß genug. Sind sowieso eine Fiktion. Wenn Sie diejenigen abziehen, die gar nicht mehr durchführbar sind, etwa Tempelgottesdienst oder das Agrarjahr in Israel, das ja die meisten Diasporajuden auch nicht interessiert, dann bleiben da vielleicht 50 oder 60 übrig. Das ist also eine sehr viel handhabbarere Zahl.

Und hier ist es in der Tat so, diese Gebote kann ich hinterfragen und kann sagen: Was bedeutet das für mich? Oder ich akzeptiere sie, ohne diese Frage nach dem Warum zu stellen. Das ist ja das orthodoxe Ideal.

Meine These ist aber - und hier spreche ich jetzt mal als Hochschullehrer -, dass nach der Aufklärung, wenn ich einmal aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgetreten bin, dann frage ich immer nach dem Warum. Und selbst ein orthodoxer Jude - das ist meine Behauptung - sagt heute: Ich entscheide mich bewusst für diesen Lebensweg. Ist also auch schon autonom tätig.

Und insofern ist der Unterschied zwischen Orthodoxie und liberal gar nicht so groß, denn beide geben eine religiöse Antwort. Der orthodoxe Jude sagt, ich möchte möglichst authentisch die jüdischen Glaubensvollzüge so halten, wie sie von alters her gehalten wurden. Und der liberale Jude sagt: Ich möchte aber auch an dieser Welt teilnehmen und versuche, aus der Treue zur jüdischen Tradition eine zeitgemäße Antwort zu finden.

Main: Also, ein Auseinanderdividieren von Orthodoxen und Liberalen in einem ganz platten Sinne, das versuchen Sie auf jeden Fall zu verhindern. Das höre ich raus. Jetzt mal positiv gewendet: Was ist das Gemeinsame zwischen den beiden Strömungen?

Homolka: Wir haben sehr viel gemeinsam. Wir feiern dieselben Feste. Wir haben dasselbe Gottesverständnis. Wir haben eine im Wesentlichen gleiche Liturgie. Also, wir können sehr viel miteinander machen. Und deswegen sind wir ja auch nicht getrennt. Wir versuchen ja zusammen zu bleiben, gerade in Deutschland, in der Einheitsgemeinde, die richtig verstanden weder orthodox noch liberal ist, sondern versucht, jedem Juden und jeder Jüdin einen zeitgemäßen Zugang zu ermöglichen.

"Unser 'Reformator' ist Israel Jacobson"

Main: Herr Homolka, Sie feiern im Schatten oder im Windschatten des Reformationsjubiläums Anfang Dezember das 200-jährige Jubiläum des Reformjudentums, das von Norddeutschland aus seinen weltweiten Siegeszug angetreten hat. Was Ihnen in dieser Inszenierung zu fehlen scheint, ist so etwas wie ein Thesenanschlag Luthers. Oder was ist für Sie der 'reformjüdische Thesenanschlag' sozusagen?

Homolka: Die jüdische Reformbewegung wäre undenkbar ohne Napoleon Bonaparte. Ohne den Reformstaat Westphalen wäre nie der Freiraum entstanden, ein anderes Miteinander zwischen Christen und Juden zu beginnen.

Und die entscheidende geistige Persönlichkeit, den 'Reformator', wenn man so will, kann ich auch benennen. Es ist Israel Jacobson. Israel Jacobson, ein sehr gebildeter Kaufmann, schafft es im Königreich Westphalen, sozusagen an die Spitze der jüdischen Gemeinschaft zu treten und er setzt ein Reformprogramm durch, das durchaus beeindruckend ist. Also, säkulare Bildung für jüdische Kinder, Koedukation von Jungen und Mädchen. Und da sehen Sie schon, da gibt es auch durchaus Ähnlichkeiten zur lutherischen Reformation. Dann die Reform des Gottesdienstes. Zum Beispiel war ihm sehr wichtig, dass die Rabbiner in der Landessprache predigen sollten, dass sie auch eine säkulare Bildung haben sollten. Also, ist damit auch eine Reform der Bildung von Kultuspersonal verbunden.

Das heißt, es wird ein neues Modell des Miteinanders probiert. Sinnfällig dadurch, dass in Seesen, dem entscheidenden Ort im Königreich Westphalen, also an diesem kleinen Ort, eine Synagoge baugleich mit der evangelischen Kirche errichtet wird und unter dem Rubrum des Propheten Maleachi, dass eben viele Völker Gott loben, eigentlich das erste Mal Augenhöhe probiert wird zwischen Christen und Juden.

Und diese Sternstunde sozusagen für die jüdische Gleichberechtigung findet dann sehr schnell ihr Ende mit der Restauration. Und an diesem Punkt ist dann die Hansestadt, freie Hansestadt Hamburg ein Lichtblick und wir feiern 200 Jahre …

Main: Den Tempel.

Homolka: … Tempel, Synagoge in Hamburg.

"Landesrecht bricht religiöses Recht"

Main: Jetzt springen wir mal in die Gegenwart. Sie haben 200 Jahre Reformjudentum auf dem Buckel sozusagen. In unseren Tagen bemühen sich Muslime, einen liberalen Islam zu stärken, jetzt auch gerade befeuert durch die Gründung der neuen Moschee hier in Berlin. Was können liberale Muslime von liberalen Juden lernen, wenn sie sich in dieser Richtung engagieren? Oder welche Fehler gilt es nicht zu machen?

Homolka: Es gibt bestimmte Parallelen zwischen den Erfahrungen, die nicht nur Liberale, aber Juden insgesamt im 19. Jahrhundert gemacht haben und die Muslime heute machen.

Ich merke das zum Beispiel an der Debatte, ob Moscheen gebaut werden dürfen. Im 19. Jahrhundert war es also durchaus nicht unumstritten, dass Synagogen als freistehende Gebäude, sichtbare Gotteshäuser errichtet werden. Und es war ein großer Sieg der Emanzipation, als dann erst um die 1880er Jahre ein Synagogen-Bauprogramm begann, wo Gotteshäuser nicht mehr in Innenhöfen versteckt wurden oder in der Fassade verschwinden mussten.

Also, ich habe da eine gewisse Sympathie und verstehe mich auch als jemand, der Muslimen hier Tipps gibt, wie man gelungene Integration schaffen kann. Es ist allerdings keine Einbahnstraße. Das muss in beide Richtungen gehen.

Was mir theologisch besonders aufgefallen ist: Es gibt im jüdischen Religionsgesetz einen entscheidenden Aspekt, der uns ermöglicht hat, die Integration zu leisten, nämlich, dass Landesrecht religiöses Recht im Zweifelsfall bricht. Das ist, glaube ich, etwas, was bis auf babylonische Exil zurückgeht. Aber es ermöglicht eben auch zu sagen: Okay, die jüdische Eheschließung, die hat folgende Formerfordernisse, aber in dem Land, in dem ich lebe, gelten andere Regeln. Und die sind dann die, die im Zweifelsfall angewendet werden. Oder ich passe mich dann an.

Das hat es, glaube ich, für das Judentum möglich gemacht, sich soweit zu adaptieren, dass es für uns nicht problematisch ist, das Landesrecht des Landes, in dem ich lebe, als bindend zu akzeptieren. Und ich suche momentan sozusagen im Islam oder mit Muslimen danach, ob es einen ähnlichen Mechanismus der Anpassung auch im islamischen Recht gibt. Wenn dem so wäre, wäre das sicherlich ein entscheidender Schritt hin zur Integration.

Main: Das würde ja übertragen bedeuten, Grundgesetz bricht Scharia-Recht.

Homolka: Genau.

"Wer alles vom Erlöser erwartet, wird zum Duckmäuser"

Main: Walter Homolka, Rabbiner und Hochschullehrer, hier bei "Tag für Tag" im Deutschlandfunk. Lassen Sie uns ein wenig Theologie betreiben. In Ihrem Buch scheinen Sie den Kern jüdischen Denkens und Theologietreibens zusammenfassen zu wollen. Womit Sie nicht viel anfangen können, das ist zumindest mein Lektüre-Eindruck, dass Glaube oder Gnade oder Erlösung zentrale Punkte sind. Sie scheinen eher zu betonen, dass wir als vernunftbegabte Menschen uns selbst kümmern müssen, dass die Welt eine bessere wird. Und da scheinen Sie sich auch stark von christlicher Theologie abzugrenzen. Fühlen Sie sich da richtig verstanden?

Homolka: Also, das Judentum ist sicherlich eine Religion, die nicht davon lebt, dass die Menschen die Hände in den Schoß legen sollen. Und hier sehe ich aber große Verbindungen zum Islam. Da sind wir also uns ganz einig. Es kommt auf das eigene Engagement und das eigene Zutun an. Wir glauben, dass Gott uns die Möglichkeiten gegeben hat, richtig zu handeln und deswegen sollen wir es auch tun. Aber hier gibt es auch Verwandtschaft zur katholischen Kirche. Da sehe ich mich durchaus eng.

Man arbeitet sich ein bisschen an der Gnadenlehre Luthers ab. Und da gibt es ja auch die Diskussion. Sowohl Abraham Geiger als auch Leo Baeck haben sich an der lutherischen Lehre gerieben, weil sie auch den Verdacht hatten, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist: Wer alles vom Erlöser erwartet, der wird eben auch zum Duckmäuser und Untertan.

"Ich habe nichts gegen Werkgerechtigkeit"

Main: Aber mündet nicht Ihr Ansatz in jenem Phänomen, das Martin Luther vor 500 Jahren eben als Werkgerechtigkeit bezeichnet hat – ich nenne es mal in heutigen Worten "Selbsterlösungsstress"?

Homolka: Ja, also ich habe nichts gegen Werkgerechtigkeit. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass das nicht heißt, dass nicht letztlich alles doch von der Gnade Gottes abhängt, aber dass wir uns darauf eben nicht verlassen und ausruhen sollten, sondern dass wir die Anhaltspunkte, die wir durch Gottes Offenbarung erhalten haben, dass das eben dann auch wahrgenommen werden soll.

Ich finde: Was sagt der Begriff Offenbarung aus, wenn ich nicht glaube, dass Gott sich verständlich machen will? Wenn er sich verständlich macht und ich es höre und ich auch davon ausgehe, dass er mir einen freien Willen gegeben hat, dann kann ich doch sagen, ich nehme das jetzt auf und ich führe das weiter. Und das kann eben auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein.

Also, die Antworten, die Juden geben auf die Anfrage Gottes, hier in der Welt tätig zu sein, die sind vielleicht im 5. Jahrhundert andere als im 21. Jahrhundert. Und das ist dann liberal.

"Das Judentum ist eine Religion, die das Leben feiert"

Main: Abschließend, Herr Homolka, wohlwissend, dass Juden nicht missionieren wollen, frage ich Sie - Achtung, das ist jetzt eine gemeine Frage: Welche guten Gründe gibt es, Jude zu werden?

Homolka: Das ist keine dumme Frage, denn heutzutage, wo der äußere Druck stark nachgelassen hat auf das Judentum, muss sich jeder Jude und jede Jüdin fragen: Warum engagiere ich mich im Judentum? Und ich glaube, das Interessante am Judentum ist, dass es eine direkte Gottesbeziehung ist, fast auf Augenhöhe, wo ich mitreden darf. Und es ist eine Religion, die viel Freude im Leben bringt und auch das Leben feiert, von der Sexualität bis hin zum guten Essen. Also, es ist eine echte Option.

"Wer im Judentum aktiv ist, muss auch leiden können"

Main: Welche Gründe gibt es, nicht Jude zu werden?

Homolka: Es ist letztendlich die Zugehörigkeit zu einer Schicksalsgemeinschaft, die auch durch viele sehr schwierige Phasen gegangen ist. Und das muss man sich vor Augen halten. Wer im Judentum aktiv ist, der muss auch leiden können.

Main: "Übergänge: Beobachtungen eines Rabbiners", so heißt das Buch von Walter Homolka, neuer Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland. Das Buch ist erschienen im Verlag Patmos, rund 200 Seiten kosten 18 Euro. Herr Homolka, danke, dass Sie Ihre Beobachtungen als Rabbiner mit uns geteilt haben.

Homolka: Ich danke Ihnen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Walter Homolka: "Übergänge: Beobachtungen eines Rabbiners"

Verlag Patmos, Mannheim 2017, 208 Seiten, 18 Euro.

Verlag Patmos, Mannheim 2017, 208 Seiten, 18 Euro.