Der CDU-Politiker Klaus Töpfer war Anfang der 90er-Jahre Bundesumweltminister. Schon damals hatte Deutschland ein Müllproblem. Es gab immer mehr Verpackungsabfälle und überall im Land so genannte wilde Deponien, auf die zum Teil auch gefährliche Abfälle gekippt wurden. Bürger und Bürgerinnen protestierten, eine Lösung musste her, erinnert sich Klaus Töpfer. "Also mussten wir hingehen an die Frage: Warum haben wir eigentlich so viel Abfall?"

Für die Müllberge machte Töpfer unter anderem die vorherrschende Wirtschaftsweise verantwortlich. "Wir waren eine rein linear ausgerichtete Wirtschaft: Einer produzierte, einer verkaufte, einer verpackte, einer verbrauchte, und am Ende wurde weggeschmissen. Und dies war die Grundlage von wirtschaftlichem Wachstum und von Steigerung des Bruttosozialprodukts."

Der Umweltminister wollte raus aus dieser Wegwerfgesellschaft und per Gesetz für ein Umdenken sorgen. "Unser Ziel war es, von der linearen wirtschaftlichen Denkweise in eine Kreislaufwirtschaft reinzukommen. Zu sagen, dass die, die verursachen, auch für die damit verbundenen Konsequenzen verantwortlich sind."

Fortan waren Unternehmen, die in Deutschland Verpackungen in Umlauf bringen wollten, auch dafür verantwortlich, sie wieder zurückzunehmen und zu entsorgen. Ganz egal, ob die Verpackungen aus Papier, Glas, Aluminium oder Kunststoff bestanden. Gesetzlich festgeschrieben in der so genannten Verpackungsverordnung, die 1991 in Kraft trat. "Damals eine absolute Neuheit weltweit und deswegen sicherlich nicht immer gleich perfekt gemacht."

Die Reaktion der Wirtschaft: Der Grüne Punkt

In jedem Fall aber mit weitreichenden Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft. Da viele Unternehmen kein Interesse hatten, die Verpackungsabfälle an der eigenen Ladentheke zurückzunehmen, gründeten sie stellvertretend das Duale System Deutschland. Besser bekannt als: der Grüne Punkt.

"Der Grüne Punkt hat ein Sammelsystem aufgebaut für Verkaufsverpackungen, an das alle Haushalte in Deutschland angeschlossen wurden und dass dann die gebrauchten Verkaufsverpackungen zurückgenommen hat", sagt Norbert Völl, Sprecher beim Grünen Punkt. "Und indem sich die Hersteller an diesem System beteiligt haben, konnten sie sich von ihrer Pflicht befreien, ihre Verpackungen selbst zurückzunehmen",

Unternehmen, die bei dem Systembetreiber für ihren Verpackungsmüll zahlten, konnten sich fortan das kleine grüne Symbol mit den zwei ineinander verschlungenen Pfeilen auf die eigenen Verpackungen drucken.

Für die Verbraucher bedeutete die Verpackungsverordnung, dass sie ihren Müll anders als vorher trennen mussten. Zu Restmüll sowie Papiertonne und Glas kam nun der gelbe Sack beziehungsweise die gelbe Tonne hinzu. Und während bis dato nur die Gemeinden für die Müllentsorgung zuständig waren, kamen ab 1991 die privatwirtschaftlich organisierten Entsorger hinzu.

Die Verordnung selbst wurde im Lauf der Jahre mehrmals überarbeitet. Der Grüne Punkt verlor 2003 nach Entscheidungen des Bundeskartellamtes und der EU-Kommission sein Monopol. Inzwischen sind es elf Unternehmen, bei denen Handel und Industrie ihre Verpackungen lizensieren können. Mit den entsprechenden Konsequenzen, wie Norbert Völl vom Grünen Punkt sagt: "Der Wettbewerb zwischen den Systemen ist so intensiv, dass da nicht viel Geld mit zu verdienen ist mit dieser Dienstleistung. Das muss man auch ganz klar sehen."

2019 wurde die Verpackungsverordnung durch das Verpackungsgesetz abgelöst. Im Mittelpunkt des neuen Gesetzes stehen vor allem höhere Recyclingquoten, die die dualen Systembetreiber erfüllen müssen. Bei Kunststoffen müssen beispielsweise ab 2022 63 Prozent recycelt werden. Vor der Einführung des Verpackungsgesetzes lag die Quote nur bei 36 Prozent.

Klaus Töpfer, der nicht nur Umweltminister war, sondern auch Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, verfolgt die Weiterentwicklung der Verpackungsgesetze nach wie vor. Die Idee hinter der ursprünglichen Verpackungsverordnung, die Wirtschaft als Kreislauf zu gestalten, ist aus seiner Sicht noch immer richtig. Aber: "Wer meint, er hätte etwas gemacht, was auf Dauer richtig ist, hat schon den größten Fehler gemacht. Natürlich muss es immer wieder überprüft werden vor dem Hintergrund der sich darauf einstellenden Größen."

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Henning Wilts. Er forscht zur Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie.

"Die Ziele, die man damals hatte er bei der Verpackungsverordnung, jetzt dem Verpackungsgesetz - Wie schaffen wir es, dieser Müllmenge Herr zu werden? - die hat es auch wirklich gut erfüllt. Aber so Dinge wie Abfallvermeidung und Recyclingfähigkeit der Verpackung, auch die Förderung von Mehrweg, da muss man halt einfach sagen: Nee, da haben wir noch sehr, sehr viel Luft nach oben."

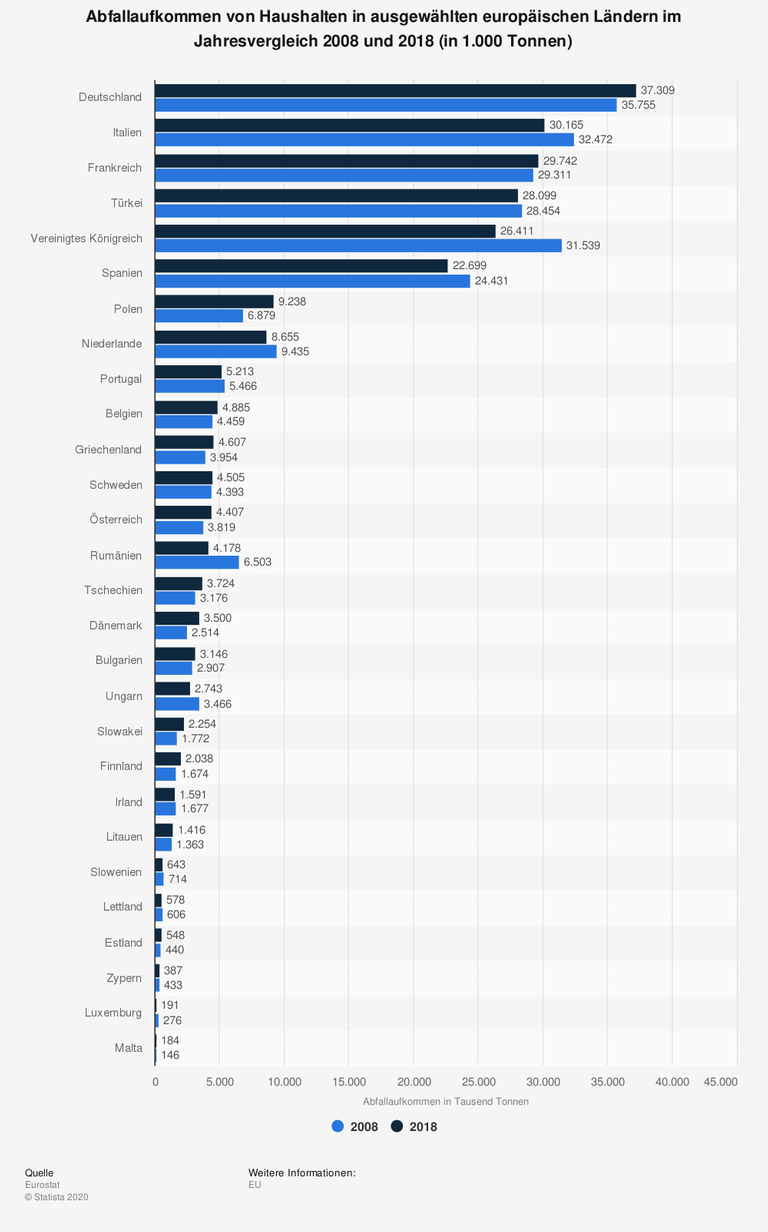

Denn das wichtigste abfallwirtschaftliche Grundprinzip lautet, dass Verpackungsabfälle vermieden werden sollen. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen aber, dass immer mehr Müll anfällt. 2019 etwa wurden bei den privaten Haushalten pro Kopf 72 Kilogramm Verpackungsmüll eingesammelt.

Nach Einschätzungen des Umweltbundesamtes liegt das vor allem an veränderten Konsumgewohnheiten: Beim Onlineshopping, bei Fertiggerichten im Einzelhandel und in der To-Go-Gastronomie entsteht immer mehr Verpackungsmüll. An dieser Entwicklung ändern Initiativen wie Unverpackt-Läden bislang wenig.

Die Menge des Verpackungsmülls ist aber nur das eine. Für die Müllverwertung ist noch entscheidender, woraus der Abfall besteht. Verpackungen, die aus mehreren Materialien zusammengesetzt wurden, lassen sich zum Teil nur schwer oder gar nicht mehr trennen und können entsprechend auch nicht recycelt werden.

Henning Wilts vom Wuppertal Institut: "Die Hersteller haben in der Vergangenheit ganz viele Verpackungslösungen auf den Markt gebracht, wo ihnen jeder Recycler auch vorher hätte sagen können: Damit können wir nichts anfangen."

Inzwischen arbeiteten einige Unternehmen eng mit den dualen Systembetreibern zusammen und versuchten, die eigenen Verpackungen recyclingfreundlicher zu machen, so Norbert Völl vom Grünen Punkt. Bei anderen Unternehmen gebe es allerdings noch Nachholbedarf, kritisiert er.

Problematisch seien etwa stark veränderte Materialien, zum Beispiel, wenn der Kunststoff Polypropylen mit Kreide versetzt werde. "Manche Hersteller setzen das auch ein, um Kunststoff einzusparen. Sie sagen dann, ich habe das mit 40 Prozent mit Kreide gefüllt und jetzt habe ich dadurch 40 Prozent Kunststoff eingespart. Aber das Polypropylen wird dadurch so verändert, dass wir es nicht recyceln können."

Reduktion und Verwertbarkeit

Zumindest die großen Lebensmitteleinzelhändler werben inzwischen damit, dass sie die Kreislaufwirtschaft stärker fördern und Verpackungen reduzieren oder besser verwertbar machen wollen.

Nastaran Amirhaji, eine Sprecherin der Discounterkette Aldi: "Seit 2018 sind wir bei Aldi auf so genannter Verpackungsmission. In diesem Zuge stellen wir unsere Eigenmarkenverpackungen auf den Prüfstand. Das heißt konkret, wo immer möglich reduzieren wir Verpackungen und setzen recyclingfähige Materialien ein. Unser Ziel ist es, bis Ende 2022 all unsere Eigenmarkenproduktverpackungen recyclingfähig zu gestalten."

Dass die Hersteller ihr Verpackungsdesign anpassen, ist auch für Sina Kummer vom Umweltbundesamt ein wichtiger Faktor. Dabei sei es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und ihnen zu zeigen, was sie zu tun haben. "Wir kennen ja mittlerweile die Joghurtbecher zum Beispiel, die eine Papierbanderole draußen rumhaben. Dass der Bürger dann eben auch weiß, er muss diese Banderole abmachen und getrennt eben zum Altpapier geben."

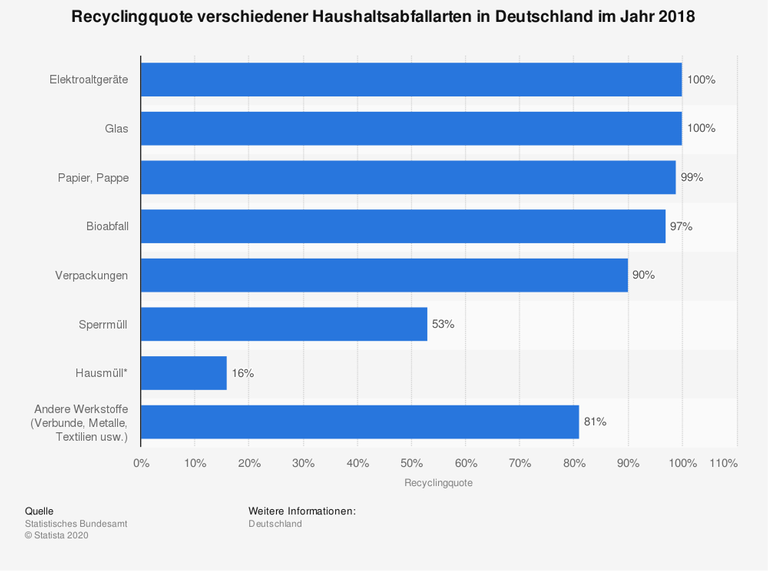

Die richtige Mülltrennung ist Grundvoraussetzung dafür, dass Abfälle später von Entsorgungsbetrieben gut verwertet werden können. Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2018 zeigt: Die Menschen in Deutschland produzieren zwar mehr Müll, sortieren ihn aber auch immer sorgfältiger.

"Wir sind tatsächlich besser geworden als früher, was zumindest den Restmüll angeht. Wir haben eine Hausmüllanalyse aus den 80er-Jahren. Dort hatten wir Mengen, die ungefähr bei 239 Kilogramm pro Einwohner und Jahr lagen. Und wir sind jetzt aus der Untersuchung vom Jahr 2018 fast die Hälfte weniger. Wir sind bei 128 Kilo pro Einwohner und Jahr."

Heutzutage landen also wesentlich weniger Altpapier, Metalle, Kunststoffe oder Glas im Restmüll als noch in den 80er Jahren. Trotzdem gibt es noch immer viele Abfälle, die fälschlicherweise im Restmüll oder im gelben Sack landen. Die Analyse des Umweltbundesamtes zeigt, dass Menschen auf dem Land und in den Vorstädten ihren Müll besser trennen als in Mehrfamilienhäusern in den Städten.

Auch das könne man an den Restmüllmengen an den jeweiligen Orten ablesen, erklärt Sina Kummer: "Es zeigt sich wirklich, dass wir zum Beispiel bei den Ein- bis Zweifamilienhäusern nur auf 119 Kilo pro Einwohner und Jahr kommen. Der Durchschnitt bei 128 also zehn Kilo weniger und in der City tatsächlich bei 140 Kilo liegt, oder in den Großwohnanlagen sogar bei 158 Kilo. Also sind das 30 Kilo mehr als der Durchschnitt bei diesen großen Wohnanlagen."

Die Expertin vom Umweltbundesamt erklärt sich diese Unterschiede mit fehlender sozialer Kontrolle: Wenn viele Menschen ihren Müll in denselben Container schmeißen, fühlten sich einige vielleicht weniger verpflichtet, richtig zu trennen.

Das Problem mit dem Restmüll

Ein ähnliches Phänomen zeigt sich in den Regionen in Süddeutschland, wo Kunststoffe nicht in der Tonne vor dem eigenen Haus entsorgt werden können, sondern zu Wertstoffhöfen gebracht werden müssen. Auch dort landen mehr Verpackungen im Restmüll.

Das ist ein Problem für die Unternehmen des dualen Systems: Wenn Verpackungen fälschlicherweise im Restmüll landen, entgeht ihnen wertvolles Material, das sie verwerten könnten. Wenn auf der anderen Seite Restmüll im gelben Sack landet, müssen die Unternehmen zwangsläufig auch diese Abfälle sortieren und entsorgen, obwohl sie dafür nicht bezahlt werden. Unabhängig davon, ob private oder kommunale Entsorgungsunternehmen den Müll abholen – die Verwertungsquote in Deutschland ist sehr hoch.

Henning Wilts vom Wuppertal Institut: "Wir sind extrem gut darin, Abfall zu erfassen. Dieses ganze Thema Entsorgungssicherheit, das haben wir sehr gut gelöst, und da waren wir auch jahrelang Spitzenreiter."

Im Gegensatz zu den 80er Jahren wird heute nur noch ein minimaler Anteil des Verpackungsmülls auf Deponien entsorgt – und das auch nur unter strengen Auflagen. Der größte Teil der Abfälle hingegen wird wiederverwertet.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das 2019 rund drei Viertel aller Verpackungen. Wenn man sich die Recyclingquoten genauer anschaut, fällt aber auf, dass bei Glas- und Papierverpackungen mehr als 80 Prozent recycelt werden, bei Kunststoffen hingegen nur etwas mehr als die Hälfte. Und der Rest: "In der Vergangenheit knapp die Hälfte, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, bleibt am Ende übrig und geht dann entweder in Müllverbrennungsanlagen oder in Zementwerke."

16 Prozent aller Verpackungsabfälle, die nicht recycelt werden können, werden etwa in Feuerungsanlagen verbrannt. Damit kann Wärme oder Strom erzeugt werden, es entsteht aber auch klimaschädliches CO2.

Vor allem Kunststoffverpackungen werden außerdem in andere Länder exportiert – etwa nach Malaysia. Im vergangenen Jahr waren das rund eine Million Tonnen Plastikmüll. Ob dieser Müll im Ausland überall ordnungsgemäß recycelt wird, ist unklar.

Down- statt Upcycling

Aber selbst die in Deutschland recycelten Kunststoffe können häufig nur noch "downgecycelt" werden. Das heißt, die Qualität des recycelten Stoffs nimmt ab und aus dem Kunststoff können nicht noch einmal die ursprünglichen Produkte hergestellt werden, sondern nur noch minderwertige Kunststoffprodukte, also keine Lebensmittelverpackungen, sondern beispielsweise Straßenschilder.

Laut Henning Wilts ist Downcycling zwar immer noch besser als Verpackungen zu verbrennen, aber aus Ressourcen- und Klimaschutzsicht sei eben wichtig, wie viel neuer aus Rohöl hergestellter Kunststoff am Ende durch das recycelte Material ersetzt werden könne. Momentan seien das bei Verpackungen weniger als 15 Prozent.

"Das heißt, immer, wenn wir Kunststoff einsetzen, sind das zu 85 Prozent neue Materialien, für die man wieder Erdöl eingesetzt hat. Und diese Diskrepanz ist genau die Herausforderung: Wie recyceln wir, dass wir nicht einfach nur Quoten erfüllen, sondern wie recyceln wir, dass am Ende die Industrie sagt: Ja, wir wollen dieses Material auch gerne einsetzen, weil es Kosten spart und CO2-Emissionen reduziert".

Das Ziel müsse sein, Abfälle tatsächlich als Sekundärrohstoffe zu betrachten, aus denen die Industrie neue Produkte machen kann.

Ein Schritt hin zu diesem Ziel könnte die Verpackungsgesetznovelle sein, die Anfang Juli in Kraft tritt. Mit ihr soll vorrangig die EU-Kunststoffrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. Das Gesetz enthält einige Neuerungen.

Unter anderem verpflichtet es so genannte Letztvertreiber dazu, Kundinnen und Kunden Mehrwegverpackungen als Alternative zu Einwegverpackungen anzubieten. Cafés müssen also zum Beispiel zum gleichen Preis Alternativen zu Einwegbechern bereithalten. Außerdem wird mit der Novelle die Pfandpflicht Stück für Stück auf alle Einwegflaschen und Getränkedosen sowie Milcherzeugnisse ausgeweitet.

Henning Wilts begrüßt diese Regelung, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass die PET-Flaschen, die über das Deutsche Pfandsystem zurückgenommen werden, besonders sortenrein sortiert und hochwertig recycelt werden können.

Auswinkungen aufs Duale System

Wenn künftig noch mehr PET-Flaschen über das Einwegpfand zurückgenommen werden, habe das aber auch für die Betreiber der dualen Systeme Folgen, sagt Norbert Völl vom Grünen Punkt: "Das ist schon eine Auswirkung auf das duale System, weil eben nicht nur das Material dann nicht mehr im Gelben Sack zu finden sein wird, sondern die Dualen Systeme auch den Umsatz mit diesen Verpackungen nicht mehr machen können."

Während für die Dualen Systeme durch die Pfand-Neuregelung eine Einnahmequelle entfällt, gibt es auch Änderungen, die für Mehreinnahmen sorgen könnten. So müssen Onlinehändler ab Juli 2022 dafür sorgen, dass die Anbieter, die über ihre Plattform Produkte verkaufen, auch für ihren Verpackungsmüll bezahlen.

Aus Sicht von Norbert Völl vom Grünen Punkt ist das zurzeit oft nicht der Fall – gerade bei Händlern, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben und kaum rechtliche Konsequenzen befürchten müssen. "Bei Leichtverpackungen, also dem, was wir im Gelben Sack und in der gelben Tonne sammeln, geht man von einer Quote von 20 bis 25 Prozent aus, die nicht am Dualen System beteiligt werden - die eingesammelt werden müssen, die verwertet werden müssen, für die die Dualen Systeme nicht bezahlt werden."

Mindesteinsatzquoten für Rezyklate

Für die Betreiber der dualen Systeme, die selbst im Bereich Kunststoffrecycling unterwegs sind, ist entscheidend, dass die Verpackungsgesetznovelle eine so genannte Mindestrezyklatquote vorschreibt.

Ab 2025 müssen also PET-Getränkeflaschen zu mindestens 25 Prozent aus recyceltem Plastik bestehen. Auch wenn diese Vorgabe nicht besonders ambitioniert sei und viele Hersteller sie schon heute erreichten, ist sie laut Norbert Völl vom Grünen Punkt wegweisend. Die Hersteller versuchten jetzt schon, sich die recycelten Kunststoffe für 2025 zu sichern. Dadurch bekomme der Markt für die PET-Rezyklate einen starken Auftrieb.

"Das ist für Recycler natürlich sehr interessant, weil sie dadurch auch mehr Spielraum bekommen, in die entsprechende Technologie zu investieren. Weil wir stellen fest, dass man für sehr hochwertige Kunststoffrezyklate jetzt abgesehen vom PET es sehr schwer hat, heute einen Markt zu finden, weil die derzeit noch teurer sind als neuer Kunststoff. Mit einer solchen definierten Mindesteinsatzquote kann ich natürlich als Gesetzgeber eine Nachfrage nach diesen Rezyklaten schaffen."

Auch Henning Wilts vom Wuppertal Institut befürwortet Mindesteinsatzquoten für Rezyklate. Denn technisch sei es bereits möglich, aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff Verpackungen in gewohnter Qualität herzustellen, wie unter anderem der Reinigungsmittelhersteller Frosch zeige. Die gesetzliche Mindesteinsatzquote gebe Recyclern und Unternehmen gleichermaßen Planungssicherheit.

"Die Novelle geht mit Sicherheit in eine richtige Richtung. Und an vielen Stellen testet sie jetzt ja auch neue Instrumente. Aber ich glaube, niemand würde behaupten, dass das, was da jetzt drinsteht, schon ausreicht."

Die Zukunft des Verpackungsmüllgesetzes

Auch wenn die Novelle jetzt erst in Kraft tritt, müsse man schon überlegen, wie das nächste Gesetzes-Update aussehen sollte. Henning Wilts wünscht sich, dass per Gesetz noch klarere wirtschaftliche Anreize gesetzt werden sollten, damit Hersteller recyclingfähigere Verpackungen verwenden.

"In Frankreich hat man sich da an einen Tisch gesetzt und gesagt: Okay, bestimmte Verpackung dürfen auch weiter in Verkehr gebracht werden, aber dann mit Strafaufschlägen von hundert Prozent. Und da fängt, glaube ich, das eine oder andere Unternehmen dann wirklich auch an nachzudenken, gibt es da nicht sinnvollere Lösungen?"

In puncto Kreislaufwirtschaft könne sich Deutschland auch ein Beispiel an den Niederlanden nehmen. CDU-Politiker Klaus Töpfer hofft, dass in Zukunft mit noch mehr Nachdruck an einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gearbeitet wird. Für den Moment will er aber erstmal das Ergebnis der anstehenden Bundestagswahl abwarten: "Eine Priorität wird auf jeden Fall immer dabei sein, egal wer diese Regierung bilden wird: Es wird eine Regierung sein, die sich mit dem Kreislauf in der Wirtschaft sehr viel intensiver beschäftigen wird als wir das bisher geglaubt haben, dass es notwendig ist. Davon gehe ich allerdings aus."

Denn benutzte Verpackungen recyceln oder wiederverwenden sei nur ein Aspekt der Kreislaufwirtschaft. Auch darüber hinaus müsse man jedes Produkt nach Gebrauch wieder auseinandernehmen können und die einzelnen Rohstoffe in den Kreislauf zurückführen. So könne man am Ende Ressourcen schonen und CO2-Emissionen reduzieren. Und somit Umwelt und Klima schützen.