Lange hat die Politik um einen Nachfolger für das beliebte Neun-Euro-Ticket gerungen. Seit dem 1. Mai 2023 gibt es nun das Deutschlandticket zu einen Einführungspreis von 49 Euro im Monat. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass das Ticket vermutlich schon im nächsten Jahr teurer werden wird.

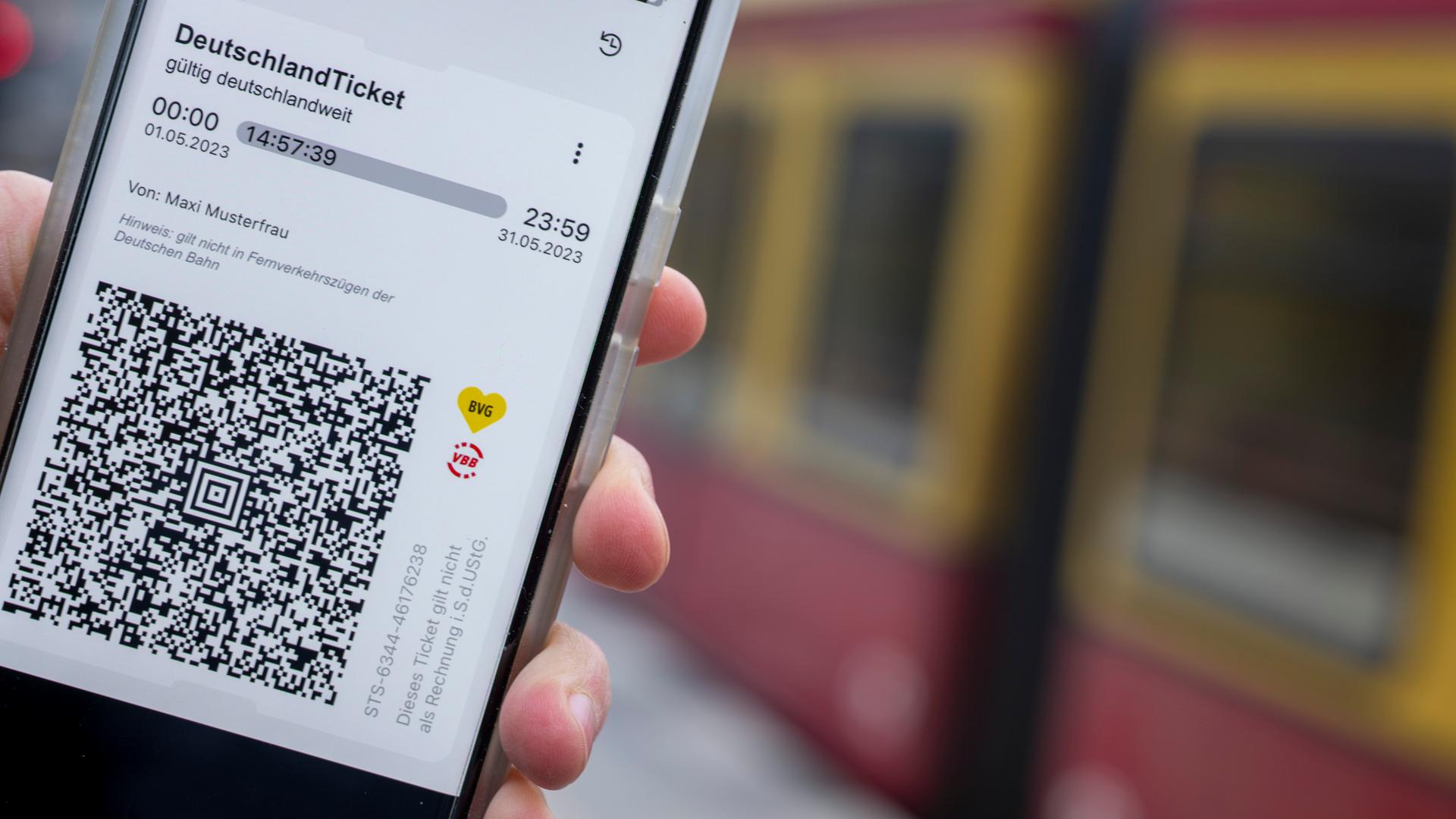

Das Ticket gibt es als mobiles Ticket fürs Smartphone oder als Chipkarte. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass perspektisch jede(r) fünfte Deutsche - also 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger - das Ticket nutzen wird. Bis Ende April waren rund 750.000 Deutschlandtickets verkauft worden.

- Wofür soll das 49-Euro-Ticket gelten?

- Wer finanziert das 49-Euro-Ticket?

- Wie erfolgreich war der Vorgänger, das Neun-Euro-Ticket?

- Macht ein 49-Euro-Ticket den ÖPNV attraktiver?

- Mit welcher Nachfrage rechnen Experten beim 49-Euro-Ticket?

- Wer profitiert von einem 49-Euro-Ticket, wer nicht?

- Was bringt ein 49-Euro-Ticket für den Klimaschutz?

Wofür soll das 49-Euro-Ticket gelten?

Inhaberinnen und Inhaber des Tickets können bundesweit den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen. Züge des Fernverkehrs wie Intercity, Intercity-Express und Eurocity sind ausgenommen. Das Ticket ist jeweils für einen Monat gültig und wird automatisch verlängert, wenn man nicht rechtzeitig kündigt.

Anders als bei Monatskarten vieler Verkehrsunternehmen darf man aber auf das Deutschlandticket grundsätzlich keine anderen Personen, Fahrräder oder Hunde mitnehmen - nur Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Das 49-Euro-Ticket ist nicht übertragbar. Wer älter als 16 Jahre ist, muss einen Ausweis dabeihaben, bei Jugendlichen reicht auch ein Schülerausweis.

Wer finanziert das 49-Euro-Ticket?

Geregelt ist die Finanzierung zunächst bis 2025. Bund und Länder stellen je 1,5 Milliarden Euro jährlich bereit, um Einnahmeausfälle von Verkehrsanbietern auszugleichen.

Der Bundesrat hat bereits gefordert, die Finanzierung auch langfristig sicherzustellen. Demnach sollen alle Mehrkosten jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern bezahlt werden.

Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) hat allerdings bislang eine Übernahme möglicher Mehrkosten nicht zugesagt. Was die Einführung des Tickets koste, werde man erst 2024 wissen, sagte er der "Welt am Sonntag": "Dann wollen wir ohnehin über das Ticket und die weitere Entwicklung mit den Ländern reden."

Offen ist auch, ob es in den kommenden Jahren beim Preis von 49 Euro bleibt. Und am Ende hat auch noch Brüssel ein Wort mitzureden: Die EU-Kommission muss die Initiative billigen, weil der Bund Umsatzeinbußen der Verkehrsunternehmen mit Milliardensummen kompensiert. Dadurch werden beihilferechtliche Fragen auf EU-Ebene berührt.

Wie erfolgreich war der Vorgänger, das Neun-Euro-Ticket?

Im Sommer 2022 verkauften die Verkehrsverbünde in Deutschland insgesamt 52 Millionen Neun-Euro-Tickets. Einer repräsentativen Studie im Auftrag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge war jeder fünfte Käufer ein Neukunde, der den ÖPNV bisher nicht genutzt hatte. 17 Prozent der 9-Euro-Ticket-Nutzerinnen und -Nutzer stiegen demnach von anderen Verkehrsmitteln wie Auto oder Fahrrad auf den ÖPNV um.

Allerdings war die Nachfrage auf dem Land, wo Angebot und Taktung von Bussen und Bahnen meist geringer sind, nur halb so groß wie in dichter besiedelten Gegenden Deutschlands. Die häufigsten Gründe, sich das Ticket nicht zuzulegen, waren kein Bedarf (37 Prozent), Präferenz fürs Auto (35 Prozent) und umständliche Verbindungen (33 Prozent).

Macht ein 49-Euro-Ticket den ÖPNV attraktiver?

Davon gehen Experten und Politik aus. Vor allem der günstige Preis und das einfache System dürften eine Nutzung des ÖPNV attraktiver machen - gerade für Gelegenheitsfahrer und -fahrerinnen. Für diese seien die komplizierten Tarife in den einzelnen Verkehrsverbünden ein großes Hemmnis, sagt Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik beim Wuppertal Institut.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betont, dass mit dem Ticket komplizierte und komplexe Strukturen überwunden worden seien: "Es wird einfacher und attraktiver, den ÖPNV zu nutzen, und natürlich kostengünstiger."

Allerdings gibt es weiterhin viel Verbesserungsbedarf im ÖPNV. Es hapere dort an der Zuverlässigkeit, meint Thorsten Koska. Außerdem müsse der ÖPNV "in der Fläche besser werden, und der Takt muss dichter werden“. Ziel müsse sein, dass in Großstädten alle fünf Minuten ein Bus oder eine Bahn kommt - und auf dem Land sollte „öfter als nur mehrmals täglich was fahren“.

Mit welcher Nachfrage rechnen Experten beim 49-Euro-Ticket?

Der Think Tank Agora Verkehrswende erwartet durch das 49-Euro-Ticket vor allem in großen Städten eine steigende Nutzung des ÖPNV. Das Wuppertal Institut prognostiziert allerdings, dass die Nachfrage nach einem Ticket für 49 Euro im Monat deutlich kleiner ausfallen wird als bei der Neun-Euro-Variante. Studien zur Kaufbereitschaft gingen von etwa einem Viertel der Nachfrage aus.

Bei einem 29-Euro-Ticket, das etwa die Verbraucherzentrale Bundesverband gefordert hatte, läge die Kaufbereitschaft dagegen doppelt so hoch, so Thorsten Koska vom Wuppertal Institut. Eine solche Variante wurde im Herbst 2022 für den Berliner ÖPNV eingeführt. Die neue Regierungskoalition zwischen CDU und SPD will das 29-Euro-Ticket fortführen, zudem gibt es ein 9-Euro-Sozialticket. Niedersachsen plant ein 29-Euro-Ticket für Schüler und Azubis.

Wer profitiert von einem 49-Euro-Ticket, wer nicht?

Das 49-Euro-Ticket ist nach Einschätzung des Mobilitätsexperten Thorsten Koska vor allem für Pendlerinnen und Pendler interessant. Auch bei regelmäßigen Wochenendausflügen werde sich ein 49-Euro-Ticket schnell rechnen. Menschen mit geringem Einkommen werde das Angebot hingegen vermutlich weniger erreichen.

Linken-Parteichefin Janine Wissler hat das Ticket für 49 Euro als zu teuer kritisiert: "Leider wird es weiter viele Menschen geben, die sich dieses Ticket nicht leisten können." Wissler fordert perspektivisch einen kostenlosen und besser ausgebauten Nahverkehr für alle.

Das 49-Euro-Ticket wird es auch als Job-Ticket geben. Es kostet dann 34,30 Euro monatlich. Bedingung ist, dass der Arbeitgeber einen Mindestzuschuss von 25 Prozent zahlt, also im Startjahr 12,25 Euro. Es gibt dann noch einen zusätzlichen Rabatt von fünf Prozent.

Für Studierende mit Semesterticket haben die Länder-Verkehrsminister eine Übergangslösung vereinbart. Studentinnen und Studenten zahlen die Differenz zum 49-Euro-Ticket und können dann im ganzen Land den Nahverkehr nutzen.

Was bringt ein 49-Euro-Ticket für den Klimaschutz?

Die Verkehrsverbünde schätzen in einer Bilanzstudie, dass das Neun-Euro-Ticket pro Monat etwa 600.000 Tonnen CO2-Emissionen verhindert hat; hochgerechnet auf ein ganzes Jahr wären das rund sieben Millionen Tonnen.

„Das wäre schon ein deutlich spürbarer Effekt“, so Thorsten Koska vom Wuppertal Institut - allerdings "noch nicht das, was wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen".

Denn insgesamt verursache der Verkehrsbereich in Deutschland jährlich CO2-Emissionen von mehr als 160 Millionen Tonnen. Und die Klimabilanz des 49-Euro-Tickets, meint Koska, dürfte schlechter ausfallen als beim Neun-Euro-Ticket, da es wegen des höheren Preises wahrscheinlich deutlicher weniger Menschen dazu bewegen werde, auf den ÖPNV umzusteigen.

Quellen: DLF, dpa, epd, cc, fm, mg, sima