Isabel Fuhs möchte wissen, wer ihre Mutter ist. „Ich frage mich das immer wieder. Aber ich stelle mir schon vor, dass sie halt irgendwo ist.“ Isabel Fuhs wurde 1985 aus Brasilien adoptiert. Sie war damals noch keine zwei Monate alt, ein kleines Baby. Doch über ihre ersten Lebenswochen weiß sie fast nichts. Die leibliche Mutter soll bei der Geburt erst zwölf Jahre alt gewesen sein. Ein brasilianischer Anwalt fädelte die Adoption nach Deutschland ein.

„Die Geschichte über meine Adoption ist halt wirklich sehr merkwürdig. Es gibt nichts, keine Aufzeichnungen, in welchem Krankenhaus bin ich geboren? Auch zu den leiblichen Eltern, also zu der Mutter nichts, keinen Namen. Das ist wirklich sehr unsauber. Man kann heute nicht mehr viel nachvollziehen.“

Es ist eine quälende Leerstelle in ihrer Biografie. Längst wissen Psychologen, wie wichtig die Kenntnis der biologischen Herkunft für die Identitätsbildung ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 1989 entschieden, dass es zu den Persönlichkeitsrechten eines Menschen gehört, die eigene Abstammung zu kennen. Auch die UN-Kinderrechtskonvention enthält das Recht auf Identität. Nichts zu wissen über die leibliche Familie stürzt manche Adoptierte in tiefe Krisen.

Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung

Auch für Isabel Fuhs kam der Tag, an dem die Frage nach der biologischen Mutter zu schmerzen begann. „Das war tatsächlich mein 18. Geburtstag, an dem ich mir aus irgendeinem Grund in den Kopf gesetzt hatte, an diesem Tag würde meine leibliche Mutter sich bei mir melden. Ich habe das für mich irgendwie immer so erwartet.“

Eine Erwartung, die sich nicht erfüllte. Isabel Fuhs geht es so wie vielen aus dem Ausland Adoptierten, die nichts oder nur wenig über ihre leibliche Herkunft wissen und die auch keine aussagekräftigen Dokumente über die Umstände der Adoption besitzen. Das ist vor allem eine Folge sehr laxer Kontrolle von Auslandsadoptionen bis in die 80er-Jahre hinein.

Lange Zeit war es in der Bundesrepublik – wie auch in anderen westlichen Ländern – für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch relativ leicht, ein Baby aus einem Entwicklungsland zu sich zu holen – viel leichter etwa, als sich um eines der wenigen Adoptionskinder hierzulande zu bewerben. Viele Paare zahlten horrende Summen für die Vermittlung, und so entstand eine Branche auch mit illegalen Praktiken: Leibliche Eltern in den Herkunftsländern wurden bedroht oder nicht richtig aufgeklärt über die Folgen der Adoption, ihre Kinder wurden ihnen abgepresst oder abgekauft.

Strafrechtlerin: „Auslandsadoptionen wurden relativ unkritisch gesehen“

„Grundsätzlich würde ich sagen, dass eine Adoption, eine Auslandsadoption dann illegal ist, wenn ein Kind, das eigentlich nicht im Adoptionssystem sein sollte, ins System gelangt ist.“ Elvira Loibl ist Assistenz-Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Maastricht in den Niederlanden. Die Österreicherin forscht zu Kinderhandel und illegalen Auslandsadoptionen. Diese seien nur möglich durch das sogenannte Child Laundering:

„Also Kinderwäsche. Nachdem das Kind illegal erlangt wurde, wird das Kind gewaschen, das bedeutet, dass die Adoptionspapiere, Geburtsurkunden etc. gefälscht werden oder fabriziert werden, um das Kind als echtes Waisenkind aussehen zu lassen. Also, man versucht quasi, die illegale Herkunft des Kindes zu verschleiern.“

Vermittlungsagenturen und Jugendämter in Deutschland haben sich Loibls Forschung zufolge nicht aktiv an solchen illegalen Praktiken beteiligt. Sie hätten das System aber vermutlich stabilisiert – durch Wegsehen und Nicht-Nachfragen. Es habe über lange Zeit auch nur wenig Bewusstsein dafür gegeben, dass man den adoptierten Kindern nicht immer einen Gefallen tut.

Hinzu kam etwas, was Fachleute als White-Saviour-Complex bezeichnen: Den Wunsch weißer Paare, schwarze Kinder aus der Armut zu holen – ein Phänomen, das durch die jüngeren Kolonialismus-Debatten kritisch hinterfragt wurde. „In dieser Zeit war man noch der Ansicht, dass Adoptionen grundsätzlich eine gute Sache sind, man hilft, man rettet Kinder aus ärmeren Ländern. Also damals hat man Auslandsadoptionen noch relativ unkritisch gesehen.“

Europaweit entbrennt Debatte über die Rolle des Staates

Das Bundesfamilienministerium hat eine Interviewanfrage zum Thema Auslandsadoptionen abgelehnt. Auf die schriftliche Anfrage, ob staatliche Stellen in der Vergangenheit illegale Machenschaften bei Auslandsadoptionen ignoriert hätten, erklärt eine Sprecherin:

„In einigen europäischen Staaten ist deutlich geworden, dass es bei Adoptionen von Kindern aus außereuropäischen Staaten in den 1970er- und 1980er-Jahren zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Was die Adoptionen betrifft, so haben sich nach gegenwärtigem Stand keine Hinweise ergeben, dass in Deutschland in größerem Umfang vergleichbare Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind.“

Die Kriminologin Elvira Loibl schätzt es anders ein. Als Beleg zieht sie unter anderem eine kleine, aber aussagekräftige Untersuchung des Adoptionsexperten Rolf Bach aus dem Jahr 1988 heran. Darin heißt es: „In 70 der 300 abgeschlossenen Adoptionsakten fanden sich eindeutige Hinweise auf kommerzielle, illegale oder kriminelle Praktiken. Das bedeutet, dass 23 Prozent aller Adoptionen von Kindern aus der Dritten Welt oder 42 Prozent der Privatadoptionen den geltenden Adoptionsbestimmungen der Bundesrepublik und – in aller Regel – auch der ausländischen Herkunftsländer widersprechen.“

Probleme bei Auslandsadoptionen waren also schon damals bekannt. Dass man sich im Familienministerium heute mit anderen europäischen Staaten vergleicht und offenbar der Meinung ist, hierzulande gebe es vergleichsweise wenig zu beanstanden – das könnte auch daran liegen, dass es in anderen Ländern bereits eine heftige politische Debatte über die Rolle des Staates bei Auslandsadoptionen gibt. Loibl von der Universität Maastricht nennt beispielhaft die Niederlande:

„Hier in den Niederlanden gab es immer mehr Adoptierte, die sich auf die Suche gemacht haben nach ihren Wurzeln, nach ihrer Herkunft und die drauf gekommen sind, dass sie eigentlich nicht abgegeben wurden von ihrer leiblichen Mutter, sondern dass sie eigentlich gekidnappt wurden zum Beispiel.“

Erfolgreiche Schadenersatzklage in den Niederlanden

Eine Niederländerin, die als Baby illegal aus Sri Lanka adoptiert worden war, hat den niederländischen Staat erfolgreich auf Schadensersatz verklagt. Außerdem hatte die niederländische Regierung eine Untersuchungskommission eingesetzt, die Missstände im Auslands-Adoptionssystem aufgedeckt hat. 2021 wurden in den Niederlanden deswegen zeitweilig sogar Auslandsadoptionen ganz gestoppt.

„Also, ich glaube, die Niederlande ist da wirklich ein interessanter Fall, weil es so viele Adoptierte gibt, die wirklich auf die Straße gehen und Wiedergutmachung fordern und auch Anerkennung des Schadens, der ihnen zugefügt wurde.“

Ähnliche Debatten und Untersuchungen gibt es in Belgien, der Schweiz und in Schweden. In Deutschland ist es bei diesem Thema bislang relativ ruhig. Doch das könnte sich ändern. Eine, die dafür kämpft, ist die Adoptionskritikerin Melanie Kleintz. „Aus dem einfachen Grunde, dass viele Adoptierte hier in Deutschland eben darunter leiden, dass ihre Adoption nicht legal war. Ich finde, das gehört zu unserem Leben dazu, dass man das einfach mal wirklich anerkennt und sich dafür entschuldigt.“

Sozialpädagogin: Auslandsadoptierte haben ein höheres Suizidrisiko

Melanie Kleintz wurde 1980 aus Peru adoptiert – und sie hat viele Belege gesammelt, um zu zeigen, dass auch ihre Adoption illegal war. Ihre leibliche Mutter war kurz nach ihrer Geburt gestorben, der Vater dann offenbar bedrängt worden, das Kind abzugeben. Ein katholisches Kinderheim soll daran beteiligt gewesen sein, es sei Geld geflossen, Dokumente wurden frisiert. „Es ist auch später eben rausgekommen, dass ich eigentlich ein Jahr jünger bin, dass ich nicht 1978, sondern erst 1979 geboren wurde. Und ich habe mittlerweile vier Geburtsurkunden, die alle falsch sind.“

Als sie selbst Mutter wurde, sei der ganze Schmerz darüber aufgebrochen, erzählt sie. Da habe sie angefangen, nach ihrer leiblichen Familie in Peru zu suchen. Sie fand ihren Vater in dem kleinen Dorf, in dem er noch immer wohnt. Mit ihren Adoptiveltern hat sie heute keinen Kontakt mehr. Melanie Kleintz hat es sich seither zur Aufgabe gemacht, die Interessen von Auslandsadoptierten in Deutschland zur Geltung zu bringen. Die Sozialpädagogin engagiert sich bei InterCountry Adoptee Voices, einer internationalen Organisation für Auslandsadoptierte. Sie berät Menschen, die nach ihrer Herkunft am anderen Ende der Welt suchen und nicht weiterkommen, wenn Dokumente fehlen oder gefälscht sind.

Hunderte Anfragen erhalte sie jedes Jahr. Viele Menschen, die sich bei ihr meldeten, litten unter Depressionen. Es gibt Hinweise darauf, dass Auslandsadoptierte ein höheres Suizidrisiko haben. Allerdings fehlen dazu belastbare Statistiken oder Studien. Melanie Kleintz fordert eine unabhängige Untersuchungskommission, die aufklären soll, wie viele illegale Adoptionen es in der Bundesrepublik gab – und wer das hätte verhindern können. Auch eine öffentliche Entschuldigung wünscht sie sich. Außerdem plädiert sie für mehr staatliche Unterstützung, wenn Adoptierte nach ihren Wurzeln suchen wollen. „Wir Adoptierten brauchen dieses Erklärbare, wie ist das alles gelaufen?“

Adoptionsgesetze wurden verschärft

Eine staatliche Untersuchungskommission – und eine öffentliche Entschuldigung? Beim Bundesfamilienministerium ist nichts davon geplant, es bestehen „derzeit keine Überlegungen dazu“, erklärt eine Sprecherin. Für Melanie Kleintz enttäuschend: „Wir haben keine Lobby gehabt. Wir haben jetzt immer noch keine Lobby. Im Gegenteil. Das Familienministerium fördert eigentlich immer nur die Wünsche der Adoptiveltern.“

Allerdings räumt sie ein, dass die Adoptionsgesetze deutlich verschärft wurden. Am wichtigsten dürfte das Haager Adoptionsübereinkommen sein, das Deutschland 2002 ratifiziert hat und das strenge Regeln für internationale Adoptionen vorsieht, etwa die Beratung und Einwilligung der leiblichen Eltern und eine Eignungsprüfung für die Adoptionsbewerber. Das Adoptionshilfegesetz, das in Deutschland seit 2021 gilt, sieht weitere Schutzstandards vor.

Privat organisierte internationale Adoptionen sind seither verboten; wer ein Kind aus dem Ausland adoptieren will, muss grundsätzlich entweder die Adoptionsstellen der Landesjugendämter einschalten oder einen der staatlich anerkannten freien Träger. Zu denen gehört etwa der Verein „Help a child“ aus Rheinland-Pfalz, 2004 gegründet von Bea Garnier-Merz: „Wir haben bis heute rund 800 Kinder vermittelt, aus den Ländern Haiti, Burkina Faso, Mali, Kenia und der Dominikanischen Republik.“

Sie selbst hat gemeinsam mit ihrem Mann zusätzlich zu drei leiblichen Kindern einen Sohn und eine Tochter aus Haiti adoptiert. Weil bei der ersten Adoption vieles nicht gut gelaufen sei, kam sie auf die Idee, eine eigene Vermittlungsstelle zu gründen. Sie macht das ehrenamtlich, von Beruf ist sie im Sozialdienst der Bundeswehr. Aber natürlich beschäftigt ihr Verein auch Fachkräfte, die die Adoptionen begleiten, Bewerber vorbereiten, Reisen arrangieren. Eine Vermittlung kostet knapp 10.000 Euro, hinzu kommen Reisekosten und verschiedene Gebühren im Herkunftsland und auch in Deutschland.

Strengere Dokumentation sorgt für überfüllte Heime

Durch die neuen Gesetze sei die Vermittlung viel schwieriger und langwieriger geworden, sagt Bea Garnier-Merz. „In der Vergangenheit war das eine Sache von zwei Jahren maximal, maximal! Und heute kann man schon drei bis fünf Jahre rechnen. Es ist schwieriger geworden. Haiti sagt zum Beispiel immer, wir hätten gern den Zustand von vorher zurück. Die Heime sind brechend voll.“ Garnier-Merz berichtet von den ärmlichen Verhältnissen vor Ort, von Müttern, die viele Kinder haben und sie nicht ernähren können. Dass die Adoptionsvermittlung heute so lange dauert, empfänden nicht nur die Bewerber als Belastung. Auch für die Kinder sei das ein Nachteil.

„Ab einem gewissen Alter ist Adoption kein Thema mehr. Es kommt hier niemand um die Ecke, der sagt, ich würde gern ein Kind im Alter von acht oder zehn Jahren adoptieren. Wir erleben das in Haiti, wenn wir in Kinderheimen sind und da sind ältere Kinder, die schon sehr lange dort sind, die kommen dann und sagen: Gibt es für mich keine Mutter?“

Auch Garnier-Merz kennt die Geschichten aus den 80er-Jahren vom kriminellen Geschäft mit Babys aus aller Welt. Sie selbst hat andere Erfahrungen gemacht, erzählt von verzweifelten Müttern in Haiti, die ihren Kindern anderswo ein besseres Leben ohne Hunger und Armut wünschten. Jede Adoption werde penibel dokumentiert, ihr Verein lege jährliche Rechenschaftsberichte ab und sei im Austausch mit dem Landesjugendamt. Dass Auslandsadoptionen grundsätzlich gelingen können und unter bestimmten Voraussetzungen ein Glücksfall für die Kinder sind, sieht auch Adoptionskritikerin Melanie Kleintz so:

„Kinder, die nicht gewollt sind, gibt es überall auf der Welt, und die brauchen einen sicheren Platz und da gibt es nun mal Adoptivfamilien, die das bieten können. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich gegen Adoption bin und dass Adoptionen grundsätzlich verboten werden sollten.“

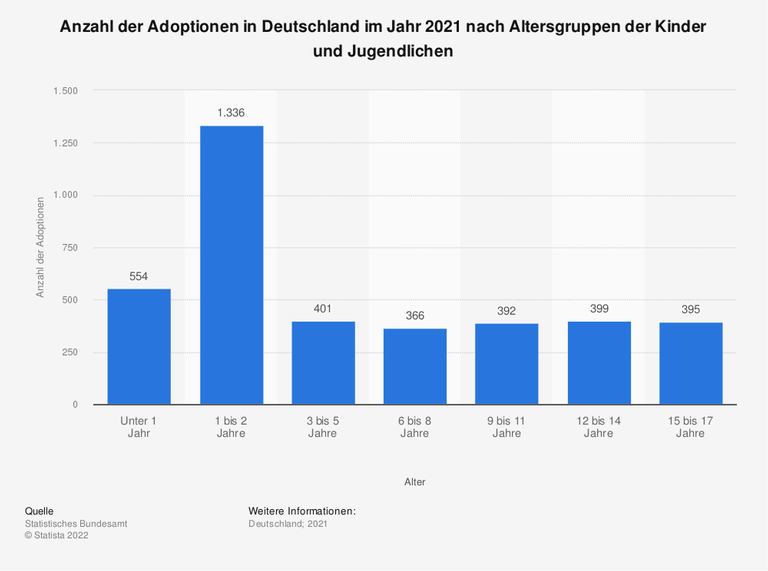

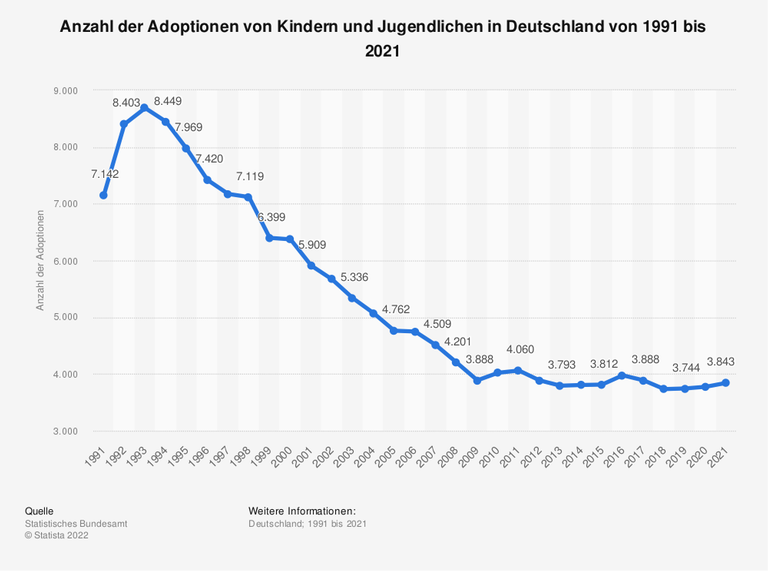

Adoptionen sind insgesamt stark rückläufig

Allerdings sind sowohl Inlands- als auch Auslandsadoptionen in der Bundesrepublik stark rückläufig. Das dürfte vor allem an den Erfolgen der Reproduktionsmedizin liegen: Immer mehr Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch kann mit künstlicher Befruchtung geholfen werden. Auslandsadoptionen werden immer seltener: Im Jahr 2021 waren es nur noch 111 im Vergleich zu fast 1.000 im Jahr 1992. „Ich bedaure auch, dass deshalb viele Kinder keine Chance mehr haben“, sagt Bea Garnier-Merz.

Wenn ein Kind in eine Adoptionsfamilie vermittelt wird, so müssen die Akten darüber in Deutschland 100 Jahre lang aufbewahrt werden. Und mit 16 Jahren haben die Adoptierten einen Anspruch auf Akteneinsicht. „Wir haben ja mittlerweile auch schon erwachsene adoptierte Kinder. Viele melden sich irgendwann und fragen, kann ich in meine Unterlagen gucken?“

Ihr Verein begleitet die Adoptierten dann bei dieser Recherche, stellt ihnen Trauma-Experten zur Seite und gibt die Gelegenheit zum Gespräch. Bea Garnier-Merz bietet auch sogenannte Wurzelreisen an, um die leibliche Familie im Herkunftsland kennenzulernen. Manchmal seien die Adoptierten dann enttäuscht – dennoch sei das eine wichtige Erfahrung. „Jeder hat ja das Recht zu wissen, wo er herkommt. Und dass man die Eltern, falls sie noch leben, auch mal sehen will. Ich finde das absolut wichtig für die eigene Identität.“

Alltagsrassismus wegen dunkler Haut und dunklen Haaren

Eine begleitete und organisierte Wurzelreise zur leiblichen Familie – davon kann Isabel Fuhs, die als Baby aus Brasilien adoptiert wurde, nur träumen. Auch sie hatte angefangen, nach ihrer Mutter zu suchen. Sie beauftragte eine Brasilianerin, Krankenhäuser und Kinderheime vor Ort zu besuchen, jede erdenkliche Spur aufzunehmen – in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf ihre Mutter zu finden.

„Für mich war immer der Gedanke, da in Brasilien, da ist was für mich, da ist ein Stück Familie, ein Stück von mir. Und um dieser Geschichte mal Realität zu verleihen, war das einfach auch ganz wichtig für mich, auch mal danach zu suchen.“ Von ihren Adoptiveltern sei sie dabei immer unterstützt worden. Das Verhältnis zu ihnen sei herzlich und intakt. „Es fällt mir immer schwer, das Wort ‚Adoptiveltern‘ zu benutzen, weil das für mich nicht existiert. Das sind meine Eltern. Und das ist immer so gewesen.“

Trotzdem habe sie mit ihrer Identität lange gehadert. Hinzu kamen Erfahrungen mit Alltagsrassismus, mit Fremdenhass, das ständige Fragen, wo sie denn herkomme mit ihrer dunklen Haut und ihren dunklen Haaren. „Ich bin halt immer anders irgendwie. Das heißt für mich: Ich gehöre hier nicht hin, ich gehör da nicht hin. Und wer bin ich denn überhaupt?“

Ob ihre leibliche Mutter ihr darauf eine Antwort geben könnte? Sie weiß es nicht. Denn die Suche blieb erfolglos. Als Isabel Fuhs aus einem brasilianischen Kinderheim signalisiert wurde, sie solle besser nicht weiter graben, habe sie aufgehört. Vielleicht auch, um sich selbst vor verstörenden Informationen zu schützen. „Ich denke, dass da sehr viele Dinge schief gelaufen sind, möglicherweise auch irgendwelche illegalen Dinge. Aber auch Fragen, die ich mir selber gar nicht stellen möchte, weil ich die Antworten nicht hören möchte.“

Das heiße nicht, dass sie mit dem Thema abgeschlossen habe – aber anderes sei im Moment wichtiger, ihre eigene Familie – sie ist Mutter eines Sohnes. „Ich habe meinen Verwandtschaftsteil, einen Menschen, der mir ähnlich sieht, einen leiblichen Verwandten, den habe ich geschaffen. Also ich habe den Weg nach vorne angetreten und nicht nach hinten. Und das hat tatsächlich sehr geholfen dabei, zu sagen, an dieser Stelle geht es nicht weiter. Was ja aber auch keine finale Entscheidung ist für immer.“

Denn vielleicht werde sie eines Tages doch noch einmal anfangen zu suchen, nach Brasilien reisen und dort nach ihrer leiblichen Familie forschen.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)