Die "Panke-Stadt", so nannte Alfred Kerr Berlin. Bei Spree und Havel mag man an Ausflug denken, der dritte Fluss im Bunde aber galt der Arbeit: Im 19. Jahrhundert war die Panke im industriellen Norden als "Stinkepanke" bekannt. Dass Geld nicht stinkt, konnte man dort nicht behaupten. Schon eher am schicken Kurfürstendamm oder in der geschäftigen Friedrichstraße. Beim Blick aus dem Fenster eines neueröffneten Kaffeehauses notierte Kerr 1898:

"Der Gast, der da hinuntersieht, sagt sich: Daß ist das Leben, daß ist Berlin, daß ist eine ungebärdige junge Weltstadt mit einer radaufrohen Bevölkerung, die am Tage arbeitet und Abends das Bedürfniß fühlt, den Überschuß an Energie, Spottlust und kompakter Genußgier irgendwie los zu werden; das ist die Friedrichstraße, die berüchtigte, vielgeschmähte, die kein Berliner ohne einen ironischen Zug um die Mundwinkel ausspricht, und die mit ihrem seltsamen Gemisch von einheimischem Feez und internationalem Vergnügungstaumel doch ein eigenartiges, ungewöhnlich einprägsames Ganzes bildet."

Ein Kaiserpanorama

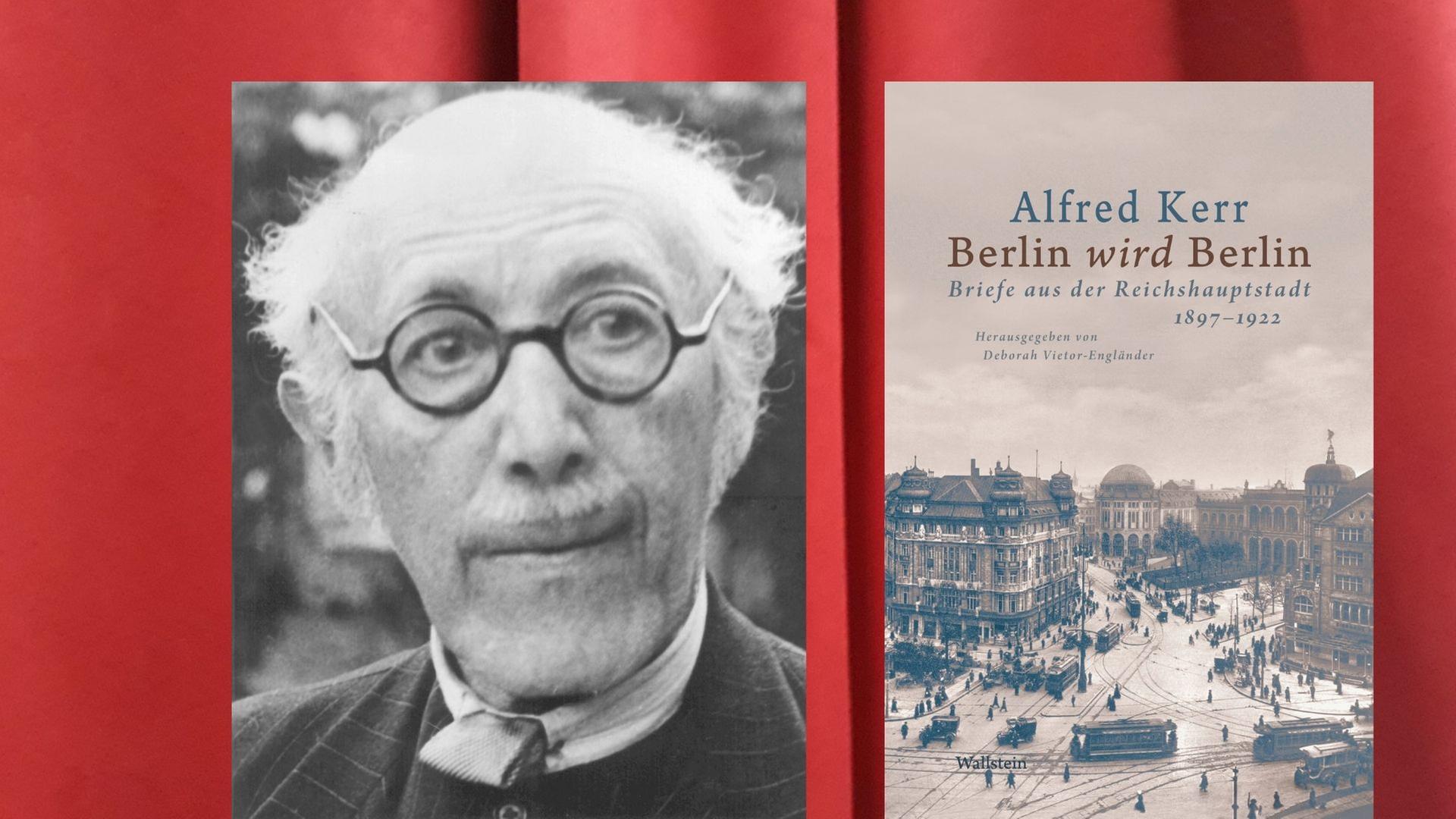

Die "Königsberger Allgemeine Zeitung" gab Alfred Kerr von 1897 bis 1922 Gelegenheit, wöchentlich das Leben Berlins zu beschreiben. Die britische Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer hat in mühseliger Archivarbeit diese "Briefe aus Berlin" beispielhaft ediert. Königsberg ist heute Kaliningrad und liegt in Russland, die russischen Einrichtungen waren jedoch nicht zugänglich, so wurde sie schließlich in Polen fündig.

Wer sich kurz vor Augen führt, was alles zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und den 20er-Jahren in Deutschlands Hauptstadt geschah, der wird sich der Bedeutung dieser Berichte bewusst: Aufstieg Berlins zur internationalen Metropole, Aufkommen des modernen Verkehrs, künstlerischer Aufbruch der Avantgarde, Erster Weltkrieg, Ende des Kaiserreichs, Weimarer Republik. Durch diese Geschichte wandelt Kerr und schildert ein Panorama Berlins:

"Die Ufer jenes melancholisch-süßen Gewässers, das leider mit dem plattesten Namen Landwehrkanal genannt wird, sind weniger als sonst von Schwärmern belebt, die Laubengänge des abendlichen Thiergartens leeren sich, – fast nur noch die Geheimpolizisten lustwandeln zu später Stunde in diesem Walde der sommerlichen Freude und der Fledderei. Der Bilderpark am Lehrter Bahnhof, auch Kunstausstellung genannt, ist längst geschlossen und eine verlassene Stätte. Auf der großen Terrasse des Zoologischen Gartens, wo im Sommer die bessere Gesellschaft Abendbrod ißt, hört man weniger mit den Tellern, als mit den Zähnen klappern. Kurzum es ist ein bischen frisch."

Berlins soziale Teilung

Die bessere Gesellschaft, von der Kerr spricht, zelebrierte das Sehen und Gesehen-werden im Theater: die Hochfinanz sowie die wissenschaftliche und künstlerische Elite. Kerrs Aufstieg zum renommiertesten Kritiker seiner Zeit ist in diesen gesellschaftlichen Bahnen zu sehen. Als Berichterstatter für die Königsberger Zeitung aber konnte er alle Schichten in den Blick nehmen. Vor dem Hintergrund seiner sozialdemokratischen Sympathien zeigt er die Klassenunterschiede auch geographisch auf:

"Man muß sich den Berliner Westen als eine elegante Kleinstadt vorstellen (in der alle Leute wohnen, die etwas können, etwas sind und etwas haben, und sich dreimal soviel einbilden, als sie können, sind und haben)."

West- und Ostberlin trennten soziale Welten, die Villen im Grunewald von den, wie Kerr schrieb, "Hinterwäldlern aus der Landsbergerstraße, der Frankfurter Allee und vom Prenzlauer Thor (…)." Nie äußert er sich abfällig über Arbeiter, bezeichnet sich selbst als einen "geistigen Arbeiter". Er gibt die herrschenden Sichtweisen wieder. Und im Unterschied zur herrschenden Klasse sind ihm die Viertel der Arbeiterschicht nicht weniger vertraut:

"Draußen, zwischen dem Rosenthaler Tor und der Gegend, die langsam in das neue Jagdgebiet der Hofgesellschaft an der Nordbahn führt, streckt sich der Gesundbrunnen hin. Der Stadtteil ist unendlich reizlos. Ja, noch reizloser. Geradlinige Straßen, Kasernen für Leute, die Stube und Küche oder auch nur einen einzigen Schlaf-, Koch- und Wohnraum innehaben; furchtbar viele Kinder (…) spielen zwischen den Beinen der hastig Vorüberwandelnden dicht am Rinnstein, an den Mauern entlang und unter den Haustoren; Frauen mit ziemlich hartem Gesicht, dem oft anzumerken ist, daß es schon mit dreiundzwanzig Jahren nicht mehr jung ausgesehen hat, gehen ohne Hut, einen Korb über den klapprigen Ellbogen gehängt, das Portemonnaie in der Hand darüber, den Daumen nach oben, und holen ein, mit einer Miene, die zu sagen scheint: Verdammte Zucht!"

Hohe Kunst des Ulks

Alfred Kerr, dem als Jude eine Laufbahn an der Universität trotz erfolgreicher Promotion versagt blieb, untersucht die Stadt genauso wie er sie dem Augenschein nach beschreibt. Die wirtschaftlichen Grundlagen des öffentlichen Lebens werden unter die Lupe genommen, die politischen Konstellationen, ebenso Sportereignisse, Freizeitvergnügungen. Seine Maxime ist dabei:

"Wir modernen Menschen interessiren uns als Seelenbetrachter zunächst für die Leidenschaft, nicht für das Ziel, denn wir wissen, daß ein geringes Ziel dieselben Erregungen in einer Menschenbrust hervorrufen kann, wie ein bedeutendes (…). Es muß auch einen gewissen Überschuß des Lebens geben: anregende Nutzlosigkeiten. Der höchste Ausfluß dieses menschlichen Spieltriebs – um ein Wort von Schiller zu brauchen – ist die Kunst. Und einer seiner Ausflüsse ist eben das, was an Fröhlichem und Trübem sich draußen vor der Stadt abspielt auf dem grünen Rasen."

Während Kerr zu Lebzeiten seine Schriften zu Theater und Literatur in einer Gesamtausgabe veröffentlichte, ist in seiner wöchentlichen Berichterstattung ein Werk entstanden, das den gesellschaftlichen Zusammenhang des damaligen Theaters zeichnet. Diese Berichterstattung erlaubte es zudem, abseits der großen Bühnen Aufführungen zu rühmen, die nicht der elitären Darstellung dienten, vielmehr allein der brillanten Unterhaltung. So schreibt Kerr über das jüdische Dialekt-Theater der Gebrüder Herrnfeld:

"Ich kann mir nicht verhehlen: gelacht habe ich bei besseren Komödien niemals so wie hier. Und ich kann auch nicht zugeben, daß man sich nachher darüber ärgert. Man sagt gewöhnlich (und wir Kritiker vorneweg), ein humoristisches Stück müsse so sein, daß die ulkigen Zustände uns auch am nächsten Tag noch wahr erscheinen (…). Tatsache ist aber, daß ich vier Wochen lang nach dem ersten Sehen dieses Stückes noch immer vom Lachen wie ein Rohr im Winde geschüttelt wurde, sobald ich an gewisse Szenen zurückdenke."

Kerr kurzgefasst

Kerr etablierte das Ethos des unabhängigen Kritikers, indem er einen Kollegen öffentlich der Korruption überführte, und diese Unabhängigkeit galt der Freiheit des Denkens, den Idealen der Aufklärung. Gotthold Ephraim Lessing und Heinrich Heine waren seine Vorbilder. Das Aufkommen moderner Literatur spiegelte er in einem neuen Stil der Literaturkritik: direkt und prägnant. Ein Beispiel, über den jungen Frank Wedekind:

"Auch Wedekind ist ein poète maudit, ein Dichter der Verdammniß. Seine Lyrik ist das Tollste, Dunkelste, Kothigste, was vielleicht jemals bei uns gedruckt worden ist. Er ist sozusagen ein seelischer Kanalausräumer."

Das war 1901, und die Moderne sollte erst noch kommen. Sie brach mit diesem Ton auch in der Kritik an. Kerrs literarisches Projekt war, Kunstkritik neben Lyrik, Epik und Dramatik als vierte Gattung zu etablieren. Als Zeugin einer neuen Zeit, sollte sie an der Geburt der Moderne mitwirken, ihre Kriterien aufzeigen. In dem Sinne förderte und verdammte er nicht nur Literatur, er forderte zugleich, was in der Luft lag auch literarisch gestaltet zu sehen:

"Heut‘ müßte ein Meister kommen, der in zusammengedrängterer Form die verschiedenen Kreise Berlins, die dunkelsten, die mittleren und die lichtesten, darstellte."

Die Sprache der Stadt

Erst Alfred Döblin sollte 1929 mit seinem Roman "Berlin Alexanderplatz" diese Forderung erfüllen, fast 30Jahre später. Weil Kerrs "Briefe aus Berlin" vor allem Beschreibungen waren, konnte er seine literarischen Ambitionen darin lustvoll entfalten. So lassen sich Passagen finden, in denen er selbst seine Forderung nach einer literarischen Form, die der pulsierenden Metropole entsprechen solle, einlöste:

"Ein Zwitschern, Schreien, Lachen, Lärmen, Pfeifen, Trampeln, Quietschen! Die Beamten eilen hin und her mit hochrothen Gesichtern. Die Mütze des Stationsvorstehers ist nicht röther. Ein Jüngling kommt im letzten Augenblick die Treppe zum Bahnsteig hinaufgestürmt, in jeder Hand ein Bouquet, er sucht mit den Augen, dann drängt er sich durch die Menge in der höchsten, der schrecklichsten Noth; das Florpapier wird ihm abgerissen, aber schließlich bringt er seine zwei Rosensträuße, einen großen und einen kleinen, noch ziemlich heil an ihre Adresse."

Prosa des Alltags

In Deutschland gibt es die Tradition, Literatur mit einem Reinheitsgebot zu versehen und streng vom Journalismus zu scheiden: Thomas Mann ist hierfür ebenso ein Beispiel wie Peter Handke. Und es gibt die Tradition, das Schreiben im Journalismus wie in der Literatur zur Kunst zu erhöhen: Theodor Fontane wäre hier zu nennen, und ebenfalls Alfred Kerr. Seine Feuilletons enthalten nicht nur literarische Szenen und poetische Findungen, sie sind auch eine Schule journalistischen Stils. Der erste Satz etwa muss sogleich das Interesse wecken. Wie eröffnet Kerr seinen Beitrag? Etwa so:

"Er hat zwar Berlin nicht leiden können (das können wir alle nicht, die wir uns hier fabelhaft wohlfühlen), aber – "

Sofort wird man neugierig, was nach dieser Umdrehung wohl kommt: Eine erste Behauptung wird ironisch untergraben und ein neuer Aspekt zugleich in Aussicht gestellt. Feuilleton ist Spitzentanz – leicht, exakt, gekonnt, und doch gewagt und überraschend. Das Leben jedoch lässt sich nicht immer so beschreiben, schon gar nicht, wenn die politische Großwetterlage sich zuzieht, aus imperialem Machtstreben und kolonialem Größenwahn, um sich als Weltkrieg zu entzünden. Drei bahnbrechende Tendenzen durchziehen die fast 3000 Seiten von Alfred Kerrs Chronik: der technische Fortschritt, die Wucht des Kapitalismus und jene Mentalitätsgeschichte, die in den Ersten Weltkrieg mündete. 1905 weiß der Korrespondent bereits Folgendes zu berichten:

"In dieser Woche hat der Professor Korn aus München einen Wunderapparat in Berlin vorgeführt, mit dem man tatsächlich eine Photographie von Berlin nach München…telegraphieren kann. (…) das stark beschleunigte Telegraphieren steht hier am Anfange der Entwicklung…aber an ihrem Ende steht (…) das Fernsehen. Die Fachmänner sind davon schon jetzt überzeugt (…). Wenn das Fernphotographieren soweit vollendet ist, daß es mit schwindliger, glatter spielender Schnelligkeit erledigt werden kann, so ist nur noch ein kleiner Schritt bis zum kinematographischen Reproduzieren eines Menschen oder eines Vorgangs auf drahtlichem Wege."

Vier Jahre später, Weihnachten 1909, fabuliert Kerr über die Zeit, wenn er 90 Jahre alt sein mag, wie weit die Technik dann wohl fortgeschritten sei. Ein so hohes Alter war ihm nicht vergönnt, er starb 1948, mit 80 Jahren, nachdem er und seine Familie die Verfolgung durch die Nazis im Londoner Exil überlebt hatten. 1957 wäre es gewesen, sein 90. Lebensjahr. Wie stellte er sich die Zukunft vor?

"Heute seht Ihr am Telephon den Menschen, der mit Euch spricht; Ihr geht kaum noch ins Theater, sondern laßt Euch das alles für das Auge wie für das Ohr drahtlich übertragen; die besseren Zeitungen vermitteln sogar im Depeschensaal jede Hochzeit, jede Krönung, schlimmstenfalls auch einen Bombenkrawall sofort kinematographisch, dafür ist durch Drähte gesorgt."

Rasend schnell

Das Smartphone hat den Traum Wirklichkeit werden lassen, das Theater ist vom Fernsehen überflügelt worden, Live-Übertragungen sind eine Selbstverständlichkeit und wo Kerr noch von Übertragungsdrähten ausging herrscht inzwischen drahtlose Kommunikation. Der Chronist ist sich der historischen Dimensionen bewusst. Seine Briefe setzen ein zu einer Zeit, als noch Pferdekutschen durch Berlin fuhren, Ende des 19. Jahrhunderts.

Rasend schnell kommen Autos auf, wird die Hochbahn gebaut, werden Zeppeline und Flugzeuge gesichtet, spricht man 1905 bereits vom Fernsehen, obwohl das Radio erst noch erfunden werden muss. "Die Zeit ist aus den Fugen", wie Shakespeares Hamlet sagt, und Kerr sieht auch hier die Bühne als Welt und umgekehrt bestätigt. Der neue Schwung bringt Geld ins Haus, in die Hauptstadt, und zwei Berliner Begriffe machen die Runde: Pinke-Pinke und Dalli-Dalli, das deutsche Äquivalent zu "Time Is Money".

Alles unter einem Dach

"Sie verkaufen nicht nur männliche und weibliche Kopfbedeckungen, nicht nur andere, auch recht intime Bekleidungsgegenstände, sondern zugleich Klavierstücke für zwei und vier Hände, fesselnde Novellen in Massen, Pfefferkuchen, Cigarren (…), ferner Kravatten, Musikinstrumente, Balltoiletten, Porzellangarnituren, Croquetspiele, nachgemachte Blumen, flüssigen Leim und sonst einiges. Kurz, was Menschenbegehr ist, kann man dort billig und schön haben."

Ist hier von Amazon die Rede? Aber nein, vom Kaufhaus Wertheim! Die Monopolisierung des Konsums ist nur die Kehrseite der Zergliederung bei der Produktion, wie Kerr festhält:

"Seltsam, wie zwei Prinzipien unseres Zeitalters mit einander kämpfen. Wir haben das Prinzip der Arbeitstheilung. Alle Tage hört und liest man, daß wir in der Epoche des Spezialistenthums leben; daß für jedes Fach eine besondere Abtheilung und außerdem noch zehn Unterabtheilungen bestehen. Andererseits macht sich das entgegengesetzte Prinzip geltend: das Prinzip der Zentralisation, z. B. in den Waarenhäusern."

Ideal und Wirklichkeit

Der wirtschaftliche Wettbewerb wird zugleich vom nationalistischen überschattet: Extra Steuern werden erhoben, um die eigene Flotte gegen die Engländer aufrüsten zu können, es herrscht ein Chauvinismus, von dem auch Kerr zuweilen befallen wird. Erscheinen ihm die als Attraktion ausgestellten Afrikaner in Berlin im besten Fall als Menschenbrüder, so lässt er sich im schlimmsten Fall dazu hinreißen, Schimpansen im Zoo als "behaarte Neger" zu bezeichnen. Dass er sich des Rassismus von Redewendungen wie "Kaffer" oder "Nigger" bewusst ist, beweist seine Wiedergabe eines entsprechenden Wortwechsels. Nicht immer gelingt es Kerr, die eigenen Abgründe konstruktiv zu überbrücken. Doch er verliert nie einen idealistischen Anspruch an sich selbst und andere aus den Augen. Und das Haltlose der Abgründe benennt er ebenso:

"Die Rassenforscher, die nur allzu häufig ihrem wahren Beruf nach Märchenerzähler, bewegliche Phantasten und apodiktische Träumer sind, wissen neuerdings gar nicht mehr, was sie mit den Armeniern anfangen sollen."

Den dramatischen Höhepunkt dieses umfassenden Konvoluts bilden die Beschreibungen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der Weimarer Republik. Im August 1914 hält er folgende Szene fest:

"Das Schauspiel dieser plötzlich auferstandenen Massen, die nicht gingen, sondern sich fast im Laufschritt fortbewegten; es war darin etwas Geisterhaftes an dem schon früh dunkelnden Abend."

Der Krieg im Innern

In der Hauptstadt ist Kerr mittendrin im Geschehen, wie so viele glaubt er Deutschland in der Rolle des hehren Verteidigers legitimer Ansprüche in der Welt, ohne die eigenen Widersprüche zu sehen: Dass man selbst durch den Einmarsch ins neutrale Belgien das Völkerrecht bricht ist geschenkt, während der Partisanenkampf belgischer Zivilisten als heimtückisch gilt. Der 47-Jährige verlässt den Beobachterposten, wird Protagonist im historischen Schauspiel und damit selbst zu einem Beispiel, dass den kritischen Ansprüchen oft nicht genügt, wenn entwürdigende Kriegsrhetorik die Texte färbt. Doch die grausame Wirklichkeit des Krieges holt auch ihn, den in Berlin Gebliebenen, ein:

"In der Untergrundbahn gibt es Ringkämpfe. Niemals in Friedenszeiten haben die Epigramme, die gereizten Zurufe, die Wortgefechte so geblüht. Es handelt sich nicht bloß um Äußerungen feindseligen Sinnes oder der Gekränktheit, – nein, die Menschen gehen aus sich heraus, auch wenn sie sonst an eine grundsätzliche Zurückhaltung gewöhnt waren, die mit ihrer Schicht, mit ihrem Herkommen irgendwie zusammenhing… Es wird keine Distanz mehr zum Nebenmenschen betont."

Es ist die "letzte Verrohung", wie er schreibt, und sie wird bleiben, bis zum Schluss der Briefe 1922. "Menschen sind Erlebnisse. Berlin ist unentwirrbar groß", vermerkt er an einer Stelle. Wie groß, das lernt man durch seine Briefe erst zu ermessen.

Alfred Kerr: "Berlin wird Berlin"

Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922

herausgegeben von Deborah Vietor-Engländer

Wallstein Verlag, Göttingen, 2984 Seiten, 128 Euro.

Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922

herausgegeben von Deborah Vietor-Engländer

Wallstein Verlag, Göttingen, 2984 Seiten, 128 Euro.