"Guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Fachkonferenz zur Elektronischen Gesundheitskarte und zur Infrastruktur innerhalb der die Elektronischen Gesundheitskarte in Zukunft in der Bundesrepublik benutzt werden soll. Lassen Sie mich als Einführung... "

Berlin-Friedrichshain, 10. Mai 2005, Hotel Victor’s. Die Fraunhofer Gesellschaft hat Journalisten aus ganz Deutschland zu einer Tagung geladen: "Spezifikation der Lösungsarchitektur zur Umsetzung der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte". Ein sperriger Titel und blutarm obendrein – Diagnose: verbale Anämie – das Thema selbst hat aber immense Bedeutung.

"Die Elektronische Gesundheitskarte bringt eine Reihe von Vorteilen sowohl natürlich für das Gesundheitswesen als Ganzes durch die enormen Kosteneinsparungen, durch die Vermeidung von Medienbrüchen, beispielsweise das E-Rezept und der Arztbrief, aber auch für die Versicherten sind vielfältige Vorteile zu erwarten, weil durch die Gesundheitskarte die Möglichkeiten einer reibungslosen Zusammenarbeit von verschiedenen Ärzten natürlich erheblich verbessert werden. "

Professor Herbert Weber und Dr. Jörg Caumans vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik sind auf der Berliner Tagung sichtlich begeistert von der Elektronischen Gesundheitskarte. Gigantisch ist dieses weltgrößten IT-Projekt Projekt allemal, in seiner Dimension allenfalls vergleichbar mit der Entwicklung des Riesen-Airbus A 380. Vergleichbar sind allerdings auch die Risiken: Rund drei Milliarden Euro kostet die Gesundheitskarte, ob sie jemals zurückfließen, weiß niemand! Noch nie wurden so gewaltige personenbezogene Datenberge in so kurzer Zeit gespeichert und gemanagt – bei laufendem Betrieb! Wie steht es um die Datensicherheit und um den Datenschutz? Wer bestimmt den Inhalt der Patientenakte? Wer darf sie lesen? Wie sicher sind die Daten vor Angriffen von Hackern? Viele Fragen – wenige wirklich sichere Antworten. Offizieller Start der Elektronischen Gesundheitskarte: 1. Januar 2006.

Dann aber mit Kärtchen! 80 Millionen Versicherte werden eine haben, 123.000 niedergelassene Ärzte, 65.000 Zahnärzte, 22.000 Apotheken, 2.200 Kliniken, 200 Krankenkassen und noch einige Professionen mehr, die am Kranken gesundes Geld verdienen. Die Elektronische Gesundheitskarte unterscheidet sich von der heute schon bekannten Krankenversichertenkarte – kurz KVK – zunächst einmal nur durch ein Foto des Versicherten. Der Chip speichert ein paar Identifikationsdaten wie Name, Adresse und so weiter,...

"...zusätzlich können aber mit Hilfe der Karte verschiedenste Daten zu unterschiedlichen medizinischen Anwendungen gespeichert werden, also neben der Prüfung, ob jemand auch versichert ist, können Elektronische Rezepte transportiert werden, diese beiden Anwendungen sind Pflichtanwendungen, die jeder mit der Karte machen wird, und dann gibt es noch eine ganze Reihen von freiwilligen Anwendungen, wo eine Arzneimitteldokumentation mit Hilfe der Karte abgelegt werden kann, wo eine Elektronische Patientenakte mit Hilfe der Karte abgelegt werden kann, wo eine komplette Geschichte, komplette Daten zu einem Verlauf mit einem Versicherten abgelegt werden können, es gibt Notfalldaten, die einen direkten Zugang zu den Daten für eine Notfallversorgung enthalten und es gibt die Möglichkeit weitere vom Patienten zu bestimmende Daten abzulegen wie zum Beispiel Quittungen für erhaltene Behanglungen und ähnliche Dinge. "

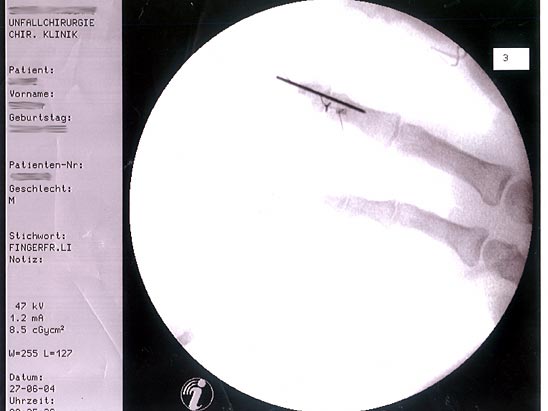

Dabei entstehen, sagt Jan Neuhaus vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik in Dortmund, riesige Datenmengen. Wobei die jährlich 800 Millionen Rezepte kaum in Gewicht fallen. Wirklich wild wird es bei der Digitalen Patientenakte: Sie kann von der Erstuntersuchung des Neugeborenen bis zum Totenschein einfach alles enthalten: Arztbriefe, Diagnosen, Röntgen- und CT-Bilder, Laborberichte, Impfungen, Therapienergebnisse und so weiter. Die Daten sollen dezentral gespeichert werden und zwar innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, das Jan Neuhaus "Infrastruktur" nennt.

"In dieser Infrastruktur werden irgendwo Server stehen, das heißt große Rechner mit entsprechenden Platten in gesicherten Umgebungen und dort werden die Daten, die mit der Karte abgelegt werden, verschlüsselt abgelegt, das heißt, wenn man so eine Karte verlieren würde und das wären alle Daten drauf, dann wären auch die Daten weg, das ist ein physikalisches Medium, was verloren gehen kann, was defekt gehen kann. Wenn man die Daten innerhalb der Struktur auf Servern ablegt, dann sind sie dort verfügbar auch wenn die Karte verlustig geht. Man aber natürlich nicht Daten irgendwo ablegen und beliebigen Zugriff erlauben sondern man muss ja dafür sorgen, das ist ein Zweck der Gesundheitskarte, dass die Daten in der Hand des Versicherten bleiben, es geht darum, Daten für den Versicherten bereitzustellen. Dieses kann man, wenn man es nicht physikalisch realisieren kann, über entsprechende Sicherheitstechnik realisieren. In der Infrastruktur sind die Karten so verschlüsselt, dass sie nur mit der Karte entschlüsselt werden können. Wenn ich die Karte nicht zum Einsatz bringe, kann niemand etwas damit anfangen, das ist eine wilde Reihe von Nullen und Einsen, von denen niemand weiß wo sie hingehren, weil nur die Karte den Zugang zu den Daten ermöglicht. "

Zukünftig immer mit Karte! Ohne die läuft nichts mehr, sie mutiert zum Machtinstrument. Der Patient – und nur er! – bestimmt bis ins letzte Dokument, was über ihn gespeichert wird. Und er kann festlegen, wer was lesen darf. Muss der Zahnarzt wissen, dass jemand wegen einer manisch-depressiven Episode in klinischer Behandlung war? Natürlich nicht! Also bekommt er auch nicht die Rechte, sich diesen Teil der Akte anzusehen. Aber selbst wenn er die Rechte hätte, könnte er nicht einfach mal so in einer stillen Stunde darin blättern. Für den Zugang muss der Patient seine Karte in ein Lesegerät stecken, anschließend macht der Arzt das gleiche mit seinem Heilberufeausweis und zum Schluss autorisiert der Patient den Vorgang mit einer Geheimzahl – vergleichbar mit der PIN beim Geldautomaten.

"Die PIN kommt nur zum Einsatz bei den freiwilligen Anwendungen, weil der Gesetzgeber fordert, bei den freiwilligen Anwendungen soll man sicherstellen, dass der Patient das nur mit vollem Bewusstsein macht, dort muss ich eine PIN eingeben – jetzt sind wir in einem Bereich, der wird sich entwickeln im Laufe des Einsatzes – was vorgesehen ist, ist, dass man mit Hilfe der PIN-Eingabe einem Arzt beliebig viele Rechte geben. Man könnte mit einer PIN-Eingabe einen Arzt autorisieren, nehmen wir jetzt mal die Arzneimitteldokumentation, dass man den Arzt autorisiert und Du darfst immer meine Arzneimitteldokumentation einsehen, um zu gucken, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt, dass heißt, es ist einmal eine PIN-Eingabe notwendig, die muss ich aber machen, um wirklich nachzuweisen, das wird gemacht! "

Jetzt sind wir aber wirklich beim Arzt, und zwar beim Chirurgen Dr. Jörn Heidemann in Brühl.

"Schönen guten Tag, was führt Sie zu mir? "

"Ja, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Knie, ich bin vor ein paar Monaten gefallen auf beide Knie und das rechte tut immer noch weh und mein Hausarzt kriegt das einfach nicht in den Griff und hat mir jetzt eine Überweisung geschrieben. "

"Sind denn schon Untersuchungen gelaufen? Sind Sie schon mal behandelt worden oder hat der Kollege einfach nur gesagt, wir warten mal ab, was passiert? "

"Ja, ich bin irgend wann mal geröntgt worden, das ist aber kurz nach dem Unfall gewesen, ich bin umgezogen, ich weiß einfach nicht mehr wo die Röntgenbilder sind und die anderen Unterlagen sind einfach verschwunden, dummerweise. "

"Ja, das ist ja schade, das läuft sicherlich darauf hinaus, dass wir einige dieser Untersuchungen noch einmal machen müssen, damit wir auf den aktuellsten Stand sind und genau sagen können, was jetzt los ist mit Ihrem Knie…"

Dr. Jörn Heidemann hat seine Praxis vergleichsweise weit digitalisiert, Patientendaten schreibt er sofort in den Computer, die Abrechnung mit den Krankenkassen läuft seit langem schon online. Im Vergleich zu den Möglichkeiten mit der Gesundheitskarte, ist dies aber nichts weiter als ein müdes Vorspiel: Die Patientin hat ihre Röntgenbilder verloren? Kein Problem!

"Selbstverständlich würde das helfen! Ich kann Vergleichaufnahmen hervorziehen, ich kann Blutwerte mir anschauen, kann es vielleicht eine rheumatische Erkrankung sein, die in diesem Fall bei dieser Patientin die Probleme macht. "

Alle denkbaren Informationen über den Patienten sind nur noch einen Mausklick weit entfernt – immer vorausgesetzt der Arzt hat die notwendigen Rechte! Was früher teilweise über viele Praxen in vielen Städten verstreut lagerte oder einfach verschollen war, ist heute jederzeit verfügbar. Für Patienten ist das aus Sicht des Arztes ein großer Vorteil.

"Abgesehen davon, dass er seine Patientenkarte zu jedem Arztbesuch mitnehmen muss, ist es für den Patienten nicht mehr notwendig, Befundakten, Röntgenbilder mitzunehmen, und da sind die Informationen für den Arzt dabei. Außerdem hat der Patient natürlich den Vorteil, dass Untersuchungen eventuell nicht doppelt durchgeführt werden müssen, die der Arzt gegebenenfalls bei nicht vorhandenen Untersuchungsergebnissen noch einmal anfertigen müsste. Ich denke schon, dass es eine deutliche Erleichterung geben könnte. "

Könnte, aber nicht muss! Die Crux des Verfahrens liegt in der Patientensouveränität, die höchste Priorität genießt. Sie sei überzogen, mäkeln Kritiker. Der Vorteil digitaler Patientenakten bestehe doch darin, dass sie jederzeit komplett zur Verfügung stünden. Dabei müsse der behandelnde Mediziner auch sicher sein, dass er alle Informationen bekomme und nicht gefilterte.

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik, Dortmund.

"Der Arzt muss sich letztendlich noch mal vergewissern, dass die Daten, die auf der Karte gespeichert sind oder über die Karte verfügbar gemacht werden, dass die vollständig sind und im Zweifel könnte das dazu führen, dass er wieder eine doppelte Untersuchung durchführt, dass er eine Untersuchung wiederholt und dass damit natürlich auch einer der Nutzen der Karte gefährdet ist. "

Dann wird doch wieder doppelt und dreifach geröntgt und Labore mehrfach beschäftigt. Folge: Die Belastungen für Patienten steigen, die Kosten natürlich auch. Aber es lassen sich noch ganz andere Szenarien ausmalen: Wer haftet eigentlich für Behandlungsfehler, die nur deshalb entstehen, weil ein Patient seinem Arzt den Zugriff auf Teile seine Akte verweigert? Demnächst beschäftigen sich Gerichte mit solchen Fällen. Welche Blüten die Patientensouveränität noch treiben kann, wird am Beispiel der Notfalldaten deutlich, also Informationen, die ein Mediziner etwa nach einem Unfall für eine rasche und effektive Behandlung braucht. Jan Neuhaus vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik.

"Bei den Notfalldaten gibt es ja zwei verschiedene Dinge: Erstens müssen sie auf die Karte drauf, dafür ist, weil es ja eine freiwillige Anwendung ist, eine PIN-Eingabe notwendig, die dem Arzt erlaubt, sie zu aktualisieren und zu schreiben, allerdings beim Lesen der Notfalldaten wäre es natürlich nicht wünschenswert, wenn da eine PIN-Eingabe gemacht werden muss, eventuell ist man bei Bewusstsein oder verfügt vielleicht gar nicht mehr über die Hand, mit der man die PIN-Eingabe machen müsste, deshalb ist bei den Notfalldaten auch wieder nur der Heilberufeausweis notwendig, damit man die Notfalldaten lesen kann. "

Und selbst der ist noch überflüssig, wenn es um Leben oder Tod geht! Viele dieser Probleme werden erst im Laufe der Zeit erkannt und behoben. Die Gesundheitskarten-Planer erklärten in Berlin ausdrücklich, dass die Akzeptanz der Patienten und Ärzte Richtschnur sei. Was nicht angenommen wird, verschwindet wieder! Dies ist ein häufig unterschätzter Aspekt der Gesundheitskarte: Nur wenn die Kunden – also die Kranken – das Gefühl von Vertrauen entwickeln, hat die Karte Erfolg. Transparenz, Sicherheit und Eigenverantwortung sind unumgänglich, unumgänglich ist aber auch, dass sich demnächst jeder sehr viel intensiver als bisher mit seinen Gesundheitsdaten beschäftigen muss. So gesehen könnte die Karte das Verhältnis Arzt – Patient ein Stück weit demokratisieren.

Eine kleine Apotheke in Bergisch Gladbach, vier Uhr nachmittags, reger Betrieb: Mütter mit Kindern, ein paar Rentner. Papierrezepte werden gereicht, gelesen, geprüft, eingetippt. Am 1. Januar 2006 vereinfachen sich die Arbeitsabläufe – hofft Dr. Alexander von Petersen.

"Wir haben ein Lesegerät, in dieses Lesegerät schiebe ich die Karte ein, das Lesegerät ist an unsere EDV angeschlossen, die wir ja jetzt schon haben, und das verordnete Arzneimittel erscheint dann auf dem Bildschirm, das heißt, der Schritt, den ich jetzt händisch mache, indem ich entweder zur Schublade gehe, die Packung hole und einscanne oder indem ich über die Tastatur den Namen des Präparates eingebe, der wird mir jetzt abgenommen, also eine Vereinfachung der Arzneimittelbelieferung. "

Technisch sind zwei Verfahren denkbar: Entweder wird das Rezept auf den Chip der Gesundheitskarte geschrieben, die der Patient beim Apotheker abgibt. Oder aber – Variante zwei – der Arzt speichert das Rezept auf einen speziellen Server, von wo es der Apotheker mit Hilfe der Patientenkarte herunter lädt.

"Ich bin ein eindeutiger Verfechter des erstgenannten Falles, das Rezept soll auf der Chipkarte gespeichert sein. Das hat aus unserer Sicht zwei Vorteile: Zum einen ist eine Steuerung des Arzneimittelflusses und damit eine Einschränkung der freien Apothekerwahl durch den, der dann den Server betreibt, nicht möglich, die freie Apothekerwahl ist aus unserer Sicht ein wichtiges Kriterium und eine wichtige Errungenschaft. Zum anderen muss der Patient wie auch jetzt schon das Recht haben, ein Rezept nicht einzulösen oder zu einem ihm beliebigen Zeitpunkt einzulösen. "

Die Apotheker befürchten, dem Patienten werde irgendwann vorgeschrieben, wo er sein Medikament abholen muss – wodurch ein eklatanter Nachteil vor allem für kleine Apotheken entstünde. Technisch lassen sich diese Probleme rasch beseitigen: Letztlich ist es gleichgültig, welchem Apotheker ich meine Karte gebe,...

"...das heißt, wenn ich an die Rezeption gehe, gebe ich meine Karte ab und von dort werden die entsprechenden Informationen für den Zugang in die Infrastruktur mit heruntergelesen, der Arzt kann eine Verordnung erstellen, ohne dass ich noch mal meine Karte abgeben muss, ohne irgend etwa anderes, und ich kann einfach nach dem Arztbesuch in die Apotheke gehen, dort gebe ich meine Karte ab, der Apotheker kann dann nur mit Hilfe der Karte nachsehen, ob ein Rezept für mich in der Infrastruktur vorliegt, diese dann abrufen und aushändigen. "

Weit gravierender sind die datenschutzrechtlichen Argumente: Wenn Ärzte ihre Rezepte über die Infrastruktur direkt an den Apotheker schicken, lässt sich minutiös nachprüfen, wer welches Medikament auch tatsächlich abgeholt hat. Wieder etwas mehr Überwachung! In einem Punkt wird sich das Elektronische Rezept als fast unschlagbar erweisen: Es lässt sich nur noch mit größtem Aufwand fälschen.

"Das Rezept heute ist von einem Arzt unterschrieben und wird in der Apotheke abgegeben, der Apotheker prüft die Unterschrift, das wird ihm schwer fallen, wenn der den Arzt nicht persönlich kennt. Wenn wir in Zukunft das Elektronische Rezept haben, ist dieses digital signiert und der Apotheker kann nachprüfen, ob diese digitale Signatur korrekt ist und ob der entsprechende Arzt zum Zeitpunkt des Ausstellens des Rezeptes überhaupt approbiert war, also berechtigt war, die entsprechende Verordnung auch auszustellen. Das ist ein immenser Sprung bezüglich der Sicherheit gegenüber gefälschten Rezepten, was sich auch in Einsparungen im Gesundheitswesen auch entsprechend umsetzen wird. "

Ein großer Vorteil Elektronischer Gesundheitskarten ist der rasche Datenaustausch: Beim digitalen Rezept ist das so, aber natürlich auch beim Arzt, der schnell über alle notwendigen Informationen verfügt. Theoretisch kann ein solcher Datentransfer über die Elektronische Gesundheitskarte ablaufen, praktisch – sagen viele Fachleute – ist das Instrument aber zu unflexibel. Es kommt nicht darauf an, im Wust der Informationen zu waten, weit wichtiger ist die gezielte Auswahl von Daten! Wie so etwas funktioniert, zeigt das Projekt "Mamma-Akte". Gemeinsam mit Gynäkologen wurde es schon vor zwei Jahren vom Essener Alfred-Krupp-Krankenhaus ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes werden die Daten von Brustkrebspatientinnen digital gespeichert und können von allen beteiligten Personen ohne Zeitverlust eingesehen werden.

"Man stelle sich vor, der behandelnde Gynäkologe erstellt eine Anamnese, also mit allen Erstaufnahmedaten im Prinzip der Patientin, und wenn diese Anamnesedaten im Krankenhaus, in das die Patientin geschickt wird, oder zum Röntgenarzt, zu dem sie geschickt wird zur weiteren klärenden Untersuchung, wenn diese Anamnese dann dort schon verfügbar ist, gibt es dort sicherlich eine Behandlungserleichterung. "

Claudia Neumann, Medizin-Informatikerin an der Fachhochschule Dortmund. Mittelfristig mailen sich aber Kliniken und Arztpraxen nicht nur einzelne Dokumente zu, Ziel ist eine zentral gespeicherte digitale Akte…

"…auf einem zentralen Rechner, auf dem alle Behandlungspartner über dieses Gesundheitsdienstprovider zugreifen können, das heißt der Gynäkologe kann seinen Befund an die zentrale Akte schicken, das Krankenhaus kann auf diesen Befund zugreifen, andere angegliederte Systeme wir zum Beispiel Tumorregistersysteme in der Klinik können auch berechtigt werden, darauf zuzugreifen, der Röntgenarzt kann seinen Befund ebenfalls wieder einstellen, so dass zum Beispiel Doppeluntersuchung in der Klinik vermieden werden, dort braucht nicht noch mal geröntgt werden, sondern es kann auf den Befund zugegriffen werden uns so weiter. "

Das hört sich gut an, ist aus medizinischer Sicht auch absolut sinnvoll, kann aber ohne weiteres gar nicht umgesetzt werden. Grund: Was Industrie und Handel seit Jahren mit leidlichem Erfolg praktizieren, nämlich eine halbwegs sichere elektronische Kommunikation, ist im Gesundheitswesen nicht möglich.

"Das liegt dann unter anderem daran, dass Sie etwa 200 verschiedenen Arztpraxissoftwaresysteme haben, die alle natürlich anders konfiguriert sind, dass Sie zehn Krankenhausinformationssysteme haben, die auch nicht zwangsläufig miteinander kommunizieren können. "

Matthias Redders, im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium zuständig für Fragen rund um Telematik im Gesundheitswesen. Die Suche nach technischen Standards ist entbrannt. Für die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen Praxen und Kliniken nutzt die Mamma-Akte den VCS-Standard des Verbandes Deutscher Arztpraxis-Softwarehersteller e.V. VCS ist ein Email-basierter Nachrichtenaustausch in geschlossenen Benutzernetzen. Jede Nachricht wird vor dem Versand digital signiert und für den Transport zusätzlich empfängerverschlüsselt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es zwingend notwendig,…

"…dass ein Name, dass Patientendaten innerhalb des Servers nicht mehr zuordenbar sind zu dem Dokument, das gelagert wird, dass bei eventuellen Sicherheitsrisiken, falls sie vorhanden sein würden, nie festzustellen ist, was gehört jetzt zu welchen Patienten, erst mit allen Schlüsseln und Sicherheitsmechanismen zusammen versehen dann das Dokument wieder abgerufen wird, dann kann man wieder zusortieren,… "

... und den Namen der Patientin herauslesen. Krankenkassen haben grundsätzlich keinen Zugriff auf die Mamma-Akte, Arbeitgeber, Versicherungskonzerne und so weiter ohnehin nicht.

Weg von den Gigastrukturen, hin zum schlagkräftigen Mininetzen, die dem Patienten wirklich helfen! In diese Richtung zielt auch eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik, die als Ergänzung zur Elektronischen Gesundheitskarte verstanden werden kann. Claudia Reuter, Informatikerin.

"Arztnetze werden von einem virtuellen Casemanager definiert, das kann aber auch innerhalb eines Hausarztmodells der Hausarzt machen. Das bedeutet, die Arztnetze werden indikationsspezifisch angelegt, orientieren sich also an der Diagnose, wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, für jedes dieser Arztnetze kann man jetzt alle Fachrichtungen angeben, die da noch involviert sind, im Fall von Diabetes Mellitus zum Beispiel Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Innere Medizin usw., und für jedes dieser Fachgebiete gibt man jetzt den speziellen Informationsbedarf an, beispielsweise möchte der Kardiologe vom Allgemeinmediziner aller Befunde erhalten, alle Rezeptänderungen, der Urologe möchte auch informiert werden, aber vielleicht über ganz andere Informationstypen, und das kann man jetzt hier indikationsspezifisch einstellen. "

Die Software organisiert den Kontakt aller beteiligten Ärzte, Pfleger, Labore und so weiter, wobei die Dortmunder Informatiker wert auf eine intuitive Programmführung gelegt haben: Die Kommunikation über eine solche Software muss einfach sein, sonst wird sie von den Ärzten nicht angenommen.

"Ich habe mich jetzt erst einmal als Allgemeinmediziner Dr. Meyer am System angemeldet, nun haben wir die Möglichkeit geschaffen, sowohl gerichtete als auch ungerichtete Kommunikation zuzulassen. Jeder Arzt soll die Möglichkeit haben, ein Erreichbarkeitsprofil zu erstellen, das bedeutet, er kann angeben über welche Geräte er erreichbar ist, beispielsweise über Fax oder E-Mail, oder wenn er mobil erreichbar ist etwa im Krankenhaus per Blackbarry oder SMS und er hat die Möglichkeit für jedes dieser Geräte eine Zeitplanung anzugeben, also er kann sagen, wann er über das Faxgerät Informationen empfangen möchte, wann per E-Mail und das alles kann er in seinem Erreichbarkeitsprofil definieren. "

Der Bedarf an einer solchen Software ist groß, zumal Kliniken und Praxen mit Einführung der Elektronischen Gesundheitskarte einen enormen Innovationsschub erleben werden. Ob sich diese Hightech-Maschinerie immer auch positiv für den Patienten auswirkt, ist eine noch nicht geklärte Frage. Heilen und die Kommunikation über das Heilen sind aus Patientenperspektive zweierlei. Ob er häufigeren Kontakt zu seinem Arzt hat, bleibt abzuwarten.

"Der Vorteil ist die Geschwindigkeit. Die Daten sind wesentlich schneller verfügbar, im Prinzip zeitnah also im Augenblick des Entstehens verfügbar. Und der Arzt kann sie darüber hinaus auch digital abrufen, also es ist ein zeitlicher Vorteil und ein Vorteil, der sich ergibt aus der Digitalisierung von Informationen. "

Dieses Mal im Krankenhaus! Nicht irgendeines, sondern das Sana-Klinikum in Remscheid. Mitte Mai 2005 wurde dort ein komplett durchdigitalisierter Klinikteil eröffnet – in dieser Konsequenz einmalig in Europa.

Michael Willmann, Informatiker und im Sana-Klinikum zuständig für das IT-Projekt.

" Wir haben hier die ganzen PCs – circa 500 – vernetzt, wir haben die Telefonanlage vernetzt mit den PCs, das heißt wir telefonieren hier über das Netzwerk im Gebäude, wir haben den Lichtruf integriert, das heißt, wenn ein Lichtruf in einem Zimmer ausgelöst wird, dann kann man das normalerweise sehen und als Klingel hören, bei uns wird dann noch automatisch das Telefon der diensthabenden Schwester aktiviert, auf dem Display sieht man dann noch, welcher Patient in welchem Zimmer den Alarm ausgelöst hat und wir haben das technische Gebäudemanagement integriert, wenn also eine Klimaanlage zum Beispiel defekt ist, wird es auch signalisiert auf diese IP-fähigen Endgeräte... "

...außerdem fließen alle Patientendaten ins Netzwerk ein: Von der Aufnahme über Diagnosen, Laboruntersuchungen, Röntgen und CT-Aufnahmen bis hin zum Abschlussbereicht, alles ist digital verfügbar. Entsprechend sehen die Arbeitsplätze der Ärzte aus. Das schlichte Stationszimmer ist durch einen Empfangsbereich ersetzt, der an die Lobby eines Hotels erinnert.

"Ja, wir sind hier in der Stationskanzel, Sie sehen hier drei Arbeitsplätze, wo sich jeder Mitarbeiter anmelden kann und die Patientendaten einsehen kann, darunter die digitalen Röntgenbilder, die ich mal kurz aufrufen kann,... "

...ein paar Klicks und schon öffnen sich die Listen mit den Patienten, ein paar weitere Klicks und er hat alle verfügbaren Daten. Noch ist dieses System klinikintern, zukünftig könnte und sollte es aber mit der Elektronischen Gesundheitskarte gekoppelt werden. Technisch wäre das kein Problem, allerdings fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Von der Stationskanzel führen geräumige Flure zu den Patientenzimmern. Die Wände sind in hellen und warmen Tönen gestrichen, das Sana-Klinikum bleibt natürlich ein Krankenhaus, aber eines, das sich nicht in den Vordergrund schiebt.

"Wir sind hier in einem der neuen Patientenzimmer, was wir sehen ist der multimediale Arm von der Decke kommend mit zwei Multimediabildschirmen für die Patienten, an denen sie entweder im Internet surfen kommen, Premiere-Fernsehen sich anschauen können, Radio hören können und an denen sich der Arzt anmelden kann mit einer eigenen Karte, die zukünftig auch die Gesundheitskarte sein kann und dem Patienten dort am Bett die digitalen Befunde, die Bilder etc. zeigen kann. "

Premiere sehen und Internetsurfen im Krankenbett, ein Aufenthalt im Krankenhaus kann seine angenehmen Seiten haben – wenn da nicht die Krankheit wäre... Tatsächlich ändert sich im Schlepptau der Gesundheitskarte aber einiges: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens muss sich für den Patienten auch in anderen Bereichen positiv auswirken.

"Die Patienten erwarten von uns zunehmend Service. Es gibt viele Beispiele etwa aus der Geburtshilfe, dass Patienten sich sehr genau informieren, bevor sich Patienten entscheiden in welches Krankenhaus sie dann also gehen. Das ist eine Kundenorientierung, die heute schon stattfindet. Darauf müssen wir uns einstellen. "

Und auch der Patient muss sich neu orientieren – sagt Professor Herbert Weber auf der Berliner Konferenz – einfacher wird es für ihn nicht!

" Ich glaube, der Patient kriegt nicht nur eine Möglichkeit, mit seinen Gesundheitsdaten umzugehen, sondern er kriegt auch eine Pflicht, mit diesen Gesundheitsdaten umzugehen. Er muss sich mehr informieren, was steht denn in meinen Gesundheitsdaten, wem will ich denn meine Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen und wem will ich sie nicht zur Verfügung stellen. Das macht er normalerweise nicht. Er geht zu seinem Hausarzt, wickelt das da ab oder er geht grundsätzlich gedankenlos mit seinen Gesundheitsdaten um, also, das ist ein Stück neuer Herausforderung neben den neuen Leistungen, die er bekommt. "

Berlin-Friedrichshain, 10. Mai 2005, Hotel Victor’s. Die Fraunhofer Gesellschaft hat Journalisten aus ganz Deutschland zu einer Tagung geladen: "Spezifikation der Lösungsarchitektur zur Umsetzung der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte". Ein sperriger Titel und blutarm obendrein – Diagnose: verbale Anämie – das Thema selbst hat aber immense Bedeutung.

"Die Elektronische Gesundheitskarte bringt eine Reihe von Vorteilen sowohl natürlich für das Gesundheitswesen als Ganzes durch die enormen Kosteneinsparungen, durch die Vermeidung von Medienbrüchen, beispielsweise das E-Rezept und der Arztbrief, aber auch für die Versicherten sind vielfältige Vorteile zu erwarten, weil durch die Gesundheitskarte die Möglichkeiten einer reibungslosen Zusammenarbeit von verschiedenen Ärzten natürlich erheblich verbessert werden. "

Professor Herbert Weber und Dr. Jörg Caumans vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik sind auf der Berliner Tagung sichtlich begeistert von der Elektronischen Gesundheitskarte. Gigantisch ist dieses weltgrößten IT-Projekt Projekt allemal, in seiner Dimension allenfalls vergleichbar mit der Entwicklung des Riesen-Airbus A 380. Vergleichbar sind allerdings auch die Risiken: Rund drei Milliarden Euro kostet die Gesundheitskarte, ob sie jemals zurückfließen, weiß niemand! Noch nie wurden so gewaltige personenbezogene Datenberge in so kurzer Zeit gespeichert und gemanagt – bei laufendem Betrieb! Wie steht es um die Datensicherheit und um den Datenschutz? Wer bestimmt den Inhalt der Patientenakte? Wer darf sie lesen? Wie sicher sind die Daten vor Angriffen von Hackern? Viele Fragen – wenige wirklich sichere Antworten. Offizieller Start der Elektronischen Gesundheitskarte: 1. Januar 2006.

Dann aber mit Kärtchen! 80 Millionen Versicherte werden eine haben, 123.000 niedergelassene Ärzte, 65.000 Zahnärzte, 22.000 Apotheken, 2.200 Kliniken, 200 Krankenkassen und noch einige Professionen mehr, die am Kranken gesundes Geld verdienen. Die Elektronische Gesundheitskarte unterscheidet sich von der heute schon bekannten Krankenversichertenkarte – kurz KVK – zunächst einmal nur durch ein Foto des Versicherten. Der Chip speichert ein paar Identifikationsdaten wie Name, Adresse und so weiter,...

"...zusätzlich können aber mit Hilfe der Karte verschiedenste Daten zu unterschiedlichen medizinischen Anwendungen gespeichert werden, also neben der Prüfung, ob jemand auch versichert ist, können Elektronische Rezepte transportiert werden, diese beiden Anwendungen sind Pflichtanwendungen, die jeder mit der Karte machen wird, und dann gibt es noch eine ganze Reihen von freiwilligen Anwendungen, wo eine Arzneimitteldokumentation mit Hilfe der Karte abgelegt werden kann, wo eine Elektronische Patientenakte mit Hilfe der Karte abgelegt werden kann, wo eine komplette Geschichte, komplette Daten zu einem Verlauf mit einem Versicherten abgelegt werden können, es gibt Notfalldaten, die einen direkten Zugang zu den Daten für eine Notfallversorgung enthalten und es gibt die Möglichkeit weitere vom Patienten zu bestimmende Daten abzulegen wie zum Beispiel Quittungen für erhaltene Behanglungen und ähnliche Dinge. "

Dabei entstehen, sagt Jan Neuhaus vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik in Dortmund, riesige Datenmengen. Wobei die jährlich 800 Millionen Rezepte kaum in Gewicht fallen. Wirklich wild wird es bei der Digitalen Patientenakte: Sie kann von der Erstuntersuchung des Neugeborenen bis zum Totenschein einfach alles enthalten: Arztbriefe, Diagnosen, Röntgen- und CT-Bilder, Laborberichte, Impfungen, Therapienergebnisse und so weiter. Die Daten sollen dezentral gespeichert werden und zwar innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, das Jan Neuhaus "Infrastruktur" nennt.

"In dieser Infrastruktur werden irgendwo Server stehen, das heißt große Rechner mit entsprechenden Platten in gesicherten Umgebungen und dort werden die Daten, die mit der Karte abgelegt werden, verschlüsselt abgelegt, das heißt, wenn man so eine Karte verlieren würde und das wären alle Daten drauf, dann wären auch die Daten weg, das ist ein physikalisches Medium, was verloren gehen kann, was defekt gehen kann. Wenn man die Daten innerhalb der Struktur auf Servern ablegt, dann sind sie dort verfügbar auch wenn die Karte verlustig geht. Man aber natürlich nicht Daten irgendwo ablegen und beliebigen Zugriff erlauben sondern man muss ja dafür sorgen, das ist ein Zweck der Gesundheitskarte, dass die Daten in der Hand des Versicherten bleiben, es geht darum, Daten für den Versicherten bereitzustellen. Dieses kann man, wenn man es nicht physikalisch realisieren kann, über entsprechende Sicherheitstechnik realisieren. In der Infrastruktur sind die Karten so verschlüsselt, dass sie nur mit der Karte entschlüsselt werden können. Wenn ich die Karte nicht zum Einsatz bringe, kann niemand etwas damit anfangen, das ist eine wilde Reihe von Nullen und Einsen, von denen niemand weiß wo sie hingehren, weil nur die Karte den Zugang zu den Daten ermöglicht. "

Zukünftig immer mit Karte! Ohne die läuft nichts mehr, sie mutiert zum Machtinstrument. Der Patient – und nur er! – bestimmt bis ins letzte Dokument, was über ihn gespeichert wird. Und er kann festlegen, wer was lesen darf. Muss der Zahnarzt wissen, dass jemand wegen einer manisch-depressiven Episode in klinischer Behandlung war? Natürlich nicht! Also bekommt er auch nicht die Rechte, sich diesen Teil der Akte anzusehen. Aber selbst wenn er die Rechte hätte, könnte er nicht einfach mal so in einer stillen Stunde darin blättern. Für den Zugang muss der Patient seine Karte in ein Lesegerät stecken, anschließend macht der Arzt das gleiche mit seinem Heilberufeausweis und zum Schluss autorisiert der Patient den Vorgang mit einer Geheimzahl – vergleichbar mit der PIN beim Geldautomaten.

"Die PIN kommt nur zum Einsatz bei den freiwilligen Anwendungen, weil der Gesetzgeber fordert, bei den freiwilligen Anwendungen soll man sicherstellen, dass der Patient das nur mit vollem Bewusstsein macht, dort muss ich eine PIN eingeben – jetzt sind wir in einem Bereich, der wird sich entwickeln im Laufe des Einsatzes – was vorgesehen ist, ist, dass man mit Hilfe der PIN-Eingabe einem Arzt beliebig viele Rechte geben. Man könnte mit einer PIN-Eingabe einen Arzt autorisieren, nehmen wir jetzt mal die Arzneimitteldokumentation, dass man den Arzt autorisiert und Du darfst immer meine Arzneimitteldokumentation einsehen, um zu gucken, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt, dass heißt, es ist einmal eine PIN-Eingabe notwendig, die muss ich aber machen, um wirklich nachzuweisen, das wird gemacht! "

Jetzt sind wir aber wirklich beim Arzt, und zwar beim Chirurgen Dr. Jörn Heidemann in Brühl.

"Schönen guten Tag, was führt Sie zu mir? "

"Ja, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Knie, ich bin vor ein paar Monaten gefallen auf beide Knie und das rechte tut immer noch weh und mein Hausarzt kriegt das einfach nicht in den Griff und hat mir jetzt eine Überweisung geschrieben. "

"Sind denn schon Untersuchungen gelaufen? Sind Sie schon mal behandelt worden oder hat der Kollege einfach nur gesagt, wir warten mal ab, was passiert? "

"Ja, ich bin irgend wann mal geröntgt worden, das ist aber kurz nach dem Unfall gewesen, ich bin umgezogen, ich weiß einfach nicht mehr wo die Röntgenbilder sind und die anderen Unterlagen sind einfach verschwunden, dummerweise. "

"Ja, das ist ja schade, das läuft sicherlich darauf hinaus, dass wir einige dieser Untersuchungen noch einmal machen müssen, damit wir auf den aktuellsten Stand sind und genau sagen können, was jetzt los ist mit Ihrem Knie…"

Dr. Jörn Heidemann hat seine Praxis vergleichsweise weit digitalisiert, Patientendaten schreibt er sofort in den Computer, die Abrechnung mit den Krankenkassen läuft seit langem schon online. Im Vergleich zu den Möglichkeiten mit der Gesundheitskarte, ist dies aber nichts weiter als ein müdes Vorspiel: Die Patientin hat ihre Röntgenbilder verloren? Kein Problem!

"Selbstverständlich würde das helfen! Ich kann Vergleichaufnahmen hervorziehen, ich kann Blutwerte mir anschauen, kann es vielleicht eine rheumatische Erkrankung sein, die in diesem Fall bei dieser Patientin die Probleme macht. "

Alle denkbaren Informationen über den Patienten sind nur noch einen Mausklick weit entfernt – immer vorausgesetzt der Arzt hat die notwendigen Rechte! Was früher teilweise über viele Praxen in vielen Städten verstreut lagerte oder einfach verschollen war, ist heute jederzeit verfügbar. Für Patienten ist das aus Sicht des Arztes ein großer Vorteil.

"Abgesehen davon, dass er seine Patientenkarte zu jedem Arztbesuch mitnehmen muss, ist es für den Patienten nicht mehr notwendig, Befundakten, Röntgenbilder mitzunehmen, und da sind die Informationen für den Arzt dabei. Außerdem hat der Patient natürlich den Vorteil, dass Untersuchungen eventuell nicht doppelt durchgeführt werden müssen, die der Arzt gegebenenfalls bei nicht vorhandenen Untersuchungsergebnissen noch einmal anfertigen müsste. Ich denke schon, dass es eine deutliche Erleichterung geben könnte. "

Könnte, aber nicht muss! Die Crux des Verfahrens liegt in der Patientensouveränität, die höchste Priorität genießt. Sie sei überzogen, mäkeln Kritiker. Der Vorteil digitaler Patientenakten bestehe doch darin, dass sie jederzeit komplett zur Verfügung stünden. Dabei müsse der behandelnde Mediziner auch sicher sein, dass er alle Informationen bekomme und nicht gefilterte.

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik, Dortmund.

"Der Arzt muss sich letztendlich noch mal vergewissern, dass die Daten, die auf der Karte gespeichert sind oder über die Karte verfügbar gemacht werden, dass die vollständig sind und im Zweifel könnte das dazu führen, dass er wieder eine doppelte Untersuchung durchführt, dass er eine Untersuchung wiederholt und dass damit natürlich auch einer der Nutzen der Karte gefährdet ist. "

Dann wird doch wieder doppelt und dreifach geröntgt und Labore mehrfach beschäftigt. Folge: Die Belastungen für Patienten steigen, die Kosten natürlich auch. Aber es lassen sich noch ganz andere Szenarien ausmalen: Wer haftet eigentlich für Behandlungsfehler, die nur deshalb entstehen, weil ein Patient seinem Arzt den Zugriff auf Teile seine Akte verweigert? Demnächst beschäftigen sich Gerichte mit solchen Fällen. Welche Blüten die Patientensouveränität noch treiben kann, wird am Beispiel der Notfalldaten deutlich, also Informationen, die ein Mediziner etwa nach einem Unfall für eine rasche und effektive Behandlung braucht. Jan Neuhaus vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik.

"Bei den Notfalldaten gibt es ja zwei verschiedene Dinge: Erstens müssen sie auf die Karte drauf, dafür ist, weil es ja eine freiwillige Anwendung ist, eine PIN-Eingabe notwendig, die dem Arzt erlaubt, sie zu aktualisieren und zu schreiben, allerdings beim Lesen der Notfalldaten wäre es natürlich nicht wünschenswert, wenn da eine PIN-Eingabe gemacht werden muss, eventuell ist man bei Bewusstsein oder verfügt vielleicht gar nicht mehr über die Hand, mit der man die PIN-Eingabe machen müsste, deshalb ist bei den Notfalldaten auch wieder nur der Heilberufeausweis notwendig, damit man die Notfalldaten lesen kann. "

Und selbst der ist noch überflüssig, wenn es um Leben oder Tod geht! Viele dieser Probleme werden erst im Laufe der Zeit erkannt und behoben. Die Gesundheitskarten-Planer erklärten in Berlin ausdrücklich, dass die Akzeptanz der Patienten und Ärzte Richtschnur sei. Was nicht angenommen wird, verschwindet wieder! Dies ist ein häufig unterschätzter Aspekt der Gesundheitskarte: Nur wenn die Kunden – also die Kranken – das Gefühl von Vertrauen entwickeln, hat die Karte Erfolg. Transparenz, Sicherheit und Eigenverantwortung sind unumgänglich, unumgänglich ist aber auch, dass sich demnächst jeder sehr viel intensiver als bisher mit seinen Gesundheitsdaten beschäftigen muss. So gesehen könnte die Karte das Verhältnis Arzt – Patient ein Stück weit demokratisieren.

Eine kleine Apotheke in Bergisch Gladbach, vier Uhr nachmittags, reger Betrieb: Mütter mit Kindern, ein paar Rentner. Papierrezepte werden gereicht, gelesen, geprüft, eingetippt. Am 1. Januar 2006 vereinfachen sich die Arbeitsabläufe – hofft Dr. Alexander von Petersen.

"Wir haben ein Lesegerät, in dieses Lesegerät schiebe ich die Karte ein, das Lesegerät ist an unsere EDV angeschlossen, die wir ja jetzt schon haben, und das verordnete Arzneimittel erscheint dann auf dem Bildschirm, das heißt, der Schritt, den ich jetzt händisch mache, indem ich entweder zur Schublade gehe, die Packung hole und einscanne oder indem ich über die Tastatur den Namen des Präparates eingebe, der wird mir jetzt abgenommen, also eine Vereinfachung der Arzneimittelbelieferung. "

Technisch sind zwei Verfahren denkbar: Entweder wird das Rezept auf den Chip der Gesundheitskarte geschrieben, die der Patient beim Apotheker abgibt. Oder aber – Variante zwei – der Arzt speichert das Rezept auf einen speziellen Server, von wo es der Apotheker mit Hilfe der Patientenkarte herunter lädt.

"Ich bin ein eindeutiger Verfechter des erstgenannten Falles, das Rezept soll auf der Chipkarte gespeichert sein. Das hat aus unserer Sicht zwei Vorteile: Zum einen ist eine Steuerung des Arzneimittelflusses und damit eine Einschränkung der freien Apothekerwahl durch den, der dann den Server betreibt, nicht möglich, die freie Apothekerwahl ist aus unserer Sicht ein wichtiges Kriterium und eine wichtige Errungenschaft. Zum anderen muss der Patient wie auch jetzt schon das Recht haben, ein Rezept nicht einzulösen oder zu einem ihm beliebigen Zeitpunkt einzulösen. "

Die Apotheker befürchten, dem Patienten werde irgendwann vorgeschrieben, wo er sein Medikament abholen muss – wodurch ein eklatanter Nachteil vor allem für kleine Apotheken entstünde. Technisch lassen sich diese Probleme rasch beseitigen: Letztlich ist es gleichgültig, welchem Apotheker ich meine Karte gebe,...

"...das heißt, wenn ich an die Rezeption gehe, gebe ich meine Karte ab und von dort werden die entsprechenden Informationen für den Zugang in die Infrastruktur mit heruntergelesen, der Arzt kann eine Verordnung erstellen, ohne dass ich noch mal meine Karte abgeben muss, ohne irgend etwa anderes, und ich kann einfach nach dem Arztbesuch in die Apotheke gehen, dort gebe ich meine Karte ab, der Apotheker kann dann nur mit Hilfe der Karte nachsehen, ob ein Rezept für mich in der Infrastruktur vorliegt, diese dann abrufen und aushändigen. "

Weit gravierender sind die datenschutzrechtlichen Argumente: Wenn Ärzte ihre Rezepte über die Infrastruktur direkt an den Apotheker schicken, lässt sich minutiös nachprüfen, wer welches Medikament auch tatsächlich abgeholt hat. Wieder etwas mehr Überwachung! In einem Punkt wird sich das Elektronische Rezept als fast unschlagbar erweisen: Es lässt sich nur noch mit größtem Aufwand fälschen.

"Das Rezept heute ist von einem Arzt unterschrieben und wird in der Apotheke abgegeben, der Apotheker prüft die Unterschrift, das wird ihm schwer fallen, wenn der den Arzt nicht persönlich kennt. Wenn wir in Zukunft das Elektronische Rezept haben, ist dieses digital signiert und der Apotheker kann nachprüfen, ob diese digitale Signatur korrekt ist und ob der entsprechende Arzt zum Zeitpunkt des Ausstellens des Rezeptes überhaupt approbiert war, also berechtigt war, die entsprechende Verordnung auch auszustellen. Das ist ein immenser Sprung bezüglich der Sicherheit gegenüber gefälschten Rezepten, was sich auch in Einsparungen im Gesundheitswesen auch entsprechend umsetzen wird. "

Ein großer Vorteil Elektronischer Gesundheitskarten ist der rasche Datenaustausch: Beim digitalen Rezept ist das so, aber natürlich auch beim Arzt, der schnell über alle notwendigen Informationen verfügt. Theoretisch kann ein solcher Datentransfer über die Elektronische Gesundheitskarte ablaufen, praktisch – sagen viele Fachleute – ist das Instrument aber zu unflexibel. Es kommt nicht darauf an, im Wust der Informationen zu waten, weit wichtiger ist die gezielte Auswahl von Daten! Wie so etwas funktioniert, zeigt das Projekt "Mamma-Akte". Gemeinsam mit Gynäkologen wurde es schon vor zwei Jahren vom Essener Alfred-Krupp-Krankenhaus ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes werden die Daten von Brustkrebspatientinnen digital gespeichert und können von allen beteiligten Personen ohne Zeitverlust eingesehen werden.

"Man stelle sich vor, der behandelnde Gynäkologe erstellt eine Anamnese, also mit allen Erstaufnahmedaten im Prinzip der Patientin, und wenn diese Anamnesedaten im Krankenhaus, in das die Patientin geschickt wird, oder zum Röntgenarzt, zu dem sie geschickt wird zur weiteren klärenden Untersuchung, wenn diese Anamnese dann dort schon verfügbar ist, gibt es dort sicherlich eine Behandlungserleichterung. "

Claudia Neumann, Medizin-Informatikerin an der Fachhochschule Dortmund. Mittelfristig mailen sich aber Kliniken und Arztpraxen nicht nur einzelne Dokumente zu, Ziel ist eine zentral gespeicherte digitale Akte…

"…auf einem zentralen Rechner, auf dem alle Behandlungspartner über dieses Gesundheitsdienstprovider zugreifen können, das heißt der Gynäkologe kann seinen Befund an die zentrale Akte schicken, das Krankenhaus kann auf diesen Befund zugreifen, andere angegliederte Systeme wir zum Beispiel Tumorregistersysteme in der Klinik können auch berechtigt werden, darauf zuzugreifen, der Röntgenarzt kann seinen Befund ebenfalls wieder einstellen, so dass zum Beispiel Doppeluntersuchung in der Klinik vermieden werden, dort braucht nicht noch mal geröntgt werden, sondern es kann auf den Befund zugegriffen werden uns so weiter. "

Das hört sich gut an, ist aus medizinischer Sicht auch absolut sinnvoll, kann aber ohne weiteres gar nicht umgesetzt werden. Grund: Was Industrie und Handel seit Jahren mit leidlichem Erfolg praktizieren, nämlich eine halbwegs sichere elektronische Kommunikation, ist im Gesundheitswesen nicht möglich.

"Das liegt dann unter anderem daran, dass Sie etwa 200 verschiedenen Arztpraxissoftwaresysteme haben, die alle natürlich anders konfiguriert sind, dass Sie zehn Krankenhausinformationssysteme haben, die auch nicht zwangsläufig miteinander kommunizieren können. "

Matthias Redders, im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium zuständig für Fragen rund um Telematik im Gesundheitswesen. Die Suche nach technischen Standards ist entbrannt. Für die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen Praxen und Kliniken nutzt die Mamma-Akte den VCS-Standard des Verbandes Deutscher Arztpraxis-Softwarehersteller e.V. VCS ist ein Email-basierter Nachrichtenaustausch in geschlossenen Benutzernetzen. Jede Nachricht wird vor dem Versand digital signiert und für den Transport zusätzlich empfängerverschlüsselt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es zwingend notwendig,…

"…dass ein Name, dass Patientendaten innerhalb des Servers nicht mehr zuordenbar sind zu dem Dokument, das gelagert wird, dass bei eventuellen Sicherheitsrisiken, falls sie vorhanden sein würden, nie festzustellen ist, was gehört jetzt zu welchen Patienten, erst mit allen Schlüsseln und Sicherheitsmechanismen zusammen versehen dann das Dokument wieder abgerufen wird, dann kann man wieder zusortieren,… "

... und den Namen der Patientin herauslesen. Krankenkassen haben grundsätzlich keinen Zugriff auf die Mamma-Akte, Arbeitgeber, Versicherungskonzerne und so weiter ohnehin nicht.

Weg von den Gigastrukturen, hin zum schlagkräftigen Mininetzen, die dem Patienten wirklich helfen! In diese Richtung zielt auch eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik, die als Ergänzung zur Elektronischen Gesundheitskarte verstanden werden kann. Claudia Reuter, Informatikerin.

"Arztnetze werden von einem virtuellen Casemanager definiert, das kann aber auch innerhalb eines Hausarztmodells der Hausarzt machen. Das bedeutet, die Arztnetze werden indikationsspezifisch angelegt, orientieren sich also an der Diagnose, wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, für jedes dieser Arztnetze kann man jetzt alle Fachrichtungen angeben, die da noch involviert sind, im Fall von Diabetes Mellitus zum Beispiel Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Innere Medizin usw., und für jedes dieser Fachgebiete gibt man jetzt den speziellen Informationsbedarf an, beispielsweise möchte der Kardiologe vom Allgemeinmediziner aller Befunde erhalten, alle Rezeptänderungen, der Urologe möchte auch informiert werden, aber vielleicht über ganz andere Informationstypen, und das kann man jetzt hier indikationsspezifisch einstellen. "

Die Software organisiert den Kontakt aller beteiligten Ärzte, Pfleger, Labore und so weiter, wobei die Dortmunder Informatiker wert auf eine intuitive Programmführung gelegt haben: Die Kommunikation über eine solche Software muss einfach sein, sonst wird sie von den Ärzten nicht angenommen.

"Ich habe mich jetzt erst einmal als Allgemeinmediziner Dr. Meyer am System angemeldet, nun haben wir die Möglichkeit geschaffen, sowohl gerichtete als auch ungerichtete Kommunikation zuzulassen. Jeder Arzt soll die Möglichkeit haben, ein Erreichbarkeitsprofil zu erstellen, das bedeutet, er kann angeben über welche Geräte er erreichbar ist, beispielsweise über Fax oder E-Mail, oder wenn er mobil erreichbar ist etwa im Krankenhaus per Blackbarry oder SMS und er hat die Möglichkeit für jedes dieser Geräte eine Zeitplanung anzugeben, also er kann sagen, wann er über das Faxgerät Informationen empfangen möchte, wann per E-Mail und das alles kann er in seinem Erreichbarkeitsprofil definieren. "

Der Bedarf an einer solchen Software ist groß, zumal Kliniken und Praxen mit Einführung der Elektronischen Gesundheitskarte einen enormen Innovationsschub erleben werden. Ob sich diese Hightech-Maschinerie immer auch positiv für den Patienten auswirkt, ist eine noch nicht geklärte Frage. Heilen und die Kommunikation über das Heilen sind aus Patientenperspektive zweierlei. Ob er häufigeren Kontakt zu seinem Arzt hat, bleibt abzuwarten.

"Der Vorteil ist die Geschwindigkeit. Die Daten sind wesentlich schneller verfügbar, im Prinzip zeitnah also im Augenblick des Entstehens verfügbar. Und der Arzt kann sie darüber hinaus auch digital abrufen, also es ist ein zeitlicher Vorteil und ein Vorteil, der sich ergibt aus der Digitalisierung von Informationen. "

Dieses Mal im Krankenhaus! Nicht irgendeines, sondern das Sana-Klinikum in Remscheid. Mitte Mai 2005 wurde dort ein komplett durchdigitalisierter Klinikteil eröffnet – in dieser Konsequenz einmalig in Europa.

Michael Willmann, Informatiker und im Sana-Klinikum zuständig für das IT-Projekt.

" Wir haben hier die ganzen PCs – circa 500 – vernetzt, wir haben die Telefonanlage vernetzt mit den PCs, das heißt wir telefonieren hier über das Netzwerk im Gebäude, wir haben den Lichtruf integriert, das heißt, wenn ein Lichtruf in einem Zimmer ausgelöst wird, dann kann man das normalerweise sehen und als Klingel hören, bei uns wird dann noch automatisch das Telefon der diensthabenden Schwester aktiviert, auf dem Display sieht man dann noch, welcher Patient in welchem Zimmer den Alarm ausgelöst hat und wir haben das technische Gebäudemanagement integriert, wenn also eine Klimaanlage zum Beispiel defekt ist, wird es auch signalisiert auf diese IP-fähigen Endgeräte... "

...außerdem fließen alle Patientendaten ins Netzwerk ein: Von der Aufnahme über Diagnosen, Laboruntersuchungen, Röntgen und CT-Aufnahmen bis hin zum Abschlussbereicht, alles ist digital verfügbar. Entsprechend sehen die Arbeitsplätze der Ärzte aus. Das schlichte Stationszimmer ist durch einen Empfangsbereich ersetzt, der an die Lobby eines Hotels erinnert.

"Ja, wir sind hier in der Stationskanzel, Sie sehen hier drei Arbeitsplätze, wo sich jeder Mitarbeiter anmelden kann und die Patientendaten einsehen kann, darunter die digitalen Röntgenbilder, die ich mal kurz aufrufen kann,... "

...ein paar Klicks und schon öffnen sich die Listen mit den Patienten, ein paar weitere Klicks und er hat alle verfügbaren Daten. Noch ist dieses System klinikintern, zukünftig könnte und sollte es aber mit der Elektronischen Gesundheitskarte gekoppelt werden. Technisch wäre das kein Problem, allerdings fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Von der Stationskanzel führen geräumige Flure zu den Patientenzimmern. Die Wände sind in hellen und warmen Tönen gestrichen, das Sana-Klinikum bleibt natürlich ein Krankenhaus, aber eines, das sich nicht in den Vordergrund schiebt.

"Wir sind hier in einem der neuen Patientenzimmer, was wir sehen ist der multimediale Arm von der Decke kommend mit zwei Multimediabildschirmen für die Patienten, an denen sie entweder im Internet surfen kommen, Premiere-Fernsehen sich anschauen können, Radio hören können und an denen sich der Arzt anmelden kann mit einer eigenen Karte, die zukünftig auch die Gesundheitskarte sein kann und dem Patienten dort am Bett die digitalen Befunde, die Bilder etc. zeigen kann. "

Premiere sehen und Internetsurfen im Krankenbett, ein Aufenthalt im Krankenhaus kann seine angenehmen Seiten haben – wenn da nicht die Krankheit wäre... Tatsächlich ändert sich im Schlepptau der Gesundheitskarte aber einiges: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens muss sich für den Patienten auch in anderen Bereichen positiv auswirken.

"Die Patienten erwarten von uns zunehmend Service. Es gibt viele Beispiele etwa aus der Geburtshilfe, dass Patienten sich sehr genau informieren, bevor sich Patienten entscheiden in welches Krankenhaus sie dann also gehen. Das ist eine Kundenorientierung, die heute schon stattfindet. Darauf müssen wir uns einstellen. "

Und auch der Patient muss sich neu orientieren – sagt Professor Herbert Weber auf der Berliner Konferenz – einfacher wird es für ihn nicht!

" Ich glaube, der Patient kriegt nicht nur eine Möglichkeit, mit seinen Gesundheitsdaten umzugehen, sondern er kriegt auch eine Pflicht, mit diesen Gesundheitsdaten umzugehen. Er muss sich mehr informieren, was steht denn in meinen Gesundheitsdaten, wem will ich denn meine Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen und wem will ich sie nicht zur Verfügung stellen. Das macht er normalerweise nicht. Er geht zu seinem Hausarzt, wickelt das da ab oder er geht grundsätzlich gedankenlos mit seinen Gesundheitsdaten um, also, das ist ein Stück neuer Herausforderung neben den neuen Leistungen, die er bekommt. "