Saginaw heißt das Ziel, ein winziger Weiler im heutigen Michigan. Von New York aus ist Alexis de Tocqueville mit seinem treuen Begleiter Gustave de Beaumont aufgebrochen, über Buffalo und den Eriesee bis nach Detroit, damals ein Ort mit kaum mehr als 2000 Einwohnern. Dort mieten sich die beiden Pferde, um zur kleinen Stadt Pontiac zu gelangen. Hier endet die Straße. Nun liegt vor ihnen nur noch die Wildnis, dreißig Meilen dunkler Wald, und dahinter Saginaw, der letzte Vorposten.

Tocqueville hatte zu diesem Zeitpunkt noch längst nicht vor, eines der einflussreichsten Bücher der Politik- und Ideengeschichte zu schreiben; es war schiere Neugier, die ihn in die USA lockte, eine Neugier, die an verrückte Abenteuerlust grenzte. Doch als er sich in Pontiac aufs Pferd setzt, ist er schon überzeugt, dass die Besonderheit der amerikanischen Zivilisation mit der Weite der Landschaft und der Konfrontation mit der Natur in Zusammenhang stehen müsse. Die Erfahrung der Landschaft, stellt er denn auch fest, ist in der Neuen eine ganz andere als in der Alten Welt.

"In den Alpen habe ich furchtbare Einöden durchwandert, Einöden, in denen die Natur sich zwar der Arbeit des Menschen verweigert, aber noch in ihren Schrecken eine Größe entfaltet, die die Seele leidenschaftlich bewegt. Hier ist die Einsamkeit weniger tief, aber sie weckt nicht dieselben Eindrücke. Was man fühlt, wenn man diese blumengeschmückte Wildnis durchwandert, ist lediglich eine stille Bewunderung, eine sanfte und melancholische Wallung, eine unbestimmte Abneigung gegen das zivilisierte Leben, eine Art Wildnis-Instinkt, der schmerzlich daran erinnert, dass diese köstliche Einsamkeit bald nicht mehr existieren wird. Wirklich dringt die weiße Rasse durch die Wälder ringsum vor, und in wenigen Jahren wird der Europäer die Bäume, die sich in den klaren Wassern des Sees spiegeln, gefällt und die Tiere, die sein Ufer bevölkern, gezwungen haben, sich in neue Einöden zurückzuziehen."

Transformation des Landes

Erst einmal wissen die beiden Franzosen gar nicht, wie sie nach Saginaw gelangen sollen: Der Wald ist dicht und der Pfad kaum zu erkennen. Da niemand, so meinen sie, verstehen wird, was sie an diesen Ort treibt, geben sie sich, um Informationen über den Weg zu erhalten, als potenzielle Landkäufer aus und lassen sich von ihrem Wirt in Pontiac erklären, wie man hierzulande Grundstücke erwirbt und zu welchen Preisen. Sie selbst sehen auf ihrer Reise so manche gerade erst im Entstehen begriffene Farm. Tocqueville legt in wenigen präzisen Sätzen dar, wie zuerst das Land gerodet wird, der Pionier ein Blockhaus errichtet, er beschreibt, wie ein solches Haus eingerichtet ist, wer es bewohnt und von welcher Art die Menschen sind, die sich ihr Land so von Grund auf selbst erarbeiten. Dabei stellt er auch fest, dass es in den USA keine Dörfer im europäischen Sinn gibt, denn in den Ortschaften, durch die er auf seiner Reise kommt, gibt es nur Kaufleute, Juristen, Handwerker, während die Farmen weit außerhalb liegen. Der Leser staunt über derart hellsichtige Beobachtungen; auch über das Verhältnis der Amerikaner zum Geld oder zur Religion weiß Tocqueville Treffendes zu berichten.

Es finden sich gleichwohl auch leichte Widersprüche in den Betrachtungen, vieles ist noch nicht zu Ende gedacht. Hier wird spürbar, wie sehr Tocqueville noch bewegt ist von den Erlebnissen der Reise, der Erfahrung des Waldes, die ihn mit einem geradezu religiösen Schauder erfüllt. Außerdem ist da noch die Begegnung mit dem sogenannten Wilden, auf die Tocqueville, ein eifriger Leser James Fenimore Coopers, hinfiebert. Aufgrund der hohen Erwartung fällt der erste Kontakt dann entsprechend enttäuschend aus - Tocqueville trifft auf einige indianische Schnapsbrüder, die so gar nichts Edles an sich haben. Später erst wird er in den Augen seiner indianischen Führer, die ihn durch den großen Wald geleiten, jenes wilde Feuer entdecken, von dem er daheim in Frankreich geträumt hat. Dann auch ist es geschafft, der Wald durchquert, die Landschaft weitet sich wieder, sie haben Saginaw erreicht.

"Am anderen Ufer des Flusses erstreckte sich die Prärie wie ein grenzenloser Ozean an einem windstillen Tag. Eine Rauchsäule erhob sich und stieg friedlich in den Himmel. Verfolgte man sie zu ihrem Ausgangspunkt, so entdeckte man schließlich drei oder vier Wigwams, die in ihrer konischen Form und ihrer Spitze mit den Präriegräsern eins wurden. Ein umgestürzter Pflug, Ochsen, die unbegleitet von selbst zur Arbeit zurückkehren, und ein paar halbwilde Pferde vervollständigen das Bild."

Ein romantisches Bild, zweifellos, aber Tocqueville ist ein zu wacher, zu reger Geist, um sich mit solchen Bildern zufriedenzugeben. Er möchte wirklich wissen, was, wie er schreibt, zum Teufel, das für ein Land ist, wo man Bären als Wachhunde hält. Das Staunen hat sich in den "Fünfzehn Tagen in der Wildnis" noch nicht vollständig in Analyse aufgelöst, noch vibriert die Luft von der Abenteuerlust, noch lösen Verwunderung und erste Einsichten einander ab. Das macht den Reiz dieses Büchleins aus. Beigegeben ist ihm ein kürzerer Text, "Am Oneida-See", sowie der Kommentar seines Begleiters Beaumont, geschrieben anlässlich einer posthumen Ausgabe von Tocquevilles Schriften. Man liest auch diese Seiten mit Gewinn und wundert sich einmal mehr, was für Schätze noch in alten Büchern lagern.

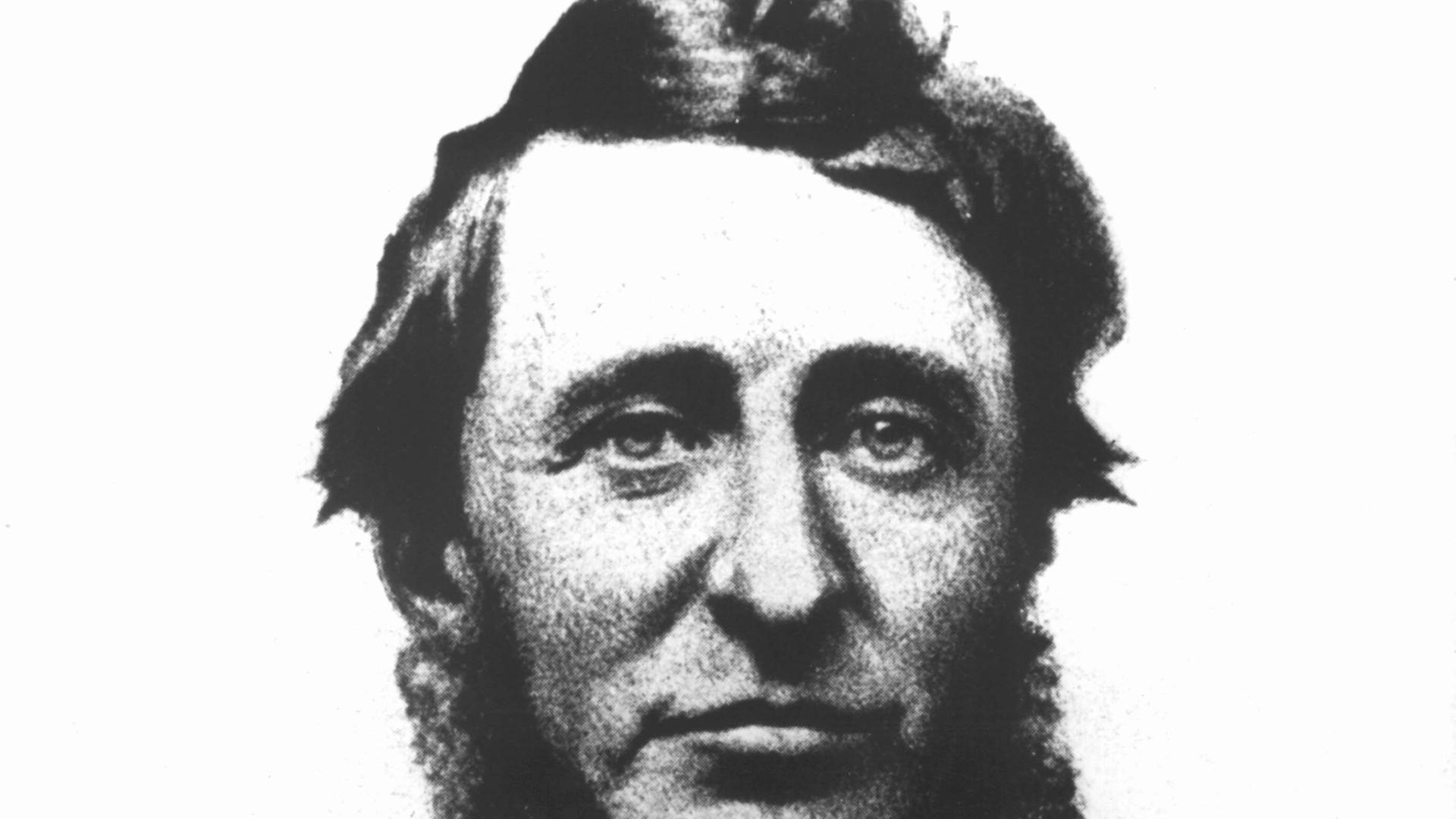

Alexis de Tocqueville: "Fünfzehn Tage in der Wildnis"

Übersetzt von Heinz Jatho. Diaphanes Verlag, 112 Seiten, 12,95 Euro.

Übersetzt von Heinz Jatho. Diaphanes Verlag, 112 Seiten, 12,95 Euro.