"Der Blick von Hochhäusern ist so wunderbar wie von einem hohen Berg. Das ist völlig klar. Aber man muss Hochhäuser auch von unten sehen: Wie wirken sie auf ein Stadtgefüge?"

"Was ist eine Skyline? Ist eine Skyline das, was Frankfurt hat und was Manhattan in unseren Köpfen auslöst? Oder ist eine Skyline eine andere Form von Horizontbetrachtung? Wenn Skyline eine andere Form von Horizontbetrachtung ist, dann brauchen wir das. Dann müssen wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, wo wollen wir markante Punkte haben, und wo wollen wir sie nicht haben?"

Bausünde mit guter Aussicht

"Ab jetzt nehme ich auf." "Ich bin jetzt gerade bei meiner Nachbarin, gucke also zur anderen Richtung raus, kann aber auch vom Balkon aus gucken." "Ja." "Mein Name ist Götz Diekmann. Ich wohne im Uni-Center in der 25. Etage, mittlerweise seit 12 Jahren, und bin Vorsitzender des Eigentümerbeirates."

Götz Diekmann ist von Beruf Ingenieur und mit Leidenschaft Eigentümer eines kleinen Apartments im Universitätsviertel von Köln. Das Uni-Center gehört mit knapp 1000 Bewohnern zu den größten in Europa. Diekmann kennt das Gebäude von innen; viele nennen ihn den Hausmeister fürs Wochenende.

"Jetzt ist es Abend, also dunkel, während wir miteinander telefonieren. Wir dürfen uns nicht treffen, sonst hätte ich Sie ja gerne besucht, wegen der Corona-Pandemie. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, was sehen Sie denn da von Köln?"

"Im Moment gucke ich genau Richtung Eifel. Von Köln selbst sehe ich den südwestlichen Teil. Ich kann bis Bonn und fast bis nach Aachen gucken. So viele beleuchtete Wohnungen habe ich schon lange nicht gesehen. Und ich wohne auf der 25. Etage."

"Ist das für normal Sterbliche, die keine Hochhäuser kennen, hoch?" "Ja, ich habe es einmal gemessen, es sind so 75 Meter über dem Boden. Das ist aber noch lange nicht das Ende des Uni-Centers. Im Kerngebäude ist die oberste Wohnung auf der 43. Etage, also noch einmal eine ganze Ecke höher." "Schwankt es in dem Gebäude?" "Wenn es sehr stürmisch ist, wackelt es ein bisschen, ja. Das heißt, es schwankt ganz leicht. Das war für mich natürlich sehr neu, weil wir bei der Familie immer am Land, im Grünen, nahe am Wald gewohnt haben, und höchstens in der 2. Etage. Jedes Mal, wenn man in diese Wohnung kommt, ist man einfach geflasht von dieser Aussicht."

Stadtplaner-Sehnsucht nach einer Skyline

Ich habe schon das World Trade Center in New York und das Londoner Shard mit seinen 309 Metern attraktiv gefunden; aber das Uni-Center in Köln ist von außen betrachtet eine Bausünde, typisch 1970er Jahre, als die Bevölkerung gar nicht gefragt wurde. Auch in den frühen 2000er Jahren war das noch so, wie ich durch Zufall bei einer Podiumsdiskussion im Münchner Maximilianeum erfuhr. Architekten und Stadtplaner, Umweltaktivisten und Denkmalschützer diskutierten da über die Skyline von München. Diese Skyline gibt es nicht, aber manche Stadträte wünschen sich eine. Große Architekturbüros scharren mit den Füßen, und Investoren bauen ihre Lobby im Rathaus auf. In München, so der Tenor der Podiumsdiskussion, möchte man aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus eine Skyline schaffen, die nicht im Geringsten die Wohnungsnot lindert. Profitmaximierung mit kleinen Grundstücksflächen, indem man Etage auf Etage stapelt, ist natürlich ein Investitionstraum.

Initiative gegen Hochhauswildwuchs

Ich lernte auf dieser Veranstaltung Vieles, zum Beispiel dass die Redaktionen der Süddeutschen Zeitung vor Jahren aus dem alten Stammhaus in der Münchner Innenstadt in ein Hochhaus am Stadtrand gezogen sind und da schnell wieder weg wollen, in ein viel flacheres, breiteres Gebäude. Warum? Weil sich in einem Turm keine beiläufigen Gespräche mehr ergeben, wie sie bei langen Gängen ganz üblich waren. Und ich lernte, dass eine neue Welle an Wolkenkratzern auf uns zu rollt. Architekten nennen sie Punkthochhäuser.

Am Podium war auch der Münchner Architekt und Stadtplaner Udo Bünnagel, Mitglied des "Münchner Forums", eines interdisziplinären Zusammenschlusses von Experten, die sich seit 15 Jahren gegen einen Hochhauswildwuchs in München wendet. Mit ihm verabrede ich mich in einem ziemlich unbeliebten Bürokomplex aus zwei Türmen, den "Highlight Towers" im Norden der Stadt; genau da, wo die Autobahn A9 endet.

"Wir gehen jetzt im Treppenhaus vom 23. auf den 26. Stock, und dann sind wir fast oben. Herrliche Aussicht." "Wir gehen vom 26. zum 29. Stockwerk." "Ah, das merkt man hier natürlich nicht. Ist jetzt über uns noch etwas?" "Nur Technik." "Nur Technik, okay. Also bei den Hochhäusern, wenn man drin ist, sieht es immer toll aus." "Der Blick von Hochhäusern naturgemäß ist so wunderbar wie von einem hohen Berg. Das ist völlig klar. Aber man muss Hochhäuser auch von unten sehen: Wie wirken sie auf ein Stadtgefüge?"

Gestörte Sichtachsen

Ein klarer Tag. Alpenblick. Wir sind 20 Meter höher als die Türme der Frauenkirche am Marienplatz. Von unserem Gebäude verläuft eine Straße kerzengerade ins Stadtzentrum: die Leopoldstraße, die zur Feldherrnhalle hin Ludwigstraße heißt. Udo Bünnagel:

"Diese Achse ist eigentlich die historische Achse, die Ludwig I. hat planen lassen. Also eine historisch ganz wertvolle Situation. Und die ist durch diese beiden Hochhäuser massiv gestört."

Die Investoren und Architekten haben das Gebäude in der Planungsphase Anfang der 2000er Jahre nur aus dem Blickwinkel der Autobahn gezeigt, nicht aber von der Innenstadt aus. Von der Autobahn betrachtet sahen die Bilder wie ein zarter Ansatz von Skyline aus. Was beim Bau kaum ein Münchner bemerkte, war, dass das Gebäude erheblich über die geplante Höhe hinaus wuchs. Bünnagel:

"Das Ganze ist durch eine juristisch nicht ganz einwandfreie Erhöhung des Baurechts in einem Bebauungsplanverfahren, das nach § 13a Baugesetzbuch durchgeführt wurde; das heißt eigentlich, eine unwesentliche Änderung. Aber die beiden Hochhäuser, die mit 99 Metern Höhe geplant waren, sind jetzt 123 Meter hoch."

Tricksen mit der Geschosshöhe

Der Trick war einer von vielen, mit denen man Baupläne ohne Zustimmung krass ändern kann: Die Stadt hatte mit dem Bauherrn 99 Meter Höhe besprochen, aber schriftlich nicht die Höhe, sondern nur die Zahl der Stockwerke festgeschrieben: 30. Im Bauplan war eine Deckenhöhe von 3,50 Meter eingearbeitet, wie sie bei normalen niedrigen Gebäuden üblich ist. Bei Punkthochhäusern braucht man mehr, allein schon wegen der Klima- und Sprinklertechnik. Das weiß jeder Architekt. Die Highlight Towers wurden 2004 fertiggestellt. 25 Meter zu hoch.

Zeitgleich entstand, auch ohne Mitsprache der Bevölkerung, mitten im ländlichen Münchner Stadtteil Moosach ein Riese, das Uptown-Hochhaus. Dieses Gebäude sollte 200 Meter hoch werden. Die Abneigung gegen den Turm stieg quasi mit jedem neuen, oben darauf gesetzten Stockwerk. Bürgerinitiativen erreichten einen vorzeitigen Baustopp – 50 Meter früher als geplant. Diese beiden Bausünden, Highlight Towers und Uptown-Hochhaus führten dazu, dass seitdem in München nichts mehr über die 99 Meter der Frauenkirche gebaut wurde. Und andere Städte lernten daraus, dass ein Bauen in die Höhe ohne das Okay der Bürger, die in dem Viertel wohnen, nicht mehr geht.

"Können Sie gerade mal das Fenster öffnen, Herr Diekmann?" "Ja." "Ob man den Wind hört?" "Im Moment hört man den Wind nicht so sehr." "Ein bisschen." "Wenn es richtig stürmisch ist, hört man ein Grummeln, immer wenn eine Böe, wenn der Wind auf die ganze Fensterfront drückt. Dann bewegt sie sich, und es kann auch sein, dass es leise knackt."

Dauerbrenner Hochhausdiskussion

Die für den Hochhausbau im Düsseldorfer Rathaus zuständige Planungsdezernentin, Cornelia Zuschke:

"Die Hochhausdiskussion gibt es immer mal wieder. Sie ist nicht neu. Es hat es direkt in Düsseldorf nach dem Krieg, beim Wiederaufbau gegeben. Da hat man sich sozusagen überlegt, wie man an die Weltelite herankommt. Man hat sich mit Hochhäusern versucht, wie mit dem Dreischeibenhaus oder dem Mannesmanngebäude. Dann gab es die Hochhausdiskussion in Zusammenhang mit der Wohnungsnot der 1970er Jahre. Die hat in der Gesellschaft ein ganz einfaches Stigma ausgelöst, wie man Hochhäuser sieht.

Und es gibt sie aktuell im doppelten Sinn. Der Sinn ist der, dass man in die Höhe möchte, weil ganz einfach die Bodenpreise gestiegen sind, weil man ganz einfach über Höhe eben auch Fläche gewinnen will. Der andere Teil ist aber, dass man wieder über Typologien nachdenkt, die in der Stadt sowohl Gewerbeimmobilien, aber auch beim Wohnen neue Qualitäten erschließen. Und aus dem internationalen Vergleich wissen wir ja, dass Hochhäuser durchaus attraktiv sein können. Und ich glaube, da ergibt sich stückweise eine neue Sicht auf die Hochhäuser."

Der Aufzug als Kommunikationshemmnis

Zahlreiche Studien der letzten Jahre beschäftigen sich mit dem sozialen Zusammenleben in der Stadt. Hochhäuser spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Ein Klassiker zum Wohnen im Hochhaus ist ein vor 50 Jahren erschienenes Buch des Stadtsoziologen Ulfert Herlyn. Herlyn hinterfragte Dinge, die von den Hochhausarchitekten für gottgegeben angesehen wurden, etwa die Aufzüge. Er fand heraus, dass der Aufzug die Kommunikation auf den einzelnen Etagen behindert. Bei einer Tür, die sich jederzeit öffnen kann, wird eine ruhige Unterhaltung von zwei Nachbarn unmöglich. Die Aufzugtür als Symbol für Beschleunigung und Gehetztheit: ungeduldiges Warten, Blicke auf den Boden, und wenn der Aufzug endlich kommt, einsteigen und weg. Heute werden Aufzüge transparenter gebaut, oft in eigenen Türmen und verglast.

"Der Lift ist nicht unbedingt etwas, was die Leute in Kommunikation bringt."

Die Sozialanthropologin Eveline Althaus vom Wohnforum der ETH Zürich. Sie hat unlängst eine wissenschaftliche Arbeit über den "Sozialraum Hochhaus" veröffentlicht:

"Es ist wie ein kleiner Mikrokosmos. Und das ist total spannend an Hochhäusern, auch als Forschungsgegenstand. In Zürich entsteht im Moment im Koch-Areal von einer Wohnungsbaugenossenschaft ein 70 Meter hohes Hochhaus, wo sie ganz bewusst auf den Zwischengeschossen, angehend mit den Treppenhäusern offene Gemeinschaftsräume schaffen wollen."

Gewachsene Sozialstrukturen

Für ihr Forschungsprojekt hat Eveline Althaus über Monate das Zusammenleben in zwei Züricher Wohnhochhäusern untersucht, die schon älter sind und wo sich im Laufe der Jahrzehnte Sozialstrukturen herauskristallisiert haben, mit denen niemand gerechnet hätte. Die Studie widerlegt manche geläufige Ansicht über die generelle Ghettoisierung von Großwohnbauten. Und sie stellt Faktoren heraus, die für ein Gelingen nötig sind:

"Heute wohnen die Leute sehr, sehr gerne dort. Sie haben schöne Wohnungen, sie sind bezahlbar, sie sind hell, sie haben ein gutes Wohnumfeld. Es gibt viele Kinder. Speziell Familien schätzen es sehr, dass es verkehrsfreie Außenräume gibt, wo die Kinder frei spielen können, auch nicht immer beaufsichtigt sein müssen. Es gibt in der Nähe – das hat sich über die Jahre verändert – Läden und Treffpunkte, Schule, Kinderbetreuung und den Anschluss an den öffentlichen Verkehr. All das sind Qualitäten, die die Leute dann schätzen.

Und was wirklich frappant ist, wenn man diese Hochhausstruktur anschaut: Von außen besteht bis heute wirklich ein negatives Image. Viele Leute finden das hässlich, sagen, das ist nur ein Ghetto, dort ist alles anonym. Es sind also ganz viele stigmatisierende Elemente, die da zum Tragen kommen.

Ich denke, das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wie dieser Ort betrieben wird, dass es sozusagen Kümmerer vor Ort gibt, einen Hauswart, der ganz wichtig ist. Es gibt aber auch Quartier- und Gemeinwesenarbeit, verschiedenste Freizeitangebote, also Möglichkeiten, sich zu treffen. Das sind alles Elemente, die das Wohnen dort durchaus für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr attraktiv macht."

Ideengeber für künftiges Wohnen

Diese Gebäude sind Ideengeber für künftiges Wohnen und haben viele Einschätzungen von früher widerlegt. Ein Originalton vom Rias Berlin zum Thema Stadtplanung und Bürgerwünsche aus dem Jahr 1956:

"Weit über 100 Einsendungen beschäftigten sich mit dem Bau von Hochhäusern. Die meisten waren dagegen. Senatsrat Stephan versuchte, allen Parteien gerecht zu werden:" "Wir sind mit Ihnen der Meinung, dass sich das Wohnhochhaus für Kinder durchaus nicht eignet. Man sollte vermeiden, Familien mit Kindern in die Wohnhäuser zu setzen, wenigstens [nicht] in die oberen Geschosse. Obwohl es immerhin nach meiner eigenen Beobachtung – ich wohne im 15. Stockwerk des Hochhauses am Roseneck – doch leichter ist, mit dem Kinderwagen im Fahrstuhl runterzufahren, vom 15. Stockwerk, als zu Fuß sich die vier Treppen hinunter zu mühen. Ich bin grundsätzlich mit Ihnen der Meinung, Kinderfamilien nicht in die Hochhäuser."

Eveline Althaus: "In der Schweiz hat das etwa in den 1950er Jahren begonnen mit dem wirklichen Hochhausbauen, dem Wohnhochhausbauen. Max Frisch kam zurück aus New York und war hell begeistert, als er gesehen hat, was da an Urbanität entsteht, die in dieser sehr kleinräumigen Schweiz nie dagewesen war. Er hat dann gesagt, es ist eigentlich nicht so mutig, es sind eher Hochhäuslein, die hier entstehen, also sehr kleinräumige Häuser und Siedlungsstrukturen. Er war enttäuscht. Vielleicht muss man aber sagen, dass es heute die Qualität der Orte ausmacht."

Vom Backstein zur Stahlsäule

Einweihung des BASF-Hochhauses E100 in Ludwigshafen. Eine Sendung des RIAS 1956:

"Violett ist seine Außenhaut, aus venezianischem Glasmosaik, silbern die Aluminiumdachrinne und die Fensterrahmen. Und spiegelnd sind die Fensterscheiben. Die Fensterscheiben. Die Fenster sind rein äußerlich gesehen eigentlich der Hauptteil dieses Hauses, das aussieht, wie ein aufrecht stehendes schmales Buch. Seine Oberkante liegt genau 101 Meter und 63 Zentimeter über der Straße. 26 Stockwerke hat dieses Haus über der Erde. Ein Amerikaner würde vielleicht mitleidig lächeln. Aber für uns ist das schon ein Wolkenkratzer."

Das Gebäude ist längst und mit hohem Aufwand abgerissen worden.

Die Pyramiden sind Wohnhochhäuser für Tote. Backsteinhochhäuser wie das Alte Technische Rathaus in München haben sehr dicke Wände, kleine Fenster und kommen mit über 40 Metern schon an ihre statischen Grenzen. Dann kam der Stahl und 1848 der Stahlbeton. Heute sind die meisten Punkthochhäuser entlang Stahlsäulen konstruiert, die tief im Boden stecken. In den meisten Fällen kommen Betonwände und Aussteifungssysteme aus Stahl hinzu. Der starre Beton braucht den Stahl wegen dessen Biegsamkeit und Zugfestigkeit. Man erkennt diese "Bracings" aus Stahl als Streben an der Außenseite vieler Hochhäuser, oft sind sie in der Fassade versteckt.

Stabil auch bei Erdbeben und Starkwind

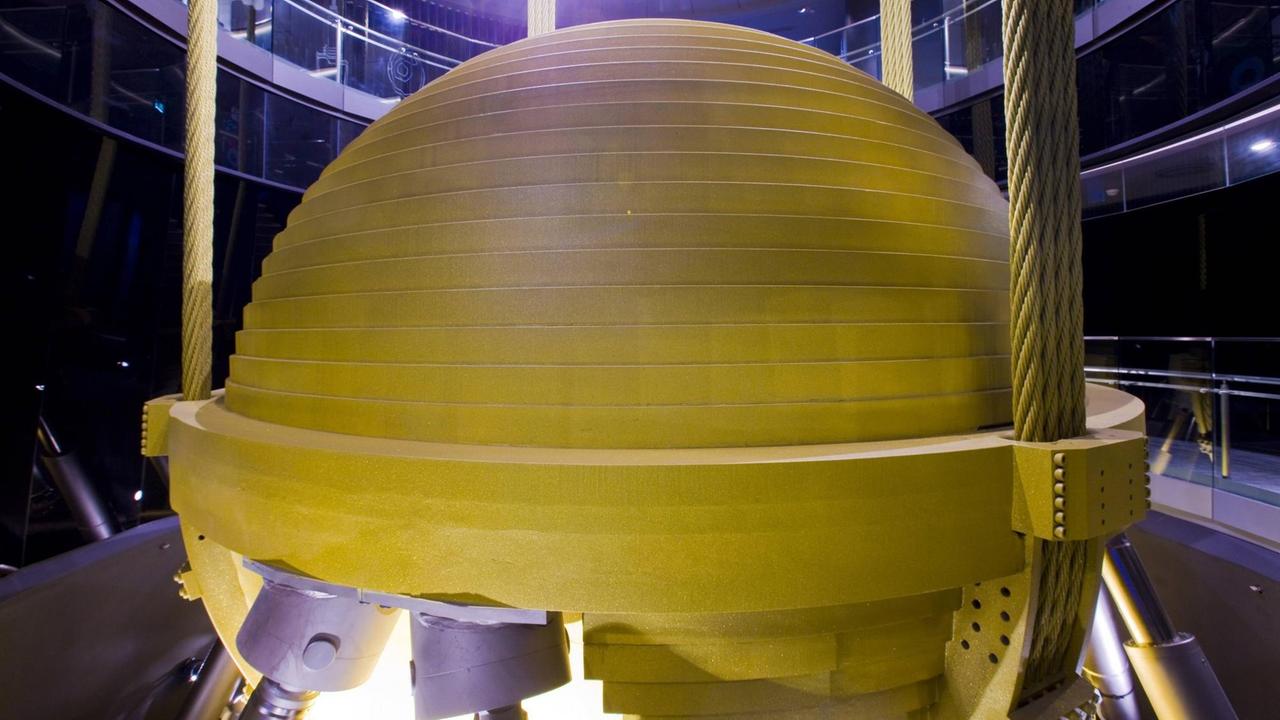

In die Bracings an den Außenwänden moderner Hochhäuser sind Puffer eingebaut, die Erschütterungen abfangen. Im erdbebenerprobten Japan bestehen diese Puffer aus viskoelastischen Materialien wie Silikon. Bei sehr hohen Gebäuden reicht das nicht aus, vor allem wenn Windböen oben und Erschütterungen unten zu unvorhersehbaren Schwingungen führen. Jedes Haus hat seine Eigenfrequenzen, die es zu vermeiden gilt. Sie lassen sich mit Computerprogrammen gut simulieren.

Jetzt finden sich im Dach moderner Hochhäuser Gewichte, die 2 Prozent der Gesamtmasse des Gebäudes ausmachen. Bei 10.000 Tonnen Gebäudegesamtgewicht schwingen im obersten Geschoss also 200 Tonnen umher. Das entspricht ungefähr 200 Autos.

Die Gewichte erwiesen sich aber für komplexere Schwingungsmuster – Wind, Temperatur, Bodentektonik – als zu statisch und optimierbar. Auch hier ist Japan führend: Man verabschiedete sich da von festen Gewichten und ging zu Flüssigkeitstanks über, die man je nach Schwingung verschieden hoch befüllt.

Heizkraftwerk im Dornröschenschlaf

Auch das 50 Jahre alte Uni-Center in Köln hat Gewichte im oberen Bereich, wenn auch aus anderen Gründen. Götz Diekmann, Bewohner und Kenner des Riesen:

"In der 45. Etage steht das alte Heizkraftwerk mit drei riesigen Ölkesseln. Der Architekt hat damals nicht bedacht, dass die nach 15 Jahren Dauerbetrieb einfach am Lebensende sind. Es gibt keine Möglichkeit, die da oben rauszuholen. Die sind da oben drin, im Dornröschenschlaf seit Mitte der 1980er Jahre. Seitdem hängt das Haus nämlich an der Fernwärme. Da gibt es ein paar Sachen, die der Architekt, behaupte ich jetzt mal, nicht ganz zu Ende gedacht hat."

Ab 60 Meter Höhe steigt der Aufwand

Dass die ursprüngliche Heizanlage nicht im Keller steht, hat vor allem mit dem Energieaufwand zu tun, das Wasser hoch zu pumpen. Für Architekten gelten 60 Meter Bauhöhe als Grenze, über der der Aufwand erheblich steigt. Wasser für Heizung und Klimatechnik hoch zu pumpen und Abwässer entschleunigt nach unten zu befördern. Und den Müll. Wie entsorgt Götz Diekmann seinen?

"Wir haben für den Restmüll eine Müllschluckeranlage für jede Etage. Sogar dreimal pro Etage, weil jedes Haus im Grunde komplett eigenständig ist, sodass es in jedem Haus, in jedem Flügel einen eigenen Müllschlucker gibt."

"Es ist heute ja baurechtlich illegal, Müllschlucker zu haben. Die Umbaukosten wären enorm?" "Ja. Vor etwa einem Jahr hat der Landtag beschlossen, dass Müllschlucker generell in NRW keine Erlaubnis mehr kriegen, aber mit eingeräumt, dass es Ausnahmen gibt. Auflagen sind dann Brandschutzvorkehrungen, und es muss gewährleistet sein, dass die Mülltrennung funktioniert."

Das höchste Gebäude der Welt ist der Kalif-Turm in Dubai: 800 Meter. Er verjüngt sich nach oben erheblich, wie zu einer Nadel, was vor allem damit zusammenhängt, dem Wind keine große Angriffsfläche zu bieten. Seine Fassade wurde durch die im Autodesign üblichen Windkanalsimulationen windschnittig konstruiert, mit an bestimmten Stellen abgeflachten Kanten.

Auf diese Höhe mit einem einzigen Aufzug zu gelangen, ist technisch unmöglich. Die Seile, die ihn ziehen und stabilisieren wären zu schwer. Auch die Bautechnik hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute werden ganze Teile von Etagen am Boden zusammengesetzt, mit LKW zum Kran transportiert, mit dem Kran ins Gerüst in großer Höhe hineingeschoben.

Hochhäuser teurer in den Herstellungskosten

"Ist ein Hochhaus überhaupt etwas, was sich rechnet?" "Es gibt bei den Hochhäusern höhere Auflagen für den Brandschutz, für die Haustechnik, statische Anforderungen. Von daher muss man damit rechnen, dass das Hochhaus teurer wird in den Herstellungskosten, und damit, gerade wenn es um das Thema des Wohnhauses geht, auch nur bedingt ein Beitrag zum kostengünstigen Wohnen ist."

Christa Reicher leitet den Lehrstuhl für Städtebau an der RWTH Aachen. Sie ist an der Planung von Hochhäusern in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens beteiligt und sagt bestimmten Investorenbegierden in Düsseldorf den Kampf an:

"Es wird so sein, dass es auch Gebiete gibt, die wir definitiv als Tabuzone für Hochhäuser erklären werden, weil es dort problematische ökologische und windströmungstechnische Rahmenbedingungen gibt, oder weil dort die Sicht auf bestimmte historische Bauten sehr stark beeinträchtigt wird. Und an anderer Stelle wird man auch einfach massiv darüber nachdenken müssen, dort Hochhauscluster oder Areale für Hochhäuser zu entwickeln."

"Innenverdichtung vor Außenentwicklung"

Über allem steht bei Städteplanern heute eine Erkenntnis, die noch nicht alt ist und den kontrollierten Hochhausbau fördert. Reicher:

"Innenverdichtung vor Außenentwicklung. Denn wir wollen ja keine weitere Zersiedelung an den Rändern unserer Städte."

Wiesen und Wälder, die an den Rändern Schlafstädten und Einkaufszentren weichen. Und nachts ausgestorbene Stadtzentren mit ihren dann bedrohlich schwarzen Bürohochhausfassaden. Das Hochhaus wurde bei progressiven Stadtplanern nie als Einzelstück gedacht, sondern im Zusammenhang mit allem darum herum. Christa Reicher ist auch die historische Einordnung wichtig. Denn aus den Gründerzeithäusern konnte man lernen, dass das Bauen in eine moderate Höhe von 5 Stockwerken und tief in die Innenhöfe hinein mehr Wohnfläche brachte als ein Hochhaus mit seiner zwar kleinen Grundfläche, aber dem großen Freiraum darum herum:

"Also man weiß, dass die Sozialstruktur eine wahnsinnig wichtige Komponente für die Funktionsfähigkeit von Hochhäusern ist. Ich habe den Abriss von Hochhäusern in der Stadt Kamp-Lintfort begleiten dürfen, die so genannten Weißen Riesen. Da standen drei baugleiche Hochhäuser auf einem innerstädtischen Areal. Und das Gebäude, das gut funktioniert hat, war das, was einen Hausmeister hatte, wo sich jemand darum gekümmert hat, dass die Wohnungen in Schuss sind, das Umfeld sorgsam gepflegt wird.

Die beiden, die danebenstanden, sind völlig verwahrlost. Es hat Leerstand gegeben. Obwohl die Wohnungen gleich waren, hat das eine funktioniert und die beiden anderen nicht, weil es keinen Kümmerer gegeben hat, und weil es dann so eine Abwärtsspirale im Sinne der sozialen Belegung gegeben hat. Daran sieht man, dass man nicht einfach sagen kann, das Hochhaus funktioniert oder es funktioniert nicht. Es hängt von den sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab."

"Herr Diekmann, sind Sie jetzt, als Sie nach Hause kamen, also kurz nach 18 Uhr, in dem Haus auf jemanden gestoßen, außer auf den an der Pforte unten?" "Äh, nein. Ich bin in die Tiefgarage gefahren und habe auf dem gesamten Weg nach oben - nein, ich hab keinen getroffen."

Moderne Mixtur von Wohnen und Arbeiten

"Wir haben so einen Satz geprägt, in Düsseldorf: Social Return."

Cornelia Zuschke, Leiterin des Dezernats für Mobilität, Planung, Bauaufsicht, Grundstückswesen und Vermessung. Sie traf ich zu Beginn der Covid-19-Krise im Düsseldorfer Rathaus. Wir gaben uns nicht die Hand. Von Home Office war noch nicht die Rede. Aber die Idee steckt im Social Return des Hochhauses drin:

"Social Return umfasst einmal den inneren Mix. Der kann durchaus eine moderne Mixtur von Wohnen und Arbeiten sein. Ein Hochhaus bietet zum Beispiel die Möglichkeit, die Stadt der kurzen Wege wirklich nachzuweisen, und zwar auf engstem Raum. Ein Hochhaus kann durchaus Komponenten enthalten, die für das Umfeld wertvoll sind – von der Kita angefangen, über Pflegeeinrichtungen - Pflegenotstand in den Städten ist ein ganz wichtiges Thema. Damit einher geht das ressourcensparende Bauen. Und ich glaube, ein Hochhaus kann auch eins machen: Es kann auf ebener Erde Fläche zurückschenken, es kann aber auch im Hochhaus selbst, aus der Höhe heraus Freiflächen für den Blick auf die Stadtsilhouette oder für einen Quartiersmittelpunkt oder sonst etwas freistellen. Und damit ist ein Hochhaus ein spannender Bestandteil der Stadtverdichtung geworden, der neuen Urbanität. Anders als früher, als man gesagt hat, man geht auf Masse…"

Büros finanzieren Sozialwohnungen mit

…also auf dicht an dichtes Wohnen und Arbeiten ohne Freiflächen. Der Soziale Mehrwert lässt sich laut Cornelia Zuschke finanzieren: die hochpreisigen Büros finanzieren die Sozialwohnungen mit. Damit wird das moderne Hochhaus zum Fokus für ein neues Nachdenken über das Leben in der Stadt:

"Das ist Stadt! Stadt ist im Originären durchmischt. Und deswegen kann ich es mir gut vorstellen, dass wir an manchen Stellen das Wohnen bis auf die Erde denken. Das Zweite hat Le Corbusier bei seinen Bauten übrigens schon mitempfunden, dass er immer sagt: Der öffentliche Raum durchläuft auch das Gebäude. Und im Gebäude vernetzen sich innerer Raum und äußerer Raum. Und wenn wir das mitdenken, wenn es uns gegenwärtig wird, dass es nicht eine Trennung zwischen der Außenwand des Gebäudes und dem öffentlichen Raum gibt, dann werden wir um die Gebäude auch keine verwahrlosten Resträume haben, sondern dann denken wir als öffentliche Verwaltung zusammen mit den Investoren den öffentlichen Raum mit. Und dann kommen wir auch zu Konzepten, die eben nicht so fragmentiert und sektoral sind, wie die Stadt der 1970er Jahre, sondern auf das Integrierte, was wir ja heute leben, Lebensentwürfe sind auch integriert, die kann man dann auch mitdenken und verwirklichen. Ich glaube, dass die Menschen das auch annehmen."

Das neue, ökologische Hochhaus

Hinter diesen Überlegungen weicht alles andere zurück. Selbstverständlich wird sich das neue Hochhaus ökologisch weitgehend selbst versorgen, durch neue Baumaterialien, Dämmung, Solarzellen und Windkrafträder. Die Klospülung aus 50 Metern Höhe wird beim Fallen ihre kinetische Energie in elektrische umwandeln, wie beim Bremsen moderner Busse. Selbstverständlich sollen neue Hochhäuser schön sein, denn man hat gelernt, dass es sich in einem Holzhochhaus wie im Hoho in Wien mit 84 Metern Höhe angenehmer lebt als in einem Glaspalast. Cornelia Zuschke:

"Wenn Sie zum Beispiel nach Mailand fahren und sich die Bosco Verticale anschauen, dann merken Sie, wie Leute gestapelt wohnen, sich auch über die Balkone etwas zurufen. Auch ein ganz interessanter Punkt: Wir haben irgendwann einmal gelernt, dass Balkone nicht einsehbar sein dürfen. Wer sagt das? Es gibt Wohnmaschinen, bei denen man beim ersten Anblick sagt: Wie funktioniert das? Aber auf einmal merkt man, dass versetzte Terrassen das horizontale Gefühl wieder herstellen. Ich erlebe dann wieder Nachbarschaften. Ich kann jemandem etwas zurufen, ich kann mich aber auch abschotten.

Deswegen werden bei uns immer, wenn Hochhäuser in die Diskussion kommen, mit unseren Gremien – und das finde ich super – dass unsere Gremien dann immer wieder sagen: Es braucht in den Kernen der Hochhäuser Zonen, die auch über zwei oder drei Etagen gehen können, in denen man aus irgend einem Grund Lust hat, sich aufzuhalten. Sei es, weil es internes Gewächshaus ist, sei es, weil man von dort nach allen Seiten rausgucken kann, sei es, weil dort ein Fitness-Studio oder eine Bar ist, egal was. Es kann sozusagen diese Maschine unterbrochen werden durch Funktionen, die uns Menschen schon immer gelockt haben und dann in der Vertikale auch locken."

Zwei neue hohe Türme für München?

"Wir fahren jetzt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit runter." "Ja."

Ich fahre mit Udo Bünnagel, dem kritischen Architekten und Städteplaner in München, im Aufzug 100 Meter nach unten. Alle Stadträte spüren den Druck von Privatinvestoren, aber auch internationalem Finanzkapitals, endlich wieder hoch bauen zu dürfen. In Düsseldorf und Dresden nimmt man sie ernst, überlässt ihnen aber nicht die Entscheidung. In München ist das anders. Im Stadtzentrum scharren Investoren schon mit den Füßen: Sie wollen um das denkmalgeschützte ehemalige Paketverteilerzentrum herum zwei hohe Türme zu bauen. Trügerisch wunderschön visualisiert. Bünnagel:

"Jede Stadt, jedes Dorf hat das Recht, festzulegen, wo und in welcher Höhe und in welcher Dichte gebaut werden darf. Aber es ist mittlerweile in vielen Städten Standard, dass sehr potente Investoren durch gewisse Druckmittel erreichen, dass ihre Vorstellungen umgesetzt werden. Und das ist mittlerweile ein sehr großes Problem."