Unterwegs mit dem Bus durch die argentinische Pampa. Diese Region im Herzen von Argentinien, ist eine scheinbar endlose flache Ebene. Man kann stundenlang immer geradeausfahren, aus dem Busfenster schauen und sieht doch überall das gleiche Bild: Felder - soweit das Auge reicht. Und: man sieht fast nur noch eine Pflanzensorte: Soja. Jetzt im argentinischen Herbst sind die meisten Felder bereits abgeerntet. Nur noch stoppelige Brache, bis zum Horizont. In jeder Ortschaft, die der Bus passiert, glänzen riesige Silos aus Wellblech in der Sonne. Dort warten Tonnen von Soja auf die Weiterverarbeitung oder den Export: Zum Beispiel als Futtermittel für die Viehzucht in Europa.

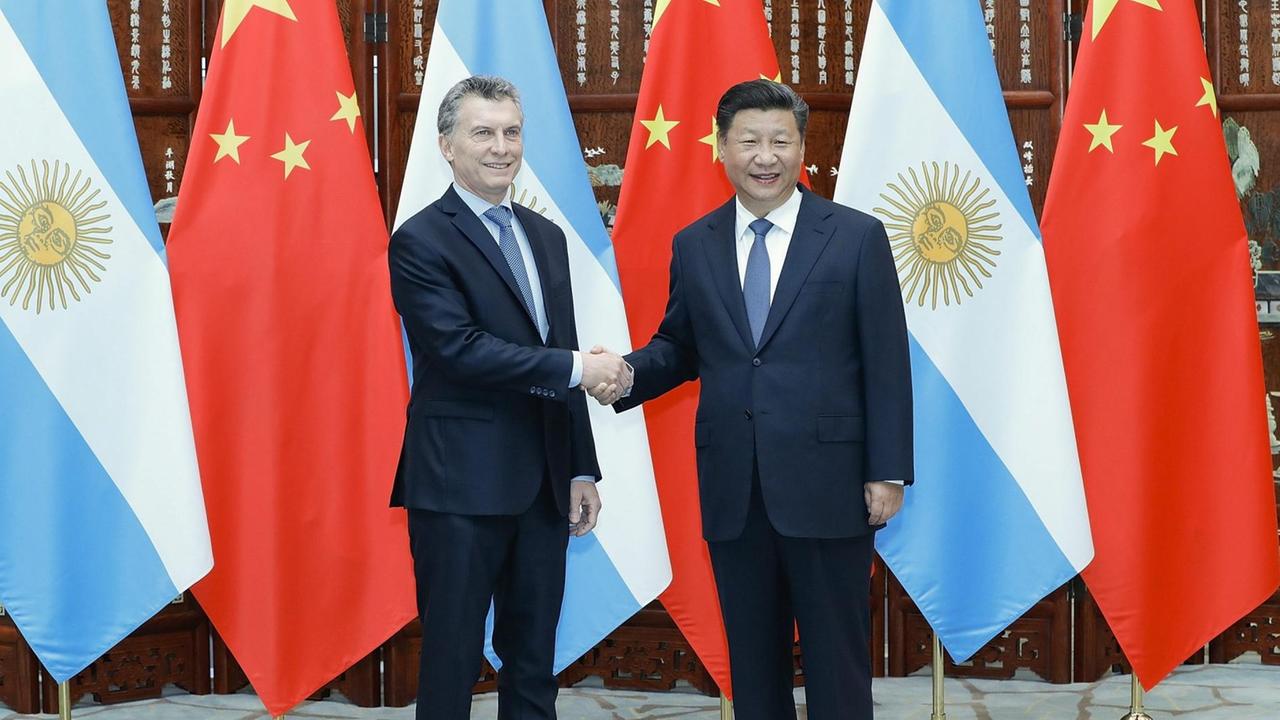

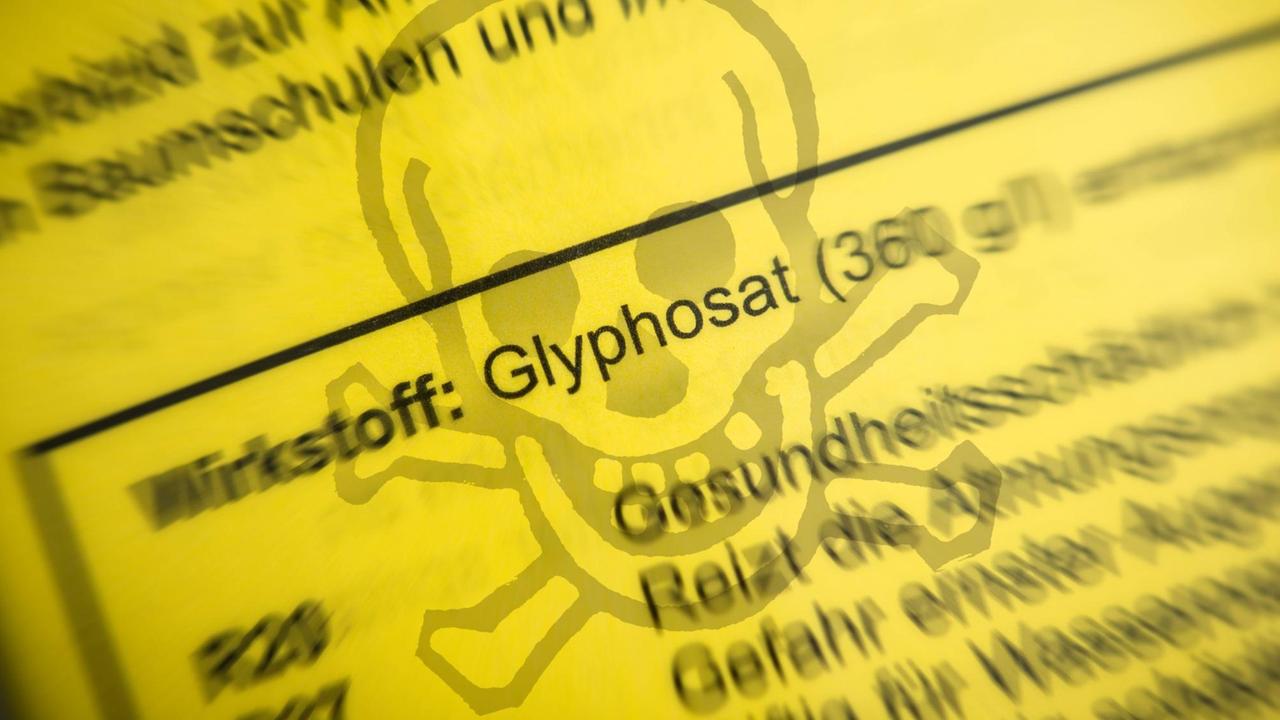

Der Soja-Boom hat Argentinien in den letzten Jahren zu einem der größten Agrar-Exporteure der Welt gemacht. Doch die saftigen Erträge sind nur möglich durch riesige Monokulturen und den Anbau von genveränderten Pflanzen. Und zu dem gehört ein massiver Einsatz von Glyphosat.

Das Ziel der Reise: ein Dorf in der Provinz Santa Fe. Die Menschen dort sind krank - zumindest viele von ihnen, viel häufiger als anderswo in Argentinien. Überdurchschnittlich viele sind an Krebs gestorben. Die Schuld dafür geben sie genau dieser Agrarindustrie, von der die Region lebt - auch der Ort Chabás mit seinen knapp 8000 Einwohnern.

Anstieg der chronischen Krankheiten

Im Büro von Bürgermeister Lucas Lesgart läuft die Klimaanlage auf Hochtouren. An der Wand: ein Plan des Ortes mit seinen wie auf einem Schachbrett angeordneten Straßen. Daran erklärt er seine große politische Herausforderung:

"Das hier ist das gesamte Dorf. Hier wird es von der Bahnlinie geteilt, daran entlang sind überall Vorratsspeicher für das Soja. Es wird außen auf den Feldern gespritzt und der Großteil dann hier gelagert, mitten im Ort. Die Dörfer hier wurden nun mal entlang der Bahnlinie gegründet. Hier drumherum: Das sind alles Felder, das hier auch, das auch und das auch.

Das Dorf hat etwa sechs Hektar. Die Ländereien drumherum, die dazu gehören, das sind etwa 36.000 Hektar. Und jetzt haben wir Ergebnisse, dass die chronischen Krankheiten angestiegen sind: Hier in diesem Bereich, in diesem, in diesem Bereich."

Lesgart ist eigentlich Zahnarzt. Schon vor Jahren sind ihm Fälle von seltenem Mundbodenkrebs bei einigen seiner Patienten aufgefallen. Heute ist er sicher: Das Glyphosat im Soja-Anbau macht die Leute im Ort krank. Seit Mitte der 90er Jahre wird rund um Chabás genverändertes Soja angebaut. Die Pflanze ist so modifiziert, dass sie immun gegen das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist. So kann Glyphosat zusammen mit anderen Mitteln in großen Mengen auf die Felder gesprüht werden. Alles, was keimt, stirbt ab, nur die Sojapflanzen überleben.

In vielen Regionen Argentiniens wird es wegen der riesigen Distanzen großflächig mit Sprühflugzeugen über die Felder verteilt. Und die Methode ist erfolgreich: Der Ertrag steigt seit Jahren. Doch mit Gen-Soja und Glyphosat kamen auch die Krankheiten, meint der Bürgermeister von Chabás. Tatsächlich sind hier nicht wie sonst im Landesdurchschnitt Herzkreislauferkrankungen die häufigste Todesursache - hier ist es der Krebs. Dazu kommen auffällige Häufungen von Atemwegs- und Schilddrüsenerkrankungen, Fehlgeburten und auch eigentlich seltene Krankheiten:

"In Chabás haben wir Fälle von Amyotropher Lateralsklerose, also ALS, eine Krankheit, die zum Beispiel in Spanien eine Person von 50.000 trifft. Und in Chabás mit weniger als 8.000 Einwohnern haben wir vier Fälle."

Die Ursache für ALS, die Krankheit, an der der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking litt, ist nicht endgültig geklärt. Doch erst 2016 hat eine Studie der Universität von Michigan gezeigt, dass bestimmte Inhaltsstoffe von Pestiziden das Risiko für ALS erhöhen können. Für einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und den anderen Krankheiten, hat Lucas Lesgart keinen direkten Beweis. Doch wach gerüttelt haben ihn die Untersuchungen eines Medizinprofessors, der für die argentinische Agrarindustrie zu einer Art Nestbeschmutzer geworden ist, obwohl es ihm ursprünglich um etwas ganz anderes ging.

Hohe Krebsrate, viele Tumore, Fehlgeburten und Missbildungen

Um ihn zu treffen muss man an die öffentliche Universität im 80 Kilometer entfernten Rosario gehen, der drittgrößten Stadt Argentiniens. An einer Wand stapeln sich Kartons bis zur Decke, auf denen die Namen von argentinischen Dörfern stehen. Darin lagern tausende Umfragebögen. Sie dokumentieren die Krankengeschichten und den Gesundheitszustand von fast 150.000 Argentinierinnen und Argentiniern. Professor Damian Verzeñassi öffnet einen der Kartons.

"Das hier sind die Umfragebögen. Wir fragen zuerst, wer lebt in diesem Haus? Wie sieht das Haus aus, welches Wasser wird getrunken? Wohin wenden Sie sich, wenn sie krank sind? Welche gesundheitlichen Probleme hatten Sie im letzten Jahr? Welche Probleme haben Sie seit über einem Jahr? Ist jemand in der Familie an einem Tumor gestorben? Hatte jemand einen Tumor überlebt? Ist ein Kind mit einer Fehlbildung zur Welt gekommen? Nach all solchen Sachen fragen wir."

Diese epidemiologischen Studien waren ursprünglich nicht dazu gedacht, mögliche Gesundheitsschäden durch Pestizide zu untersuchen. Es war am Anfang schlicht eine Idee für eine praktische Abschlussprüfung der Studenten. 2010 fing der Professor an, sie als Feldforschungsprojekt in Dörfer auf dem Land zu schicken. Sie sollten dort die Kinder an den Schulen und die Menschen in den Häusern befragen, die Ergebnisse auswerten und die Dorfbewohner über Gesundheitsthemen aufklären. So sollten sowohl die Studenten als auch die Gemeinden profitieren.

Doch nach den ersten Auswertungen stellte sich heraus: In den meisten Dörfern traten bestimmte Krankheiten viel häufiger auf als im Landesdurchschnitt. Die Krebsrate - fast doppelt so hoch. Häufigste Todesursache: Tumoren. Auffällige Häufungen von Fehlgeburten und Missbildungen. Verzeñassis Team forschte weiter und stellte fest: Die auffälligen Dörfer haben eines gemeinsam: Sie sind umringt von Feldern auf denen genmodifiziertes Soja oder Baumwolle angebaut werden und die deshalb mit großen Mengen von Glyphosat besprüht werden.

Die Rate der Fehlgeburten war außerdem just seit 1996 angestiegen, also genau seit Glyphosat und das Gen-Soja in Argentinien eingeführt worden waren. All das ist kein eindeutiger Beweis dafür, dass Glyphosat die Ursache ist - und doch: die Übereinstimmung fällt auf.

"Diese Verbindung, diese Beziehung, die wir da gefunden hatten, haben wir dann veröffentlicht. Denn wir sind überzeugt, dass es unsere Pflicht ist. Und in jedem Fall, wenn wir falsch liegen, soll jemand eine Untersuchung machen, die beweist, dass wir Unrecht haben."

Verzeñassis Arbeit wird sabotiert

33 Dörfer in verschiedenen Provinzen hat der Medizinprofessor mit seinem Team und den Studenten inzwischen untersucht. In 29 davon: das gleiche Muster. Inzwischen arbeitet er auch mit Kollegen aus anderen Disziplinen zusammen. Sie nehmen zum Beispiel Umweltproben, um mehr über die möglichen Zusammenhänge zwischen Pestiziden und der Gesundheit der Menschen herauszufinden.

Die Ergebnisse sind unbequem für Argentinien, wo der Anbau von Soja für den Export eine so wichtige Rolle spielt. Verzeñassi - immerhin Professor an einer staatlichen Universität - tut sich schwer, mit seinen Ergebnissen Gehör zu finden. Im Gegenteil, Ende 2016 hätten er und sein Team beinahe die Arbeit aufgeben müssen.

"Als meine Kollegen an einem Freitag zur Arbeit kamen, war die Tür versperrt. Jemand hatte doch tatsächlich zwei Löcher in die Tür gebohrt und eine Kette und ein Schloss hindurch gelegt. Niemand an der Fakultät wollte dafür verantwortlich sein und wir kamen nicht ins Büro, um zu arbeiten."

Vor allem kamen sie nicht mehr an die Forschungsergebnisse. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass der Dekan der Fakultät das Büro auf Druck der Provinzregierung abschließen ließ. Beweisen können die Forscher das nicht. Eine Untersuchung gab es nie. Erst nach zwei Wochen mit intensivem Protest aus dem In- und Ausland, Solidaritätsbekundungen auch von deutschen Abgeordneten und Druck vom Rektor der Universität wurde das Büro wieder geöffnet. Um nicht noch einmal in so eine Situation zu kommen haben sie zusammengelegt und ein - anderswo selbstverständliches - Bürogerät angeschafft.

"Das hier ist der Scanner den wir gekauft haben, nachdem wir die Kisten zurückbekommen haben. Uns ist klar geworden, dass wir unsere Ergebnisse nirgendwo gesichert hatten. So etwas könnte uns ja wieder passieren und wir hatten nirgends eine Kopie, also haben wir abgefangen alles einzuscannen, jede Seite, jeden Umfragebogen einzeln, um das alles zu digitalisieren."

"Wie lange haben Sie dafür gebraucht?"

"Ich glaube sechs Monate, ja etwas mehr als sechs Monate."

Die Arbeit im Ausland gesichert

Eine Kopie der Unterlagen befindet sich auf ihrem Server, eine andere in einem Bankschließfach. Weitere haben Verzeñassi und sein Team bei Mitarbeitern und bei einem Wissenschaftler im Ausland gesichert. Das gebe ihnen etwas mehr Ruhe meint Verzeñassi - eine Sicherheit, falls einem von ihnen etwas passiert. Die Arbeit soll auf jeden Fall weiter gehen. Dass die Zulassung für Glyphosat Ende 2017 in Europa um fünf Jahre verlängert wurde, davon sind die Wissenschaftler enttäuscht. Trotzdem betont Verzeñassi, dass die Diskussion, die in Europa und auf internationaler Ebene entstanden ist, ihnen bei ihrer Arbeit geholfen habe. So sei es zumindest etwas leichter geworden, das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Trotzdem richtet der Mediziner einen eindeutigen Appell Richtung Europa:

"Die Europäer sollten etwas über diese Produktion von landwirtschaftlichen Produkten hier in diesen Ländern Südamerikas wissen. Sie werden schließlich zu Futter für Tiere verarbeitet, die dann in Europa gegessen werden. Es ist eine Produktion die unsere Landbevölkerung krank macht und umbringt. Und das Gift, das hier verwendet wird, bleibt nicht einfach nur hier. Es gelangt bis nach Europa in verarbeiteten Lebensmitteln und landet auf europäischen Tellern in dem Fleisch, das man dort isst."

Die Dorfbewohner von Chabás in der Provinz wundern sich fast ein wenig darüber, dass das Thema vor allem im Ausland Interesse weckt. Von einheimischen Medien wird Lucas Lesgart mit seinem Kampf für die Gesundheit der Bewohner kaum gehört. Für den Bürgermeister und seine Mitarbeiter ist auch klar woran das liegt: Die Firmen, die das Saatgut und die Pestizide verkaufen, hätten großen Lobbyeinfluss auf die Politik und auf die Soja-Unternehmer, sie finanzierten Universitäten und beeinflussten dadurch die Ausbildung.

Und die Medien würden durch die mächtige Agrarindustrie mitfinanziert. Lesgart will deshalb erst einmal in seinem Ort mit dem Wandel anfangen - hin zum ökologischen Anbau. Oder zumindest die Landwirte überzeugen, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen.

"Die Besitzer leben weit weg und wollen aus den Flächen den größtmöglichen Ertrag herausholen"

"Ich will, dass das klar ist: Wir sind nicht gegen die Landwirte, wir haben nichts gegen die Landwirtschaft, gegen das Soja oder gegen sonst irgendeinen Anbau. Unsere Aufgabe ist es, aufzuklären und den Leuten bewusst zu machen, dass beim Anbau von genmodifizierten Pflanzen mit Produkten gearbeitet wird, die einfach total gesundheitsschädlich sind."

Doch mit dieser Botschaft durchzukommen ist gar nicht so einfach. Das liegt vor allem an der Struktur der Landwirtschaft in dieser Region. Für die meisten Menschen, die hier Soja anbauen, passt der Begriff Bauern nicht wirklich. Lesgart spricht von "productores" - Produzenten. Gemeint sind Grundbesitzer, die auf ihren Ländereien im großen Stil anbauen lassen.

"Die Leute, denen das hier gehört, leben in Spanien. Zum Beispiel. Das gehört auch einem Spanier, der gleiche Besitzer, das das und das. Das gehört einem Franzosen. Die wirklich großen Flächen hier gehören nicht den Leuten von hier. Die Besitzer leben weit weg und natürlich wollen sie aus den Flächen den größtmöglichen Ertrag herausholen."

Und den größten Ertrag erreicht man auf diesen Flächen nun einmal mit dem Anbau von genmodifiziertem Soja. Kein Wunder, dass die großen Produzenten der Gegend von dem Verdacht, dass die Anbaumethode die Menschen krank macht, nicht viel wissen wollen. Sie haben Zweifel. Anruf bei José Luis Zozín. Er ist Agraringenieur und Berater beim Agrarverband AAPRESID.

Wissenschaftliche Fehler bei den Untersuchungen?

"Ich glaube, das hat schon einen ziemlich tendenziösen Anstrich, all diese Studien, die da nach einer Kausalität suchen. Ich bin selbst Landwirt, ich bin doch täglich auf dem Feld dabei. Ich habe viel mehr Kontakt mit den Agrochemikalien als jeder Mensch, der in der Stadt wohnt. Ich wäre doch der erste, der sich Sorgen machen würde, wenn es da etwas gäbe. Dann würde ich das wissen wollen und etwas dagegen unternehmen. Was ich nicht will, ist, dass da Wissenschaft mit einer Ideologie gemacht wird."

Zorzín geht davon aus, dass bei den Untersuchungen wissenschaftliche Fehler gemacht wurden. So seien Fälle doppelt gezählt worden und andere Effekte nicht mit einberechnet, wie etwa die Luftverschmutzung durch das Verbrennen von Müll oder der Elektrosmog durch Überlandleitungen und so weiter. Epidemiologische Studien und die rückwirkende Suche nach Krankheitsursachen sind für den Agraringenieur kein Beweis für Gesundheitsrisiken durch Glyphosat. Fast ein wenig allergisch reagiert der Agrarberater wenn man für die Chemikalien den spanischen Begriff 'agrotóxico' verwendet, den zum Beispiel der Bürgermeister von Chabás Lucas Lesgart benutzt. Die deutsche Übersetzung ist schlicht 'Pestizid'. Wörtlich bedeutet es in etwa 'Agrargift'.

"Die Umweltaktivisten ändern sogar den Namen des Wortes, um bei der Gesellschaft eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Wie beim Wort 'agrotóxicos'. So ein Wort etabliert sich dann. Zu einem Medikament, das wir für unsere Gesundheit einnehmen, sagt doch auch niemand 'Gift'. Das richtige Wort lautet 'Pflanzenschutzmittel' aber gut. Jedes Produkt ist ab einem gewissen Grad giftig. Das steht dann ja auch außen drauf. Jedes Produkt ist potentiell gefährlich. Das schockiert mich schon etwas."

Nur in einem Punkt ist er mit Bürgermeister Lesgart und den Wissenschaftlern in etwa auf einer Linie. Dass man auf lange Sicht versuchen sollte, den Gebrauch der Agrarchemikalien zu reduzieren.

Bei einer Runde durch den Ort in seinem Pickup will Lucas Lesgart zeigen, was er sich hat einfallen lassen, um die Gesundheit der Leute in Chabás besser zu schützen. Das Sprühen aus der Luft ist bereits im gesamten Gemeindegebiet verboten. Rund um das Dorf hat Lesgart eine Schutzzone von 200 Metern eingeführt, in der nicht mehr gesprüht werden darf. Jedes Jahr soll sie um weitere 100 Meter erweitert werden.

"Wir fahren jetzt durch das Zentrum des Dorfes. 30 Prozent des Sojas von den ganzen Ländereien um uns herum landet hier."

Entlang der Bahnlinie, die mitten durchs Dorf führt, reiht sich ein großes Silo an das nächste. Direkt angrenzend: Grundstücke der Gemeinde mit Kinderspielplatz und Versammlungsräumen. Bis in fünf Jahren sollen alle Silos nach draußen vor den Ort umziehen. Quasi als Modellversuch - ökologischen Landbau zu betreiben. Lucas Lesgart will damit den Landwirten die Alternative zeigen.

"Da schau: Achtung: Ökologischer, nicht transgener Anbau!"