Seit Jahren wird von den Kritikern des Kapitalismus Verzicht gepredigt. Verzicht auf Konsum. Verzicht auf Waren, die der Mensch angeblich nicht braucht. Verzicht auf stetes Wachstum und seine Befriedigung durch immer neue Güter, für deren Produktion die Natur ausgebeutet wird.

Die Welt als Marktplatz und Handelszone und die Demokratie als marktkonforme Schutzordnung einer globalisierten Gesellschaft, heißt es oft – ein solches System habe weder religiöse noch moralische Ideale. "Diese Wirtschaft tötet!" beschied Papst Franziskus kurz und bündig zu weltweitem Applaus, und wir alle dürfen uns angesprochen fühlen, weil wir alle zu diesem System beitragen, der eine mehr, der andere weniger, aber jeder zwangsläufig.

Der Geist des Kapitalismus ist im Kern ein religiöser

Wer Verzicht predigt, will womöglich Sühne, Reinigung, Buße, in jedem Fall aber Umkehr innerhalb einer Ordnung, die auf lineares Wachstum, Rastlosigkeit, und Beschleunigung ausgerichtet ist. Doch wie umkehren in einem System, das einem weder Zeit zur Umkehr gewährt noch einen Raum zur Kehre anbietet?

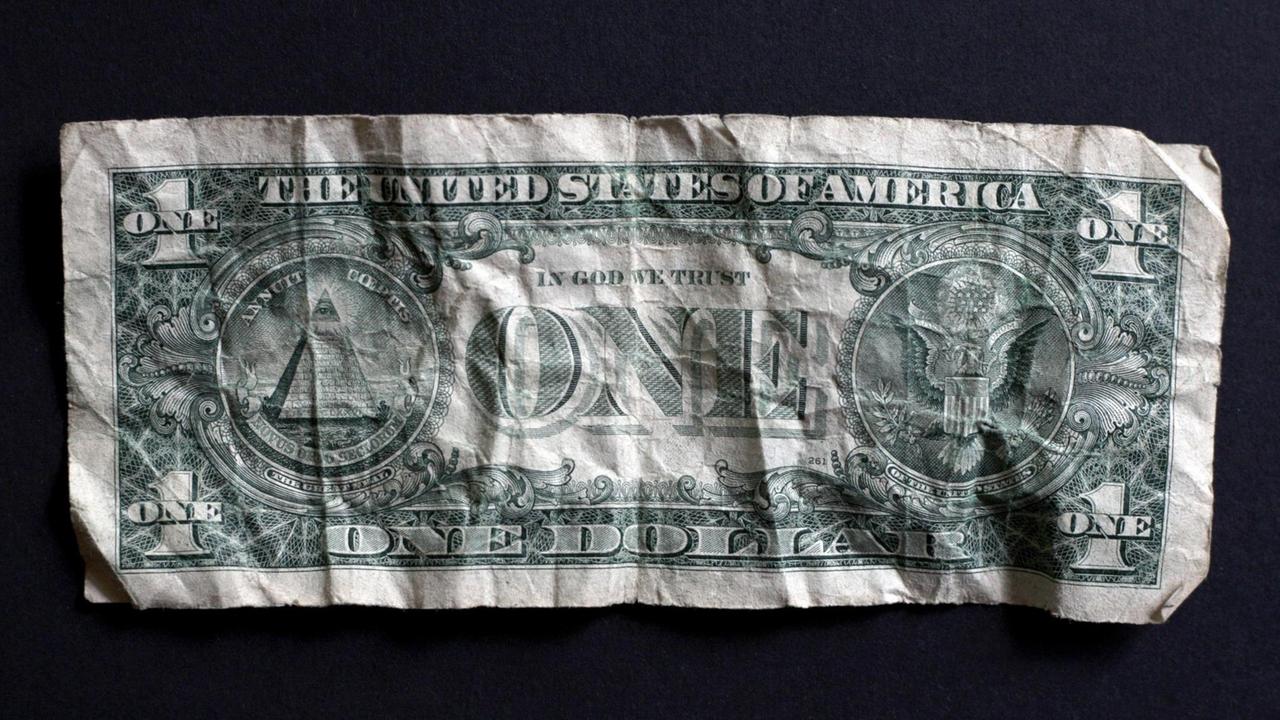

Es lässt ja den Verzicht gar nicht erst zu, weil wir es mit einem Glaubenssystem zu tun haben. Der Geist des Kapitalismus ist im Kern ein religiöser. Der Kapitalismus hat Gott durch Geld ersetzt.

Seit jeher diente Askese allen Religionen als spirituelle Praxis zur geistigen oder körperlichen Reinheit. Es ging darin stets um die Praxis der Enthaltsamkeit und um Welt-Entzug, um Gott nahe zu sein.

Nicht anders verhält es sich mit der Religion des Kapitalismus in modernen Gesellschaften. Nur ist die höchste Instanz, auf die sich alles richtet, nicht Gott. Oder doch, aber anders.

Für den Kultursoziologen Georg Simmel sind moderne Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, dass Gott durch die Geldwirtschaft ersetzt wurde. Geld ist nicht länger Mittel zum Zweck, sondern Endzweck. Das Wesen des Geldes entspricht dem Wesen des Glaubens.

Über die Kulturgeschichte hinweg wurde Geld zum abstrakten Symbol für das Opfer. Einst wollte man mit Menschen- , dann mit Tier-Opfer um die Gnade der Götter. Schließlich wurde das Tieropfer durch Geld ersetzt. Allen Zahlungsweisen zugrunde aber liegt immer ein Glaube.

Mit Fug und Recht darf also behauptet werden:

Der Kapitalismus ist eine Religion.

Der Kulturphilosoph Walter Benjamin hat die Gleichsetzung in einem so kurzen wie berühmten Fragment aus dem Jahr 1921 treffend umrissen:

"Der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen Antworten gaben."

Wenn der Kapitalismus eine Religion ist, bedarf es eines Credos der Gläubigen und Gläubiger, um seine Macht anzuerkennen. Dieses Credo lautet: Askese.

Eine der größten Leistungen des Kapitalismus besteht darin, den Begriff der Askese als Verzicht zum Begriff der Askese als Leistungssteigerung umgewidmet und so in sein Gegenteil gekehrt zu haben.

Wie war das möglich?

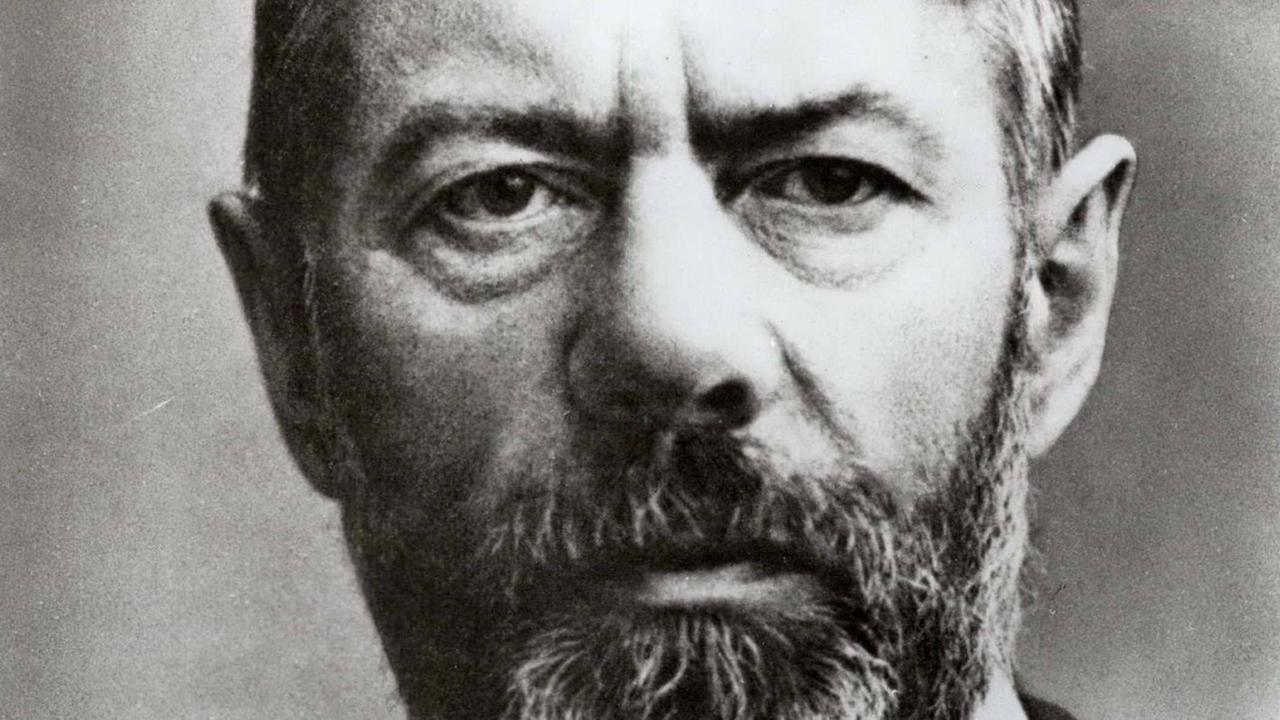

In seiner bis heute faszinierenden Analyse des modernen Kulturwandels hat der Soziologe Max Weber 1905 die bestechende Analogie zwischen protestantischer Ethik und kapitalistischem Geist mustergültig beschrieben. Im Gegensatz zu Karl Marx untersuchte Weber die kulturellen Triebkräfte hinter der ökonomischen Entwicklung und wies darauf hin, dass vor allem die in das Luthertum eingezogenen Strömungen des Calvinismus und Pietismus den religiösen Glauben an die Gnaden-Wahl mit der asketische Lebensführung zum Individual-Wohl verknüpften.

Sonntagsruhe? Fehlanzeige

Diese Askese wird von Weber "innerweltlich" genannt und hat sich im Laufe der Jahrhunderte als Wirtschaftsprinzip und Kulturform immer stärker durchgesetzt – bis heute.

Vieles deutet darauf hin, dass diese innerweltliche Askese sowohl unserem Verständnis von Beruf als religiöser Berufung zugrundeliegt als auch der Steigerungslogik des höchst betriebsamen Kapitalismus vornehmlich angelsächsischer Prägung. In unserer Epoche einer rastlosen 7-Tage-24-Stunden-Ökonomie scheint das Versprechen aufs Heilsgewissheit ein Versprechen auf Wohlstand durch permanente Anstrengung.

Sonntagsruhe?

Fehlanzeige.

Müßiggang und Innerlichkeit?

Ein Verstoß gegen die Gnadengewissheit durch Arbeit!

Heute würde man Webers "Askese" mit den Begriffen Selbststeuerung, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung übersetzen. Und wer all das kritisch sieht, wird es Selbstausbeutung nennen.

Asketische Ideale heute sind vor allem Programme zur Selbstzüchtigung des Körpers, um ihn leistungsfähiger zu machen. Auf paradoxe Weise entspricht Askese dabei dem Exzess: im radikalen Verzicht auf all das, was Effizienz beeinträchtigt, liegt religiöse Radikalität.

Ständig in der Schuld, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden

Der Kapitalismus lockt mit einem Versprechen, das nicht erfüllbar ist. Der Mensch erhält weder Gnade noch innere Ruhe, sondern ist ständig in der Schuld den Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Ist er tatsächlich so clever, uns Erlösung vorzugaukeln und im Ernstfall gar keine anzubieten?

Unerfüllte Ansprüche speichern ungeheure Schuld auf, eine Gnadensehnsucht, die sich nicht mehr anders entsühnen lässt als durch Verschuldung. Täglich werden die Schulden durch zu erbringende Leistung abgetragen.

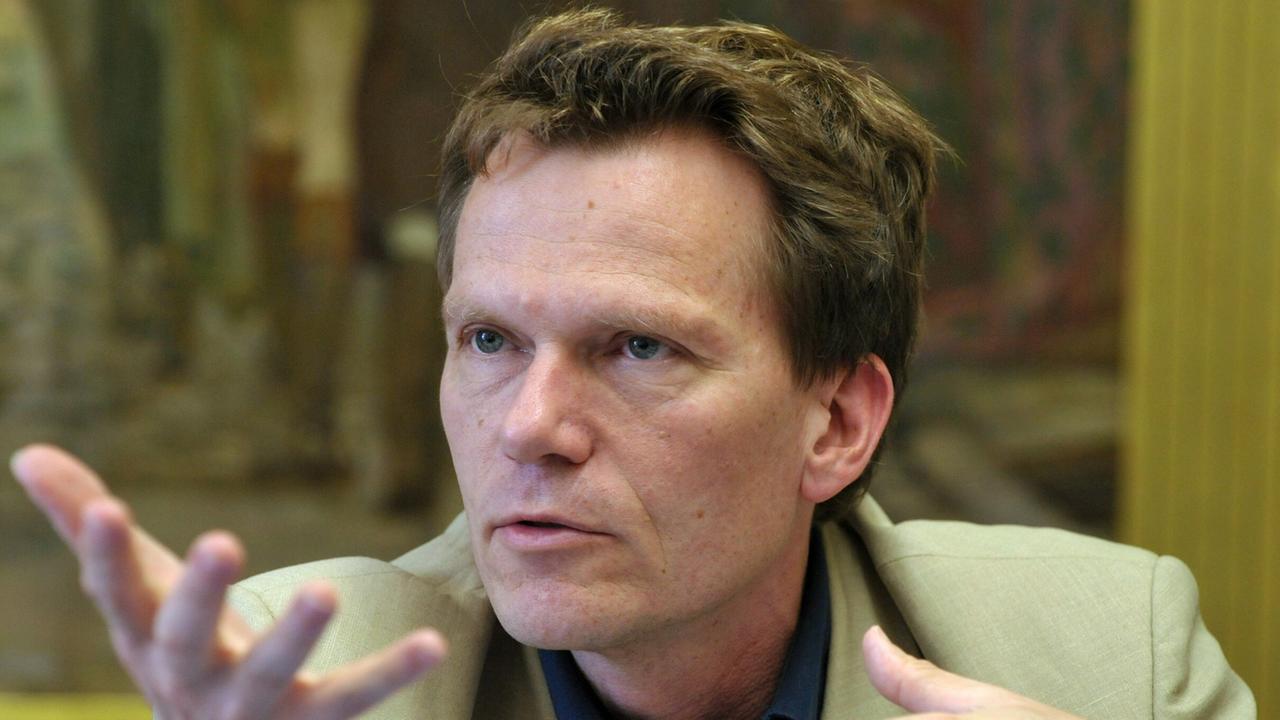

In seinem gerade erschienenen, Aufsehen erregenden Werk "Resonanz" schreibt der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa:

"Dies führt dazu, dass die Individuen immer mehr Energie in die Aufrechterhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Ressourcenausstattung investieren müssen, um ihren Platz zu halten, mithin also den Status quo zu reproduzieren."

Es gilt, permanent die eigene Fitness zu signalisieren und darzustellen. Das Ideal einer permanenter Fitness aber fordert etwas: nämlich unentwegt Stabilität, Glanz und Attraktivität. Es geht dann nicht mehr um Flexibilität, also im Sinne des Wortes "flexibel" um Biegsamkeit. Die dauerhafte Überbiegung des Körpers führt auf Dauer zur falschen Haltung.

Burn-out und Frühverrentung sind das Resultat der Überladung einer bestimmten Lebensphase, da der Arbeitnehmer das Gefühl hat, immer schneller laufen zu müssen, bloß um seinen Platz halten zu können.

Hartmut Rosa notiert zur gestörten Weltbeziehung des heutigen Menschen:

"Wir steigern den Wert unseres Körpers als einsetzbares Kapital, also als Ressource, wenn wir ihn attraktiv und leistungsfähig machen."

Im Fahrwasser des ökonomischen Sogs durch Funktionstüchtigkeit und Flexibilität ist demjenigen die Gnade gewiss, der die Prinzipien Eigenverantwortung und Selbstmanagement mit den Prinzipien Belastbarkeit und Jugendlichkeit zu verschmelzen imstande ist.

Jene, die auf diese Weise viel Geld verdienen geraten in den Rausch der Ausbeutung der höchsten Ressource, die sie haben. Und alles, was die bewusst vollzogene Selbstausbeutung hemmt oder schwächt, gerät in die Mangel der Askese:

Fette, Zucker, Kohlenhydrate, Fleisch, Alkohol und Zigaretten.

Der österreichische Philosoph Robert Pfaller fasst die Phänomene einer an reiner Funktionalität ausgerichteten Askese unter dem Begriff "Lust-Vermeidung" zusammen. Für ihn der "Grundzug der Gegenwartskultur".

"In der Kultur westlicher Gesellschaften hat etwa Mitte der 90er-Jahre etwas stattgefunden, das man – mit einem Wort von Karl Marx – als einen Wechsel der Beleuchtung beschreiben möchte. So wie im Theater, wenn nicht dieselben, bereits vertrauten Dinge auf der Bühne stehen, aber in einem ganz anderen Licht plötzlich fremd oder bedrohlich wirken, war es mit einem Mal auch in der Kultur: Objekte und Praktiken wie Alkoholtrinken, Rauchen, Fleisch essen, schwarzer Humor, Sexualität, die bis dahin glamourös, elegant und großartig lustvoll erschienen, werden seither plötzlich als eklig, gefährlich oder politisch fragwürdig wahrgenommen."

Verlagerung der eigenen Sinnlichkeit

In Pfallers Wahrnehmung ist der heutige Mensch oft genug eine "interpassive Person": also ein Individuum, das seiner Lust ausweicht und sie zunehmend an Maschinen delegiert.

Diese Verlagerung der eigenen Sinnlichkeit auf eine externe Ebene ist das Kerngeschäft der innerweltlichen Askese. Sie reklamiert Verzicht und Enthaltsamkeit nicht für spirituelle Reinigung, sondern für rein körperliche Leistung. Durch Verzicht auf als schädlich angesehene Nahrungsmittel, durch Entsagung eines als sinnenfroh oder hedonistisch verstandenen Alltagslebens zielt die Askese auf das Gegenteil ihres ursprünglichen Sinns ab: auf eine klare messbare Entlohnung, auf Effizienz-Steigerung.

Und weil materielle Wertsteigerung im Diesseits das Heilsversprechen des Kapitalismus ist, rennt der Mensch wie der religiöse Fundamentalist eines innerweltlichen Glaubens in die Muckibude, ans Cardio-Gerät, aufs Indoor-Fahrrad und zu Kieser, wo fünfmal die Woche der schiefe Rücken wieder aufgerichtet wird. Das Fitness-Studio ist das Exerzitien-Kloster der zeitgenössischen Askese.

Der Mensch verdinglicht seinen Körper, indem er ihn willentlich zu einem verwertbaren Objekt macht. Die reine Äußerlichkeit ist in dem Maße zum Fetisch avanciert, da die Performance, die inszenierte Darstellung seiner selbst, zum kulturellen Gebot der Stunde geworden ist.

Beruflicher Erfolg hängt in immer mehr Branchen vom angeblich schönen Äußeren ab. Zur Steigerung der eigenen Attraktivität legen sich die Aufstiegswilligen sogar unter die Messer des plastischen Chirurgen. Geschätzt jede fünfte Schönheitsoperation wird heute an einem Mann vorgenommen – eine Vervielfachung innerhalb von zwanzig Jahren. Sie lassen Pedi- wie Maniküre vornehmen, essen fettarm, machen Yoga, konsumieren Vitaminpillen, Hormone und Enzyme und gehen lange vor dem Frühstück aufs Laufband.

Perfektion wird mittlerweile vorausgesetzt

Es handelt sich einen neuen Glaubens: an die Fiktion des perfekten Menschen. Das steht im Gegensatz zur Religion, die den Menschen zeitlebens als unperfekt, als unvollkommen gegenüber Gott darstellt und ihn auf diese auch entlastet.

Perfektion wird mittlerweile vorausgesetzt – eine stille Übereinkunft, an die sich alle oder zumindest sehr viele halten. Die Zurichtung des Menschen zum perfekten Leistungsträger geschieht schon im Kleinkind-Alter durch Eltern, die Bewunderung, Bedeutung, Aufstieg und Wohlstand im Sinn haben.

Die Folgen sind absehbar: Töchter und Söhne werden zu narzisstischen Objekten instrumentalisiert. Derartige Extremfälle des Glaubens an die Fiktion der Perfektion lassen sich in der Kinderfrüherziehung in Japan oder Südkorea studieren.

Um den Erwartungen an die eigene Perfektion und Optimierung zu erfüllen, zielt Askese heute nicht auf Erlösung, sondern auf Erhaltung. Galt das Streben nach Steigerung, nach Profit lange Zeit als verwerflich, so gilt es seit Mitte der 1980er Jahre als Streben nach individueller Erfüllung als Vorbild- und Leitbild.

Die zeitgemäße Variation des Prinzips Askese hat zu einer weitgehenden Rationalisierung unserer Lebensführung geführt. Bemerkens- wie bedenkenswert ist, dass selbst die Gegenbewegungen zur Logik der Leistung derselben Logik unterliegen: Meditations-Retreat, Wellness-Kuren, Achtsamkeits-Übungen und organisierte Entschleunigung auf der To-do-Liste haben den Zweck, umso besser, fitter und produktiver zu sein.

Der Kapitalismus an Stelle Gottes

Der Kapitalismus als Religion unserer Tage hat es geschafft, an die Stelle Gottes den arbeitenden Menschen zu setzen. Aber dieser Mensch ist ein schwacher oder übergewichtiger. Er nimmt zu, weil der Stress zu groß wird. Und er rennt, um nicht stehen zu bleiben, weil ihm weisgemacht wird, dass es nie reichen wird. Wenn er keinen Erfolg hat, rennt er offenbar nicht schnell genug, weil er zu viel Gewicht hat. Was also tut er?

Er nimmt sich Urlaub, zieht sich in eine Hütte im Wald zurück oder er weist sich in eine Klinik ein, um Gewicht zu verlieren und Stress zu meiden. Er trinkt vierzehn Tage lang Karottensaft, schlürft literweise Brühe, Tee und Wasser.

Er tut es nicht, um sich spirituell zu erhöhen, um seinem Gott näher zu sein oder sich durch therapeutisches Heilfasten zu transzendieren. Nein, er entsagt dem Genuss, den Lüsten und Lastern, um nach der Rückkehr umso kraftvoller wieder in den Verwertungs- und Verschleißprozess einzusteigen.

Der Rausch der Arbeit entspricht dem Rausch der Nicht-Arbeit beim Fasten. Fasten ist bewusste und erzwungene Teilzeit-Askese, von der, nebenbei gesagt, die Fastenkuren-Industrie wiederum bestens profitiert: Wer reich ist, kann zwei Wochen Entsagung üben, und derjenige reinigt den Darm, der es sich leisten kann, der Geld und vor allem Zeit dafür hat.

Soll der Mensch auf Waren und Güter verzichten?

Und nun? Verzicht oder nicht? Was ist die Antwort auf die Umwertung des religiösen Begriffs der Askese zum ökonomischen Leistungsprinzip? Soll der Mensch auf Waren und Güter verzichten? Muss er Erwartungen enttäuschen lernen und den Verführungen entsagen?

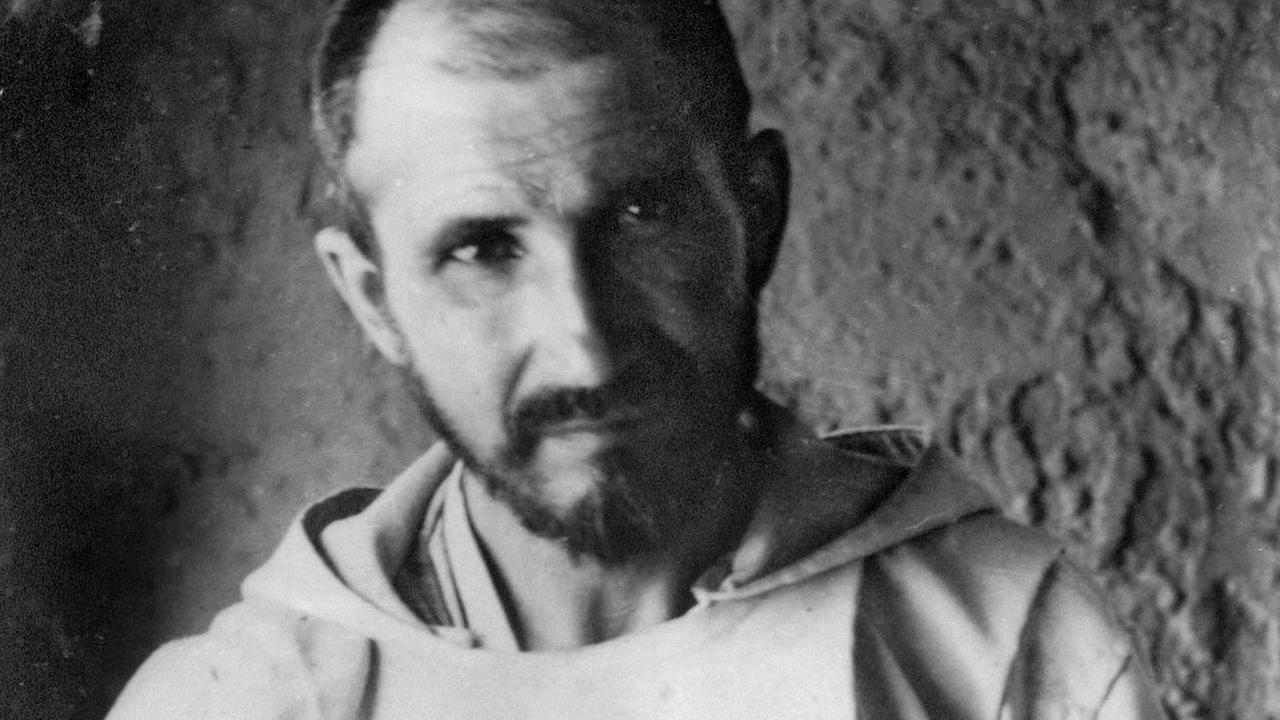

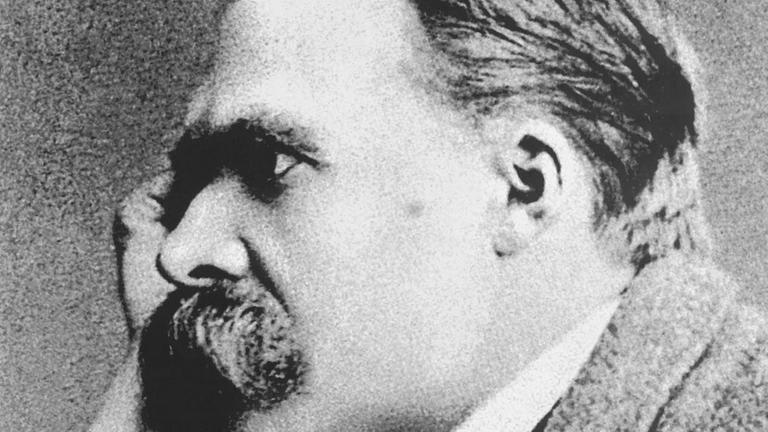

Asket ist, wer seine Sinnlichkeit aushungert – und nicht selten seinen Verstand mit aushungert: So klang das vor 130 Jahren bei Friedrich Nietzsche. Kaum jemand hat so schäumend gegen die falsche Asketisierung des Lebens gewütet wie dieser Verfasser des Satzes: Gott ist tot.

Für Nietzsche war all das falsch, was gegen Sinnenfreude, Ausgelassenheit, Lebensfülle und Stärke ging. Das asketische Ideal, das er vor allem den Priestern und Künstlern unterstellte, war der Zwang, sich ein "unmenschliches Leben" aufzuerlegen. Der Asket, schrieb Nietzsche, demonstriere in der Marter einen Triumph über sich. Die asketischen Ideale sind sozusagen Moral-Peitschen zu Herrschaftszwecken.

In seiner Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" vermerkt Nietzsche 1887:

"Dass aber überhaupt das asketische Ideal dem Menschen so viel bedeutet hat, darin drückt sich die Grundtatsache des menschlichen Willens aus, sein horror vacui: Er braucht ein Ziel, – und eher will er noch das Nichts wollen, als nicht wollen."

Aber: Wäre der Triumpf über sich nicht allzu billig? Was wollte man sich beweisen? Nietzsche selbst setzte den seiner Ansicht nach falschen asketischen Idealen die aus seiner Sicht richtigen entgegen: Nicht das Dasein soll der Mensch verneinen, sondern vielmehr sein und nur sein Dasein bejahen!

Die Krise der Ethik

Womöglich haben wir in diesen Tagen gar keine Krise des Kapitalismus, sondern eine Krise der Ethik. Eine Krise jener Weisheit, die die antiken Griechen – die Urheber des Begriffs Askese – metis nannten.

"Metis" geht aus der Kommunikation zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstem hervor. Ein Mensch mit metis weiß zum Beispiel, wann es sinnvoller ist, sich über Regeln hinwegzusetzen oder auf die Intuition zu hören.

Metis ist also eine Art kosmischer Orientierungssinn, ein "Wirklichkeitssinn", wenn man so will, ja, mehr noch: das Wissen, wie gut zu leben ist, wie man in der Fülle des Lebens maßvoll agiert.

Zurück zur Antike ist meist eine gute Idee. Im antiken Sinne der "askesis" bedeutet Askese nichts weiter als die Einübung in das, was uns treibt und der sorgfältige Umgang mit dem, was der Mensch betreibt.

Die Einübung in ein gutes Leben heißt doch immer auch, in all der Fülle des Seins, der Überfülle der Waren und Inflation an Verführungen für sich selbst das richtige Maß zu lernen.

Verzicht ist fast immer kontraproduktiv, weil durch gezielte Enthaltsamkeit erst jenes Begehren geschaffen wird, das eigentlich gebändigt werden soll. Läge nicht die große Kunst der askesis in der maßvollen Bejahung des eigenen Begehrens und der Erziehung zur Sensibilität für metis?

Wenn dem so wäre, dann würde man vielleicht merken, dass das Glück, nach dem laut Aristoteles ja alle streben, nicht darin besteht, Geld und Güter anzuhäufen. Nicht um Rückzug oder Ausstieg geht es also, sondern darum, die durch das Gesetz rechtlich garantierte Möglichkeit zu nutzen, Arbeitszeit zu reduzieren und sich dem Nächsten, dem Anderen zuzuwenden.

Askese hieße dann: Einübung in Zwischenmenschlichkeit. In das, was uns infolge der Perversion des Asketischen zur Selbstermächtigung offensichtlich so dringend fehlt.

Und ein Glas Wein kann nicht schaden, um dem allseitigen Extremismus unserer Tage von der Askese bis zum Exzess gelassen und gesellig zu begegnen mit dem ersten Grundsatz der Wohlbefindlichkeit: Ohne mich.