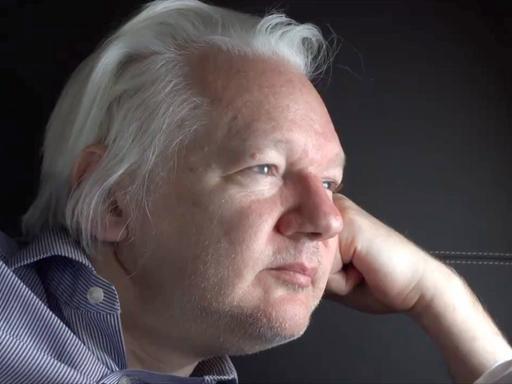

Julian Assange hat Kriegsverbrechen aufgedeckt und saß dafür seit April 2019 in britischer Haft. Der Wikileaks-Gründer und Whistleblower wurde von den USA der Spionage bezichtigt. Sie hatten die Auslieferung Assanges gefordert. Nun hat ein US-Gericht einen Deal zwischen Assange und der US-amerikanischen Justiz abgesegnet.

Bei der Anhörung im Territorium Nördliche Marianen im Pazifik hat sich der Wikileaks-Gründer in einem Punkt schuldig bekannt: er habe Informationen zur nationalen Verteidigung erlangt und weitergegeben. Das Gericht sprach zwar eine Gefängnisstrafe aus, diese gilt aber durch seine Haftzeit in London als abgegolten.

Die Anhörung fand auf der westpazifischen Insel Saipan statt, weil der Wikileaks-Gründer offenbar das US-Festland nicht betreten wollte. Die Insel gehört zu den Nördlichen Marianen und steht unter Hoheit der USA. Ein Überblick zum Fall Assange:

Assanges Deal – Gefahr für die Pressefreiheit?

Manche Verfechter der Pressefreiheit sehen die getroffene Vereinbarung kritisch. Holger Stark, der als früherer Spiegel-Journalist mit Assange an der Veröffentlichung von Dokumenten zusammengearbeitet hat, nennt den Deal ein „ambivalentes bittersüßes Agreement“. Jeder, der jetzt in den Besitz sensibler Dokumente komme, müsse damit rechnen, vor Gericht gestellt, angeklagt und inhaftiert zu werden. Das sei eine „fundamentale Bedrohung für jeden Journalisten und für die Pressefreiheit“.

Deal mit Schönheitsfehlern

Auch der Bürgerrechtsanwalt Jameel Jaffer von der New Yorker Columbia Universität sieht den Deal kritisch. Auf der Website „Just Security“ schreibt er: „Die Logik des Deals besagt, dass Assange fünf Jahre im Gefängnis für Aktivitäten verbüßt hat, denen sich Journalisten tagtäglich widmen“.

In Bezug auf die Beschaffung von geheimen Informationen sei die Presserechtsprechung in den USA relativ eindeutig, sagte Daniel Domscheit-Berg zu dem Urteil. In dem Moment, wo Journalisten mit einer Quelle zusammenarbeiteten und bestimmte Informationen einwürben, sei das nicht gedeckt durch die Arbeit der freien Presse, wie sie der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung garantierte, sagte der frühere Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks.

Inwieweit Assange weiterhin als Verfechter der Pressefreiheit auftreten wird, bleibt abzuwarten. Eine umstrittene Figur wird er in jedem Fall bleiben.

Der Vorwurf

Diese Bilder wollten die USA der Welt vorenthalten: US-Kampfhubschrauber griffen im Sommer 2007 Zivilisten in der irakischen Hauptstadt Bagdad an. Es starben mindestens 12 Menschen, darunter zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Armee sprach nach dem Vorfall von einem „Feuergefecht mit Aufständischen“. Reuters widersprach dieser Darstellung und forderte damals eine Untersuchung des Falls. Diese kam – allerdings drei Jahre später. 2010 stritten die USA jegliches Fehlverhalten ab.

Der Leak

Im April 2010 dann die Überraschung: Die vier Jahre zuvor gegründete Whistleblower-Plattform „Wikileaks“ veröffentlicht das Video der Bordkamera. Die Informationen wurden von der damaligen Soldatin und IT-Spezialistin beim US-Militär, Chelsea Manning, herausgegeben. Neben dem Video hat Manning auch tausende weitere vertrauliche Dokumente an Wikileaks weitergegeben. Dafür wurde sie 2013 von den Vereinigten Staaten zu 35 Jahren Haft verurteilt. 2017 erließ US-Präsident Barack Obama einen großen Teil ihrer Haftstrafe.

Die Verhaftung

Seit den Veröffentlichungen auf Wikileaks ermittelte die USA gegen Julian Assange. Hinzu kam ein schwedischer Haftbefehl wegen des Verdachts einer Sexualstraftat. Assange floh daraufhin 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London, auch um einer möglichen Auslieferung an die USA zu entgehen. Der schwedische Haftbefehl wurde später fallen gelassen.

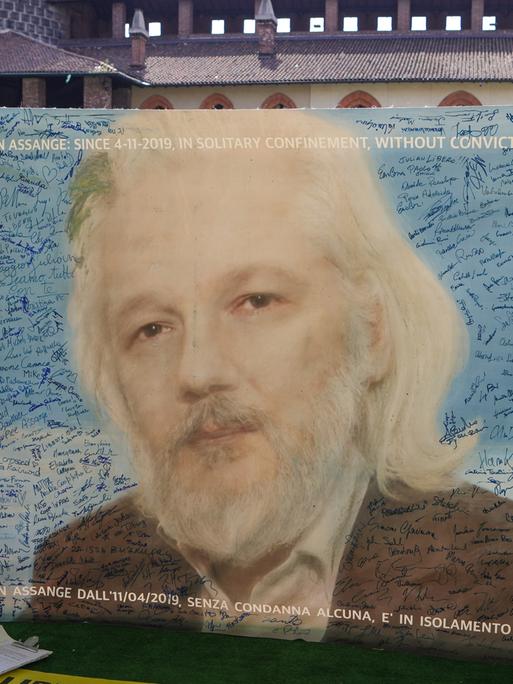

2018 wurde in den USA Anklage gegen ihn erhoben, unter anderem wegen Verschwörung und Veröffentlichung sensibler Daten der US-Verteidigung. Rund neun Jahre nach den Videoveröffentlichungen aus Bagdad und einem Regierungswechsel in Ecuador verlor der Wikileaks-Gründer allerdings seinen Asylstatus und wurde in London festgenommen. Seit 2019 saß er in einer sechs Quadratmeter großen Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wo er 21 Stunden am Tag allein war.

Das Verfahren

Assange hatte nach einer Entscheidung im Jahr 2021, die seine Auslieferung an die USA billigte, Berufung eingelegt. Das Gericht gestattete dies Assange am 20. Mai 2024.

Seine Ehefrau Stella Assange warnte indes, dass es ihrem Mann psychisch und physisch in Haft immer schlechter gehe und ihm bei einer Auslieferung der Tod drohe. Dabei berief sich Stella Assange immer wieder auf eine 2021 erschienene Recherche von Yahoo News, wonach der US-Geheimdienst CIA eine Entführung Assanges aus der ecuadorianischen Botschaft und Ermordung erwogen habe.

Warum Wikileaks umstritten ist

Während Julian Assange für die USA als Spion und Staatsfeind gilt, der die innere Sicherheit bedroht, bezeichnen ihn seine Unterstützer als Journalisten und Kämpfer der Pressefreiheit. Zu Beginn der Verhandlungen am High Court haben weltweit Menschenrechtsorganisationen und Journalistenverbände, wie Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und der Verein Digitale Gesellschaft, zu Protesten aufgerufen.

Im Berufungsverfahren hatten Beobachter für Assange keine guten Chancen gesehen. Zeit-Journalist Holger Stark sagte, dass die Faktenlage zwar für Assange spreche, aber der Fall sei höchst politisiert. Die zuständigen Richter müssten viel Mut aufbringen, sich – trotz Menschenrechtsverletzungen und Assanges Rolle als Journalist – gegen die eigene und die US-amerikanische Regierung zu stellen. Stark hat in der Vergangenheit mit Assange und anderen Medien geleakte Informationen aus geheimen US-Akten veröffentlicht.

Auch der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck sprach von einem „unfairen Verfahren“: „Eigentlich dürften die Briten den (Anmerkung der Redaktion: Assange) gar nicht ausliefern, weil es sich um eine politische Straftat handelt.“ Eine Verteidigung sei durch das Spionagegesetz aber nur sehr eingeschränkt möglich. Zudem meint Kaleck, dass die Androhung von 175 Jahren Haft, dazu Isolationshaft und spezielle Maßnahmen gegen Menschen, die Geheimnisträger seien, für einen Rechtsstaat unwürdig seien. Spätestens der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte müsse dies anerkennen.

2023 forderten Prominente, wie die Außenminister a.D. Gerhart Baum (FDP) und Sigmar Gabriel (SPD), in einem offenen Brief Hilfe für Julian Assange von der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Auch der Deutsche Journalisten-Verband hat die Haltung der Bundesregierung im Fall Assange kritisiert:

„Annalena Baerbock scheint ihr politischer Kompass verloren gegangen zu sein. Sie sollte sich endlich an ihre Wahlkampfversprechen erinnern. Bevor es für Julian Assange zu spät ist.“ DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster betonte: „Wikileaks hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Weltöffentlichkeit die schmutzige Seite der US-Kriegseinsätze erfuhr.“ Dafür verdiene er Auszeichnung und keine Haft.

Auch die Schriftstellervereinigung PEN Berlin zeigt sich solidarisch mit dem Wikileaks-Gründer: „Der Fall Assange ist ein Akt der Justizwillkür und bereits jetzt eine schwere Niederlage für die freiheitliche Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa. Trotz all der weltweiten Proteste, trotz der Eingeständnisse führender Politiker wie Annalena Baerbock, trotz all seiner Preise und Ehrenmitgliedschaften scheint sich das Schicksal von Julian Assange wie eine Naturkatastrophe vor aller Augen zu vollziehen.“

Anh Tran / tmk / scr / tha