Im Alter von 86 Jahren reiste Gizella Mann, die sich Gita nennt, von Israel nach Deutschland. Bei einem Gedenkmarsch für Holocaust-Opfer freundete sich die gebürtige Ungarin mit Sonja Michel an. Und kehrte in Begleitung der viel jüngeren Deutschen erstmals in das frühere KZ-Außenlager Horneburg bei Hamburg zurück. Dort hatte sie als 15-Jährige Radioröhren für die Firma Philips fertigen müssen.

"Und irgendwann meinte Gita zu mir: Sonja, jetzt bin ich bereit für Porta. Bis dato wusste ich gar nicht, was Porta bedeutet hat für Gita. Ich dachte immer, Auschwitz wäre der Ort ihres größten Leidens gewesen. Mir war gar nicht bewusst, dass dieses Porta Westfalica, dieses Eingeschlossensein im Berg, so viel in Gita bewegt hat und eine ihrer schlimmsten Zeiten war während dieser Zeit."

Sonja Michel, Pädagogin und 47 Jahre alt, hält Gitas Erinnerungen derzeit in einem Buch fest. Gita war im Herbst 1944 aus dem Vernichtungslager Auschwitz verlegt worden. Mit anderen Mädchen wurde sie nach Horneburg gebracht, Anfang 1945 ging es weiter nach Hausberge, einem Ortsteil des heutigen Porta Westfalica zwischen den Städten Minden und Bielefeld.

"Und irgendwann meinte Gita zu mir: Sonja, jetzt bin ich bereit für Porta. Bis dato wusste ich gar nicht, was Porta bedeutet hat für Gita. Ich dachte immer, Auschwitz wäre der Ort ihres größten Leidens gewesen. Mir war gar nicht bewusst, dass dieses Porta Westfalica, dieses Eingeschlossensein im Berg, so viel in Gita bewegt hat und eine ihrer schlimmsten Zeiten war während dieser Zeit."

Sonja Michel, Pädagogin und 47 Jahre alt, hält Gitas Erinnerungen derzeit in einem Buch fest. Gita war im Herbst 1944 aus dem Vernichtungslager Auschwitz verlegt worden. Mit anderen Mädchen wurde sie nach Horneburg gebracht, Anfang 1945 ging es weiter nach Hausberge, einem Ortsteil des heutigen Porta Westfalica zwischen den Städten Minden und Bielefeld.

Eingesperrt im Stollen für die Firma Philips arbeiten

Dort und in zwei benachbarten Gemeinden betrieb das Konzentrationslager Neuengamme jeweils ein Außenlager. Über Wochen und Monate war Gita in einem der Stollen des Jakobsbergs eingesperrt.

"Weil es sehr kalt war, teilten wir uns zwei Decken und schliefen in einem Bett, so dass wir unsere Körper aufwärmen konnten."

Im Buch heißt es: "Ich musste, unter schrecklichen Bedingungen eingeschlossen, im Stollen für die Röhrenproduktion der Firma Philips arbeiten. Eine Verlagerung der Arbeitsstätte von Horneburg mitten hinein in die dunkle Erde. Um nicht entdeckt zu werden, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich im März 1944, die Röhrenproduktion der Firma Philips aus den Niederlanden in die Tiefen des Jakobsberges verlegt. Uns jüngere Mädchen brauchten sie wegen unserer kleinen Hände und Fingergeschicklichkeit."

Heute ist dieser Teil des Stollens in dem mehrstöckigen Bergwerk für die Öffentlichkeit gesperrt. Der vor gut zehn Jahren gegründete Verein "KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica" hat allerdings organisiert, dass Sonja Michel mit Gitas Sohn den teilweise gesprengten Stollen besichtigen durfte.

"Wir waren in diesem Berg und konnten nicht glauben, dass dort Menschen gelebt und gearbeitet haben sollten. Gita hat den Berg wahrgenommen als dunkles, kaltes, klammes Loch, als Menschen um sie herum, die sehr grausam und brutal waren. Die Finger froren ihnen fast ab beim Stecken der Drähte in diese Valvo-Röhren. Es gab Fledermäuse in diesem Berg. Gita sagte, sie hatte Angst vor diesen Tieren. Es gab Schreie, es gab Stimmen, es gab ganz viel Dumpfheit, die sie miterleben musste als dann 15jähriges Mädchen."

"Weil es sehr kalt war, teilten wir uns zwei Decken und schliefen in einem Bett, so dass wir unsere Körper aufwärmen konnten."

Im Buch heißt es: "Ich musste, unter schrecklichen Bedingungen eingeschlossen, im Stollen für die Röhrenproduktion der Firma Philips arbeiten. Eine Verlagerung der Arbeitsstätte von Horneburg mitten hinein in die dunkle Erde. Um nicht entdeckt zu werden, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich im März 1944, die Röhrenproduktion der Firma Philips aus den Niederlanden in die Tiefen des Jakobsberges verlegt. Uns jüngere Mädchen brauchten sie wegen unserer kleinen Hände und Fingergeschicklichkeit."

Heute ist dieser Teil des Stollens in dem mehrstöckigen Bergwerk für die Öffentlichkeit gesperrt. Der vor gut zehn Jahren gegründete Verein "KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica" hat allerdings organisiert, dass Sonja Michel mit Gitas Sohn den teilweise gesprengten Stollen besichtigen durfte.

"Wir waren in diesem Berg und konnten nicht glauben, dass dort Menschen gelebt und gearbeitet haben sollten. Gita hat den Berg wahrgenommen als dunkles, kaltes, klammes Loch, als Menschen um sie herum, die sehr grausam und brutal waren. Die Finger froren ihnen fast ab beim Stecken der Drähte in diese Valvo-Röhren. Es gab Fledermäuse in diesem Berg. Gita sagte, sie hatte Angst vor diesen Tieren. Es gab Schreie, es gab Stimmen, es gab ganz viel Dumpfheit, die sie miterleben musste als dann 15jähriges Mädchen."

KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten den Stollen ausbauen

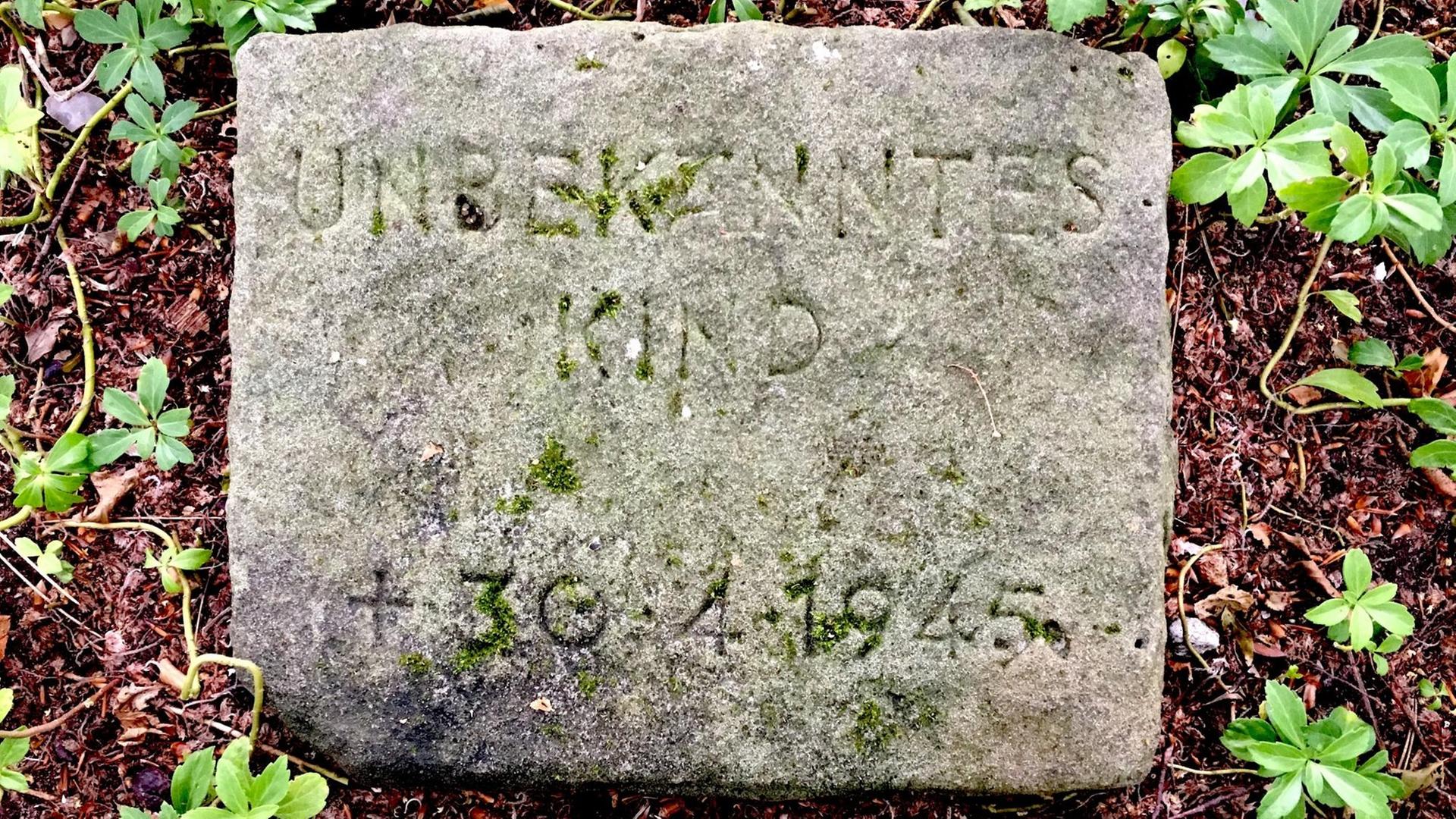

Im Mittelpunkt einer in Porta Westfalica geplanten Gedenkstätte steht die gesamte Stollenanlage. In dem tieferliegenden Teil, unterhalb der Philips-Produktion, mussten zwischen März 1944 und April 1945 mehr als 3.000 männliche Konzentrationslager-Häftlinge sowie Zwangsarbeiter schuften, mindestens 100 von ihnen sind ums Leben gekommen.

Bis Ende der 1920er Jahre hatten die Stollen der jüdischen Familie Michelsohn aus Hausberge zum Abbau von Sandstein gedient, erinnert Thomas Lange. Sie standen danach jahrelang leer...

"...und kamen erst 1943/44 in den Fokus von Reichsluftfahrtministerium, Rüstungsministerium, die für die Verlagerung von kriegswichtigen Produktionen tatsächlich genau auf der Suche nach solchen Stollenanlagen wirklich über das komplette deutsche Einflussgebiet waren."

Lange beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der drei Konzentrations-Außenlager im heutigen Porta-Westfalica, die auf die Ortsteile Hausberge, Barkhausen und Neesen-Lerbeck links und rechts der Weser verteilt waren. Dort, wo der Fluss, Bahntrasse und Bundesstraße das Gebirge an einer schmalen Stelle durchbrechen, liegt auf der einen Seite der Wittekindsberg mit dem bekannten Kaiser-Wilhelm-Denkmal, auf der anderen der Jakobsberg.

Der Historiker sitzt im Vorstand des Vereins, der 2009 mit städtischer Unterstützung gegründet wurde, und er führt gerne auch selbst durch die Stollen. Durch eine schwere Eisentür, die in den steil aufragenden Berg eingelassen ist, geht es ins kalte und feuchte Innere.

"Diese komplette Anlage in der Höhe, hinten haben wir Höhen von 24 Metern, ist hier vorne im Kopfstollen in ca. 60, 70 Jahren auf die Höhe ausgebaut worden. Für den ganzen Rest hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Weil 1944 mit Konzentrationslager-Zwangsarbeitern hier unglaublich schnell Platz gemacht wurde, hier Menschen massiv rein getrieben und auch wieder raus getrieben wurden – das beschreiben einige Zeitzeugen sehr eindrücklich."

Bis Ende der 1920er Jahre hatten die Stollen der jüdischen Familie Michelsohn aus Hausberge zum Abbau von Sandstein gedient, erinnert Thomas Lange. Sie standen danach jahrelang leer...

"...und kamen erst 1943/44 in den Fokus von Reichsluftfahrtministerium, Rüstungsministerium, die für die Verlagerung von kriegswichtigen Produktionen tatsächlich genau auf der Suche nach solchen Stollenanlagen wirklich über das komplette deutsche Einflussgebiet waren."

Lange beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der drei Konzentrations-Außenlager im heutigen Porta-Westfalica, die auf die Ortsteile Hausberge, Barkhausen und Neesen-Lerbeck links und rechts der Weser verteilt waren. Dort, wo der Fluss, Bahntrasse und Bundesstraße das Gebirge an einer schmalen Stelle durchbrechen, liegt auf der einen Seite der Wittekindsberg mit dem bekannten Kaiser-Wilhelm-Denkmal, auf der anderen der Jakobsberg.

Der Historiker sitzt im Vorstand des Vereins, der 2009 mit städtischer Unterstützung gegründet wurde, und er führt gerne auch selbst durch die Stollen. Durch eine schwere Eisentür, die in den steil aufragenden Berg eingelassen ist, geht es ins kalte und feuchte Innere.

"Diese komplette Anlage in der Höhe, hinten haben wir Höhen von 24 Metern, ist hier vorne im Kopfstollen in ca. 60, 70 Jahren auf die Höhe ausgebaut worden. Für den ganzen Rest hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Weil 1944 mit Konzentrationslager-Zwangsarbeitern hier unglaublich schnell Platz gemacht wurde, hier Menschen massiv rein getrieben und auch wieder raus getrieben wurden – das beschreiben einige Zeitzeugen sehr eindrücklich."

Bergwerk war eigentlich für den Bau von Flugzeugteilen bestimmt

1944 sollten im alten Bergwerk, geschützt vor den Angriffen der Alliierten, kriegswichtige Flugzeugteile gebaut werden. Die KZ-Häftlinge mussten den Stollen in kürzester Zeit erweitern und das Werk der Berliner Firma Ambi-Budd einbauen.

"Der Verlagerungsbeschluss erging Anfang März. Keine zwei Wochen später waren die ersten Häftlinge aus Buchenwald hier, um das Ganze hier voranzutreiben. Es war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidungsfindung, die keinen Aufbau beispielsweise eines regulären KZ oder eines Arbeitslagers ermöglicht hat, sondern die Häftlinge wurden hier dann in einem Saal quasi gegenüber auf der anderen Weser-Seite untergebracht in Barkhausen. Wir können ja einmal hier den A-Stollen runtergehen."

"Der Verlagerungsbeschluss erging Anfang März. Keine zwei Wochen später waren die ersten Häftlinge aus Buchenwald hier, um das Ganze hier voranzutreiben. Es war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidungsfindung, die keinen Aufbau beispielsweise eines regulären KZ oder eines Arbeitslagers ermöglicht hat, sondern die Häftlinge wurden hier dann in einem Saal quasi gegenüber auf der anderen Weser-Seite untergebracht in Barkhausen. Wir können ja einmal hier den A-Stollen runtergehen."

Der 200 Meter lange Gang weitet sich zu hohen, mit Ziegeln rundum ausgekleideten Räumen und mündet in weitere Stollen – ein gigantisches, unheimliches Zeugnis der KZ-Zwangsarbeit. Weil die Alliierten im Sommer '44 die ölverarbeitende Industrie massiv angriffen, ließen die Deutschen das Flugzeug-Werk kurzerhand wieder ausbauen. Die Häftlinge schleppten Ziegel und mauerten Tanks zur Raffinerie von Schmieröl.

"Es gab hier keine Gaskammer, es gab hier keine regulären Exekutionsplätze, sondern hier wurden Menschen zu Tode geschunden durch Arbeit. Und inwiefern das jetzt einen wirtschaftlichen oder unwirtschaftlichen Ansatz hatte, das ist nochmal eine völlig andere Frage."

In die Tanks floss nie ein Tropfen Öl. Thomas Lange bezeichnet den riesigen Aufwand, den die Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende betrieben, als Rätsel. Noch im März '45 seien Häftlinge nach Porta transportiert worden. Bevor die Alliierten die Stadt befreiten, wurden die KZ-Häftlinge in Zügen Richtung Osten abtransportiert, darunter auch Gita.

"Es gab hier keine Gaskammer, es gab hier keine regulären Exekutionsplätze, sondern hier wurden Menschen zu Tode geschunden durch Arbeit. Und inwiefern das jetzt einen wirtschaftlichen oder unwirtschaftlichen Ansatz hatte, das ist nochmal eine völlig andere Frage."

In die Tanks floss nie ein Tropfen Öl. Thomas Lange bezeichnet den riesigen Aufwand, den die Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende betrieben, als Rätsel. Noch im März '45 seien Häftlinge nach Porta transportiert worden. Bevor die Alliierten die Stadt befreiten, wurden die KZ-Häftlinge in Zügen Richtung Osten abtransportiert, darunter auch Gita.

In Porta wollte nach dem Krieg niemand etwas gewusst haben

Und in Porta wollte niemand mehr wissen, was geschehen war: "Da ist es glaube ich dann auch relativ schnell so gekommen, dass man hier an der Porta nicht genau darüber gesprochen hat, sondern tatsächlich sich in dieser Erzählung auch wiedergefunden hat, dass man es nicht gewusst hat, was man da macht: 'Ja, das war so ein Lager. Das war aber gar nicht so schlimm. Wir haben da zwar was eingebaut, aber so richtig Leiden haben wir da nicht gesehen.' Es gibt aus den 1980er-Jahren noch Aussagen von Stadtoffiziellen auch, dass die Häftlinge als solches nicht als Konzentrationslager-Häftlinge, sondern als Sträflinge wahrgenommen worden sind. Das heißt, die werden schon irgendetwas angestellt haben."

Marianne Domke hat das Schweigen dort schon während des Krieges erlebt. Ihr selbst hätten die KZ-Häftlinge damals Kopfzerbrechen bereitet, erzählt die 90-Jährige.

"Das erste Mal, als ich die Gefangenen sah, das war aber erst 1944. Und zwar im März, ungefähr so um diese Zeit herum, begegneten uns die das erste Mal auf der Weser-Brücke. Wir waren völlig erstaunt. Es war an sich nie die Rede, dass da Gefangene arbeiten sollten. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und da sagt sie so, so ganz lässig: Ach, das sind Menschen aus dem KZ. Das sind Verbrecher." Mit 16 Jahren sah Marianne Domke das Elend der KZ-Häftlinge, wie sich die Portanerin erinnert.

Marianne Domke hat das Schweigen dort schon während des Krieges erlebt. Ihr selbst hätten die KZ-Häftlinge damals Kopfzerbrechen bereitet, erzählt die 90-Jährige.

"Das erste Mal, als ich die Gefangenen sah, das war aber erst 1944. Und zwar im März, ungefähr so um diese Zeit herum, begegneten uns die das erste Mal auf der Weser-Brücke. Wir waren völlig erstaunt. Es war an sich nie die Rede, dass da Gefangene arbeiten sollten. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und da sagt sie so, so ganz lässig: Ach, das sind Menschen aus dem KZ. Das sind Verbrecher." Mit 16 Jahren sah Marianne Domke das Elend der KZ-Häftlinge, wie sich die Portanerin erinnert.

Den KZ-Häftlingen auf der Brücke heimlich Brot zugesteckt

"Tagtäglich sahen wir ja auch genau, was mit den Männern los war. Die wurden schwächer und gingen natürlich schwerfällig und schlurften mehr als sie gingen, und hatten dann auch mal so einen eigenartigen Blick, dass wir sagten: Das kann doch nicht richtig sein. Die kriegen ja bestimmt auch nicht viel zu essen. Und dann haben meine Freundin und ich zu unseren Müttern gesagt: Schmiert mal ein paar Brote und packt die nicht in weißes Papier, das ist zu auffällig. Und die haben wir dann heimlich den Männern zugesteckt. Das ging so wochenlang gut."

Dass die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter nicht zu übersehen waren, liegt schon an der räumlichen Enge in Porta. Zudem waren die Lager nicht versteckt. In Hausberge lebten die weiblichen KZ-Häftlinge ähnlich wie die rund 500 internierten Männer in Neesen-Lerbeck in Baracken.

Im größten Außenlager, in Barkhausen, wurden rund 1.500 Männer in den großen Saal hinter dem "Kaiserhof" gepfercht, einem gehobenen Hotel gleich unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Auch SS und Wachsoldaten waren in dem touristisch geprägten Ort in Gaststätten und Hotels untergebracht. Thomas Lange erzählt von der Verwicklung ortsansässiger Firmen in den Stollenausbau.

Dass die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter nicht zu übersehen waren, liegt schon an der räumlichen Enge in Porta. Zudem waren die Lager nicht versteckt. In Hausberge lebten die weiblichen KZ-Häftlinge ähnlich wie die rund 500 internierten Männer in Neesen-Lerbeck in Baracken.

Im größten Außenlager, in Barkhausen, wurden rund 1.500 Männer in den großen Saal hinter dem "Kaiserhof" gepfercht, einem gehobenen Hotel gleich unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Auch SS und Wachsoldaten waren in dem touristisch geprägten Ort in Gaststätten und Hotels untergebracht. Thomas Lange erzählt von der Verwicklung ortsansässiger Firmen in den Stollenausbau.

Beteiligung von ortsansässigen Firmen

"Man muss sich eben auch vor Augen halten, dass alle Ausbauten hier drin von Privatfirmen durchgeführt worden sind. Das war keine Baustelle der SS, sondern das war eine Baustelle von Privatfirmen, die von der SS KZ-Häftlinge zur Verfügung gestellt bekommen haben."

Selbst kleinste Handwerksbetriebe hätten zum Beispiel für Zimmerarbeiten ein oder zwei Zwangsarbeiter zugewiesen bekommen. Mehr als 30 Arbeitskommandos ließen sich nachweisen, die für unterschiedliche Firmen arbeiten mussten. Auch Bäcker, Metzger und Elektriker profitierten von der Versorgung der Lager und der Wachmannschaften.

Nahezu jeder Betrieb habe in der NS-Zeit Zwangsarbeiter eingesetzt, betont Dr. Jens-Christian Wagner, der jahrelang die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" geleitet hat. Dass die Aufarbeitung in Porta so spät einsetzte, hänge wie andernorts auch damit zusammen, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe häufig in Familienhand waren und dadurch Loyalitäten bestanden.

"Tatsächlich war das KZ-System mit diesem sehr, sehr engmaschigen Netz überall in Deutschland präsent. Und dass man sich mit den Lagern vor der eigenen Haustür nicht beschäftigt hat, das hat etwas mit Verdrängungsmechanismen zu tun. Und dann hat man über Auschwitz gesprochen, aber Auschwitz, das lag halt irgendwo im diffusen Osten. Vielleicht hat man noch von Bergen-Belsen gesprochen, aber auch das liegt in der Lüneburger Heide im Wald versteckt."

Selbst kleinste Handwerksbetriebe hätten zum Beispiel für Zimmerarbeiten ein oder zwei Zwangsarbeiter zugewiesen bekommen. Mehr als 30 Arbeitskommandos ließen sich nachweisen, die für unterschiedliche Firmen arbeiten mussten. Auch Bäcker, Metzger und Elektriker profitierten von der Versorgung der Lager und der Wachmannschaften.

Nahezu jeder Betrieb habe in der NS-Zeit Zwangsarbeiter eingesetzt, betont Dr. Jens-Christian Wagner, der jahrelang die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" geleitet hat. Dass die Aufarbeitung in Porta so spät einsetzte, hänge wie andernorts auch damit zusammen, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe häufig in Familienhand waren und dadurch Loyalitäten bestanden.

"Tatsächlich war das KZ-System mit diesem sehr, sehr engmaschigen Netz überall in Deutschland präsent. Und dass man sich mit den Lagern vor der eigenen Haustür nicht beschäftigt hat, das hat etwas mit Verdrängungsmechanismen zu tun. Und dann hat man über Auschwitz gesprochen, aber Auschwitz, das lag halt irgendwo im diffusen Osten. Vielleicht hat man noch von Bergen-Belsen gesprochen, aber auch das liegt in der Lüneburger Heide im Wald versteckt."

Verbrechen an KZ-Häftlingen waren öffentlich

Rund 1.000 KZ-Haupt- und -Außenlager zogen sich als dichtes Netz über das Deutsche Reich und seine besetzten Gebiete, so der Historiker. In manchen Regionen gab es in jeder Ortschaft ein oder mehrere Außenlager. Die Häftlinge waren in Tanzsälen, Scheunen und Stollenanlagen untergebracht. Wagner bezeichnet die an ihnen begangenen Verbrechen deshalb als öffentlich.

Dennoch gestaltete sich das Gedenken und Aufarbeiten äußerst unterschiedlich. Nur an wenigen Orten seien bereits kurz nach dem Krieg Denkmäler errichtet worden, berichtet der neue Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"An einigen wenigen Stellen hat man sich dann in den 70er-, 80er-Jahren der Geschichte dieser Lager angenommen. Aber richtig losgegangen ist das erst in den 90er-Jahren. Das hat zwei Hauptgründe. Zum einen, dass es in den meisten Regionen durchaus bis in die 90er-Jahre hinein Abwehrreflexe gegeben hat aus der Bevölkerung heraus. Man wollte sich mit den buchstäblich vor der eigenen Haustür begangenen NS-Verbrechen nicht auseinandersetzen. Das hat sich dann in den 2000er-Jahren geändert, aus generationellen Gründen. Das hat auch etwas mit der Finanzierung von solchen Erinnerungsinitiativen zu tun."

Dennoch gestaltete sich das Gedenken und Aufarbeiten äußerst unterschiedlich. Nur an wenigen Orten seien bereits kurz nach dem Krieg Denkmäler errichtet worden, berichtet der neue Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"An einigen wenigen Stellen hat man sich dann in den 70er-, 80er-Jahren der Geschichte dieser Lager angenommen. Aber richtig losgegangen ist das erst in den 90er-Jahren. Das hat zwei Hauptgründe. Zum einen, dass es in den meisten Regionen durchaus bis in die 90er-Jahre hinein Abwehrreflexe gegeben hat aus der Bevölkerung heraus. Man wollte sich mit den buchstäblich vor der eigenen Haustür begangenen NS-Verbrechen nicht auseinandersetzen. Das hat sich dann in den 2000er-Jahren geändert, aus generationellen Gründen. Das hat auch etwas mit der Finanzierung von solchen Erinnerungsinitiativen zu tun."

Aufarbeitung der Zwangsarbeit seit den 1980er-Jahren

In Porta-Westfalica begannen Wissenschaftler in den 1980er-Jahren die Geschichte der Zwangsarbeit zu erforschen. Weil zunehmend auch Schüler und Zeitzeugen sich dafür interessierten, wurde 1992 mitten im Ort ein Mahnmal eingeweiht. Eine systematische Erinnerungsarbeit aber blieb aus, konstatiert Thomas Lange. Erst 2006 berief die Stadt auf Drängen der Bürger einen Runden Tisch ein, wenige Jahre später wurde der Verein gegründet. Dass außerdem eine Familie die sterblichen Überreste ihres Onkels auf dem Friedhof suchen ließ und in die Niederlande überführte, sei der emotionale Startschuss dafür gewesen, weiter zu forschen und den Aufbau einer Gedenkstätte voranzutreiben:

"Wir sprechen aber hier jetzt nicht mehr über die individuelle Schuld, sondern wir sprechen über Verantwortung für diese Aufarbeitung. Und das ist ein qualitativer Unterschied, den man heutzutage machen kann, der mit einer Generation, die direkt beteiligt war, in den 1980er- und 1990er-Jahren vielleicht auch noch so nicht möglich gewesen wäre."

Lange will mit seiner Forschungsarbeit dazu beitragen, mehr auch über die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen zu erfahren, die in Porta eingesetzt wurden. Nicht zuletzt wisse man bislang wenig über die jüdischen Frauen im Lager Hausberge, im Gegensatz zu den Häftlingen in Barkhausen. Bis 2023 soll der Stollen als eindrucksvolles Beispiel der NS-Zwangsarbeit untertage weiter zugänglich gemacht und auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Ausstellung sowie eine Online-Dokumentation entwickelt werden. Der Historiker Jens-Christian Wagner bezeichnet dies als richtigen Schritt:

"Wir sagen immer, Gedenken braucht Wissen. Das eine ist, irgendwo eine Gedenkstele hinzustellen. Das ist wichtig, um die Opfer zu würdigen. Aber diese Orte haben eine zweite, extrem wichtige und im Grunde jeden Tag wichtiger werdende Funktion, und das ist die Funktion eines Lernortes, an dem Bildungsarbeit stattfindet."

"Wir sprechen aber hier jetzt nicht mehr über die individuelle Schuld, sondern wir sprechen über Verantwortung für diese Aufarbeitung. Und das ist ein qualitativer Unterschied, den man heutzutage machen kann, der mit einer Generation, die direkt beteiligt war, in den 1980er- und 1990er-Jahren vielleicht auch noch so nicht möglich gewesen wäre."

Lange will mit seiner Forschungsarbeit dazu beitragen, mehr auch über die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen zu erfahren, die in Porta eingesetzt wurden. Nicht zuletzt wisse man bislang wenig über die jüdischen Frauen im Lager Hausberge, im Gegensatz zu den Häftlingen in Barkhausen. Bis 2023 soll der Stollen als eindrucksvolles Beispiel der NS-Zwangsarbeit untertage weiter zugänglich gemacht und auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Ausstellung sowie eine Online-Dokumentation entwickelt werden. Der Historiker Jens-Christian Wagner bezeichnet dies als richtigen Schritt:

"Wir sagen immer, Gedenken braucht Wissen. Das eine ist, irgendwo eine Gedenkstele hinzustellen. Das ist wichtig, um die Opfer zu würdigen. Aber diese Orte haben eine zweite, extrem wichtige und im Grunde jeden Tag wichtiger werdende Funktion, und das ist die Funktion eines Lernortes, an dem Bildungsarbeit stattfindet."