Die sogenannte Hekking-Mona-Lisa, die nun mit einem Schätzwert von 200.000 bis 300.000 Euro zur Versteigerung kommt, sei in jedem Fall ein interessantes Werk, meint die Kunstkritikerin und Leonardo-Biografin Kia Vahland, denn sie zeige, wie geschätzt Leonardo da Vinci bereits bei seinen Künstlerkollegen im 17. Jahrhundert gewesen sei. Und es sei auch rührend, wie begeistert der 1977 gestorbene Sammler Raymond Hekking von seinem Gemälde gewesen sei, der darin immer das Original Leonardos gesehen habe.

Künstlern ging es nicht um Fälschung

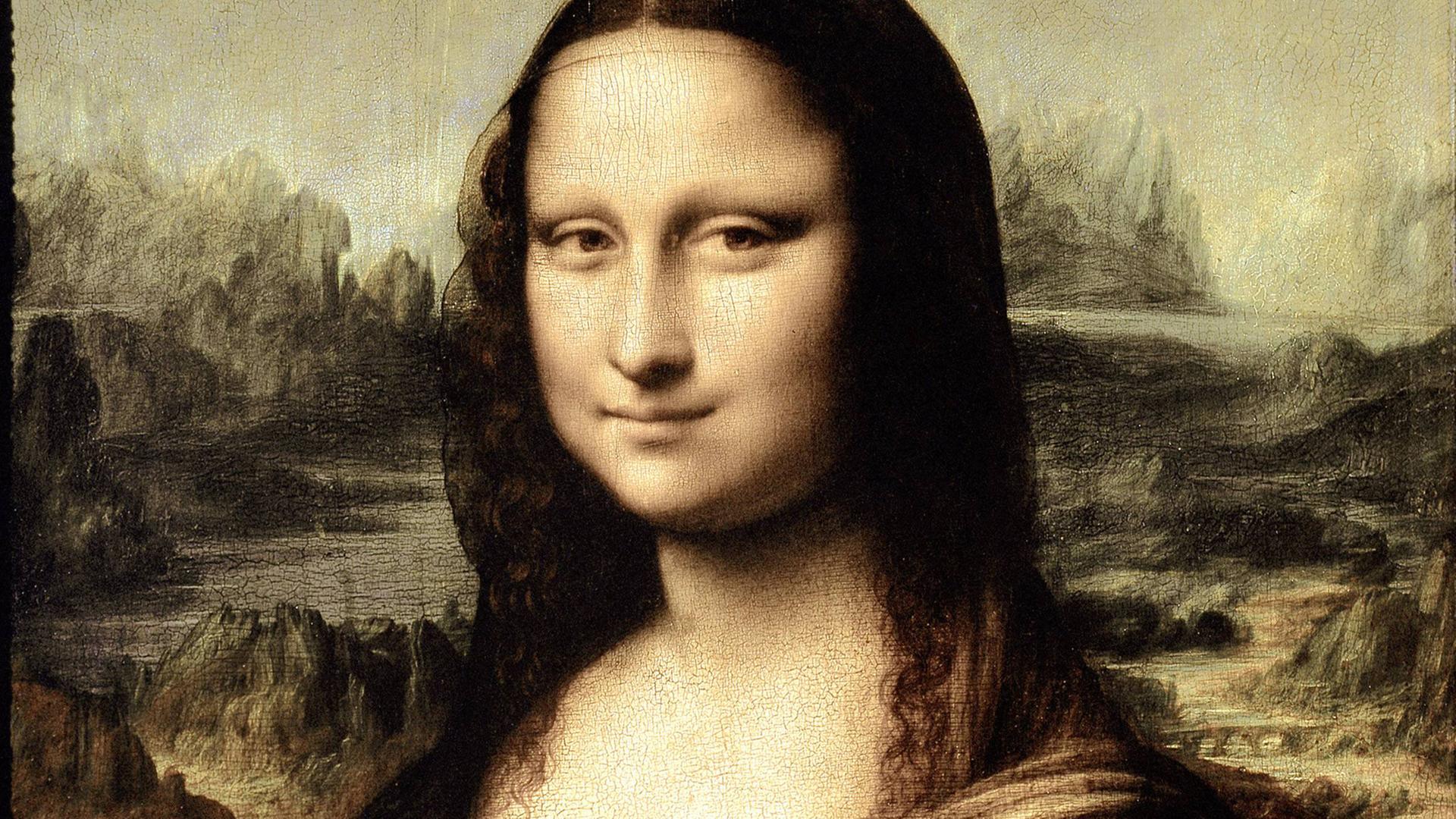

Das Bild allerdings sei ganz sicher nicht das Original, dazu sei die Ausfertigung zu einfach, die Frau zu schlicht. Es lasse sich eindeutig als Werk eines Nachahmers identifizieren. Dabei sei es wie bei vielen anderen Kopien nicht um Fälschung gegangen. Die Werke stammten von Künstlern, die Leonardo bewundert und deshalb versucht hätten, dessen Geheimnis zu ergründen. Erreicht worden sei die Qualität des Meisters aber nie.

Leonardo habe sehr lange und sehr sorgfältig an der Mona Lisa gearbeitet und das Bild überall hin mitgenommen, wohin er gezogen sei. Er wollte die Dargestellte wie eine lebendige Frau erscheinen lassen und habe sogar die Zirkulation des Blutes in den Wangen mit ein paar Körnchen Zinnoberrot simuliert, die er der Farbe beigemischt hat. Es stecke so viel Gedankenarbeit und Liebe darin, da komme so schnell niemand heran.

Thema des Bildes: die Person, nicht ihr Status

Leonardo habe erreicht, dass jeder Mensch vor dem Bild eine emotionale Bindung zur Mona Lisa aufbauen könne. Heute sei das schwierig, weil viele Leute im Louvre vor dem Bild stünden und das Gemälde durch Panzerglas geschützt sei. "Obwohl die Bedingungen so schwierig geworden sind, wissen wir, welche Ausstrahlung dieses eine Gemälde hat. Und das ist die große Psychologie Leonardos", betont Kia Vahland. Er bringe Mona Lisa wirklich mit uns in Kontakt, das sei revolutionär gewesen. Sie blicke uns an, das sei zu Leonardos Zeit sehr ungewöhnlich, da Frauen traditionell im Profil dargestellt wurden, keusch zur Seite blickend und behängt mit Schmuck, um den Reichtum der Ehegatten zu zeigen. Das Thema des Bildes von Leonardo sei allein die Person, nicht die Repräsentation.

Revolution der Beziehung von Betrachter und Bild

Das habe die Kunstgeschichte von Grund auf verändert und die Beziehung zwischen Bildern und Betrachtern revolutioniert. Die mehr als 50 Kopien seien Ausdruck der großen Bewunderung dieses berühmten Bildes, sie zeigten über die Jahrhunderte hinweg wechselndes Interesse. Doch das Genie des berühmten Malers bleibt unerreicht: "Diese Intensität, diese Seele, die Leonardo dem Original beigibt, das erreicht einfach niemand."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.