In der Nachrichtenredaktion werden wir aus der Hörer- und Nutzerschaft immer wieder auf die schillernde Rolle der Meinungsumfragen angesprochen. Dies gilt insbesondere in Wahlkampfzeiten, so wie jetzt nach Bayern und vor Hessen. Hier einige Anmerkungen zum Thema Demoskopie.

Was ist Meinungsforschung?

Meinungsforschung geht weit über den politischen Bereich hinaus. Das gilt natürlich erst recht für ihre Schwester, die Marktforschung. Ziel ist es, Einstellungen, Meinungen, Verhalten, Kaufwünsche und andere Bedürfnisse von einzelnen Menschen oder Gruppen zu ermitteln. Meinungsforschung wird für die Wissenschaft eingesetzt, aber auch stark für kommerzielle Zwecke wie die Einführung neuer Produkte oder die Positionierung eines Unternehmens.

Konzerne, Stiftungen, Verbände, Hochschulen und viele andere Einrichtungen beauftragen Umfragen zudem als Bestandteil ihrer Marketing-Aktivitäten. Die Berichterstattung über die Zahlen transportiert den Namen des Auftraggebers, genauso wie die Auslobung eines Preises, ein Stipendienprogramm und manches mehr. Wenn es gut läuft stützt die ermittelte Aussage die Interessen des Absenders. Bei Umfragen muss man auf vieles achten – die Frage nach den Auftraggebern und deren Interessen gehört immer dazu.

Probleme der Repräsentativität

Wenn das ganze Land betroffen ist, wie etwa bei Bundestagswahlen, versuchen die Meinungsforscher eine bestimmte Zahl von Menschen so auszuwählen, dass sie von deren Antworten auf die Allgemeinheit schließen können. Faktoren wie Alter, Ausbildung, Geschlecht, Einkommen oder Wohnort sollen Repräsentativität garantieren.

Wenn das ganze Land betroffen ist, wie etwa bei Bundestagswahlen, versuchen die Meinungsforscher eine bestimmte Zahl von Menschen so auszuwählen, dass sie von deren Antworten auf die Allgemeinheit schließen können. Faktoren wie Alter, Ausbildung, Geschlecht, Einkommen oder Wohnort sollen Repräsentativität garantieren.

Bis in die 1980er Jahre wurden die Interviews meist im persönlichen Gespräch geführt. Heute wird vor allem auf Telefoninterviews gesetzt. Klassischerweise wurde dafür das Festnetz gewählt. Immer mehr Menschen sind aber vor allem mobil erreichbar. Eine wichtige Frage ist also, ob man daheim am Festnetz noch einen Querschnitt der Menschen erreicht. Doch auch, wenn man das Mobilnetz einbezieht, können sich Verzerrungen ergeben.

Festnetz, mobil oder online?

Wer auf Mobilnummern setzt, weiß zum Beispiel nicht mehr sicher, wo die Menschen leben. Das ist eine große Herausforderung, wenn es um regionale Umfragen geht oder wenn für eine bundesweite Erhebung die repräsentative Mischung gefunden werden soll.

Wer auf Mobilnummern setzt, weiß zum Beispiel nicht mehr sicher, wo die Menschen leben. Das ist eine große Herausforderung, wenn es um regionale Umfragen geht oder wenn für eine bundesweite Erhebung die repräsentative Mischung gefunden werden soll.

Man kann Meinungsforschung auch rein online betreiben. Das macht in Deutschland der Ableger des britischen Unternehmens YouGov , zuletzt aber auch sehr erfolgreich das Startup Civey. Civey ermittelt seine Ergebnisse durch Webumfragen, zu denen sich jeder anmelden kann. Über die Qualität der Ergebnisse gibt es eine lebhafte Debatte, die vor kurzem in der „taz“ beschrieben wurde. Klar ist auch, die Umfrage im Netz ist weitaus preiswerter zu machen als das klassische Telefongeschäft. Was die Wettbewerber darüber denken, kann man sich ausmalen.Nicht jeder ist ehrlich

Die Schweigespirale

Ein weiteres Problem liegt darin, dass einige Menschen ihre wahren Einstellungen nicht offenbaren mögen. Sie wählen vielleicht eine radikale Partei, trauen sich aber nicht, das im Interview zu offenbaren. Elisabeth Noelle-Neumann schrieb auch darüber in ihrem Klassiker zur „Schweigespirale“.

Ein weiteres Problem liegt darin, dass einige Menschen ihre wahren Einstellungen nicht offenbaren mögen. Sie wählen vielleicht eine radikale Partei, trauen sich aber nicht, das im Interview zu offenbaren. Elisabeth Noelle-Neumann schrieb auch darüber in ihrem Klassiker zur „Schweigespirale“.

Auch wenn die Theorie nicht unumstritten ist, scheint doch klar, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen an Befragungen nicht teilnehmen. Manche wollen sogar bewusst irreführen. Schließlich sind die standardisierten Fragen ein enges Korsett. Wer je an einer Telefonumfrage teilgenommen hat, weiß, dass er oft gezwungen war, halbwegs falsch zu antworten, weil für die eigene Position kein Raum da war.

Die Bindungen der Menschen nehmen ab

Ein anderer Faktor hat nichts mit Technik oder Methoden zu tun. Immer häufiger entscheiden sich Wählerinnen und Wähler erst unmittelbar vor der Stimmabgabe für eine Partei. Die Bindung einzelner Gruppen an bestimmte Parteien ist viel kleiner an früher. Mit „Arbeiter wählen SPD“ oder „Katholiken stimmen für die Union“ kommt man heute nicht mehr weit. Das Phänomen der Protestwahl und das Aufkommen populistischer Kräfte wirbelt das bekannte Spektrum weiter durcheinander. All das ist keine deutsche Besonderheit, in vielen anderen Ländern haben sich Parteienlandschaft und Wählerverhalten noch stärker verändert als bei uns.

Ein anderer Faktor hat nichts mit Technik oder Methoden zu tun. Immer häufiger entscheiden sich Wählerinnen und Wähler erst unmittelbar vor der Stimmabgabe für eine Partei. Die Bindung einzelner Gruppen an bestimmte Parteien ist viel kleiner an früher. Mit „Arbeiter wählen SPD“ oder „Katholiken stimmen für die Union“ kommt man heute nicht mehr weit. Das Phänomen der Protestwahl und das Aufkommen populistischer Kräfte wirbelt das bekannte Spektrum weiter durcheinander. All das ist keine deutsche Besonderheit, in vielen anderen Ländern haben sich Parteienlandschaft und Wählerverhalten noch stärker verändert als bei uns.

Der Faktor Gewichtungen

Vielen ihrer alten und neuen Probleme treten die Demoskopen mit Gewichtungen entgegen. Im Kern geht es darum, Repräsentativität zu erreichen, wenn sie in der Stichprobe der Befragten nicht gesichert ist. Gibt es mehr Antworten von jüngeren Menschen, als es dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht, so kann man die Position der Älteren stärker bewerten. Über das genaue Vorgehen wird oft nicht mehr bekannt, als wir über die Coca-Cola-Rezeptur wissen.

Vielen ihrer alten und neuen Probleme treten die Demoskopen mit Gewichtungen entgegen. Im Kern geht es darum, Repräsentativität zu erreichen, wenn sie in der Stichprobe der Befragten nicht gesichert ist. Gibt es mehr Antworten von jüngeren Menschen, als es dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht, so kann man die Position der Älteren stärker bewerten. Über das genaue Vorgehen wird oft nicht mehr bekannt, als wir über die Coca-Cola-Rezeptur wissen.

Das gilt für die alteingesessenen Firmen wie für neue Konkurrenz wie Civey. Regelmäßig wird die Forderung erhoben, mit den Ergebnissen einer Umfrage stets die Gewichtung zu veröffentlichen. Transparenz würde dies schaffen. Eine andere Frage ist, wieviel von diesen Details überhaupt bei den Mediennutzerinnen und –nutzern ankäme – oder ob sich doch meistens die plakative Aussage durchsetzt.

Kritik am Dreieck Politik, Medien, Meinungsforschung

Die jüngste Publikation zum Thema der politischen Demoskopie ist wenige Tage alt. Sie kommt von der Otto-Brenner-Stiftung, der wissenschaftlichen Einrichtung der IG Metall. Das Arbeitspapier trägt den Titel „Demoskopie, Medien und Politik – Ein Schulterschluss mit Risiken und Nebenwirkungen“. Es ist im Netz frei zugänglich. Autor ist der Volkswirt und Sozialwissenschaftler Thomas Wind, der Gründer des „Instituts für Zielgruppenkommunikation“.

Die jüngste Publikation zum Thema der politischen Demoskopie ist wenige Tage alt. Sie kommt von der Otto-Brenner-Stiftung, der wissenschaftlichen Einrichtung der IG Metall. Das Arbeitspapier trägt den Titel „Demoskopie, Medien und Politik – Ein Schulterschluss mit Risiken und Nebenwirkungen“. Es ist im Netz frei zugänglich. Autor ist der Volkswirt und Sozialwissenschaftler Thomas Wind, der Gründer des „Instituts für Zielgruppenkommunikation“.

Im Deutschlandfunk-Interview beklagte Wind „ein über Jahrzehnte gewachsenes und damit auch zementiertes Beziehungsgeflecht“ zwischen Politik, Medien und Meinungsforschern. Demoskopen seien nicht nur Forscher, sondern träten auch als Politik- und Parteienberater in Erscheinung. Das werfe Fragen nach der inhaltlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit auf. Wind kritisierte auch die teils jahrzehntealten Verbindungen bestimmter Medien zu „ihren“ Instituten.

Forderungen von Thomas Leif

Als Teil der Studie veröffentlicht die Otto-Brenner Stiftung auch einen 10-Punkte-Katalog zur Zusammenarbeit von Medien und Meinungsforschung. Das Papier geht auf den 2017 gestorbenen Recherchejournalisten Thomas Leif zurück.

Als Teil der Studie veröffentlicht die Otto-Brenner Stiftung auch einen 10-Punkte-Katalog zur Zusammenarbeit von Medien und Meinungsforschung. Das Papier geht auf den 2017 gestorbenen Recherchejournalisten Thomas Leif zurück.

Darin wird unter anderem verlangt, dass sich Medien den Umfragen gegenüber kritischer und distanzierter verhalten. Demoskopen sollen nicht mehr als Politikexperten auftreten, eine Vermischung der beiden Rollen soll es nicht mehr geben. Bei der sogenannten Sonntagsfrage sollen nach der Forderung von Thomas Leif auch die Anteile der Unentschlossenen sowie der Nichtwähler erfasst und veröffentlicht werden. Verlangt wird auch hier, die Gewichtung und andere methodische Schritte transparent zu machen. Ein weiterer Punkt ist der Wunsch, dass öffentlich-rechtliche Sender und private Medienunternehmen die Verträge offenlegen, die sie mit Meinungsforschern geschlossen haben.

Grundsätzliche Kritik an Politik – und Medien

In unserer Hörerpost finden sich regelmäßig weitere Kritikpunkte, die auch in der öffentlichen Diskussion auftauchen. So wird der Politik vorgehalten, zu sehr auf Umfragen zu setzen, sich Tag für Tag von mutmaßlichen Stimmungen abhängig zu machen, anstatt komplexe Themen sach- und zukunftsgerecht anzugehen. Das kann man so sehen, aber der Hinweis ist erlaubt: Politische Akteure wollen wiedergewählt werden, sie brauchen Mehrheiten.

In unserer Hörerpost finden sich regelmäßig weitere Kritikpunkte, die auch in der öffentlichen Diskussion auftauchen. So wird der Politik vorgehalten, zu sehr auf Umfragen zu setzen, sich Tag für Tag von mutmaßlichen Stimmungen abhängig zu machen, anstatt komplexe Themen sach- und zukunftsgerecht anzugehen. Das kann man so sehen, aber der Hinweis ist erlaubt: Politische Akteure wollen wiedergewählt werden, sie brauchen Mehrheiten.

Andere Hörerinnen und Hörer, Nutzerinnen und Nutzer kritisieren, was auch Wissenschaftler analysieren: Umfragen bekommen Eigendynamik. Verliert eine Partei Zustimmung und wird dies über Medien transportiert, dann wenden sich auch andere Wähler ab. Auch was die Demoskopie und ihre Risiken angeht, ist Markus Feldenkirchens Buch „Die Schulz-Story“ ein rares offenes Fenster in die Wirklichkeit des Politikbetriebs vermutlich aller Parteien.

Überbewertung von Trends in Prozenten

Den Medien werfen viele, nicht zuletzt viele unserer Hörer, vor, Umfragen über zu bewerten und damit Stimmungen zu machen. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte jüngst einen lesenswerten Artikel unter der Überschrift „Demoskopie – wie Meinungsforscher Wahlen beeinflussen“.

Den Medien werfen viele, nicht zuletzt viele unserer Hörer, vor, Umfragen über zu bewerten und damit Stimmungen zu machen. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte jüngst einen lesenswerten Artikel unter der Überschrift „Demoskopie – wie Meinungsforscher Wahlen beeinflussen“.

Kritik gibt es auch an der Inszenierung, vor allem im Fernsehen. Dazu gehört Kritik an der Hervorhebung eigenbeauftragter Umfragen in den Nachrichten und an der Personalisierung durch die diversen langjährigen Präsentatoren der demoskopischen Ergebnisse als Erklärer des Volkswillens.

Kontrolle der Wahlbehörden

Einer dieser Erklärer war über viele Jahre Jörg Schönenborn. Der Fernsehchef des WDR wird in einer empfehlenswerten Sendung der Deutschlandfunk-Reihe Hintergrund zum Thema Meinungsforschung mit folgender Position zitiert:

Einer dieser Erklärer war über viele Jahre Jörg Schönenborn. Der Fernsehchef des WDR wird in einer empfehlenswerten Sendung der Deutschlandfunk-Reihe Hintergrund zum Thema Meinungsforschung mit folgender Position zitiert:

" (…) es gibt einen Punkt, der ganz extrem wichtig ist: Das ist ein Stück Kontrolle des Wahlergebnisses. Weil zwei Institute, beauftragt von zwei unabhängigen Sendern, im Grunde parallel zur Wahl das Ergebnis überprüfen lassen.“

In unserer Hörerpost finden sich auch immer wieder Zuschriften, in denen mehr Beachtung von bestimmten Umfragen verlangt wird. Es heißt dann zum Beispiel, soundosviel Prozent der Deutschen hielten ein Problem für wichtig – daher müssten wir mehr berichten.

Wie die Dlf-Nachrichten mit Umfragen umgehen

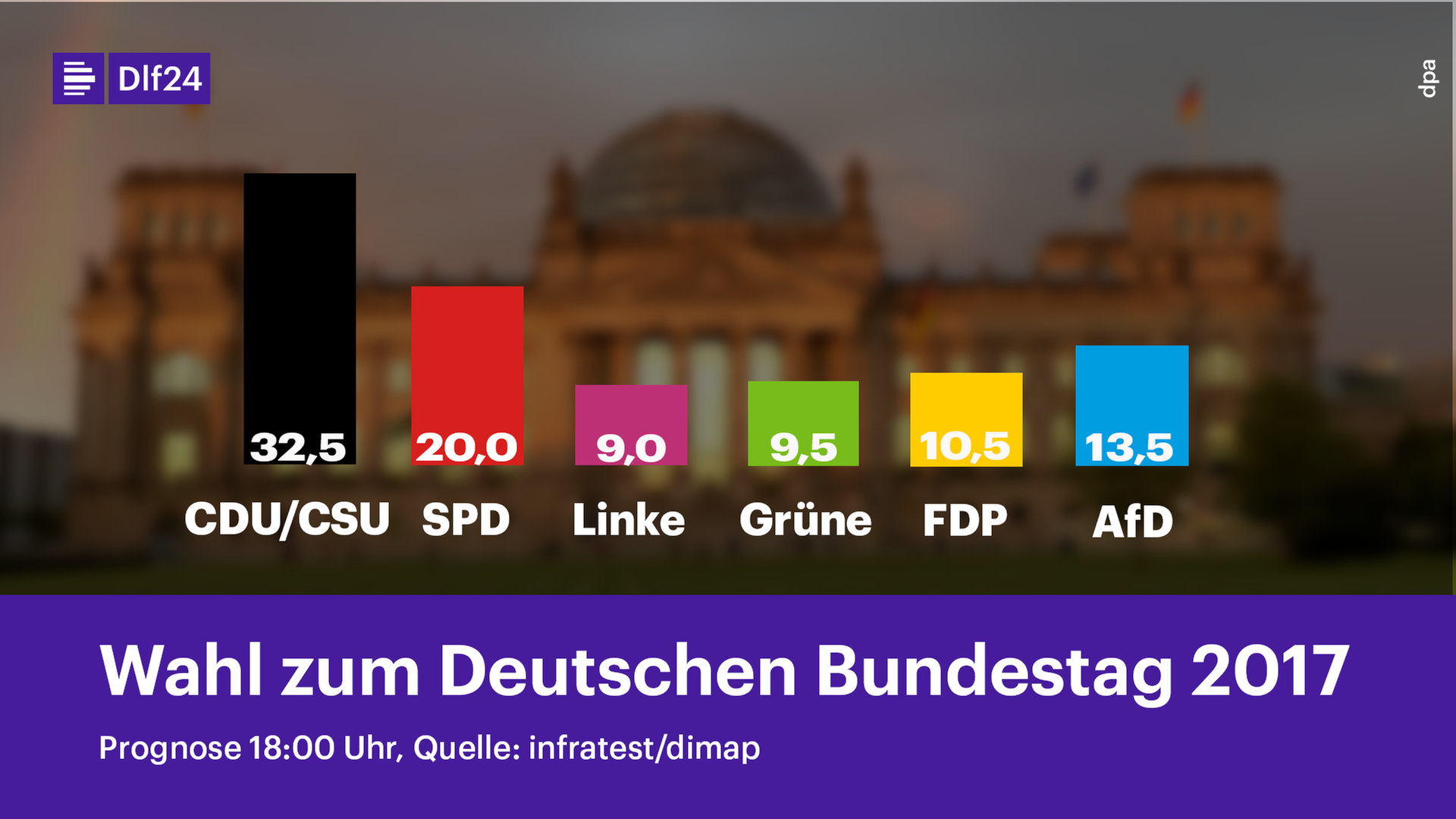

Auch der Deutschlandfunk berichtet in seinen Sendungen immer wieder einmal über Umfragen. An Wahlabenden und in der Auswertung danach arbeiten wir wie die ARD mit „infratest dimap“ zusammen. In unseren klassischen Nachrichtensendungen zur vollen und zur halben Stunde veröffentlichen wir allerdings seit Jahrzehnten keine detaillierten Umfragen zur politischen Stimmung. Ausnahmen sind die Prognosen und die bereits auf Teilergebnissen beruhenden Hochrechnungen am Wahlabend.

Auch der Deutschlandfunk berichtet in seinen Sendungen immer wieder einmal über Umfragen. An Wahlabenden und in der Auswertung danach arbeiten wir wie die ARD mit „infratest dimap“ zusammen. In unseren klassischen Nachrichtensendungen zur vollen und zur halben Stunde veröffentlichen wir allerdings seit Jahrzehnten keine detaillierten Umfragen zur politischen Stimmung. Ausnahmen sind die Prognosen und die bereits auf Teilergebnissen beruhenden Hochrechnungen am Wahlabend.

Wir sehen die Gefahr der Beeinflussung, insbesondere, da uns in der Kurzform der Nachrichten kein Raum zur Einordnung bleibt oder für den Hinweis auf die Fehlermargen. Wir greifen aber Diskussionen auf, in denen sich Politikerinnen und Politiker abstrakt auf gute oder schlechte Umfragewerte beziehen.

In vielen anderen Bereichen, in denen Meinungsforschung oder andere Studien eine Rolle spielen, berichten wir in den Nachrichten (selbstverständlich) nur, wenn wir das Thema für relevant halten, und dann unter Offenlegung wichtiger Faktoren wie der Auftraggeber.

(Eine sehr kurze) Geschichte der Meinungsforschung

In diesem Abschnitt zur Geschichte der Meinungsforschung stützen wir uns auf einen weitaus umfassenderen Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

In diesem Abschnitt zur Geschichte der Meinungsforschung stützen wir uns auf einen weitaus umfassenderen Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

Die Meinungsforschung hat ihren Pionier: es ist George Gallup, der 1936 öffentlich ankündigte, dass er den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl mit der Befragung von 2.000 Menschen besser würde vorhersagen können als die Zeitschrift „Literary Digest“ mit ihrer traditionellen Leserumfrage. Das gelang ihm auch, als er die am Ende überdeutliche Wiederwahl des Demokraten Franklin D. Roosevelt prognostizierte, während die Zeitschrift einen Erfolg des Republikaners Alf Landon erwartet hatte.

Die Rolle von George Gallup

Gallup hatte schlicht die bessere Stichprobe, denn „Literay Digest“ verschickte seine Fragebögen nur schriftlich an Menschen, die ein Telefon hatten oder ein Auto besaßen. In der wirtschaftlich schwierigen Lage der USA waren das aber eher die begüterten Wähler. Die Mehrheit der Bedrängten sollte Roosevelt wählen.

Gallup hatte schlicht die bessere Stichprobe, denn „Literay Digest“ verschickte seine Fragebögen nur schriftlich an Menschen, die ein Telefon hatten oder ein Auto besaßen. In der wirtschaftlich schwierigen Lage der USA waren das aber eher die begüterten Wähler. Die Mehrheit der Bedrängten sollte Roosevelt wählen.

Gallups Name wurde in den USA gleichbedeutend mit exakter Demoskopie. Die Partnerschaft mit den Medien entstand auch in dieser Zeit: Gallup bekam eine Kolumne in der „New York Times“. Auch andere amerikanische Zeitungen beauftragten Meinungsforscher. Das von George Gallup gegründete Institut ist übrigens noch heute erfolgreich und operiert auch in Deutschland.

Meinungsforschung wird Wissenschaft

1937 erschien erstmals die Zeitschrift "Public Opinion Quarterly" als Organ der empirischen Sozialwissenschaft. Die Meinungsforschung war als Wissenschaft angekommen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Rolle noch wichtiger. Die US-Regierung brauchte Analysen über die gegnerischen Staaten, wollte aber auch wissen, wie die Stimmung im eigenen Land und in der US-Armee war. Unterstützung bekamen die amerikanischen Wissenschaftler durch Flüchtlinge aus Europa wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno vom Frankfurter Institut für Sozialforschung.

1937 erschien erstmals die Zeitschrift "Public Opinion Quarterly" als Organ der empirischen Sozialwissenschaft. Die Meinungsforschung war als Wissenschaft angekommen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Rolle noch wichtiger. Die US-Regierung brauchte Analysen über die gegnerischen Staaten, wollte aber auch wissen, wie die Stimmung im eigenen Land und in der US-Armee war. Unterstützung bekamen die amerikanischen Wissenschaftler durch Flüchtlinge aus Europa wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno vom Frankfurter Institut für Sozialforschung.

George Gallup veröffentlichte 1940 mit Saul Forbes Rae das Buch „The Pulse of Democracy“. Die Meinungsforschung wurde dort präsentiert als Wissenschaft für die Demokratie, weil sie der Gesellschaft neue Formen der Mitsprache und des Dialogs eröffne.

(West-)Deutschland nach 1945 – Demoskopie als US-Import

Nach dem Krieg brachten die USA die so verstandene Demoskopie in den Wiederaufbau Deutschlands ein, setzten sie aber auch zur Beobachtung der deutschen Gesellschaft ein. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Elisabeth Noelle-Neumann kamen bei Studienaufenthalten in den USA mit der Meinungsforschung in Berührung und trugen entscheidend zu ihrer Verbreitung in der Bundesrepublik bei.

Nach dem Krieg brachten die USA die so verstandene Demoskopie in den Wiederaufbau Deutschlands ein, setzten sie aber auch zur Beobachtung der deutschen Gesellschaft ein. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Elisabeth Noelle-Neumann kamen bei Studienaufenthalten in den USA mit der Meinungsforschung in Berührung und trugen entscheidend zu ihrer Verbreitung in der Bundesrepublik bei.

Nach 1949 erkannte die neue politische Klasse der jungen Republik den Wert der Umfragen. Den Anfang machte das Bundeskanzleramt. Der Bundestagswahlkampf 1953 war der erste, bei dem sich die Regierung auf Umfragen stützte. Die großen Parteien folgten in den 1950er Jahren. Ab Mitte der 1960er Jahre begannen die Massenmedien, ihren Aufstieg zum wichtigsten Auftraggeber der Meinungsforscher.

1965: Der „Stern“ bringt erstmals die Balkendiagramme

Im Wahlkampf 1965 veröffentlichte der „Stern“ zum ersten Mal die heute allgegenwärtigen Balkendiagramme. Nach und nach erkannten die Medien auch die Chance, mit der Veröffentlichung von Umfragen zu verschiedenen Fragen „News“ zu produzieren. Das neue Leitmedium Fernsehen griff beherzt zu.

Im Wahlkampf 1965 veröffentlichte der „Stern“ zum ersten Mal die heute allgegenwärtigen Balkendiagramme. Nach und nach erkannten die Medien auch die Chance, mit der Veröffentlichung von Umfragen zu verschiedenen Fragen „News“ zu produzieren. Das neue Leitmedium Fernsehen griff beherzt zu.

Schon damals etablierte sich bei allen Anbietern eine bis heute bekannte Dreifaltigkeit: die Sonntagsfrage mit den Werten der Parteien, die Reihenfolge der beliebtesten Politikerinnen und Politikern sowie einige Fragen zu Sachthemen. Zum Schluss dieses Abschnitts noch einmal der Hinweis auf seine wichtigste Quelle, den umfassenden Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

2005 – ein Debakel der Demoskopen

Die Bundestagswahl 2005 galt vielen als das Debakel der Demoskopen. Am Ende stand die erste Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze einer Großen Koalition, aber es war enorm knapp. Dabei hatten die Meinungsforscher lange einen komfortablen Vorsprung für die Union ins Land signalisiert. Die Abweichungen zum tatsächlichen Ergebnis lagen bei der Union bei bis zu acht Prozent. In seinem legendären polternden Auftritt in der „Berliner Runde“ sagte Noch-Kanzler Gerhard Schröder nicht nur Merkel keine Chance auf eine Koalition mit der SPD voraus. Viele hörten auch genau hin, als er ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender vorwarf, der SPD durch klein gerechnete Umfrageergebnisse geschadet zu haben.

Die Bundestagswahl 2005 galt vielen als das Debakel der Demoskopen. Am Ende stand die erste Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze einer Großen Koalition, aber es war enorm knapp. Dabei hatten die Meinungsforscher lange einen komfortablen Vorsprung für die Union ins Land signalisiert. Die Abweichungen zum tatsächlichen Ergebnis lagen bei der Union bei bis zu acht Prozent. In seinem legendären polternden Auftritt in der „Berliner Runde“ sagte Noch-Kanzler Gerhard Schröder nicht nur Merkel keine Chance auf eine Koalition mit der SPD voraus. Viele hörten auch genau hin, als er ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender vorwarf, der SPD durch klein gerechnete Umfrageergebnisse geschadet zu haben.

Schlecht war aber schon der Wahlabend 2002 für die Demoskopen gelaufen. Unions-Kandidat Edmund Stoiber wurde nach den ersten Zahlen der ARD von seinen Anhängern schon wie der neue Kanzler gefeiert. Am Ende lag Rot-Grün dann doch knapp vor Schwarz-Gelb.

Meinungsforscher reagieren

Die Meinungsforscher reagierten darauf zunächst einmal mit folgendem Hinweis: sie messen die Stimmung am Erhebungstag und bieten keine Schätzung für den Wahltag. Das ist eigentlich offenkundig, wird aber in der öffentlichen Darstellung nicht so deutlich. Demoskopen und Auftraggeber haben kein Interesse daran, den Wert ihres Produktes zu relativieren.

Die Meinungsforscher reagierten darauf zunächst einmal mit folgendem Hinweis: sie messen die Stimmung am Erhebungstag und bieten keine Schätzung für den Wahltag. Das ist eigentlich offenkundig, wird aber in der öffentlichen Darstellung nicht so deutlich. Demoskopen und Auftraggeber haben kein Interesse daran, den Wert ihres Produktes zu relativieren.

Inzwischen wird diese Einschränkung deutlicher betont, durch Formulierungen wie „Wenn am Sonntag Wahlen wären…“. Stärker hervorgehoben werden auch die Fehlermargen. 30 Prozent können unter Umständen auch 28 bedeuten oder 32. In der bildlichen Umsetzung findet sich das für Zeitungen, Fernsehen und Netz oft aber nur in den Fußnoten. Einige Institute und Medien haben damit experimentiert, dass sie Korridore nennen und nicht Zahlen, die etwa auch noch durch Zehntelangaben Exaktheit suggerieren. Dann heißt es nicht mehr „Grüne, 17,5 Prozent“, sondern „Grüne, zwischen 16 und 19 Prozent“. Doch auch hier bleibt die Frage, ob die Einschränkungen das Problem heilen können, wenn am Ende doch eine Kurzbotschaft bei vielen Menschen hängen bleibt.

Das „Säulen-Mysterium“

Die grafische Darstellung birgt ein weiteres Problem. Nicht immer sind die Balken der verschiedenen Parteien proportional groß. Das heißt, der für viele Zuschauerinnen und Zuschauer oder Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien prägende Eindruck verzerrt die tatsächlichen Umfrageergebnisse. Stefan Niggemeier hat dazu jüngst geschrieben und den Begriff des „Säulen-Mysteriums“ beim ARD-Deutschlandtrend gewählt.

Die grafische Darstellung birgt ein weiteres Problem. Nicht immer sind die Balken der verschiedenen Parteien proportional groß. Das heißt, der für viele Zuschauerinnen und Zuschauer oder Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien prägende Eindruck verzerrt die tatsächlichen Umfrageergebnisse. Stefan Niggemeier hat dazu jüngst geschrieben und den Begriff des „Säulen-Mysteriums“ beim ARD-Deutschlandtrend gewählt.

Trump und Brexit – schlechte Beispiele für Demoskopie-Versagen

Noch ein Wort zur Wahl von Donald Trump und zum Brexit. Ich glaube nicht, dass diese beiden Ereignisse in die Liste der großen demoskopischen Fehlschläge gehören, wie das manche sehen. In den USA sahen die Umfragen Hillary Clinton vorne, und tatsächlich hat sie ja auch beinahe drei Millionen Stimmen mehr bekommen.

Noch ein Wort zur Wahl von Donald Trump und zum Brexit. Ich glaube nicht, dass diese beiden Ereignisse in die Liste der großen demoskopischen Fehlschläge gehören, wie das manche sehen. In den USA sahen die Umfragen Hillary Clinton vorne, und tatsächlich hat sie ja auch beinahe drei Millionen Stimmen mehr bekommen.

Das US-Wahlrecht ist aber kompliziert und so reichte ein Unterschied von insgesamt etwa 80.000 Stimmen in den drei Staaten Michigan, Pennsylvania and Wisconsin aus, um eine Mehrheit der Wahlmänner für Trump zu sichern. Möglicherweise haben Demoskopen die Demokratische Partei nicht gut genug beraten oder diese hat nicht gut genug hingehört. Die Umfragen waren aber keineswegs besonders schlecht, die Zuspitzung in den Medien ("Wahlsiegs Clintons so gut wie sicher") war es schon eher.

Auch bei der Brexit-Abstimmung war ein knapper Ausgang vorhergesagt worden. Christoph Drösser hat in „Der Zeit“ erläutert, dass die Institute wie schon bei der Unterhauswahl zuvor die Beteiligung junger Wähler über- und die der Senioren unterschätzt hatten. Gleichwohl gingen alle Meinungsforscher https://www.zeit.de/2017/12/meinungsforscher-2016-brexit-donald-trump-fehlprognosen-demoskopen/komplettansicht von einem engen Ausgang aus – legten sich aber kurz vor dem Votum zuspitzend darauf fest, dass die Brexit-Anhänger vermutlich knapp verlieren würden.

Medien und Anbieter politischer Meinungsforschung in Deutschland

Politjunkies kennen die Webseite wahlrecht.de. Dort findet sich viel Wissenswertes rund um unsere Wahlrecht und unser Wahlsystem. Dort wird aber auch jede neue Sonntagsfrage publiziert, zu Bundestags- und Landtagswahlen. Mit dabei diese Unternehmen:

Politjunkies kennen die Webseite wahlrecht.de. Dort findet sich viel Wissenswertes rund um unsere Wahlrecht und unser Wahlsystem. Dort wird aber auch jede neue Sonntagsfrage publiziert, zu Bundestags- und Landtagswahlen. Mit dabei diese Unternehmen:

Die ARD und „infratest dimap“

Die ARD arbeitet mit "infratest dimap" zusammen. Das Unternehmen entstand in den 1990er Jahren durch die Fusion zweier Vorläufer, die sich noch im Doppelnamen wiederfinden. Heute gehört „infratest dimap“ zur weltweit tätigen Kantar-Gruppe, die wiederum Teil der Werbeholding WPP ist und dort für die Marktforschung zuständig ist. In der Selbstdarstellung von Kantar heißt es für manche vermutlich leicht bedrohlich: „We know more about how people live, feel, shop, vote, watch and post worldwide than any other company.“

Die ARD arbeitet mit "infratest dimap" zusammen. Das Unternehmen entstand in den 1990er Jahren durch die Fusion zweier Vorläufer, die sich noch im Doppelnamen wiederfinden. Heute gehört „infratest dimap“ zur weltweit tätigen Kantar-Gruppe, die wiederum Teil der Werbeholding WPP ist und dort für die Marktforschung zuständig ist. In der Selbstdarstellung von Kantar heißt es für manche vermutlich leicht bedrohlich: „We know more about how people live, feel, shop, vote, watch and post worldwide than any other company.“

„Infratest Dimap“ stellt für die ARD den monatlichen "DeutschlandTrend" zusammen und liefert den ARD-Anstalten wie auch dem Deutschlandfunk Prognose, Hochrechnungen und weiteres statistisches Material an den Wahlabenden.

Das ZDF und die Forschungsgruppe Wahlen

Partner des Zweiten Deutschen Fernsehens ist die "Forschungsgruppe Wahlen" in Mannheim. Der eingetragene Verein besteht seit 1974 und nennt als seine Hauptaufgabe „die wissenschaftliche Beratung und Betreuung von Wahlsendungen des ZDF“. Auf der Webseite liest man über weitere Aktivitäten: „1994 wurde das Telefonstudio der Forschungsgruppe Wahlen e.V. in eine eigenständige Firma ausgegründet. Seither ist die FGW Telefonfeld GmbH als Feldinstitut für alle Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen e.V. zuständig und führt darüber hinaus Umfragen für eine Vielzahl anderer Auftraggeber durch. Flaggschiffprodukt ist das monatliche Politbarometer, das seit 1977 vom ZDF verbreitet wird.

Partner des Zweiten Deutschen Fernsehens ist die "Forschungsgruppe Wahlen" in Mannheim. Der eingetragene Verein besteht seit 1974 und nennt als seine Hauptaufgabe „die wissenschaftliche Beratung und Betreuung von Wahlsendungen des ZDF“. Auf der Webseite liest man über weitere Aktivitäten: „1994 wurde das Telefonstudio der Forschungsgruppe Wahlen e.V. in eine eigenständige Firma ausgegründet. Seither ist die FGW Telefonfeld GmbH als Feldinstitut für alle Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen e.V. zuständig und führt darüber hinaus Umfragen für eine Vielzahl anderer Auftraggeber durch. Flaggschiffprodukt ist das monatliche Politbarometer, das seit 1977 vom ZDF verbreitet wird.

Forsa und das RTL/ntv-Trendbarometer

Ein weiterer langjähriger Akteur auf dem Markt ist Forsa. Das Unternehmen stellt sich im Netz so vor: „Forsa, 1984 von Prof. Manfred Güllner gegründet, ist eines der wenigen in Deutschland noch nicht konzerngebundenen, sondern unabhängigen privaten Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit Standorten in Berlin, Frankfurt am Main, Dortmund und Hamburg.“

Ein weiterer langjähriger Akteur auf dem Markt ist Forsa. Das Unternehmen stellt sich im Netz so vor: „Forsa, 1984 von Prof. Manfred Güllner gegründet, ist eines der wenigen in Deutschland noch nicht konzerngebundenen, sondern unabhängigen privaten Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit Standorten in Berlin, Frankfurt am Main, Dortmund und Hamburg.“

Forsa arbeitet u.a. für die Bertelsmann-Sender RTL und n-tv. Die regelmäßigen Umfragen nennen sich RTL/ntv-Trendbarometer und werden auch vom Stern bzw. von stern.de publiziert.

BILD und BamS – INSA und EMNID

BILD und bild.de setzen derzeit auf INSA-Consulere. Insa steht für die Anfangsbuchstaben des gleichnamigen und mit dem Unternehmen verbundenen "Instituts für Neue Soziale Antworten„. Consulere bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt etwa „beraten“. Das Erfurter Unternehmen wurde Ende 2009 gegründet und ist einer der jüngeren Teilnehmer auf dem Markt der Demoskopie. Es liefert BILD und bild.de den INSA-Meinungstrend.

BILD und bild.de setzen derzeit auf INSA-Consulere. Insa steht für die Anfangsbuchstaben des gleichnamigen und mit dem Unternehmen verbundenen "Instituts für Neue Soziale Antworten„. Consulere bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt etwa „beraten“. Das Erfurter Unternehmen wurde Ende 2009 gegründet und ist einer der jüngeren Teilnehmer auf dem Markt der Demoskopie. Es liefert BILD und bild.de den INSA-Meinungstrend.

Bild am Sonntag setzt allerdings auf EMNID. Den Namen wählten die Gründer 1945 als Kürzel für Erforschung der öffentlichen Meinung, Marktforschung, Nachrichten, Informationen, Dienstleistung. Das Bielefelder Unternehmen gehört seit einiger Zeit wie „infratest dimap“ zu Kantar.

Die FAZ ist Allensbach treu

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlicht die „Allensbach-Umfrage“. Sie geht zurück auf das Institut für Demoskopie (IfD) aus dem gleichnamigen Ort am Bodensee. Lange wurde das Institut von der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann geprägt, die in der Bonner Republik das Gesicht der Meinungsforschung war. Ihre Schülerin und Nachfolgerin Renate Köcher ist auch schon gut 30 Jahre beim IfD tätig.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlicht die „Allensbach-Umfrage“. Sie geht zurück auf das Institut für Demoskopie (IfD) aus dem gleichnamigen Ort am Bodensee. Lange wurde das Institut von der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann geprägt, die in der Bonner Republik das Gesicht der Meinungsforschung war. Ihre Schülerin und Nachfolgerin Renate Köcher ist auch schon gut 30 Jahre beim IfD tätig.

YouGov und Civey – die Herausforderer aus dem Netz

Für die britischen Online-Marktforscher von YouGov läuft es derzeit gut. Die Firma hat den Gewinn weltweit zweistellig gesteigert. Die Dividende steigt um 50 Prozent. In Großbritannien sieht sich die Firma ganz vorne bei der Exaktheit der Meinungsforschung. Und auch die deutsche Tocher ist in den Medien präsent, bei weitem nicht nur zu politischen Themen. Wer sich bei YouGov im Netz an Umfragen beteiligen will, der muss sich im Netz als Mitglied registrieren. Für die Mitwirkung gibt es Punkte, die dann gegen Sach- oder Geldprämien eingetauscht werden können.

Für die britischen Online-Marktforscher von YouGov läuft es derzeit gut. Die Firma hat den Gewinn weltweit zweistellig gesteigert. Die Dividende steigt um 50 Prozent. In Großbritannien sieht sich die Firma ganz vorne bei der Exaktheit der Meinungsforschung. Und auch die deutsche Tocher ist in den Medien präsent, bei weitem nicht nur zu politischen Themen. Wer sich bei YouGov im Netz an Umfragen beteiligen will, der muss sich im Netz als Mitglied registrieren. Für die Mitwirkung gibt es Punkte, die dann gegen Sach- oder Geldprämien eingetauscht werden können.

Die noch junge deutsche Firma Civey hat zuletzt viel von sich reden gemacht. Auch hier kann man sich im Netz registrieren und abstimmen. Lohn ist, dass die eigene Stimme „in ganz Deutschland Gehör findet“. Die Firma stellt sich auf ihrer Seite so vor: „Civey setzt sich zusammen aus „citizen“ (engl. Bürger) und „survey“ (engl. Umfrage) und drückt damit unseren Anspruch aus: Wir liefern mit unseren Umfragen allen Bürger repräsentative Ergebnisse. Bisher erhielten in der Regel nur diejenigen Zugang zu Ergebnissen mit vergleichbarer Qualität, die die hohen Preise anderer Institute bezahlen können.“ Das Geschäftsmodell wird deutlich: Civey will mit der Web-Demoskopie mindestens genauso gut wie die anderen sein, aber preisgünstiger. Die Zahlen von Civey finden sich unter anderem bei Spiegel Online, der Welt und dem Tagesspiegel.

Wie gut die Netzdemoskopen wirklich gewichten können, wie exakt die Ergebnisse sind, dass ist Gegenstand einer lebhaften Diskussion. Beispielhaft berichtete jüngst die „taz“ zur Debatte über Civey.