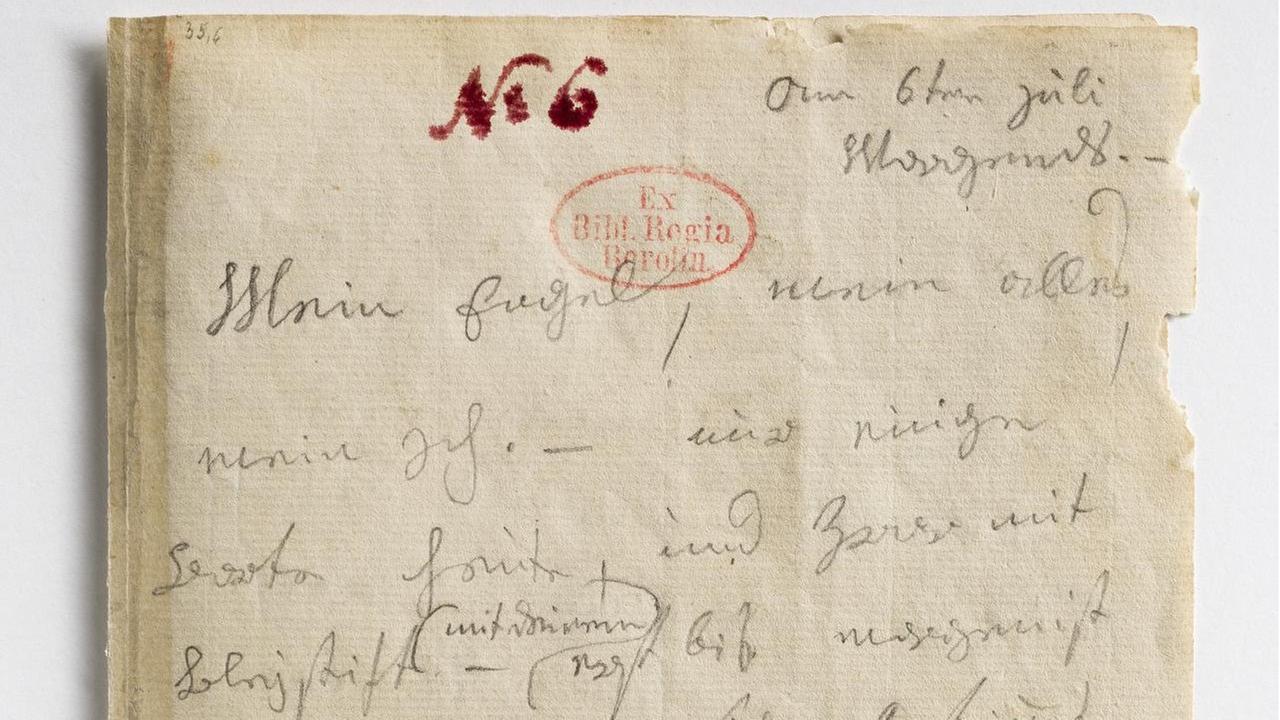

Im Tresorraum der Staatsbibliothek zu Berlin lagern gut 200 Autographe Beethovens: Darunter die Originalpartitur seiner 9. Sinfonie, fast alle der erhaltenen Konversationshefte, durch die Beethoven mit seiner Umwelt kommunizierte als er immer weniger hören konnte, und sein berühmter Brief an die "Unsterbliche Geliebte". Die Hüterin all dieser Schätze ist Martina Rebmann, Leiterin der Musikabteilung der Berliner Staatsbibliothek.

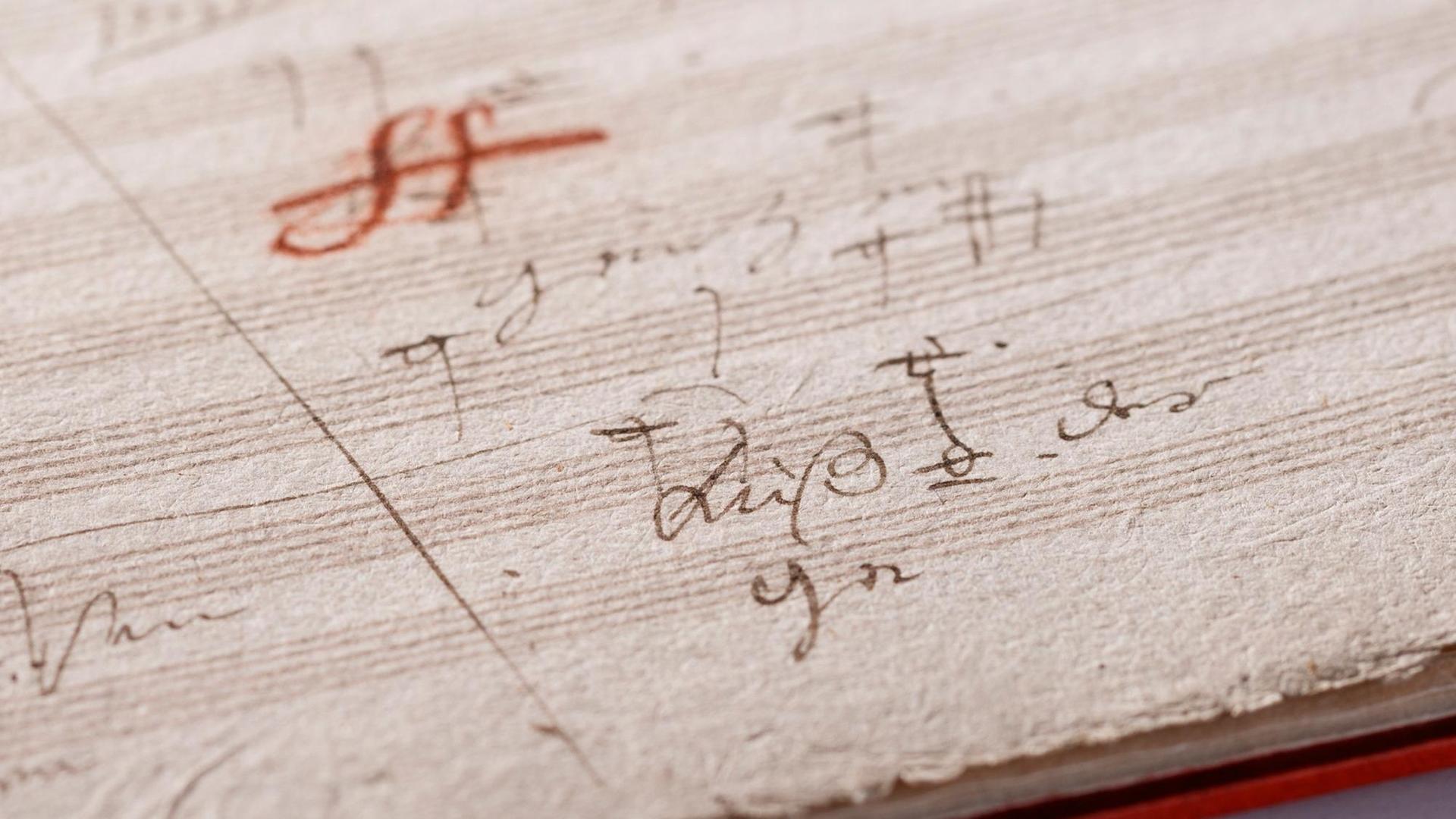

Eine alte Handschrift in den Händen zu halten, sei immer noch etwas ganz besonderes, sagt Rebmann. "Man ist dem Komponisten dadurch einfach sehr nahe. Man sieht, wie er gearbeitet hat." Man könne in den Originalen immer noch neue Dinge entdecken - zum Beispiel Noten, die Beethoven ergänzt habe.

Schicksalhafte Wege der Beethoven-Sammlung

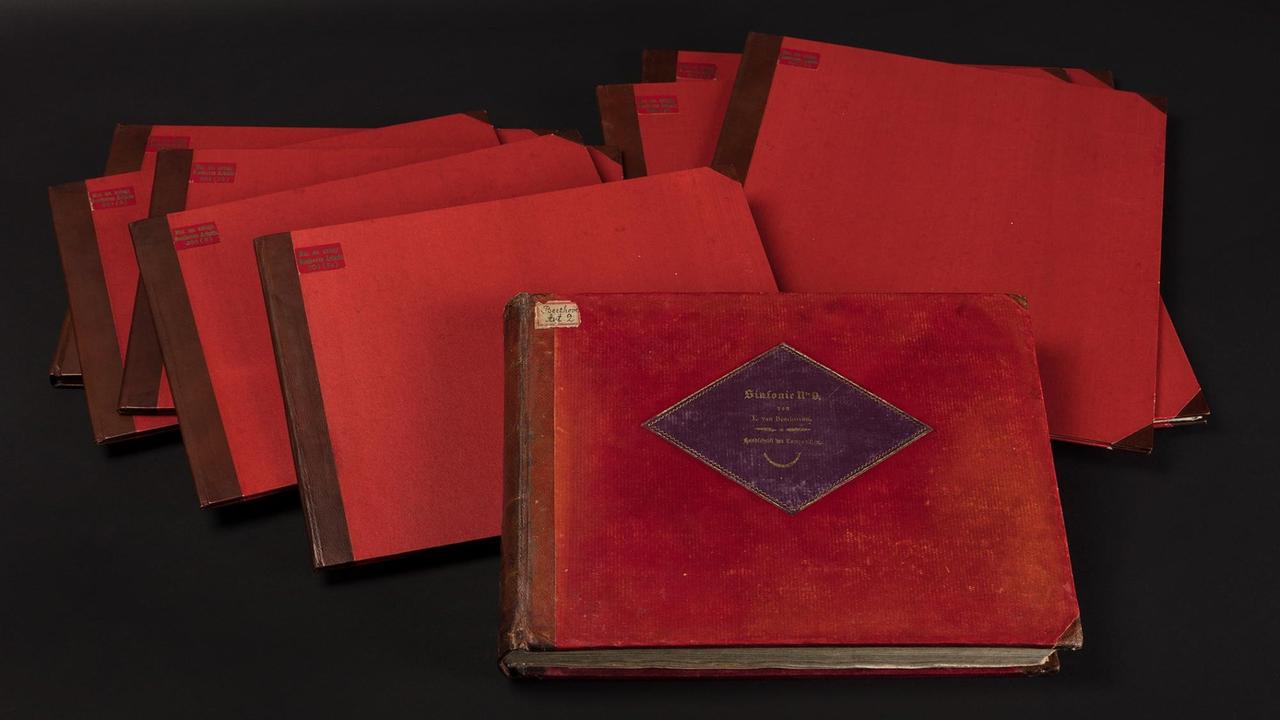

In der Ausstellung der Staatsbibliothek zu Berlin, die ab dem 11. März beginnt, werden zum Beispiel alle drei Fassungen der Oper Fidelio zu sehen sein. Außerdem die 5. und 9. Sinfonie und das Streichquartett Opus 59 Nr. 1. Ebenso Konversationshefte und Briefe. Es seien nahezu "schicksalhafte Wege", die sich mit der Sammlung ergeben hätten – auch mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, sagt Rebmann.

"1941 begannen große Auslagerungen für die Preußische Staatsbibliothek, und auch die Musiksammlung wurde ausgelagert". Der Hauptband der 9. Sinfonie, die in mehreren Teilen vorlag, kam in Richtung Schlesien. Andere Teile wurden in den Westen oder weitere Ostgebiete ausgelagert. "Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann der Hauptband der 9. Sinfonie auf polnischem Gebiet". Das blieb auch so bis 1977, bis der Hauptband an die DDR zurückgegeben wurde.

Weitere Teile der Sammlung und auch der 9. Sinfonie lagen jedoch im Westen der Stadt."Um die Sammlung zusammenzubekommen, musste die Mauer fallen und die Musikabteilungen beider Staatsbibliotheken wieder vereinigt werden. Das war tatsächlich erst 1997 der Fall."

Rebmann betont, dass Besucher nun zum ersten Mal die Möglichkeit haben, die 9. Sinfonie in Gänze zu sehen.