"I will be the greatest jobs president that God ever created, I tell you that. I don´t need anybodys money. I´m using my own money. I´m not using the lobbyists, I´m not using donors, I don´t care. I´m really rich, I assure you that."

Kein Experte, kein Journalist, kein Politikwissenschaftler hatte ihm mehr als Außenseiterchancen eingeräumt. Donald Trumps Ankündigung, um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zu kämpfen, kam nicht völlig unerwartet. Aber richtig ernst nahmen zunächst nur sehr wenige die Ankündigung des schillernden Immobilienmoguls und Reality-TV Gastgebers.

Zu diesem Zeitpunkt war auch dem republikanischen Establishment, den Mandatsträgern der Republikaner, nicht klar, was auf sie zukommen würde. Jeb Bush, der gutvernetzte ehemalige Gouverneur von Florida, Sohn eines Präsidenten und Bruder eines weiteren, galt als sichere Wette. Er verfügte über den nötigen Bekanntheitsgrad, konnte auf eine erfolgreiche Zeit als Gouverneur des bevölkerungsreichen Bundesstaates Florida hinweisen. Und: Er verfügte über das nötige Netzwerk an reichen Wahlkampfspendern.

Der Vorwahlkampf in den USA ist ein langer Auswahlprozess, in dem die Kandidaten sich bewähren müssen, und dass in einer harten Konkurrenz unter steter Beobachtung der Öffentlichkeit, so der Politikwissenschaftler Hans Noel von der Georgetown University. Der Nominierungsprozess sei Teil eines Verfahrens, mit dem die Kandidatenauswahl demokratischer gemacht werden sollte.

Kein Experte, kein Journalist, kein Politikwissenschaftler hatte ihm mehr als Außenseiterchancen eingeräumt. Donald Trumps Ankündigung, um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zu kämpfen, kam nicht völlig unerwartet. Aber richtig ernst nahmen zunächst nur sehr wenige die Ankündigung des schillernden Immobilienmoguls und Reality-TV Gastgebers.

Zu diesem Zeitpunkt war auch dem republikanischen Establishment, den Mandatsträgern der Republikaner, nicht klar, was auf sie zukommen würde. Jeb Bush, der gutvernetzte ehemalige Gouverneur von Florida, Sohn eines Präsidenten und Bruder eines weiteren, galt als sichere Wette. Er verfügte über den nötigen Bekanntheitsgrad, konnte auf eine erfolgreiche Zeit als Gouverneur des bevölkerungsreichen Bundesstaates Florida hinweisen. Und: Er verfügte über das nötige Netzwerk an reichen Wahlkampfspendern.

Der Vorwahlkampf in den USA ist ein langer Auswahlprozess, in dem die Kandidaten sich bewähren müssen, und dass in einer harten Konkurrenz unter steter Beobachtung der Öffentlichkeit, so der Politikwissenschaftler Hans Noel von der Georgetown University. Der Nominierungsprozess sei Teil eines Verfahrens, mit dem die Kandidatenauswahl demokratischer gemacht werden sollte.

Trumps Wahlkampfdrehbuch widerspricht jeder Lehrbuchweisheit

"Genau genommen werden die Präsidentschaftskandidaten auf den Nominierungsparteitagen im Sommer beschlossen. Aber seit den 70er Jahren werden die Delegierten in Vorwahlen bestimmt und sind mehr oder weniger an ihr Mandat gebunden. Das Verfahren hat sich eingebürgert, damit die Parteibasis demokratisch mitbestimmen kann."

Die derzeitigen Parteieliten hätten jedoch nicht damit gerechnet, dass sich Donald Trump in diesem Verfahren clever an die Spitze setzen könnte. Er brachte innerhalb weniger Monate im geschickten Spiel mit den Medien den Wahlkampf der traditionellen republikanischen Mitbewerber zum Entgleisen. Und dies mit einem Wahlkampfdrehbuch, das jeder Lehrbuchweisheit widersprach.

Die erste Salve Trumps richtete sich gegen Einwanderer aus Mexiko.

"Sie schicken uns Menschen, die viele Probleme haben und diese Probleme mit sich bringen. Sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger."

Die pauschale Verurteilung mexikanischer und lateinamerikanischer Migranten brachte Trump viel Kritik ein – aber auch viel Beifall.

Die erste Salve Trumps richtete sich gegen Einwanderer aus Mexiko.

"Sie schicken uns Menschen, die viele Probleme haben und diese Probleme mit sich bringen. Sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger."

Die pauschale Verurteilung mexikanischer und lateinamerikanischer Migranten brachte Trump viel Kritik ein – aber auch viel Beifall.

Er werde, so der Immobilienmilliardär, sämtliche illegalen Einwanderer in den USA abschieben lassen. Wie das angesichts einer Zahl von elf Millionen illegaler Migranten gehen soll, ließ er offen. Einige der gemäßigteren Republikaner, wie der Senator aus Florida, Marco Rubio, hatten sich für ein geordnetes Verfahren ausgesprochen, mit dem die Zuwanderer einen legalen Status erreichen könnten. Doch auch der Präsidentschaftsbewerber Rubio war zu Beginn seines Wahlkampfes von diesem Modell wieder abgerückt. Rubio erkannte die Stimmung an der Basis und wollte sich nicht verwundbar machen.

Trump nutzte jede Gelegenheit zu Provokationen und Absurditäten

So wie überhaupt Trump aus der Republikanischen Partei in den ersten Monaten des Wahlkampfes kaum Opposition aus den Reihen seiner republikanischen Konkurrenten entgegenschlug. Aus Angst vor einer immer mehr zu radikalen Rezepten neigenden Basis hielten sie sich lange bedeckt, was dessen Spielraum noch erweiterte. Hans Noel von der Georgetown University:

"Es hat diesen wütenden Anti-Establishment- Teil der Basis schon immer gegeben. Aber diese Wut hat die politische Elite jahrelang genährt. Die Wut nimmt zu, wenn die Wirtschaft schlecht läuft oder Jobs verloren gehen. Und weil sowohl Republikaner als auch Demokraten an der Macht waren in den letzten Jahren, beschuldigen sie alle Eliten."

Trump nutzte jede Gelegenheit zu weiteren Provokationen und Absurditäten. Er werde eine große Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, und Mexiko werde diese Mauer bezahlen. Dann vergriff sich Trump an einem Kriegshelden, dem ehemaligen Luftwaffenpiloten und jetzigen Senator von Arizona, John McCain. Dieser, so Trump, sei kein Kriegsheld. Er sei nur deswegen ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen worden sei. Er, so Trump, möge Leute, die sich nicht gefangen nehmen ließen.

So wie überhaupt Trump aus der Republikanischen Partei in den ersten Monaten des Wahlkampfes kaum Opposition aus den Reihen seiner republikanischen Konkurrenten entgegenschlug. Aus Angst vor einer immer mehr zu radikalen Rezepten neigenden Basis hielten sie sich lange bedeckt, was dessen Spielraum noch erweiterte. Hans Noel von der Georgetown University:

"Es hat diesen wütenden Anti-Establishment- Teil der Basis schon immer gegeben. Aber diese Wut hat die politische Elite jahrelang genährt. Die Wut nimmt zu, wenn die Wirtschaft schlecht läuft oder Jobs verloren gehen. Und weil sowohl Republikaner als auch Demokraten an der Macht waren in den letzten Jahren, beschuldigen sie alle Eliten."

Trump nutzte jede Gelegenheit zu weiteren Provokationen und Absurditäten. Er werde eine große Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, und Mexiko werde diese Mauer bezahlen. Dann vergriff sich Trump an einem Kriegshelden, dem ehemaligen Luftwaffenpiloten und jetzigen Senator von Arizona, John McCain. Dieser, so Trump, sei kein Kriegsheld. Er sei nur deswegen ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen worden sei. Er, so Trump, möge Leute, die sich nicht gefangen nehmen ließen.

John McCain hatte fünfeinhalb Jahre in nordvietnamesischer Gefangenschaft verbracht und war schwer gefoltert worden. Wer aber gedacht hatte, dass Trump es damit übertrieben hatte, der hatte sich geirrt. Die Umfragewerte des Immobilienmoguls kannten nur eine Richtung: Nach oben.

Doch nicht nur bei den Republikanern weht der Wind des Populismus.

Ihre Stimme sei etwas heiser, aber sonst sei alles in Ordnung mit ihr, so Hillary Clinton auf einer Kundgebung. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn ihre Nominierungskampagne läuft unrund, und das von Anfang an. Erstmals lag Hillary Clinton Mitte September in Iowa hinter ihrem linken Konkurrenten Bernie Sanders. Iowa ist der erste Bundesstaat, in dem Vorwahlen stattfinden, am kommenden Montag. Iowa hat unter Umständen Signalwirkung auf den weiteren Verlauf der Vorwahlen. Clinton und Sanders liegen derzeit gleichauf. Im nächsten Bundesstaat, in dem Vorwahlen stattfinden, in New Hampshire, liegt Sanders jedoch deutlich vorne.

Hillary Clintons Kompetenz bestreiten nicht einmal ihre Gegner

Doch in den bundesweiten Umfragen ist Hillary Clinton in Führung. Frauen stehen mit großer Mehrheit hinter ihr, und man traut ihr Entschiedenheit und Härte in internationalen Krisen zu.

"Ich habe die Vision, die politischen Rezepte, die Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen."

Ihre Kompetenz bestreiten nicht einmal ihre Gegner. Richtig zünden will ihr Wahlkampf aber nicht. Die demokratische Basis ist nach links gerutscht, ähnlich wie die der Republikaner nach rechts. Die Herzen vieler eingefleischter Demokraten fliegen Bernie Sanders zu. Er bezeichnet sich selber als progressiv, ja, als demokratischer Sozialist.

Er sei ein stolzer Linker, so Sanders. Der 74-Jährige ist seit Jahrzehnten für den Bundesstaat Vermont im Kongress und dort nie durch legislative Erfolge aufgefallen. Er ist ein Linkspopulist, der gegen Banken und Reiche wettert und einer großflächigen Umverteilung das Wort redet. Das kommt gut an bei der demokratischen Basis, macht ihn aber für die politische Mitte schwer verdaulich – dort werden aber auch in den USA Wahlen gewonnen - woran Hillary Clinton immer öfter auf ihren Kundgebungen erinnert.

"Man wirft mir oft vor, zu gemäßigt zu sein, zu sehr in der politischen Mitte. Dazu bekenne ich mich auch. Um politisch etwas bewegen zu können, muss man Menschen zusammenbringen, anstatt sich von den Seitenlinien aus anzuschreien."

Doch die Mitte nur rhetorisch zu reklamieren, reicht nicht, um zu überzeugen und Emotionen zu wecken. Hillary Clinton beziehe zu selten klar Stellung, sagt diese Demokratin am Rande einer Bernie-Sanders-Kundgebung.

Doch in den bundesweiten Umfragen ist Hillary Clinton in Führung. Frauen stehen mit großer Mehrheit hinter ihr, und man traut ihr Entschiedenheit und Härte in internationalen Krisen zu.

"Ich habe die Vision, die politischen Rezepte, die Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen."

Ihre Kompetenz bestreiten nicht einmal ihre Gegner. Richtig zünden will ihr Wahlkampf aber nicht. Die demokratische Basis ist nach links gerutscht, ähnlich wie die der Republikaner nach rechts. Die Herzen vieler eingefleischter Demokraten fliegen Bernie Sanders zu. Er bezeichnet sich selber als progressiv, ja, als demokratischer Sozialist.

Er sei ein stolzer Linker, so Sanders. Der 74-Jährige ist seit Jahrzehnten für den Bundesstaat Vermont im Kongress und dort nie durch legislative Erfolge aufgefallen. Er ist ein Linkspopulist, der gegen Banken und Reiche wettert und einer großflächigen Umverteilung das Wort redet. Das kommt gut an bei der demokratischen Basis, macht ihn aber für die politische Mitte schwer verdaulich – dort werden aber auch in den USA Wahlen gewonnen - woran Hillary Clinton immer öfter auf ihren Kundgebungen erinnert.

"Man wirft mir oft vor, zu gemäßigt zu sein, zu sehr in der politischen Mitte. Dazu bekenne ich mich auch. Um politisch etwas bewegen zu können, muss man Menschen zusammenbringen, anstatt sich von den Seitenlinien aus anzuschreien."

Doch die Mitte nur rhetorisch zu reklamieren, reicht nicht, um zu überzeugen und Emotionen zu wecken. Hillary Clinton beziehe zu selten klar Stellung, sagt diese Demokratin am Rande einer Bernie-Sanders-Kundgebung.

Sanders setzt Clintons Wahlkampfstrategie unter Druck

"Sanders hat eine Reputation und er ist authentisch. Sanders braucht keine Umfrage, um zu wissen, wo er politisch steht."

Die vorsichtige, abwägende, durchgeplante Wahlkampfstrategie Clintons droht, sie ins Hintertreffen zu bringen, so der moderat-konservative New York Times Kolumnist David Brooks:

"Das ist kein gutes Jahr für Pragmatismus und für schrittweisen Wandel. Hillary Clinton hat sich als Pragmatikerin positioniert. Ich persönlich stimme damit philosophisch überein, aber es ist ein Jahr, in dem die Wählerschaft eine Art Erdbeben will."

"Sanders hat eine Reputation und er ist authentisch. Sanders braucht keine Umfrage, um zu wissen, wo er politisch steht."

Die vorsichtige, abwägende, durchgeplante Wahlkampfstrategie Clintons droht, sie ins Hintertreffen zu bringen, so der moderat-konservative New York Times Kolumnist David Brooks:

"Das ist kein gutes Jahr für Pragmatismus und für schrittweisen Wandel. Hillary Clinton hat sich als Pragmatikerin positioniert. Ich persönlich stimme damit philosophisch überein, aber es ist ein Jahr, in dem die Wählerschaft eine Art Erdbeben will."

Wenn Hillary Clinton in Iowa und in New Hampshire unterliegen würde, dann könnte dies unter Umständen ein starkes Momentum für Bernie Sanders bedeuten, sagt der Politikwissenschaftler Hans Noel von der Georgetown University. Allerdings hält er ein anderes Szenario für wahrscheinlicher.

"Ich glaube, dass die Demokratische Partei sich um Clinton scharen wird. Sanders kann New Hampshire gewinnen, weil das direkt neben seinem Heimatstaat Vermont liegt. Und er kann Iowa gewinnen, weil er dort viele Wahlkampfveranstaltungen gemacht hat. Aber dann kommen immer mehr Bundesstaaten, und Bundesstaaten mit vielen schwarzen Wählern, in denen er es nicht leicht haben wird. Ich würde eher darauf wetten, dass es den Demokraten gelingt, Sanders zu verhindern als den Republikanern, Trump zu verhindern."

Zurück zu den Republikanern. Nach den blutigen Terroranschlägen islamistischer Terroristen in Paris kam Donald Trump mit einer neuen Provokation daher.

"Ich fordere einen kompletten Einreisestopp für Muslime, die in die USA kommen wollen. Und zwar so lange, bis die Vertreter unseres Landes herausgefunden haben, was zum Teufel hier vor sich geht."

"Ich fordere einen kompletten Einreisestopp für Muslime, die in die USA kommen wollen. Und zwar so lange, bis die Vertreter unseres Landes herausgefunden haben, was zum Teufel hier vor sich geht."

Pegida auf Amerikanisch

Darauf gab es erstmals klare Absagen von Trumps Konkurrenten, so zum Beispiel von Lindsey Graham, Senator aus South Carolina, der mittlerweile aus dem Rennen ausgestiegen ist. Trumps Unterstützern werde vorgespiegelt, dass er alle Probleme dieser Welt mit einem Schlag lösen könne, so Graham. Dies sei aber lediglich eine populistische Fantasie.

"In Wahrheit ist er ein rassistischer, fremdenfeindlicher, religiöser Heuchler, der meine Partei und ihre Werte nicht repräsentiert."

Doch diese Art Gegenwind, so fand der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz heraus, verstärkt bei Trumps Anhängern lediglich das, was sie sowieso zu wissen glauben: Dass nämlich traditionelle Politiker und traditionelle Medien nicht die Wahrheit sagen, sondern sich zum Ausverkauf der Normalbürger verschworen haben – Pegida auf Amerikanisch.

Doch der Vorwahlkampf der Republikaner wurde immer mehr zu einer Schlacht der republikanischen Extremisten: der Immobilienmogul Trump gegen den Tea-Party-Senator Ted Cruz. Cruz hatte sich vor 2013 einen Ruf als politischer Hardliner erworben, indem er maßgeblich die damalige Haushaltskrise forciert hatte, bis es zu einem sogenannten "Government Shutdown", einer vorübergehenden Schließung der öffentlichen Verwaltung kam.

Damit machte er sich unter seinen Kollegen im Senat allerdings keine Freunde. Kein einziger seiner Senatorenkollegen hat sich bislang bereitgefunden, Ted Cruz´ Kandidatur zu unterstützen.

Beide, Cruz und Trump, geben sich als Kämpfer gegen das Establishment. Die republikanische Partei kann Trump nicht verhindern, will Cruz wegen dessen ideologischer Härte aber auf keinen Fall. Bob Dole, immer noch hoch geachtet in der Republikanischen Partei, erklärte in einem Kommentar in der New York Times, Ted Cruz sei ein kompromissloser Ideologe und deswegen unwählbar. So kam es in den letzten Wochen zu der paradoxen Situation, dass viele Establishment-Republikaner de facto für Trump Partei ergriffen, während Trump munter weiter gegen das Establishment stänkerte.

"Ich muss mit all diesen blutsaugenden Politikern umgehen. Sie machen ihre krummen Geschäfte. Sie machen mit ihren Geldleuten Politik in Hinterzimmern. Aber wenn ich die nötige Anzahl an Delegierten bekomme, können Sie mich nicht verhindern."

"In Wahrheit ist er ein rassistischer, fremdenfeindlicher, religiöser Heuchler, der meine Partei und ihre Werte nicht repräsentiert."

Doch diese Art Gegenwind, so fand der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz heraus, verstärkt bei Trumps Anhängern lediglich das, was sie sowieso zu wissen glauben: Dass nämlich traditionelle Politiker und traditionelle Medien nicht die Wahrheit sagen, sondern sich zum Ausverkauf der Normalbürger verschworen haben – Pegida auf Amerikanisch.

Doch der Vorwahlkampf der Republikaner wurde immer mehr zu einer Schlacht der republikanischen Extremisten: der Immobilienmogul Trump gegen den Tea-Party-Senator Ted Cruz. Cruz hatte sich vor 2013 einen Ruf als politischer Hardliner erworben, indem er maßgeblich die damalige Haushaltskrise forciert hatte, bis es zu einem sogenannten "Government Shutdown", einer vorübergehenden Schließung der öffentlichen Verwaltung kam.

Damit machte er sich unter seinen Kollegen im Senat allerdings keine Freunde. Kein einziger seiner Senatorenkollegen hat sich bislang bereitgefunden, Ted Cruz´ Kandidatur zu unterstützen.

Beide, Cruz und Trump, geben sich als Kämpfer gegen das Establishment. Die republikanische Partei kann Trump nicht verhindern, will Cruz wegen dessen ideologischer Härte aber auf keinen Fall. Bob Dole, immer noch hoch geachtet in der Republikanischen Partei, erklärte in einem Kommentar in der New York Times, Ted Cruz sei ein kompromissloser Ideologe und deswegen unwählbar. So kam es in den letzten Wochen zu der paradoxen Situation, dass viele Establishment-Republikaner de facto für Trump Partei ergriffen, während Trump munter weiter gegen das Establishment stänkerte.

"Ich muss mit all diesen blutsaugenden Politikern umgehen. Sie machen ihre krummen Geschäfte. Sie machen mit ihren Geldleuten Politik in Hinterzimmern. Aber wenn ich die nötige Anzahl an Delegierten bekomme, können Sie mich nicht verhindern."

Unterstützung von Tea-Party-Ikone Sarah Palin

Einen weiteren Akzent setzte Trump in der vergangenen Woche mit der Tea-Party-Ikone Sarah Palin, die ihm in einem bizarren Auftritt ihre Unterstützung versprach.

"Are you ready for a Commander-in-Chief who will let our warriors do their job and kick ISIS´ ass?”

Ein Kommentator der Washington Post meinte, der Auftritt Palins sei so gewesen, als würde man einer Sekt-Bowle auf einer Party einen Schuss LSD beigeben.

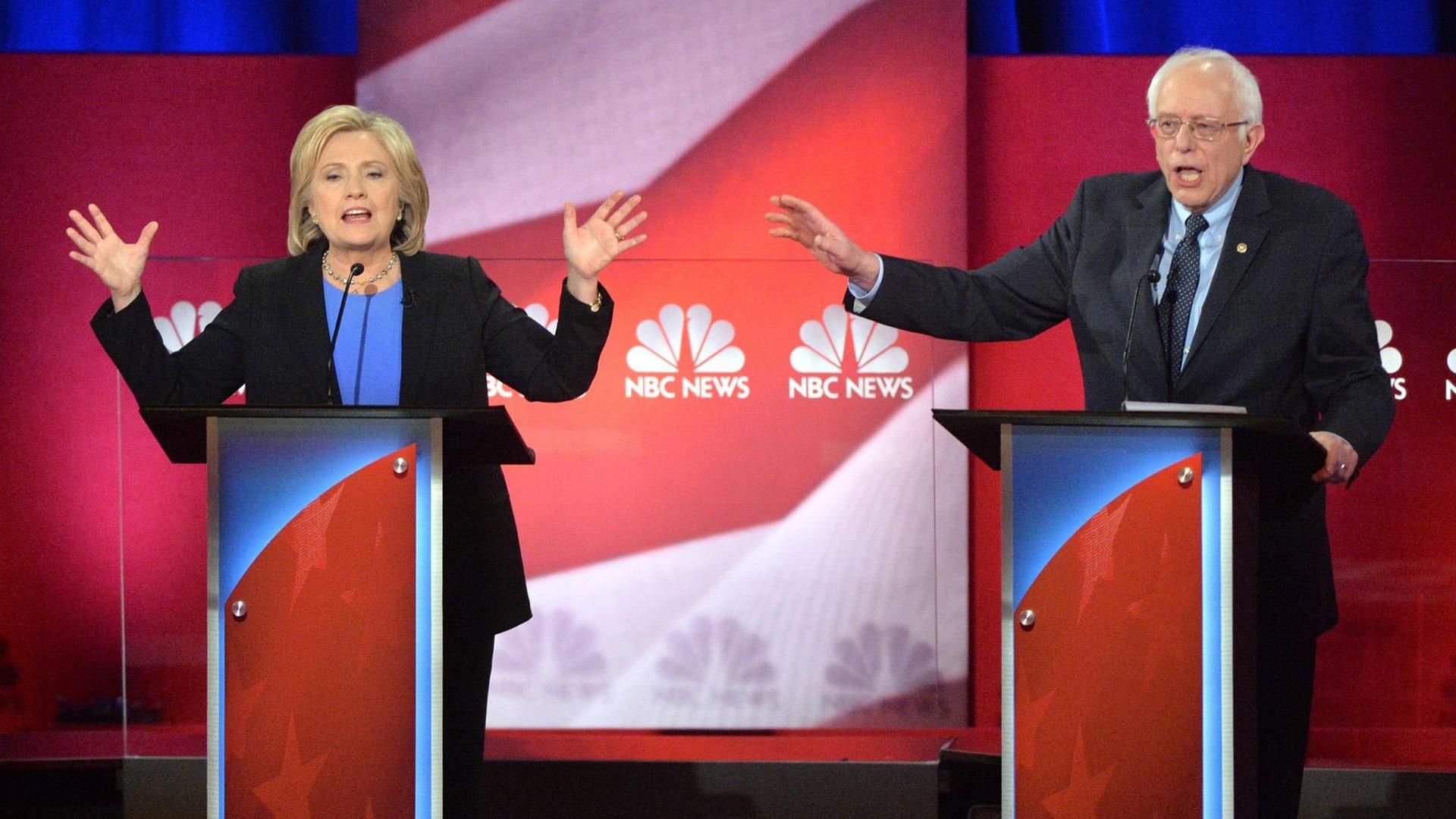

Bei den Demokraten ist die Auseinandersetzung weniger schrill, aber die Konkurrenz genauso hart.

Bernie Sanders baut auf ein konsequent linkes Programm. Er will Obamacare, das System staatlicher Beihilfen zur privaten Krankenversicherung abschaffen und durch eine staatliche Gesundheitsvorsorge für alle nach britischem Modell ersetzen. Dafür nehme er auch hohe Steuererhöhungen in Kauf, das würden die Menschen dann bei der Krankenversicherung wieder einsparen, so sein Versprechen.

Hillary Clinton dagegen stellt sich immer mehr hinter die Politik Barack Obamas, und hinter das, was dieser erreichen konnte. Man müsse auf Obamacare aufbauen und die Reform stückweise verbessern anstatt sie durch ein völlig neues System zu ersetzen, so Clinton. Aufbauen auf dem Erreichten, gradueller Wandel zum Besseren – das hört sich längst nicht so verführerisch an in den Ohren der demokratischen Basis wie die von Bernie Sanders versprochene politische Revolution.

"Wir haben einen Nerv beim amerikanischen Volk getroffen. Es versteht, dass die Politik des Establishments uns nicht weiterbringt. Wir brauchen eine politische Revolution."

Bei den Demokraten ist die Auseinandersetzung weniger schrill, aber die Konkurrenz genauso hart.

Bernie Sanders baut auf ein konsequent linkes Programm. Er will Obamacare, das System staatlicher Beihilfen zur privaten Krankenversicherung abschaffen und durch eine staatliche Gesundheitsvorsorge für alle nach britischem Modell ersetzen. Dafür nehme er auch hohe Steuererhöhungen in Kauf, das würden die Menschen dann bei der Krankenversicherung wieder einsparen, so sein Versprechen.

Hillary Clinton dagegen stellt sich immer mehr hinter die Politik Barack Obamas, und hinter das, was dieser erreichen konnte. Man müsse auf Obamacare aufbauen und die Reform stückweise verbessern anstatt sie durch ein völlig neues System zu ersetzen, so Clinton. Aufbauen auf dem Erreichten, gradueller Wandel zum Besseren – das hört sich längst nicht so verführerisch an in den Ohren der demokratischen Basis wie die von Bernie Sanders versprochene politische Revolution.

"Wir haben einen Nerv beim amerikanischen Volk getroffen. Es versteht, dass die Politik des Establishments uns nicht weiterbringt. Wir brauchen eine politische Revolution."

Die Begeisterung ist auf der Seite von Bernie Sanders

Ob mit Revolutionsrhetorik eines demokratischen Sozialisten in den USA Präsidentschaftswahlen zu gewinnen sind, bezweifeln allerdings auch viele Beobachter links von der Mitte. Und dass es auch bei den Demokraten im Kongress für solch ein Programm keine Mehrheit gäbe, unterschlägt Sanders. Auch Präsident Obama gab durch die Blume zu verstehen, dass Clintons Botschaft eindeutig besser in der Realität verankert sei.

"Sie ist außerordentlich erfahren, sehr intelligent und kennt jede Politik in- und auswendig – und das macht sie manchmal etwas vorsichtiger – ihre Wahlkampagne ist mehr Prosa als Poesie. Aber sie wäre zum Regieren qualifiziert vom ersten Tag an."

Die Organisation ist auf Hillary Clintons Seite, doch die Begeisterung auf der des demokratischen Sozialisten Bernie Sanders. Der links von der Mitte stehende Washington Post Kolumnist E.J. Dionne erklärt dies so:

"Es gibt so etwas wie ein Obama-Paradoxon hier. 91 Prozent der demokratischen Wähler in Iowa mögen Barack Obama. Aber es gibt auch die Frustration darüber, dass Barack Obama so lange in der Defensive war. Und die Rhetorik von Bernie Sanders hat etwas Befreiendes. Das wird eingefangen in dem Wahlspot von Sanders, in dem nicht gesprochen wird, sondern nur der Song "America" von Simon and Garfunkel gespielt wird."

"Das schafft ein Gefühl, dass der Wahlkampagne Obamas ähnelt. Bernie Sanders kann die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gewinnen, weil er diese Stimmung einfängt."

Als der Moderator Hillary Clinton bei der letzten Debatte der Demokraten bittet, zu diesem Wahlspot Stellung zu nehmen, sagt sie: Sie fände den Spot sehr schön. Aber: Wahlkampf führe man mit Poesie – regieren müsse man hinterher in Prosa, so Hillary Clinton.

Der US-Vorwahlkampf 2016 verlief bislang chaotisch und brachte überraschende Entwicklungen mit sich. Die Wut und die Anti-Establishment-Stimmung in weiten Teilen der Wählerschaft hatte sich zwar seit Jahren angekündigt, stellte jedoch die politischen Eliten rechts wie links von der Mitte vor völlig neue, unerwartete Herausforderungen.

Ob mit Revolutionsrhetorik eines demokratischen Sozialisten in den USA Präsidentschaftswahlen zu gewinnen sind, bezweifeln allerdings auch viele Beobachter links von der Mitte. Und dass es auch bei den Demokraten im Kongress für solch ein Programm keine Mehrheit gäbe, unterschlägt Sanders. Auch Präsident Obama gab durch die Blume zu verstehen, dass Clintons Botschaft eindeutig besser in der Realität verankert sei.

"Sie ist außerordentlich erfahren, sehr intelligent und kennt jede Politik in- und auswendig – und das macht sie manchmal etwas vorsichtiger – ihre Wahlkampagne ist mehr Prosa als Poesie. Aber sie wäre zum Regieren qualifiziert vom ersten Tag an."

Die Organisation ist auf Hillary Clintons Seite, doch die Begeisterung auf der des demokratischen Sozialisten Bernie Sanders. Der links von der Mitte stehende Washington Post Kolumnist E.J. Dionne erklärt dies so:

"Es gibt so etwas wie ein Obama-Paradoxon hier. 91 Prozent der demokratischen Wähler in Iowa mögen Barack Obama. Aber es gibt auch die Frustration darüber, dass Barack Obama so lange in der Defensive war. Und die Rhetorik von Bernie Sanders hat etwas Befreiendes. Das wird eingefangen in dem Wahlspot von Sanders, in dem nicht gesprochen wird, sondern nur der Song "America" von Simon and Garfunkel gespielt wird."

"Das schafft ein Gefühl, dass der Wahlkampagne Obamas ähnelt. Bernie Sanders kann die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gewinnen, weil er diese Stimmung einfängt."

Als der Moderator Hillary Clinton bei der letzten Debatte der Demokraten bittet, zu diesem Wahlspot Stellung zu nehmen, sagt sie: Sie fände den Spot sehr schön. Aber: Wahlkampf führe man mit Poesie – regieren müsse man hinterher in Prosa, so Hillary Clinton.

Der US-Vorwahlkampf 2016 verlief bislang chaotisch und brachte überraschende Entwicklungen mit sich. Die Wut und die Anti-Establishment-Stimmung in weiten Teilen der Wählerschaft hatte sich zwar seit Jahren angekündigt, stellte jedoch die politischen Eliten rechts wie links von der Mitte vor völlig neue, unerwartete Herausforderungen.

"Die republikanische Elite hat noch nicht begriffen, was da passiert ist"

Bei den Republikanern ist es das Phänomen Donald Trump, das alle unterschätzt haben. Seine Strategie zielt auf Provokation und Populismus. Programmatische Festlegung stünde ihm nur im Wege. Trump provoziert, bekommt Medienaufmerksamkeit und damit auch bessere Umfragewerte. Doch ob es Donald Trump gelingt, dies in Stimmen umzumünzen, ist unklar. Auch republikanische Funktionäre bezweifeln, dass er dafür über eine ausreichende Organisation an Wahlhelfern verfüge. In Iowa muss nicht einfach nur ein Kreuzchen gemacht werden. Die Bürger müssen sich erst als Republikaner registrieren lassen und dann zu einem zeitraubenden, unter Umständen stundenlangen Verfahren erscheinen.

Warum ist ein substanzieller Teil der Wähler so aufgebracht, so gegen das Establishment eingestellt? Die meisten Beobachter verweisen auf die große Wirtschafts- und Finanzkrise, die die Unterschicht und die untere Mittelschicht besonders hart getroffen hat, so David Brooks:

Bei den Republikanern ist es das Phänomen Donald Trump, das alle unterschätzt haben. Seine Strategie zielt auf Provokation und Populismus. Programmatische Festlegung stünde ihm nur im Wege. Trump provoziert, bekommt Medienaufmerksamkeit und damit auch bessere Umfragewerte. Doch ob es Donald Trump gelingt, dies in Stimmen umzumünzen, ist unklar. Auch republikanische Funktionäre bezweifeln, dass er dafür über eine ausreichende Organisation an Wahlhelfern verfüge. In Iowa muss nicht einfach nur ein Kreuzchen gemacht werden. Die Bürger müssen sich erst als Republikaner registrieren lassen und dann zu einem zeitraubenden, unter Umständen stundenlangen Verfahren erscheinen.

Warum ist ein substanzieller Teil der Wähler so aufgebracht, so gegen das Establishment eingestellt? Die meisten Beobachter verweisen auf die große Wirtschafts- und Finanzkrise, die die Unterschicht und die untere Mittelschicht besonders hart getroffen hat, so David Brooks:

"Ich glaube, die republikanische Elite hat noch nicht begriffen, was da passiert ist. Die republikanische Wählerschaft ist wirtschaftlich weniger konservativ, weniger gegen die Regierung eingestellt. Sie wollen einen Staat, der auf der Seite des kleinen Mannes steht. Und dafür steht jetzt Donald Trump."

Die republikanische Partei habe in den letzten zehn Jahren stetig den Ton verschärft und das Klima angeheizt, aber wirtschaftlich wenig für ihre Wählerschaft getan.

"Es hat da ein Erdbeben gegeben, das besonders die weiße Arbeiterschicht schwer getroffen hat. Die Selbstmordrate ist gestiegen, die Reallöhne sind gesunken. Diese Wähler sind zornig und gleichzeitig weniger ideologisch als früher."

Bei den Demokraten muss sich die Kandidatin des Mitte-Links-Pragmatismus, Hillary Clinton, einer unerwartet starken Konkurrenz erwehren. Kaum jemand hätte Bernie Sanders eine solche Strahlkraft zugetraut. Ob ihn dies weiter trägt als über die ersten Vorwahlen, ist unklar. Klar ist, dass das politische Establishment in den USA – ähnlich wie in Europa – von rechten wie linken Populisten unter Druck gesetzt wird.

Die republikanische Partei habe in den letzten zehn Jahren stetig den Ton verschärft und das Klima angeheizt, aber wirtschaftlich wenig für ihre Wählerschaft getan.

"Es hat da ein Erdbeben gegeben, das besonders die weiße Arbeiterschicht schwer getroffen hat. Die Selbstmordrate ist gestiegen, die Reallöhne sind gesunken. Diese Wähler sind zornig und gleichzeitig weniger ideologisch als früher."

Bei den Demokraten muss sich die Kandidatin des Mitte-Links-Pragmatismus, Hillary Clinton, einer unerwartet starken Konkurrenz erwehren. Kaum jemand hätte Bernie Sanders eine solche Strahlkraft zugetraut. Ob ihn dies weiter trägt als über die ersten Vorwahlen, ist unklar. Klar ist, dass das politische Establishment in den USA – ähnlich wie in Europa – von rechten wie linken Populisten unter Druck gesetzt wird.