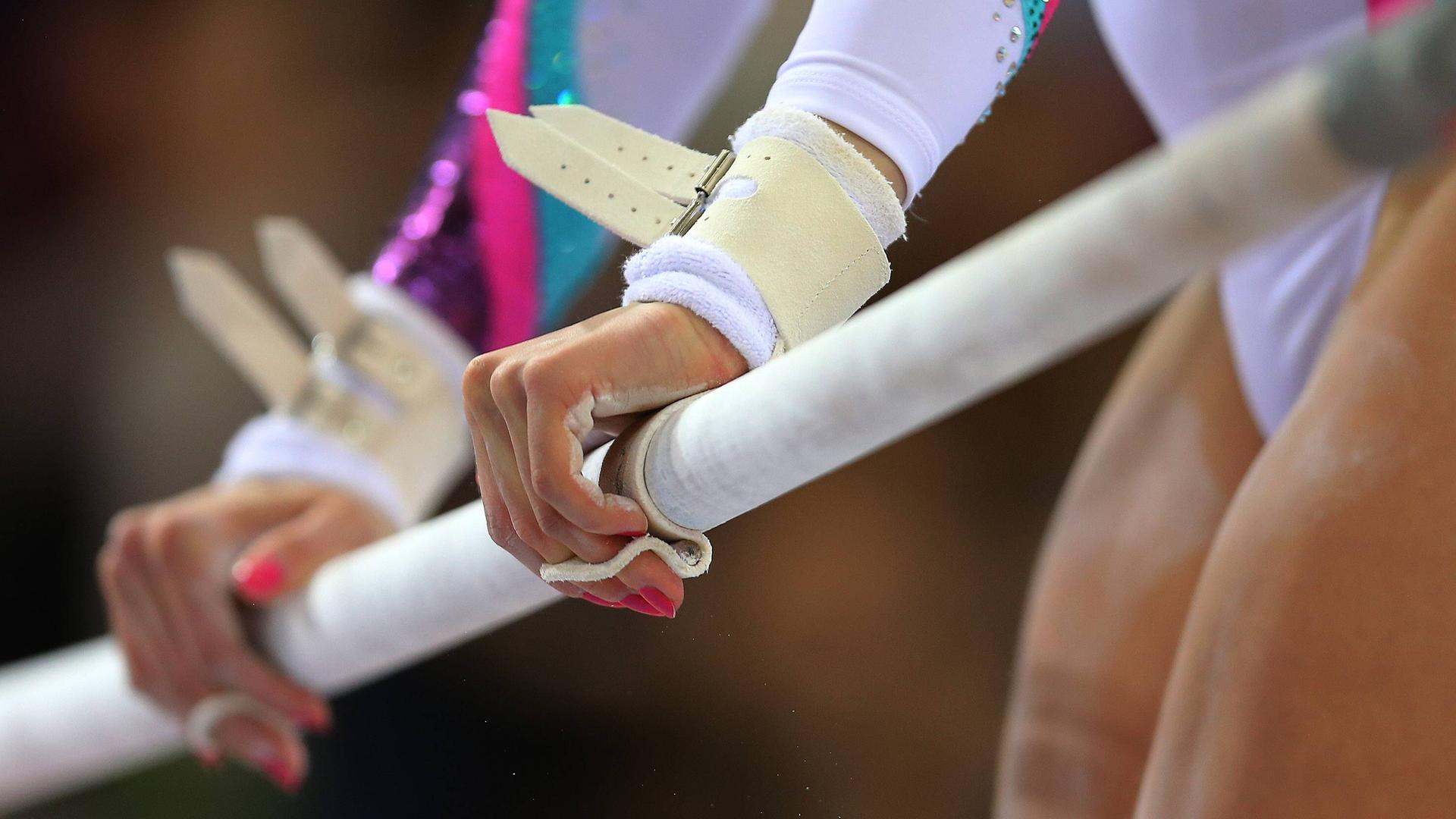

Direkt nach den Olympischen Spielen – das ist eine Phase, in der der Stress und die Spannung abfallen. Bei Athleten, Trainer:innen und Personal. Das große Ziel innerhalb von 4 Jahren – vielleicht einmalig in einer Sportlerinnenkarriere – das gibt es dann erst einmal nicht mehr. Obwohl dann auch etwas geschafft ist: Das Phänomen Post Olympischer Blues beschreibt, wie verbreitet negative Emotionen nach Olympischen Spielen sind und es hat in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit gewonnen.

Das ist zum Beispiel auch daran erkennbar, dass Psychologinnen und Psychiater zusammenarbeiten, damit Athleten nicht abrutschen zum Beispiel in eine Depression. Eine dieser Psychologinnen ist Doktor Charlotte Behlau, sie arbeitet für den Olympiastützpunkt Westfalen mit Athletinnen und hat mit zwei Kollegen zusammen ein Papier für Betreuungspersonal herausgegeben: Wie kann mit diesem Olympischen Blues umgegangen werden?

Vorbereitung auf die Spiel als "Identität"

Ein mentales Tief nach einer Hoch-Stress-Phase kennen viele Menschen, etwa wenn nach einer intensiven Phase im Job die Erschöpfung kommt. Was Sportlerinnen und Sportler nach den Olympischen Spielen erleben, sei aber stärker, erklärt Behlau im Dlf. Die Vorbereitung auf diesen einen Wettbewerbs nimmt eine extrem große Rolle ein:

"Das ist quasi die ganze Identität. Der ganze Sinn des tagtäglichen Lebens ist darauf ausgerichtet", sagt Behlau. Auch der Medienrummel sei für viele ungewohnt und dann plötzlich wieder weg. "Und dann fährt man nach Hause, und auf einmal ist es still. Und dann kommen eben Einsamkeitsgefühle, Isolation, man weiß nicht mehr so genau: wie geht man weiter vor? Die ganze Identität verändert sich, und das ist eben dann dieser Blues, der eintritt."

An diesem Punkt müsse man aufpassen, alle im Umfeld müssten sehr sensibel sein. Den Blues beschreibt Behlau als melancholisch. Er betreffe auch Trainerinnen, Trainer und das gesamte Team hinter den Sportlern. Eine klinische Depression könne man davon aber klar abgrenzen.

Fehlende Motivation nach den Spielen

Klassische Symptome nach den Spielen seien fehlende Motivation, fehlender Antrieb. Sich daran zu gewöhnen, wieder ohne ein unterstützendes Team oder in Mannnschaftssportarten auch die anderen Sportler und allein zu sein, sei schwierig, erklärt Behlau. Wichtig sei eine Vorbereitung auf diese Situation und Hilfe aus dem Umfeld.

Im Streben nach der maximalen Leistung bei den Spielen werde im Vorfeld die Zeit nach den Wettbewerben nicht priorisiert, erklärt Behlau. Sinnvoll sei dies dennoch: „Idealerweise fängt man früh genug damit an. Wenn man überhaupt diesen Fahrplan, die Struktur auferlegt: Wie gehen wir vor? Plant man das dann sofort einmal mit ein und bespricht das dann eben. Also so eine mentale Vorwegnahme: Das kommt danach.“

Entscheidend ist für Behlau dabei der Hinweis, dass das Tief, der Blues nach den Spielen normal und weit verbreitet sei. So könnten Athletinnen und Athleten sich eher damit beschäftigen und einen Umgang mit dem Blues finden anstatt das Gefühl zu verdrängen.

Wegfall von Struktur

Die Strategien der Betroffenen sind dann sehr unterschiedlich und individuelll: Ruhe, Urlaub, Freizeit in anderem Kontext, auch Sport außerhalb vom Wettbewerb seien Optionen, erklärt Behlau. Die Sportler müssten ihre Körper nach der maximalen Anstrengung auch langsam herunterfahren und nicht einfach abrupt die Belastung beenden.

Für die Athleten gebe es nach den Spielen plötzlich weniger Struktur, weil der durchgetaktete Trainingsalltag fehle. Sie könnten dann bewusst und selbstbestimmt entscheiden, was sie brauchen und möchte. Mit dem sportlichen Umfeld müsse außerdem genau analysiert und dann verarbeitet werden, was bei den Spielen passiert sei. Daraus könne man für die Zukunft lernen.

In Sachen Post Olympischer Blues sei das Sportsystem noch sehr am Anfang, sagt Behlau. Beim Deutschen Olympischen Sportbund gebe es zwar einen Beauftragten für die seelische Gesundheit. In den einzelnen Sportverbänden hänge es dagegen noch sehr von Einzelpersonen ab, wie mit dem Post Olympischen Blues umgegangen werde.