"Während der Trauerfeier für den toten Photographen und Bühnenbildner Chargesheimer auf dem Kölner Westfriedhof kam es zu erregten Auseinandersetzungen vor der Friedhofshalle. Auf Wunsch der Familienangehörigen durften die vielen Freunde und Bekannten des Toten nicht an der Gedenkfeier teilnehmen.“

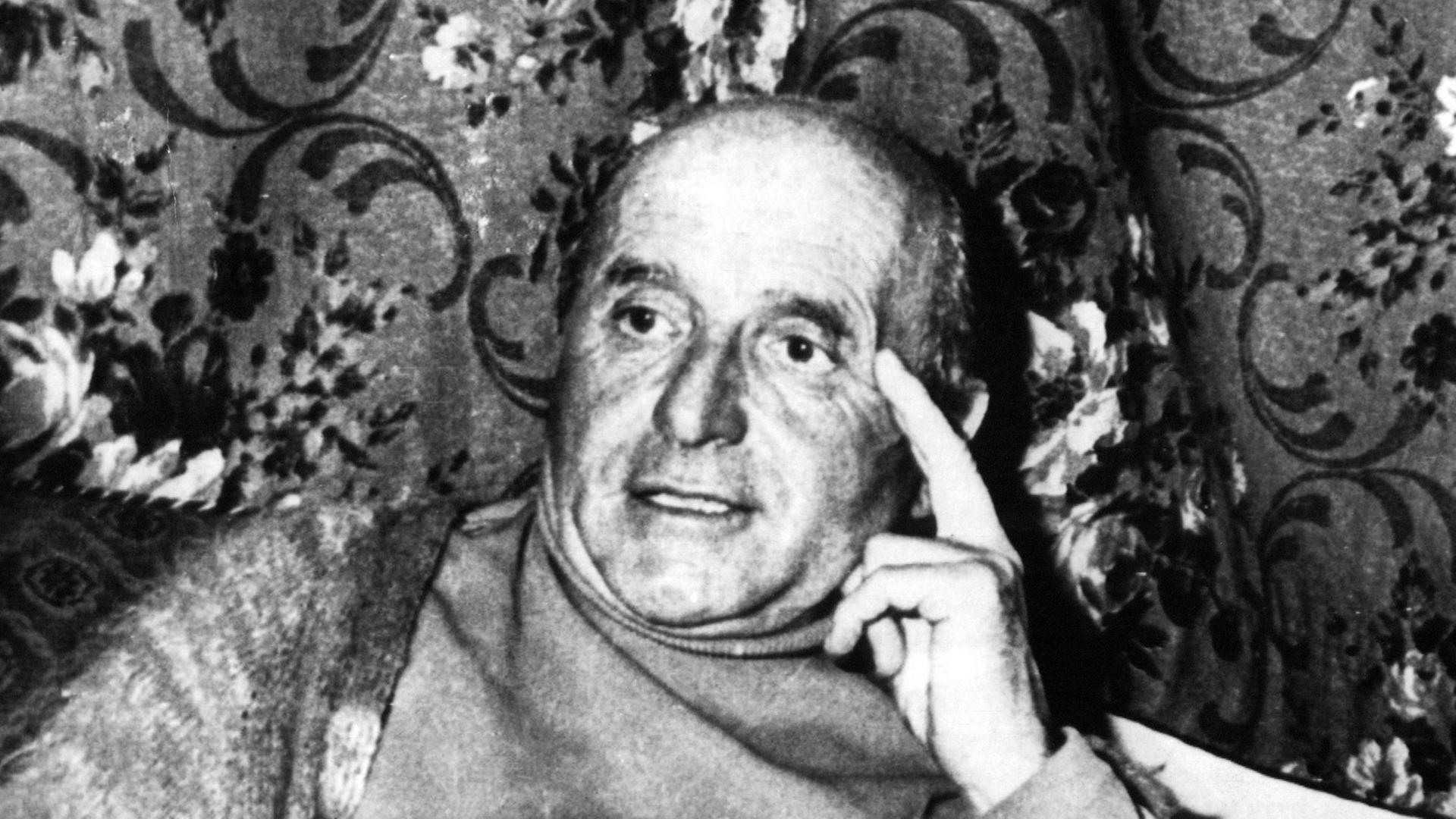

Traurig, was sich da auf dem Friedhof abspielte, aber, was den Verstorbenen anging, nicht ganz unpassend. Mit dem Künstler Chargesheimer war es im Leben nicht immer einfach gewesen und die Umstände seines Todes waren es auch nicht: Erst mehrere Tage nach seinem mutmaßlichen Suizid am 31. Dezember 1971 wurde er aufgefunden, in seiner Kölner Wohnung. In diese Wohnung, die den Bombenkrieg wundersam überstanden hatte, war der junge Carl-Heinz Hargesheimer nach 1945 eingezogen. 1924 geboren, hatte er an der Kölner Werkschule studiert, über seine letzten Kriegsjahre ließ er sich später nur ungenau aus.

Schwärzestes Schwarz gähnt aus zerbombten Mauern

Es war auch nicht wichtig, wie überhaupt alle Wichtigkeiten zerfielen angesichts der zerstörten Stadt: ihre Verheerungen machte er zum Thema seiner Fotografie, die das Grauen in expressionistische Bilder fasste.

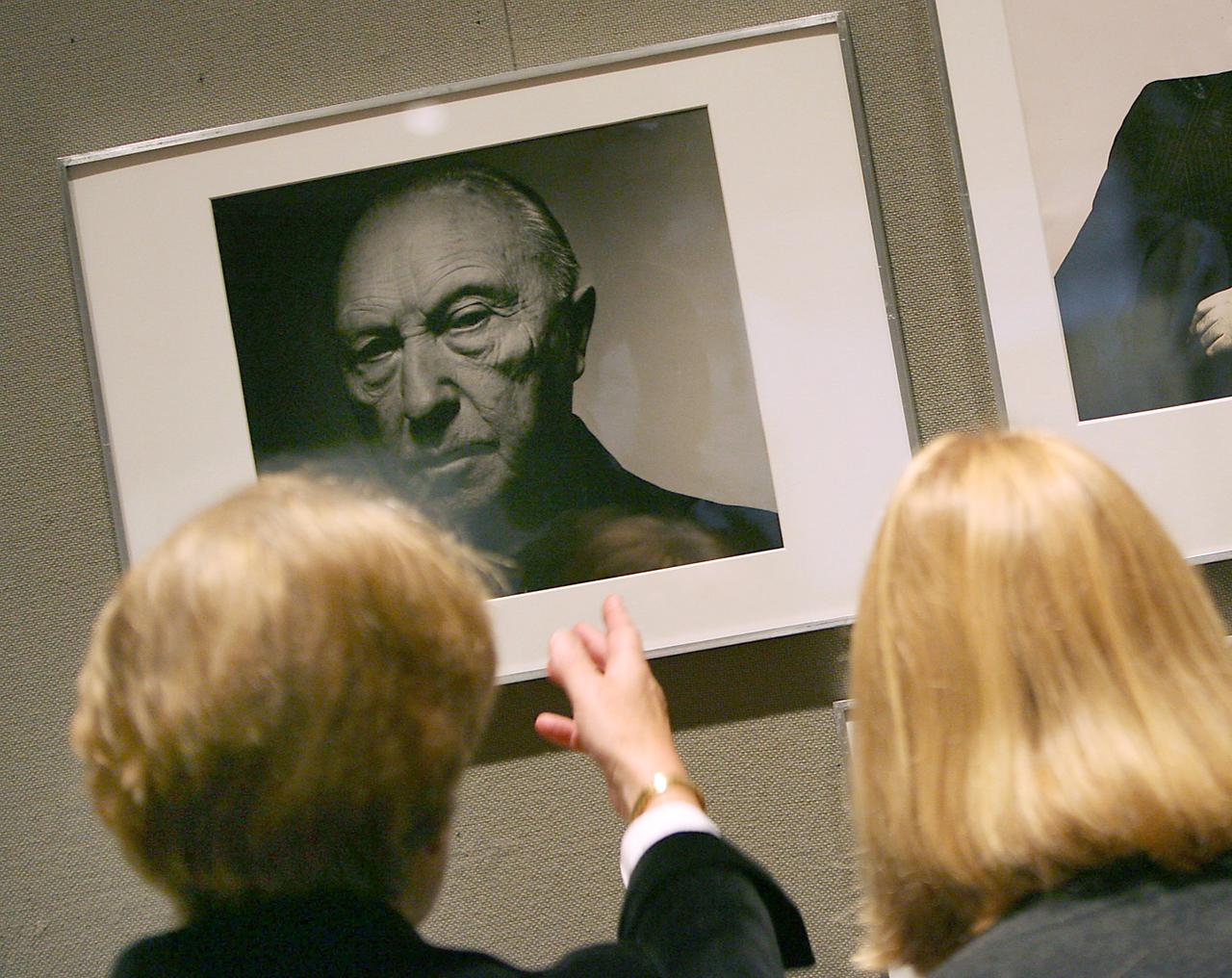

In Chargesheimers Bildern gähnt das schwärzeste Schwarz aus zerbombten Mauern: Dunkle Hintergründe und harsche Kontraste prägen auch seine Porträtaufnahmen. Mit manchmal wie enthaupteten Köpfen vor lichtlosem Grund erregte Chargesheimer, wie er sich nun nannte, nicht nur Wohlwollen. 1956 wurde sein "Spiegel"-Titelbild mit einem Porträt von Konrad Adenauer als diabolisch belichtete Wahlkampf-Attacke empfunden:. "Eine Wiedergabe, die eher einem alten Tibetaner, einer Mumie oder dem 'letzten Mohikaner' gleicht", schrieb ein Leser.

Ein radikal Subjektiver

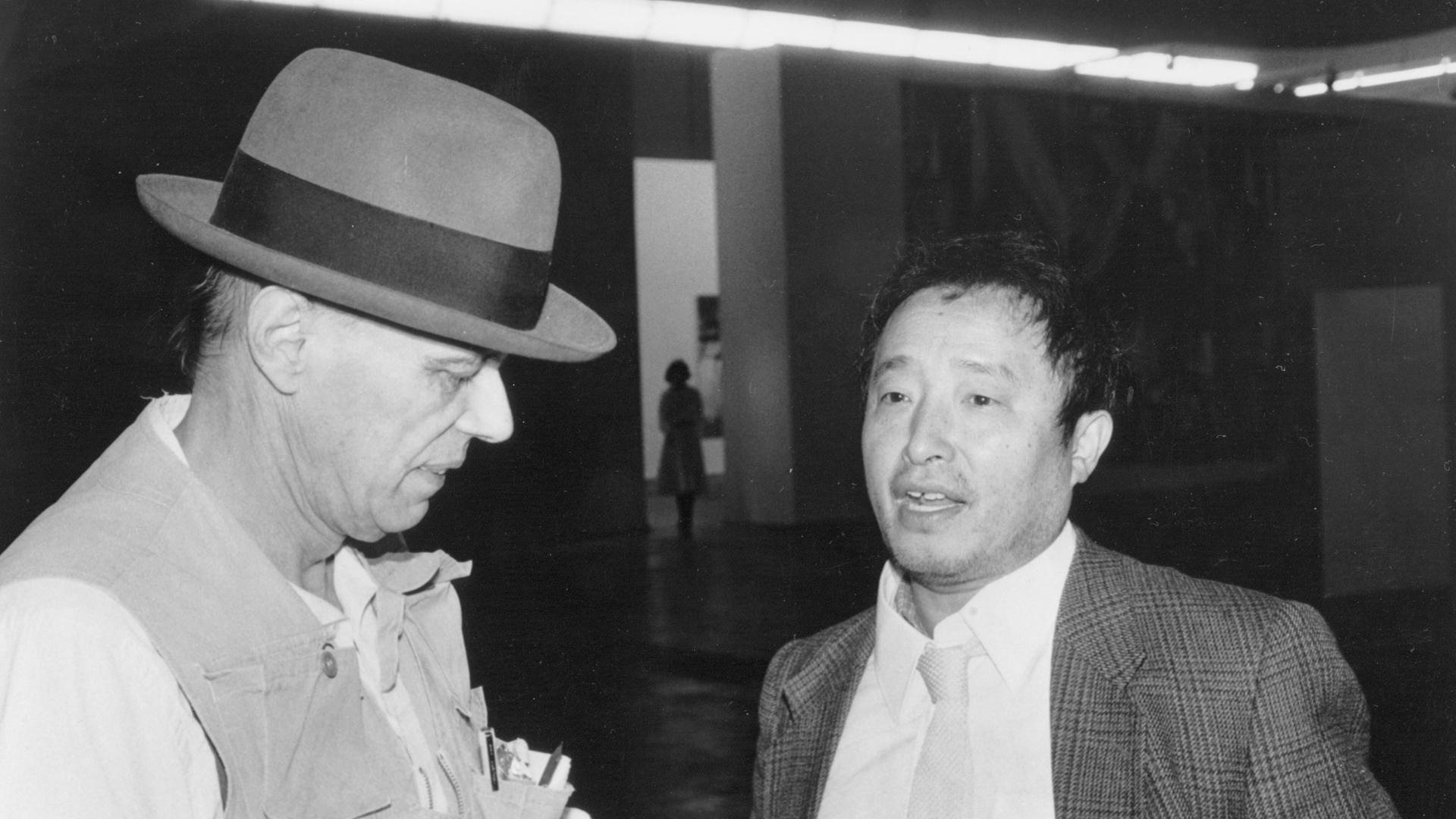

Adenauer wurde trotzdem wiedergewählt. Einen Pantheon populärer Größen lichtete Chargesheimer in seinen besten Zeiten ab, von Romy Schneider bis Jean-Paul Belmondo. Er, der radikal Subjektive mit dem Charakter-Schnauzbart, war Teil der progressiven Kunstszene von Heinrich Böll bis zum Jazzförderer Gigi Campi. Seine fotochemischen Experimente, die Lichtgrafiken, waren Avantgarde. Sein Bühnenbild für Luigi Nonos Oper „Intolleranza“ verstörte das Publikum 1962 mit Hakenkreuzen und KZ-Bildern.

Derweil blieb sein Thema die Stadt: Berlin, Paris, und immer wieder seine Heimat Köln. Der Kölner Künstler Jürgen Raap erinnert sich: „Diesen Hund, den Chargesheimer fotografiert hat, den kannte ich noch, der lief immer durch das Viertel."

Kinder, Pferdemetzgereien und kriegsversehrte Straßen

Der Bildband über die Straße "Unter Krahnenbäumen" - im Volksmund UKB - ist eindrückliche Erinnerung an eine No-go-Area der 50er-Jahre, die Jürgen Raap als Kind erlebte - immer auf der Hut vor den älteren Jungs: "Die waren immer einen Kopf größer, immer einer mehr als wir."

Jede Menge Kinder, Pferdemetzgereien und kriegsversehrte Straßen, in denen ein sehr schlichter Karneval gefeiert wurde: Diese damals noch nicht vergangenen, schon gar nicht folklorisierten Verhältnisse schätzten schon Chargesheimers Zeitgenossen. Seine Expedition ins Ruhrgebiet allerdings erregte dort Protest.

„Wir haben nicht die Absicht, derartige Veröffentlichungen unwidersprochen zu akzeptieren.“ Wetterte gekränkt der Oberbürgermeister von Essen, dem der Baldeneysee als Fotomotiv lieber gewesen wäre. Dabei ging es Chargesheimer in seinem Ruhrgebiet-Buch keineswegs nur um die düstere Ästhetik rußgeschwärzter Fassaden, wehrloser Mini-Blumenbeete in dunklen Hinterhöfen oder dominanter Werksarchitektur, betont auch Jürgen Raap:

„Bernd und Hilla Becher haben auch Industrieorte fotografiert, aber das in einer statischen oder konzeptuellen Weise. Und bei Chargesheimer kommt immer eine humane Komponente hinzu.“

Die Farbfotografie boykottiert

Aber die von Häuserabriss und Stadtautobahn geprägte autogerechte Stadt porträtierte Chargesheimer im Bildband "Köln 5 Uhr 30" ostentativ menschenleer. Auch Jürgen Raap wurde damals aus den Prärien seiner Kindheit vertrieben: "Ich nehme auch an, Chargesheimer litt auch unter dieser Entwicklung, das war nicht mehr seine Welt."

Ebenso wenig wie die in den 60er-Jahren siegreiche Farbfotografie, der Chargesheimer sich verweigerte. Seine Freunde rätselten noch jahrelang; aber was letztlich zum Tod des multitalentierten Künstlers führte, wurde nicht geklärt.