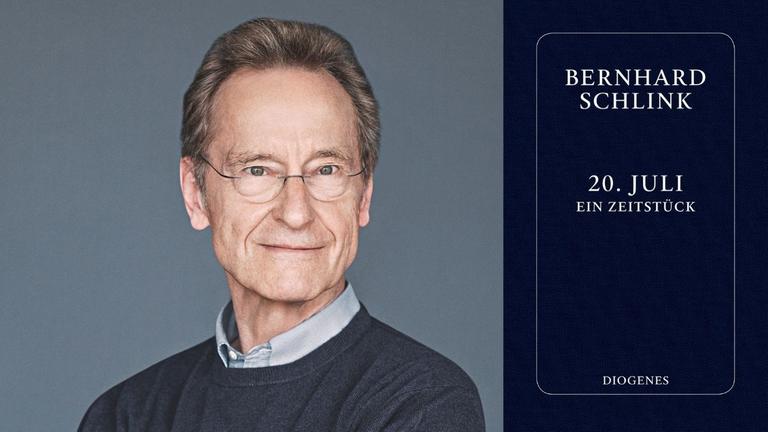

Als Bühnenstück angelegt, funktioniert Bernhard Schlinks Text mit überschaubarer Besetzung und einfachem Setting. Und ebenso überschaubar und einfach ist der Inhalt, was der Wirkung allerdings keinen Abbruch tut.

Im Mittelpunkt stehen fünf Abiturientinnen und Abiturienten und ihr Geschichtslehrer, am Rand des Geschehens ein Rat gebender 68er-Großvater – und gleichzeitig am Rand wie mitten im Geschehen der Spitzenpolitiker einer rechtsextremen Partei. Eine Figur, die irgendwo zwischen Jörg Haider und Ronald Schill angelegt ist. Er und seine Partei "Deutsche Aktion", kurz "DA", fahren Erfolge ein, werden bedrohlich für die fünf jungen Menschen.

"Esther: 37 Prozent für die Deutsche Aktion, 37 Prozent! Hätte einer von euch das für möglich gehalten?

Niklas: Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die DA die Landtagswahl gewinnt.

Esther: Aber nicht so. Nicht vor der CDU mit 21 Prozent, Linken und Grünen mit 16 und 13 und SPD mit 7.

Niklas: Und dass wir eine Koalition von DA und CDU kriegen, hätte auch ich mir nicht träumen lassen. Nur weil die DA der CDU den Posten des Ministerpräsidenten lässt."

Bezüge zur realen Politik

Die Handlung ist also im Osten Deutschlands verortet - die Linke ist hier deutlich zweistellig - und die Finte mit dem Ministerpräsidentenamt spielt auf die Geschehnisse in Thüringen an. Es gibt weitere Links zum realen politischen Geschehen. So lässt Schlink den aufstrebenden rechtsextremen Politiker Rudolf Peters fast durchgehend mit AfD-Vokabular auftreten, mit wirkungsheischenden Begriffen wie "Umvolkung", "Systemparteien" und "Hauptstrommedien".

Peters und seine DA sind für die fünf Geschichtsleistungskurs-Absolventen die Nazi-ähnliche Bedrohung der Demokratie und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Ihr letzter Schultag fällt auf den 20. Juli, den Jahrestag des versuchten Attentats auf Adolf Hitler. Und so diskutieren sie bald - jugendtypisch hitzig - darüber, ob der 20. Juli 1944 nicht ohnehin viel zu spät gewesen sei. Sie kommen unwiderruflich zu der Erkenntnis, dass alles hätte drei Jahre früher passieren müssen und schließlich zu dem Schluss, dass der jetzige 20. Juli ihre Chance sei, gegen Peters vorzugehen, um einen neuen Hitler zu verhindern. Das heißt: Sie beginnen, Mordpläne zu schmieden.

"Wenn es 1931 richtig war, Hitler umzubringen, damit er Jahre später kein Unheil anrichtet, ist es heute richtig, Peters umzubringen, damit er Jahre später kein Unheil anrichtet. Dass er Unheil anrichten wird, wissen wir."

Die Figuren sind nicht stimmig konstruiert

Das ist alles weder raffiniert noch tiefgründig angelegt: Fünf junge Menschen, die den richtigen Weg für sich einschlagen wollen, die sich alterstypisch die Köpfe heiß diskutieren, die mit viel angehäuftem Wissen und so wenig Menschenkenntnis wie Lebenserfahrung alles besser machen wollen als die Eltern- oder Großelterngeneration.

Entsprechend formelhaft und altklug wirkt das, was sie sagen. Dass die Fünf in Bezug auf das aktuelle politische Geschehen völlig informiert und reflektiert auftreten, nimmt man ihnen nicht ab. Auch wenn Schlink drei der Protagonisten 20-22 statt 18 Jahre alt sein lässt und ihnen schwierige Lebenswege zuschreibt, die tatsächlich für mehr Reife sprechen könnten.

Etwas grob konstruiert ist auch die Figur des Lehrers, der ein Blender ist und keinerlei Orientierung bietet. Etwas zu viel des Guten ist, dass er ein Verhältnis mit einer der Schülerinnen hat und sie auch noch im Glauben belässt, er würde für sie Frau und Kinder verlassen.

Was Schlink trotz all dieser Schwächen vortrefflich gelingt, ist, den Wert eines Tyrannenmordes wie seine juristische Fragwürdigkeit zur Diskussion zu stellen. Der Lehrer hat im Unterricht stets Zivilcourage und Widerstand hochgehalten, dann vollmundig zugestimmt, dass man Hitler 1931 hätte töten sollen. Als es aber konkret um die Tötung von Peters, dem heutigen Schurken, geht, rudert er zurück:

"Die Würde des Menschen achten heißt, ihn nicht zum Objekt zu machen. Mit dem präventiven Mord mache ich den anderen zum Objekt meiner Zukunftsvoraussicht. Ich sehe ihn nicht als Subjekt, das anders handeln kann, als ich vorausgesehen habe. Ich fürchte, ich habe es mir zu einfach gemacht..."

Das Gedankenspiel geht auf

Nichts ist bekanntlich einfach, wenn es darum geht, das vermeintlich Richtige zu tun. Und so gehen die Figuren mit Feuereifer daran, ihren Plan umzusetzen, um dann Zweifel und Unwägbarkeiten zu entdecken und wieder zurückzurudern. Die daraus resultierende Spannung wird verstärkt durch die Omnipräsenz des Rechtsextremen im Plot und in der Inszenierung.

Der Politiker Peters ist die ganze Zeit unbemerkt im Raum bzw. auf der Bühne. Schauen die AbiturientInnen seine Reden im Fernsehen an, tritt er nach vorne und trägt sie selbst vor. Er berührt und kommentiert die anderen Figuren unbemerkt. Rechtes Gedankengut bestimmt bereits den Diskurs, auch wenn die Rechten nicht mit am Tisch sitzen.

All das erzielt seinen Effekt und lässt den 20. Juli als den ambivalenten Tag aufleben, der er in der heutigen historischen Betrachtung ist. Ein gelungenes Gedankenspiel zur rechten Zeit.

Bernhard Schlink: "20. Juli. Ein Zeitstück"

Diogenes Verlag, Zürich, 91 Seiten, 16 Euro.

Diogenes Verlag, Zürich, 91 Seiten, 16 Euro.