"So, dann wollen wir mal gucken, wie die Jungs hier zugange sind. Moin, na habt ihr noch mal ein paar Fische auf dem Tisch? Ja! 42:32: Ja, das sind Seezungen, ich vermute mal aus der südlichen Nordsee, oder? Ja, ja südliche Nordsee."

Bevor sie zu sehen sind, steigt schon der unverkennbare Geruch in die Nase: Unzählige gräulich-braune Plattfische liegen im Labor des Hamburger Thünen-Instituts für Seefischerei auf dem Tisch. Drei Mitarbeiter stehen drum herum, schneiden, messen und wiegen. Sie führen eine Art Volkszählung durch. Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und Fortpflanzungsstadium werden ermittelt.

"Daneben laufen natürlich Bestrebungen, auch Modelle zu verbessern, die mit weniger Daten auskommen, wo wir einfach nur die Fangdaten nutzen, um wenigstens grob abschätzen zu können: Wie viele Fische gibt es denn in den Regionen der Welt, wo wir solche genaueren Bestandsschätzungen nicht machen können?"

Gut 90 Millionen Tonnen Fisch wurden zuletzt pro Jahr gefangen. Sagt die Welternährungsorganisation FAO. Das sind rund 20 Kilogramm pro Kopf und doppelt so viel wie noch im Jahr 1972. Doch wenn wir so viel Fische fangen, wie viele bleiben eigentlich noch drin im Wasser? Und bekommen sie noch genügend Nachwuchs, um die hohen Fangzahlen aufrecht zu erhalten?

"Die Fragestellung dieser Rekrutierung, also das heißt, wer überlebt eigentlich in welcher Menge, wurde 1914 das erste Mal systematisch angegangen, von einem Norweger, Herrn Hjort. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein: Gut hundert Jahre später wissen wir es immer noch nicht."

"So, Leute, wir machen klar zum Auslaufen."

Wissenschaftler wollen erfassen, was die Fischer übrig lassen

Es ist acht Uhr morgens. Ein leichter Wind legt den Greifswalder Bodden in kräuselige Wellen. Die Fischer von Lauterbach sind bereits zurück im Hafen und sortieren in der Morgensonne ihren Fang. Während sie ihren Ertrag in Kisten zählen, macht sich ein paar Meter weiter auf der "Clupea" eine kleine Crew ebenfalls bereit zur Inventur. Allerdings wollen die Wissenschaftler hier das erfassen, was die Fischer übrig lassen: Und sie zählen nicht die dicken Fische, sondern die kleinen Larven – den Fisch von morgen.

"An Deck und Schraube frei?", "An Deck und Schraube frei!"

"Wir fahren jetzt zur ersten Station, und dann setzen die Kollegen das Netz ins Wasser. Und dann ziehen wir es wieder hoch, und dann wird unten das Netz geleert und geguckt, wie viele Heringslarven drin sind."

Nach einer genau festgelegten Schleppprozedur holt Crewmitglied Annemarie Jetter die beiden Netze wieder an Bord. Sie sehen aus wie Basketballkörbe mit langen Netzen, die spitz zulaufen und von einem kleinen Plastikbehälter abgeschlossen werden.

"Da guckt man jetzt, was da so alles drin ist, und das wird dann notiert. Was man da an Pflanzen drin hat, an Zooplankton, an Fischlarven..."

Das Ergebnis sieht unspektakulär aus: ein paar Algen, jede Menge winzige Ruderfusskrebse, manchmal eine Feder oder ein Insekt. Doch Patrick Polte vom Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei greift zielstrebig ein Seegras heraus und hält es ins Licht. Er hat den Frühjahrshering entdeckt: Wie kleine durchsichtige Globuli kleben die Eier an dem Seegras.

"Wenn man das mal unters Mikroskop legt, kann man auch sehen, wie alt die sind, die Eier. Gestern haben wir das mal gemacht. Da waren die meisten noch sehr frisch, da sah man nur den Dotter. Aber eins haben wir gesehen, da zappelte schon ein Embryo drin. Wenn man die mit Licht anstrahlt, fangen die immer an zu zappeln."

Die Heringe kommen ab Februar in den Bodden, und jedes Weibchen klebt um die 20.000 Eier vornehmlich auf Wasserpflanzen. Jetzt im März lässt sich nur unter dem Mikroskop mal die ein oder andere winzige Larve finden. Sobald die Wassertemperaturen hier steigen, schlüpfen die Larven zu Tausenden. Bei 40.000 gefangenen Larven in einer Probe liegt der Rekord.

Damit macht es der Hering den Wissenschaftlern leicht. Während die meisten anderen Fische Millionen Eier frei schwebend ins Wasser abgeben, klebt der Hering seine Eier fest. Auch die Larven bleiben in den ersten Tagen in ihren Aufzuchtgebieten:

Der Herings-Bestand wurde 2016 auf 140.000 Tonnen geschätzt

"Der Greifswalder Bodden wird als einer der Haupt-Laich- und Aufwuchsgebiete eingeschätzt, weil die Larvenproduktion aus diesem Gebiet immer sehr stark korreliert mit dem, was dann an einjährigen Jungfischen in der westlichen Ostsee im Herbst gefunden wird. Hier beim Hering kann man also im Prinzip schon drei Jahre vorher sagen: Ok, die Produktion an Jungtieren ist gut oder schlecht, und das wird in Zukunft in den Bestand reinwachsen."

Auf 140.000 Tonnen wurde der Herings-Bestand in der westlichen Ostsee im Jahr 2016 geschätzt. Rechnet man diese Zahl in Fische um, wird es schwindelerregend: Selbst wenn das Höchstgewicht des Herings von einem Kilogramm angesetzt wird, ergibt sich ein Bestand von 140 Millionen Heringen – allein in der westlichen Ostsee. Andererseits wurden hier aber zuletzt auch um die 40.000 Tonnen Hering jedes Jahr gefischt – also mehr als ein Viertel des Bestandes entnommen. Weil die Art vergleichsweise schnell geschlechtsreif wird und viel Nachwuchs bekommt, gilt sie trotzdem als nachhaltig befischt.

"Der Hering generell sollte man meinen, gehört zu den am besten untersuchten Fischen. Er wird schon seit Jahrhunderten durch den Menschen genutzt. Und viele grundlegende Konzepte in der Fischereiforschung sind anhand von Heringsforschung erstellt worden. Trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, wie viel man eigentlich nicht weiß."

Um eine Idee davon zu bekommen, was in den unendlichen Weiten der Meere vor sich geht, werden enorme Anstrengungen unternommen. Für die Erforschung der Heringslarven fährt die Clupea 36 Stationen im gesamten Bodden ab – jede Woche von März bis Juni. Mit der Auswertung der gesammelten Proben sind die Wissenschaftler ein volles Jahr beschäftigt. Daneben werden noch zahlreiche andere Forschungsfänge durchgeführt und mit Echoloten die halbe Ostsee vermessen. Ein Aufwand, den viele Länder mit reichen Fischgründen überhaupt nicht betreiben können. Gefischt wird dort natürlich trotzdem – auch mit EU-Booten erklärt der Kieler Fischereiökonom Jörn Schmidt.

Bestandsuntersuchungen in Westafrika sind eine große Herausforderung

"Die EU versucht ja immer zu gucken, ob die Fangflotten, die sie haben, auch international agieren können und versuchen dann Verträge abzuschließen mit Drittstaaten, wo sie davon ausgehen, dass die heimische Flotte nicht in der Lage ist, die Fischproduktion allein abzufangen und sozusagen die Überschussproduktion dann einzukaufen. Ein Problem dabei ist, dass die Bestandsuntersuchungen, die in Europa schon eine Herausforderung sind, natürlich in Westafrika noch eine größere Herausforderung sind, weil wir da noch viel weniger verlässliche Fangdaten haben und noch viel weniger fischereiunabhängige Surveys. Deswegen ist es schon schwierig zu sagen, wie viel Überschussproduktion man überhaupt hat."

In den letzten Jahren wurden neue Methoden entwickelt, um den Aufwand einzudämmen. Eine davon ist die so genannte Umwelt-DNA, die nichts anderes benötigt als ein, zwei Liter Meerwasser. Wie bei einer Spurensicherung werden dabei kleine Schüppchen und winzige Mengen von Schleim oder Kot analysiert, die alle Lebewesen in irgendeiner Form im Wasser hinterlassen, berichtet Philip Thomsen von der Universität Kopenhagen. Er hat diese Methode erstmals in der Tiefsee vor Westgrönland angewendet. Dort wurden mit Schleppnetzen Forschungsfänge in einem Kilometer Tiefe durchgeführt und gleichzeitig Wasserproben genommen. Die analysierten Philip Thomsen und seine Kollegen im Labor.

"Wir bekamen eine Menge Gensequenzen heraus, viele Millionen. Das war am Ende ein großes biometrisches Puzzle. Wir mussten Fehler herausfiltern, Sequenzen, die nicht passten. Das war schon schwierig, und wir sind dabei sehr sorgfältig vorgegangen. Das ist wie eine Spurensicherung im Ozean."

Am Ende stimmten die Ergebnisse der Wasseranalysen erstaunlich gut mit den Fängen aus den Schleppnetzen überein. Lediglich zwei von 30 Fischfamilien konnten bei der DNA-Analyse der Wasserproben nicht entdeckt werden, dafür wurden drei Arten gefunden, die wiederum nicht im Netz gelandet waren. Anhand des DNA-Materials ließ sich sogar etwas über die Menge des Fisches sagen.

"Den Vergleich haben wir für die beiden häufigsten Arten, den Heilbutt und den Rotbarsch, gemacht. Und als wir die Ergebnisse auf eine Karte eingetragen haben, zeigte sich, dass dort, wo mit den Schleppnetzen viel gefangen worden war, auch besonders viel DNA-Material in den Proben war."

Noch können keine präzisen Angaben zu Bestandsgrößen gemacht werden, wohl aber grobe Abschätzungen; und das Potential der Methode ist längst nicht ausgeschöpft, meint auch Rainer Froese vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

"Ich könnte in Entwicklungsländern relativ einfach eine Wasserprobe nehmen und sagen, ok, das sind eure Bestände, so viel ist von dem da, so vie1 ist von dem da. Zur Zeit ist das aber noch Zukunftsmusik, wäre schön, wenn das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren verfügbar wäre – eine hochinteressante Richtung!"

Es tut sich einiges bei der Vermessung der Fischbestände. Auch bei vermeintlich alten Technologien wie dem Echolot. Mittlerweile gibt es ausgefeilte Methoden, mit denen Fischschwärme über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern erfasst werden können. Zudem werden auch optische Methoden entwickelt, erzählt der Leiter des Hamburger Thünen-Insituts für Seefischerei, Gerd Kraus: Unterwasserfernsehen.

Die Langzeitvision: Autonome Gleiterflotten

"Wir gucken im Nahfeld mit Stereokameras, welche Fische sind da und identifizieren sie vollautomatisch mit Software. Und das ist ganz vielversprechend. Das ist im Moment ein stationäres Gerät, das versuchen wir weiter zu entwickeln."

Irgendwann sollen die optischen mit akustischen Methoden gekoppelt werden. Vereinfacht ausgedrückt sagen die Kameras dann, welcher Fisch da ist, und die Echolote messen, wie viele es sind – und das ganze möglichst mobil.

"Die Langzeitvision ist hier tatsächlich, autonome Gleiterflotten durch die Meere zu schicken, die automatisch messen, wer denn da so rumschwimmt und wie viel von welcher Art im Meer sind, ohne dass wir sie fangen und dafür natürlich auch töten müssen."

Der Status quo aber sieht noch anders aus.

"Da sieht man, die sind schon aufgeschnitten. Das heißt, da haben die Kollegen schon nachgeguckt, und bestimmt ob das Männchen oder Weibchen sind, haben nachgeschaut, wie ist der Reifezustand, da können wir also eine relativ gute Einschätzung darüber abgeben, wann die sich reproduzieren."

Im Hamburger Thünen-Institut für Seefischerei sind Seezungen angekommen, die von den Forschern genau vermessen werden. Ein Mitarbeiter des Instituts nimmt gerade ein feines Skalpell zur Hand, um einen der wichtigsten Datenschätze bei Fischen zu heben.

"Der Kopf wird einmal aufgeschnitten, dann sind hier so zwei Kapseln, und da liegen die Gehörsteine drinne. Das sind die großen Otolithen, die wir hier sehen. Man kann hier schon ein paar Ringe sehen."

Bevölkerungsprognosen für Seezungen sollen erstellt werden

Die Ringe in den Otolithen, also den Gehörsteinchen, sind ähnlich aussagekräftig wie die Ringe beim Baum. In ihnen bilden sich die Fresspausen im Winter ab, so dass sich das Alter der Fische bestimmen lässt. Das wiederum ist für die Bestandsberechnung sehr wichtig.

Denn was hier im Labor stattfindet, ist eine Art Zensus, der später dabei hilft, die Bevölkerungsprognose für Seezungen zu erstellen.

"Wir gucken uns an, wie viele Fische einer Altersklasse sind da? Welcher Art sind sie da? Und dann berechnen wir über die Sterbe- und Nachwuchsraten, wie sich das in die Zukunft entwickeln wird. Das ist aber, wie gesagt, immer basierend auf sehr kleinen Stichproben, weil das Meer sehr groß ist und sehr weit. Und insofern haben wir eine große Unsicherheit, die wir dann aber auch in unseren Empfehlungen berücksichtigen müssen."

In der Regel produzieren Fischweibchen Millionen von Fischeiern. Nur ein kleiner Bruchteil davon überlebt. Denn der Erfolg des Nachwuchses ist abhängig von Temperatur und Nahrung, von Fressfeinden und Strömungen, kurz, von vielerlei Faktoren, die sich nur schwer berechnen lassen. Im Gegensatz zu Heringseiern, die fest am Boden verklebt sind, schwimmen die meisten anderen Fischeier frei im Wasser herum, und auch die Larven sind schwerer zu lokalisieren, so dass den Forschern im ohnehin sehr kleinteiligen Puzzlespiel gleich mehrere Teile fehlen. Den Zustand der Bestände zu beschreiben, ist schon schwierig genug. Noch unübersichtlicher aber wird es, wenn es um die Zukunft geht: Wie viele Fische werden im nächsten Jahr im Wasser sein? Immer wieder wird die sorgfältig errechnete Prognose von der Realität überholt. So etwa im letzten Jahr beim Dorsch.

"Westlicher Dorsch vor dem Zusammenbruch"

"Dorsch in Not"

"Schlechter Bestand in der Ostsee"

"Bedroht neue Fangquote Existenz der Ostsee-Fischer?"

"EU legt Hobbyangler an die Leine"

"EU senkt Fangquote für den Dorsch"

"Dorsch-Fangquote: Das ist eine Vollkatastrophe"

"Überfischung: Mit speziellen Netzen den Dorsch retten"

"Den Dorsch retten auf Kosten der Fischer?"

"Auszeit für Dorsche"

"Da haben wir auch die Situation, dass der Bestand in keinem guten Zustand ist. Das ist ein klassischer Mischbestand, der sich zwischen dem östlichen und westlichen Teil hin und her bewegt. Gleichzeitig haben wir ein Problem aufgrund der Vermischung der Bestände zu bestimmen, wie alt der überhaupt ist, weil wir unterschiedliche Wachstumsraten zwischen den verschiedenen Beständen haben. Und am Ende des Tages mussten wir einfach anerkennen, dass wir nicht in der Lage waren, eine vernünftige Prognose abzugeben. Und deswegen kam der Internationale Rat der Meeresforschung am Ende mit einer sehr vorsichtigen Fangempfehlung: Nämlich mit der Einstellung der Fischereitätigkeit."

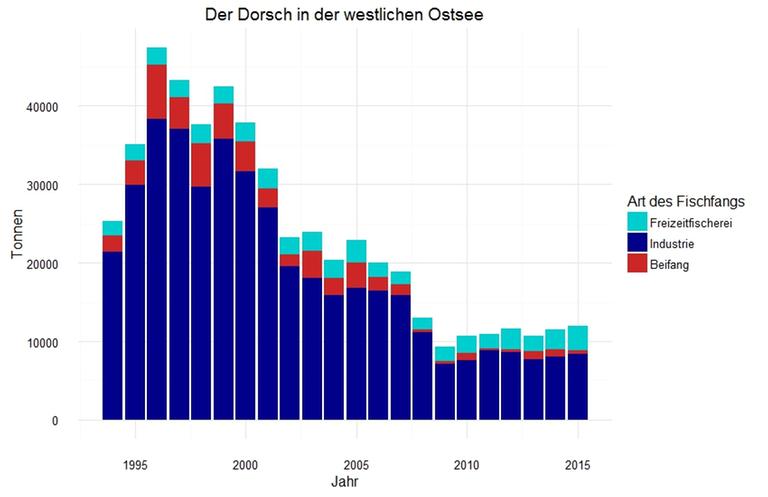

Tatsächlich war der Zusammenbruch des Dorschbestandes über die Jahre hinweg absehbar. Ein gesunder Bestand, meint Rainer Froese vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, kann den ein oder anderen schlechten Nachwuchsjahrgang verkraften. Der Fischereibiologe zeigt auf ein Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein ganzer Nachwuchsjahrgang beim Dorsch ausfallen könnte. Seit 2009 habe diese Wahrscheinlichkeit aufgrund der kleinen Bestandsgröße bei 70 Prozent gelegen, erklärt er.

"Man sieht die starken Schwankungen, die sind normal. Wenn der Bestand groß ist, dann machen die Schwankungen nichts. Aber wenn der Bestand klein ist, kann das auf Null gehen. Deswegen darf man den Bestand eigentlich nicht unter diese rote Linie fallen lassen. Da war er aber die ganze Zeit. Und jetzt ist die Frage: warum?"

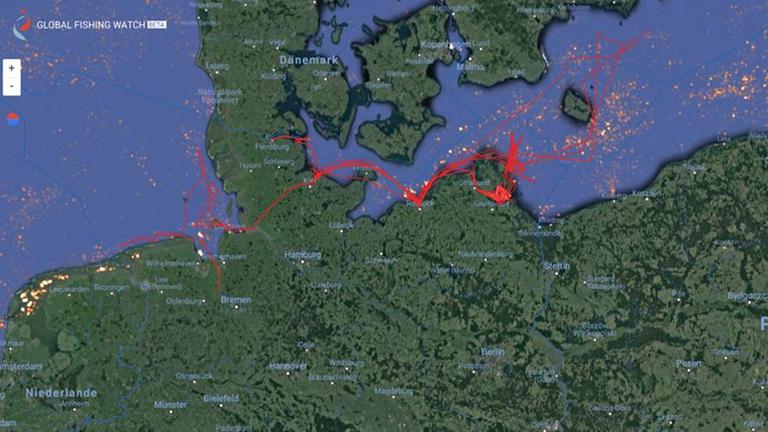

Auf diese Frage gibt es gleich mehrere Antworten, und sie zeigen exemplarisch, was schief läuft im Fischereimanagement: Zum einen werden die Fangzahlen teilweise nicht richtig erfasst. Freizeitfischer auf so genannten Angelkuttern müssen sich an keine Quote halten. Sie holten Schätzungen zufolge aber zuletzt fast genauso viel Dorsch aus der Ostsee wie kommerzielle Fischer. Ein Problem, das es weltweit gibt – ob es nun die vielen kleinen Fischerboote in Entwicklungsländern sind oder private Angler in Industrienationen. Noch entscheidender aber ist, dass wissenschaftliche Fangempfehlungen oft nicht berücksichtigt wurden. Beim Dorsch wurden sie vom EU-Ministerrat Jahr für Jahr weit überschritten. Und das, obwohl die Fischer die erlaubte Menge an Dorschen in der Ostsee schon gar nicht mehr fanden.

"Hier wurden 20.000 Tonnen erlaubt, und nur 13.000 konnten die Fischer überhaupt fangen. Und es war nicht so, dass die aufgehört haben, dass da noch Fische waren. Das ist eigentlich das ultimative Versagen des Fischereimanagements. Da kann ich auch gleich gar kein Management machen. // Deswegen müsste man das Geld, das dafür ausgegeben wurde, eigentlich zurückverlangen. (19:13:) Die Fische in den europäischen Gewässern gehören den europäischen Bürgern, nicht dem Minister, nicht den Fischern. Die Bürger haben quasi der Politik anvertraut, mit diesem öffentlichen Gut vernünftig umzugehen, dass es erhalten bleibt, dass es ordentlich Rendite abwirft."

"Fische kümmern sich nicht um Grenzen, aber wir tun es"

Eigentlich müsste eine gute Rendite im Sinne aller sein. Allein in Europa, so ergab eine Studie, könnte doppelt so viel Fisch gefangen werden, wenn die Bestände in einem besseren Zustand wären. Tatsächlich sind die Fronten zwischen Fischern und Wissenschaftlern zumeist verhärtet. Man redet mehr über- denn miteinander. Und das ist eigentlich schade, meint der Kieler Fischereibiologe Jörn Schmidt.

"Zum Beispiel für den östlichen Ostseedorsch war es so, dass man gesagt hat: Oh wir haben irgendwelche Veränderungen in der Umwelt, die dazu führen, dass die Fische kleiner geworden sind. Und die Fischer gesagt haben: naja wir haben das schon seit 2007 beobachtet. Es hat sich aber erst 2010/11/12 tatsächlich auch in den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen gezeigt. Das heißt, hätte man da einen Informationsfluss gehabt, dann hätte man schon früher die Modelle anpassen können."

Die Umweltveränderungen sind eine weitere Variable in den Modellen der Fischereiwissenschaftler, die sich nur schwer fassen lässt. Selbst beim nachhaltig gemanagten Heringsbestand der Ostsee machen sich Wissenschaftler Sorgen, weil die Menge der Larven seit einigen Jahren zurückgeht. Sie vermuten den hohen Nährstoffeintrag und Klimaänderungen als Ursache. Weltweit gibt es immer mehr Beispiele für einen massiven Einfluss des Klimawandels auf Fischbestände. Richard Spinrad, leitender Wissenschaftler der amerikanischen Wetter und Ozeanbehörde NOAA:

"Es ist sehr viel im Wandel. Was zum Beispiel bisher der Alaska-Seelachs war, ist jetzt der russische Seelachs, weil die Fischbestände aufgrund des Klimawandels woandershin wandern – meistens nach Norden. Viele dieser Bestände ziehen drei bis vier Kilometer pro Jahrzehnt, das hat sehr große Auswirkungen. Die Fische kümmern sich nicht um Grenzen. Aber wir tun es. Und deswegen müssen wir gut verstehen, wohin sie gehen. Und, was noch wichtiger ist: Können wir eine Methode entwickeln, mit der sich diese Wanderungen vorhersagen lassen?"

Die Umwelt-DNA wäre eine solche Methode. Ihre Prognosen zum Einfluss des Klimawandels auf Fischbestände sind bisher eher allgemeiner Natur. So wie die von Spinrads Kollegen, Charles Stock. Er beschäftigte sich unlängst mit der Frage, ob der Klimawandel die Größe der Fischbestände verändern wird. Bisher hatte man angenommen, dass die unterste Stufe des marinen Nahrungsnetzes, das Phytoplankton, durch die Erwärmung um etwa zehn Prozent zurückgeht und auch die Fischbestände in dieser Größenordnung schrumpfen würden. Doch Charles Stock kam zu einem anderen Ergebnis.

"Dieser Rückgang überträgt sich nicht eins zu eins auf die Fischerträge, sondern verstärkt sich aufgrund von Änderungen im Nahrungsnetz. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass sich die Fangmengen nur um zehn Prozent, sondern in einigen Regionen eher um 25 bis 50 Prozent verringern werden."

Sollte dieser Vorhersage zutreffen, wäre es noch drängender, die Bestände nicht zu überfischen. Denn je größer ein Bestand ist, desto größer sind auch die Mengen, die bei einem nachhaltigen Management Jahr für Jahr gefischt werden dürfen. Nur: Wer soll eine solch vernünftige Entscheidung durchsetzen?

Bisher sind in der Fischereiwissenschaft vor allem die forschungsaufwändigen Methoden vorangetrieben worden, die sich viele Länder nicht leisten können oder wollen. Dass sich aber auch mit nur wenigen Daten schon ganz passable Aussagen über die Fischbestände machen lassen, wollen Kieler Forscher jetzt zeigen. Sie verwenden bereits verfügbare Daten über Fangmengen und deren Entwicklung und fügen sie in neue, komplexere Modelle.Rainer Froese:

Das Ziel: Bestehende Daten besser nutzen

"Unsere Methode benutzt zwei Parameter: Zum einen die Größe des Bestandes, wenn er gar nicht befischt wäre, und die Produktivität. Die Produktivität können wir abschätzen aus der Lebensstrategie – in welchem Alter werden sie geschlechtsreif, wie viele Nachkommen erzeugen sie. Haie etwa haben nur so ein, zwei, drei vier, fünf Nachkommen pro Jahr, und Kabeljau, Heringe, Scholle haben – na – Tausende pro Weibchen. Wenn man diese Zahlen kennt, also die Produktivität der Art und die Fänge, dann kann man ungefähr ausrechnen, wie viele Fische im Wasser sein müssen, um diese Fänge Jahr für Jahr produzieren zu können."

Nicht neue Daten zu erheben, ist also das Ziel, sondern bestehende besser zu nutzen und besser zu modellieren.

"Und das machen wir mit einer Zufallsmethode, die für diese Parameter eine Millionen verschiedene Werte annimmt und die alle durchrechnet. Und das gibt dann einen Mittelwert, und der ist sehr realistisch und sehr ähnlich, als wenn man noch viel mehr Daten über diesen Bestand hätte."

Eine Methode, die schon bei einigen Ländern und Entwicklungsorganisationen Interesse geweckt hat. Denn sie macht vieles leichter.

"Traditionelle Bestandsabschätzungen brauchen Altersschätzungen, da werden also die Gehörsteinchen der Fische ausgelesen und zwar tausende. Und sie brauchen die kommerziellen Fangdaten und Sie brauchen auch noch Forschungsfangdaten, die mit standardisierten Netzen durchgeführt werden. Das ist ein ziemlich hoher Aufwand."

Ein Aufwand, den viele Länder sich nicht leisten können oder wollen. Zumal viele Entwicklungsländer an der Küste ohnehin mit einem weiteren Problem zu kämpfen haben, das sich gar nicht mit offiziellen Daten beschreiben lässt: die illegale Fischerei. Sie macht Studien zufolge in einigen Regionen vor Westafrika bis zu 40 Prozent der gefangenen Menge aus. Hier die Kontrollen zu verschärfen, ist dringlicher als Forschungsschiffe zu bezahlen.

Auf ein Kilogramm Shrimps kommen bis zu neun Kilogramm Beifang

Allerdings landen auch in Europa längst nicht alle gefangenen Fische in der Statistik. Neben der illegalen Fischerei, die hier vergleichsweise unbedeutend ist, geht vieles auch ganz legal wieder über Bord. So genannter unerwünschter Beifang macht weltweiten Schätzungen zufolge acht bis über 25 Prozent der Gesamtfangmenge aus. Bei der Garnelenfischerei kommen auf ein Kilogramm Shrimps sogar acht bis neun Kilogramm Beifang. Fischereiökonom Martin Quaas:

"Was ökonomisch wichtig ist, ist dass man die Fangmengen reguliert. Nicht so entscheidend ist, dass man effektive Beschränkung auf die Anlandungen hat. Denn das, was ja letztendlich zur Überfischung führt, ist ja, wie viel gefangen wird, und nicht was angelandet wird und vom Menschen letztendlich gegessen wird."

Die EU hat 2014 für ihre Gewässer endlich ein Rückwurfverbot beschlossen, das nun schrittweise umgesetzt werden soll. Es schreibt vor, dass alles, was gefangen wird, auch angelandet werden muss. Damit soll nicht nur eine Verschwendung von Ressourcen beendet werden, es hilft auch dem Fischereimanagement. Erstmals werden Wissenschaftler zuverlässige Daten haben, was tatsächlich aus den Meeren geholt wurde. Ob daraus dann tatsächlich Managementpläne entstehen, die auch eingehalten werden, steht auf einem anderen Blatt.

"Wir machen hier im Hause gerade eine Untersuchung des Zustandes der europäischen Fisch-bestände. Also Mittelmeer, Schwarzes Meer und Nordostatlantik. Das sind ca. 400 Bestände, und es gibt so volle Bestandserfassung für so ungefähr 60, 70 Bestände. Also relativ wenig. Und für die anderen gibt es nur Schätzungen. Für viele weiß man nichts. Das Erschreckende und das sehr Traurige bei unserer Analyse ist, dass wir sehr viele Bestände finden, die über-fischt worden sind, zusammengebrochen sind und sich nie wieder erholt haben. Das betrifft besonders Rochen und Haifische, weil die ja oft in Schleppnetzen mitgefangen werden."

Lediglich 12 Prozent der Bestände, so das Ergebnis von Rainer Froese und seinen Kollegen, erfüllen die Vorgaben der gemeinsamen EU-Fischereipolitik. Die Lösung klingt dabei so einfach: Es gibt neue Techniken, unzählige Daten zu Fischbeständen und Fischereitätigkeiten, und es gibt viele neue Methoden, um fehlende Daten schnell zu ergänzen. Würden sie genutzt, um Bestandsgrößen genau zu bestimmen, vernünftige Fangquoten festzulegen und vor allem deren Einhaltung auch zu kontrollieren, könnten im Jahr 2050 doppelt so viele Fische in den Meeren leben wie heute, so eine weitere Aussage der Kieler Studie.

"Man kann von den meisten Fischbeständen etwa 20 Prozent entnehmen, nachhaltig, langfristig. Aber die 80 Prozent muss man im Wasser lassen. Und die Fischer können diese Fische natürlich sehen und fangen. Und müssen verstehen, dass das aber nicht passieren darf. Sonst gibt es in Zukunft keine Fische. Also ein schwieriges Management-Problem: Also an einem gedeckten Tisch soll man nur ein Fünftel essen und der Rest soll stehen bleiben – das fällt Menschen durchaus schwer."

Sehr schwer. Einer Studie zufolge, die Anfang des Jahres im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde, sinken die weltweiten Fangzahlen seit 1996. Und das, obwohl moderne Echolote und ausgefeiltere Fangmethoden dafür sorgen, dass die Fischer ihre Beute auch noch in den letzten Refugien aufspüren können. Das, so prognostiziert es das UN-Umweltprogramms UNEP, wird aber schlimmstenfalls im Jahr 2050 vorbei sein. Denn dann würden die Fischbestände so klein sein, dass sich weltweit keine kommerzielle Fischerei mehr lohne.

Von: Tomma Schröder

Es sprachen:

Ton und Technik:

Regie: Friederike Wigger

Fotos und Grafik: Sophia Wagner

Redaktion: Christiane Knoll

Online-Umsetzung: Mathias von Lieben

Produktion: Deutschlandfunk 2017