Christiane Florin: Gen-Manipulation an Embryonen werden möglich. Ist das ein Tabubruch?

Andreas Bernard: Wenn man sich mit der Geschichte der Reproduktionsmedizin beschäftigt, dann hat man in den letzten Jahren sicher zehn oder 20 Mal die Situation gehabt, dass alle gesagt haben: Das ist jetzt der Tabubruch. Und fünf Jahre später war's schon wieder normal.

Florin: Wann war das schon mal so?

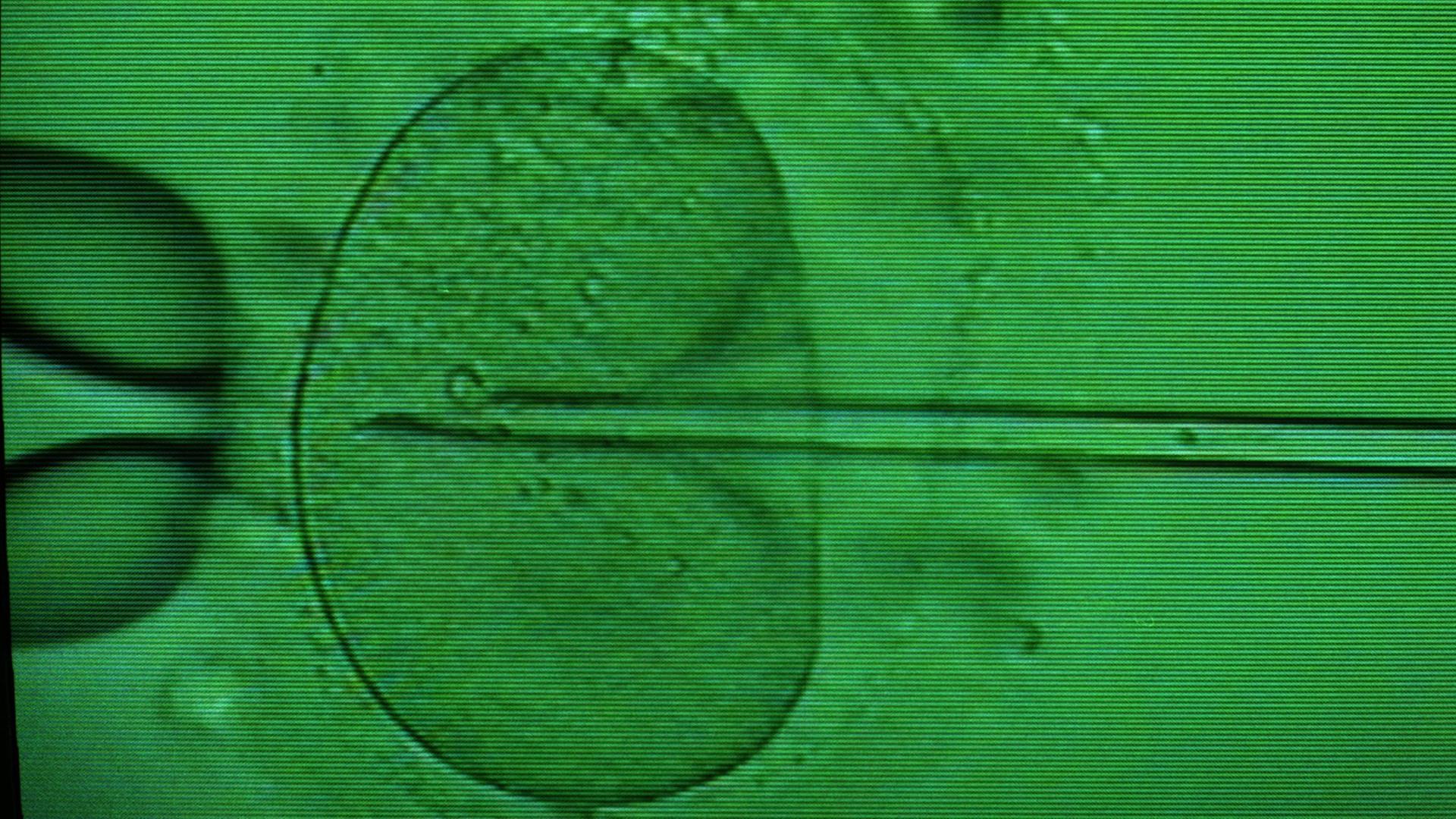

Bernard: Denken Sie an 1978, als Louise Brown auf die Welt kam, das erste sogenannte Retortenbaby. Das war der Tabubruch überhaupt erst einmal für ein paar Jahre. Dann kamen die Eizellspende und die Leihmutterschaft. Also in der Geschichte der Reproduktionsmedizin kann man ganz gut sehen, dass sich der sogenannte Tabubruch immer wieder verschiebt – von Jahr zu Jahr. Und man weiß dann gar nicht mehr genau, was jetzt wirklich der Tabubruch ist. Hegel hat mal gesagt: Wer die Grenze denkt, hat sie schon überschritten. In dem Moment, wo man vom Tabubruch spricht, hat man ihn schon überwunden und steht schon jenseits davon.

Florin: Ist das auch ein Grund dafür, dass es um diese neue Entwicklung in Großbritannien, also Gen-Manipulation an Embryonen, relativ still ist?

Bernard: Ja, das kann man sagen in den letzten Jahren. Wenn man sich die Berichterstattung in den 1980er Jahren ansieht, dann gab es fast einmal in der Woche einen großen Leitartikel. Jetzt passiert das eher im Verborgenen. Es gibt ein In-Vitro-Baby mit drei genetischen Eltern, es gibt Embryonenforschung, und das kommt nur in den Randspalten der Wissenssektionen der Zeitungen und Nachrichten vor. Ich glaube, es ist tatsächlich insgesamt als Thema, was das Erregungspotenzial anbetrifft, abgelöst worden von anderen.

Florin: Sie haben vorhin den Begriff der Grenze ins Gespräch gebracht. Wo würden Sie die Grenze ziehen?

Bernard: Ich glaube, die Grenze droht überschritten zu werden durch ein bestimmtes Klima, das den Menschen sagt: erstens, sie können Kinder kriegen, ganz unabhängig davon, welche Beeinträchtigung sie haben, und sie können – zweitens – möglichst gesunde, möglichst wohlgestaltete, vielleicht sogar möglichst schöne Kinder durch die Mittel der Technik bekommen. Das ist, glaube ich, das Problem.

Florin: Dieses britische Forschungsprojekt hat ja unter anderem das Ziel, den Erfolg bei künstlichen Befruchtungen zu verbessern. Was ist das Ziel? Ein Kind oder ein bestimmtes Kind?

Bernard: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es in der Frühzeit der künstlichen Befruchtung darum ging, unfruchtbaren Paaren zu einem Kind zu verhelfen. Also wenn Sie sich anschauen, wie es 1978 zu dem ersten in-vitro gezeugten Kind kam, dann ging es wirklich darum, Frauen, die durch Eileiterunterbrechungen nicht schwanger werden konnten, und Paaren zu einem Kind zu verhelfen. Aber dann ist es natürlich sehr schnell dazu gekommen, Schwangerschaft und Geburt nicht nur zu reproduzieren, sondern zu optimieren. Es gab sehr schnell in den 1980er und 90er Jahren Bestrebungen, nicht nur Kinder auf die Welt zu bringen, sondern auch besonders gesunde oder intelligente oder schöne Kinder – genauso wie Sie auch sehen, dass die Verfahren der Pränatal Diagnostik und die Präimplantationsdiagnostik Krankheiten ausschließen sollen und viele Schwangerschaftsunterbrechungen hervorrufen. Dann, glaube ich, drohen bestimmte Schwierigkeiten.

Florin: Wie verändert das den Blick auf das Kind oder, allgemeiner gefragt, auf den Menschen?

Bernard: Was mich in meiner Arbeit irritiert oder ratlos zurückgelassen hat, ist, dass bestimmte Bestrebungen, die im frühen 20. Jahrhundert mit staatlichen Eingriffen assoziiert waren, zum Beispiel eugenische Konzepte, rassenhygienische Konzepte, dass die jetzt im Namen der Freiwilligkeit vollzogen werden. Wenn man sieht, dass kaum noch Kinder geboren werden mit bestimmten Beeinträchtigungen, weil bis zum dritten Monat den Leuten gesagt wird: "Ihr Kind droht dieses Down-Syndrom zu haben", dann treiben 90 Prozent der Eltern ab, dann hat man das Gefühl, es ist im Namen der Reproduktionsmedizin und der freiwilligen Entscheidung etwas eingetreten, wovon Eugeniker vor 80 oder 100 Jahren geträumt haben. Das halte ich schon für eine diskutable und irritierende Erscheinung, dass gewissermaßen autoritäre bevölkerungspolitische Konzepte jetzt als eine freiwillige Wahl gelten. Und das muss man sich genauer anschauen.

Florin: Das erste "Retortenbaby", wie man es damals noch mit Befremden nannte, kam aus Großbritannien, und jetzt ist Großbritannien wieder ganz vorn. Welche Ethik liegt dem zugrunde?

Bernard: Ja, das stimmt. Großbritannien hat ein sehr avanciertes, sehr liberales Umgehen gepflegt mit Fragen der Reproduktionsmedizin. Ich glaube, dass die Ethik der Reproduktionsmedizin in Großbritannien mehr als in Deutschland schon davon ausgeht, dass gemacht werden kann und gemacht werden sollte, was den Menschen hilft. Man sagt, es gibt bestimmte Eltern, die können keine Kinder bekommen, oder es gibt bestimmte Eltern, die durch genetische Krankheiten kranke Kinder bekommen würden, und denen hilft man, indem man diese Verfahren immer weiter treibt. Auf der einen Seite stimmt das natürlich. Wenn man selbst sich in den Kliniken bewegt, und auf Paare trifft, die seit Jahren darauf gewartet haben, ein gesundes Kind zu bekommen und dann bekommen sie ein Kind, dann ist das für die Paare ein großes Glück. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass ein bestimmter Begriff vom Menschen immer fragmentierter und immer stärker bestimmten Prozessen der medizinischen Forschung unterworfen wird. Dann kommt es dazu, dass Kinder, die keine lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen zeigen als Fötus in der Schwangerschaft, abgetrieben werden. Das ist eine Konstruktion, die diskussionswürdig ist.

Florin: Es ist ja merkwürdig still. Vielleicht auch deshalb, weil es einen Markt dafür gibt?

Bernard: Ja, ich glaube, wenn man den großen historischen Bogen seit 1978 (erstes "Retortenbaby") sieht, dann gibt es eine ganz bemerkenswerte Schwelle. Bis in die frühen Neunziger Jahre stand die Künstlichkeit der Verfahren im Zentrum der Kritik, ab den frühen, mittleren Neunziger Jahre ändert sich das. Die Künstlichkeit der Verfahren tritt in den Hintergrund. Das Wort Retortenbaby ist ausgestorben. Dafür kommt ein neuer Schwerpunkt der Debatte auf – nämlich das Drama der individuellen Fruchtbarkeit. Und es entsteht das Wort Wunschkind oder der Begriff Kinderwunsch. Worte, die es bis dahin kaum gab. Das ist die Schwelle, dass das Drama des Einzelschicksals, die Sorge um das Einzelschicksal die Angst vor der Künstlichkeit ablöst. Ich glaube, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Dadurch, dass wir so sehr geprägt sind von dem einzelnen Wunsch, von dem einzelnen Schicksal, von dem Drama des nicht erfüllten Kinderwunsches, sind die ganzen Fragen nach der Künstlichkeit und nach Grenzen des Menschen in den Hintergrund getreten.

Florin: Noch sind Gen-Manipulationen an Embryonen in Deutschland nicht erlaubt. Aber lassen Sie uns etwas spekulieren. Wird es so sein wie beim Retortenbaby aus Großbritannien – erst Abscheu und Entsetzen wegen der Künstlichkeit und dann aber wird es zur Standardbehandlung?

Bernard: Ich habe immer bemerkt, dass man sich mit Prognosen extrem zurückhalten muss, weil sich innerhalb von drei, fünf oder zehn Jahren der gesamte Rahmen der Debatte und der ganze Rahmen dessen, was gesagt werden kann oder nicht, derart fundamental ändert, dass sich nach zehn Jahren gewissermaßen die Perspektive auf das, was man prognostiziert hat, gar nicht mehr vergleichen lässt mit dem, was dann eingetreten ist. Bis in die frühen Neunziger Jahre hat man sich gar nicht vorstellen können, dass gewissermaßen die Kategorie der Künstlichkeit gar keine Rolle mehr spielt. Und so haben wir jetzt, wenn wir von Gen-Manipulationen oder Gen-Eingriffen reden, wahrscheinlich noch gar keine Ahnung, was in fünf oder zehn Jahren dann wieder als ein neuer Rahmen um diese Sache gezogen wurde. Deswegen glaube ich, dass es so ist, wie Sie sagen: Jetzt fallen Begriffe wie Tabubruch oder Grenze. Und in fünf Jahren wird sich wahrscheinlich der ganze Blick auf diese Verfahren wieder so geändert haben, dass sie eingebettet sind in eine neue Normalität.

Andreas Bernard lehrt am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien an der Leuphana Universität in Lüneburd. 2014 erschien sein Buch "Kinder machen. Neue Reproduktionstechniken und die Ordnung der Familie" (S. Fischer Verlag).

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.