Die Ärztin Shamsa Ahmed begrüßt eine Kollegin, dann bricht sie zur morgendlichen Visite auf. Shamsa Ahmed legt sich die Patientenakten bereit und macht sich auf den Weg. Die Ärztin leitet die Infektionsabteilung im privaten MP Shah-Krankenhaus in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Auf dem Weg zur Infektionsabteilung kommt sie durch die Covid-Station des Krankenhauses.

„Das hier war ein Neubau und sollte eigentlich unsere neue Station für Innere Medizin und die Entbindungsstation beherbergen. Als die Corona-Pandemie anfing, hatten wir das Gebäude noch nicht in Betrieb genommen. Dadurch hatten wir das Glück, einen Gebäudeteil zu haben, der vom Rest des Krankenhauses völlig getrennt war. Den konnten wir zu unserer Covid-Station umwidmen.“

Jetzt wird auf der Station schon wieder gebaut. „Da die Infektionszahlen zurückgehen, können wir diese Einheit zurückbauen und zu dem machen, wofür sie ursprünglich vorgesehen war.“

Aktuell nicht ein Covid-Patient im Krankenhaus

Derzeit habe das Krankenhaus nicht einen einzigen Covid-Patienten, sagt Ahmed. Die vorerst letzte heftige Welle erlebte das ostafrikanische Kenia rund um Weihnachten. Weil landesweit wenig getestet wird, sagt die offizielle Zahl der täglichen Neuinfektionen wenig aus. Einen besseren Eindruck gibt der Anteil der positiven Proben: Rund um den Jahreswechsel war mehr als ein Drittel positiv. Weil sich die meisten Menschen mit der Omikron-Variante infiziert hatten, war die Lage nicht ganz so dramatisch wie bei früheren Wellen, zum Beispiel mit der Delta-Variante.

„Damals gab es für uns praktisch kein Schichtende. Wir mussten ja nach unseren Patientinnen und Patienten sehen und hingen außerdem die ganze Zeit am Telefon. Aus ganz Kenia bekamen wir Anrufe, weil alle auf der Suche nach einem Krankenhausbett waren. Wir waren auch voll belegt. Es machte keinen Unterschied mehr, ob jemand arm oder reich war, alle mussten kämpfen, um ein Krankenhausbett zu kriegen.“

Mehr zum Thema:

- Malteser International: Covax ist „viel zu langsam angelaufen“

- Covax-Initiative: Erfolge und Probleme der weltweiten Impfstoffverteilung

- Was bremst die Corona-Pandemie in Afrika?

- Globale Verteilung von Corona-Impfstoff – Impfgerechtigkeit bleibt eine Illusion

- WHO zu Corona in Afrika: „Noch langen Weg vor uns“

- Lehren aus Corona – Länder in Afrika arbeiten an eigenen Covid-19-Impfstoffen

Das lag aber selbst zu den schlimmsten Zeiten kaum an den absoluten Patientenzahlen. Nach offiziellen Angaben sind bis Anfang dieser Woche in Kenia 5641 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben, bei einer Bevölkerung von gut 50 Millionen. Die Dunkelziffer ist hoch, dennoch dürften die Zahlen deutlich unter denen in Deutschland liegen.

Die Ärztin Shamsa Ahmed zeigt auf den Boden der nun leeren Corona-Station. Einige Klebestreifen zeugen von ihrer bisherigen Bestimmung.

Sehr niedrige Impfquote in Afrika

„Diese Linien bedeuteten: Wenn Du auf dieser Seite stehst, musst Du eine Gesichtsmaske tragen. Jenseits der Linie musst Du die komplette Schutzausrüstung tragen.“

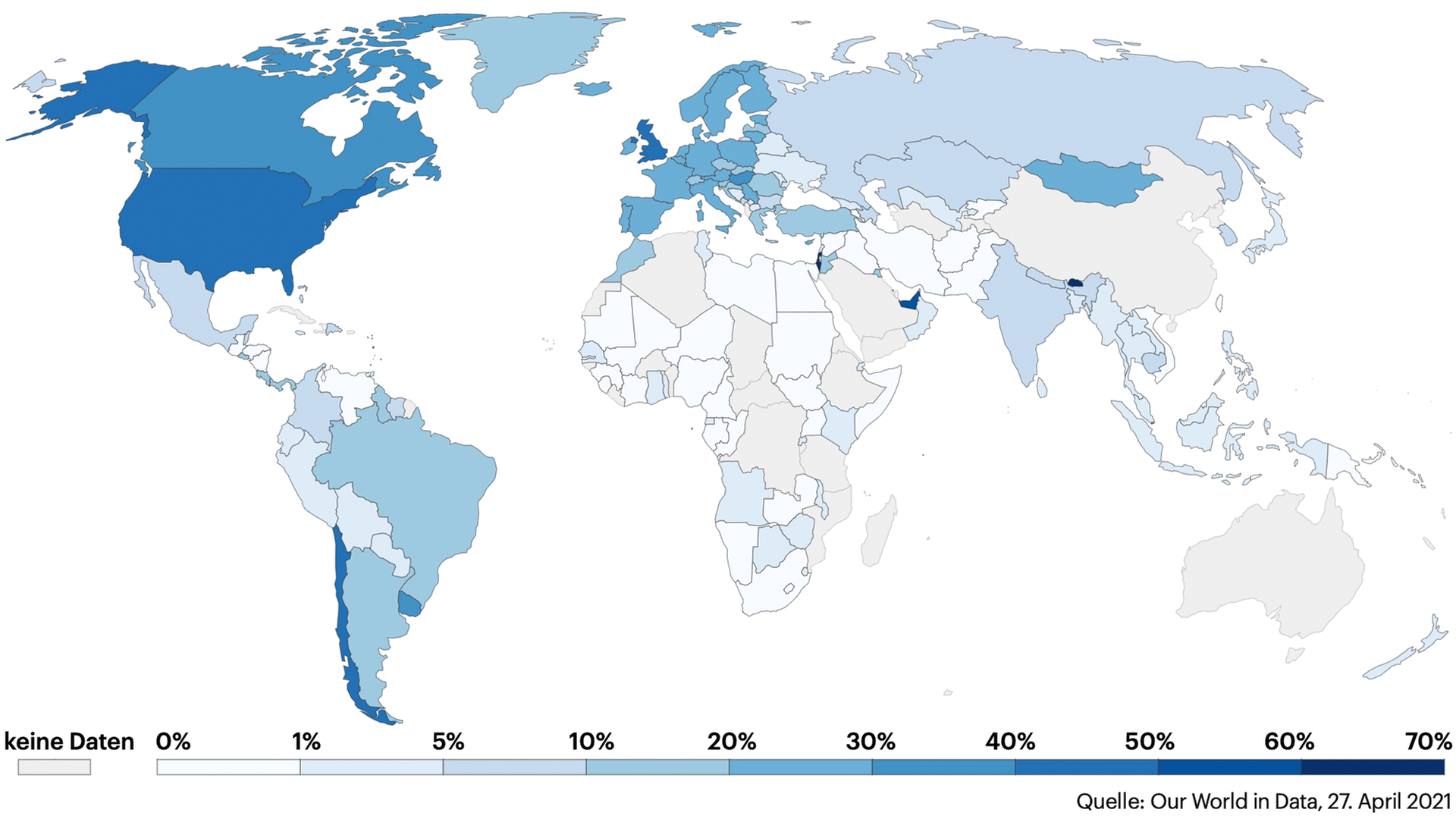

Bald werden auch diese Markierungen vom Boden gelöst werden. Am Anfang der zweiten Märzwoche liegt der Anteil der positiven Corona-Tests in Kenia bei 0,6 Prozent. Dabei ist nur ein knappes Drittel der Kenianerinnen und Kenianer doppelt geimpft. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern ist das noch viel: Im westafrikanischen Niger zum Beispiel sind knapp acht Prozent der Menschen vollständig geimpft, in der Demokratischen Republik Kongo ist es nicht einmal ein Prozent.

Die niedrige Impfquote hat mehrere Gründe, der wichtigste: das Scheitern der internationalen Covax-Initiative. Das globale Impfprogramm der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Impfallianz Gavi sollte garantieren, dass auch arme Länder einen gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen haben. Für den afrikanischen Kontinent wurde dieses Scheitern in vielerlei Hinsicht zum Weckruf, beschreibt John Nkengasong. Der Virologe leitet das afrikanische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, kurz Africa CDC.

„Für den 12. und 13. April letzten Jahres hatten wir ein Treffen einberufen. Es war das erste Gipfeltreffen zur Produktion von Impfstoff in Afrika. Das Ergebnis war, dass wir uns als Kontinent dazu verpflichtet haben, unsere Abhängigkeit bei der Impfstoffproduktion zu beenden. Unser Ziel ist nun, bis zum Jahr 2040 60 Prozent unserer Impfstoffe selbst herzustellen.“

Die Produktion von Impfstoff in Afrika läuft bereits

Also nicht nur Vakzine gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen andere Krankheiten. Derzeit produzieren die afrikanischen Länder nur ein Prozent aller Impfstoffe, die sie benötigen. 99 Prozent werden importiert. Die Produktion von Corona- Impfstoffen hingegen läuft bereits an, es gibt verschiedene Modelle: In Südafrika arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, den ersten mRNA-Impfstoff in Afrika zu entwickeln. Außerdem wollen mehrere Pharmakonzerne Produktionsstätten in afrikanischen Ländern aufbauen, darunter auch Biontech und Moderna. Und schließlich vergeben verschiedene Konzerne Lizenzen zur Herstellung und Abfüllung ihrer patentierten Impfstoffe.

Kritiker fordern darüber hinaus einen zumindest vorübergehenden Verzicht auf den Patentschutz in Zeiten der Pandemie. Der US-Konzern Moderna hat nun, Anfang März, als erster erklärt, dass er in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen dauerhaft auf den Patentschutz seines Corona-Impfstoffes verzichten wird.

John Nkengasong, der Leiter des Africa CDC: „Ich habe volles Verständnis dafür, dass einige die Abschaffung des Patentschutzes fordern. Aber ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten zur Herstellung von Corona-Vakzinen kombinieren müssen, um unser 60 Prozent-Ziel erreichen zu können. Wir sollten die unterschiedlichen Optionen nicht gegeneinander ausspielen.“

Afrika will mehr

Aber Afrika will noch mehr. Die Regierungen wollen nicht nur bei der Produktion von Impfstoffen von den Industrieländern unabhängiger werden. Sondern auch beim Ankauf und Import von Medikamenten. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie gründeten die afrikanischen Regierungen eine Stiftung, um Corona-Impfstoff bezahlen zu können, sobald die Industriestaaten ihnen Impfdosen auf dem Markt übrig lassen würden. Außerdem schufen sie eine Task-Force, die den Ankauf für Afrika seitdem organisiert. Bei ihrem jüngsten Gipfel im Februar dieses Jahres haben die Mitgliedsstaaten der afrikanischen Union einen weiteren Schritt vereinbart: Sie wollen eine AU-weite Gesundheitsbehörde gründen, die so genannte „Afrikanische Behörde für Vorsorge und Krisenmanagement“, kurz APRA. John Nkengasong:

„Diese Behörde soll die Afrikanische Union und das Afrikanische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten in die Lage versetzen, die Reaktion auf künftige Pandemien besser zu koordinieren. Der Austausch von Daten und die Beschaffung von qualitativ hochwertigen Daten im Gesundheitsbereich soll effektiver werden.“

Die Details zu den Befugnissen der neuen Behörden wollen die Mitgliedsstaaten von nun an aushandeln. Nkengasong rechnet in ein paar Monaten mit ersten Ergebnissen. Ein wichtiger Pfeiler bei der Prävention und Kontrolle von Pandemien sind wissenschaftliche Daten. Der Immunologe Kondwani Jambo gehört zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die diese Daten auf dem Kontinent erheben.

„Ich arbeite im Malawi-Liverpool-Wellcome-Programm, einem Exzellenzzentrum in Malawi. Wir betreiben viel bio-medizinische Forschung unter klinischen Bedingungen. Ich habe in Malawi viel zu den Abwehrreaktionen gegen SARS-Cov-2 gearbeitet.“

Hatten mehr als 80 Prozent der Bevölkerung bereits Corona?

Ihn beschäftigte die Frage: Warum kamen die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent trotz der niedrigen Impfquote und trotz der schwachen Gesundheitssysteme vergleichsweise gut durch die Pandemie? Schon vor anderthalb Jahren konnte sein Forschungsteam nachweisen, dass in Malawi bereits sehr viel mehr Menschen mit Corona infiziert waren, als aus den offiziellen Zahlen hervorging.

Kürzlich untersuchte sein Team nochmals das Blut von Spendern, das die nationale Blutbank über einen langen Zeitraum gesammelt hatte. Die Forscherinnen und Forscher wollten wissen, wie viele Menschen sich in den bisher vier Coronawellen in Malawi infiziert hatten. Das Team untersuchte Proben, die aus dem Zeitraum zwischen Januar 2020 und Februar dieses Jahres stammten.

„Bei unserer letzten Serumuntersuchung fanden wir in über 80 Prozent der Proben Antikörper gegen SARSC-CoV-2. Das könnte bedeuten, dass mehr bereits mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen sind. Diese Zahl lag jenseits von allem, was wir uns auch nur entfernt hätten vorstellen können, angesichts der offiziellen Zahlen, auch der gemeldeten Krankenhauseinweisungen und Todesfälle. Und wenn wir darüber hinaus bedenken, was anderswo auf der Welt inmitten einer Coronawelle los ist. Ganz sicher wird ein gewisses Maß an Infektionen nicht erkannt und nicht gemeldet. Aber die Dunkelziffer kann nicht die einzige Erklärung dafür sein, dass die Kluft zwischen den gemeldeten Infektionen und der tatsächlichen Verbreitung derart auseinandergeht.“

Junge Bevölkerung? Bereits erfahren mit Coronaviren?

Mit dieser überraschend hohen Infektionsrate könnte Malawi fast unbemerkt die so genannte Herdenimmunität erreicht haben. Dafür könnte es verschiedene Erklärungen geben. Zum einen die Altersstruktur: die Menschen in Malawi sind durchschnittlich 17,5 Jahre alt. Das spiele sicher eine Rolle, meint Jambo, erkläre aber nicht alles. Denn: In Indien, das von mehreren Coronawellen hart getroffen wurde, liegt das Durchschnittsalter auch nur bei 28 Jahren.

Eine andere mögliche Erklärung: Das Immunsystem könnte auf das neuartige Coronavirus besser vorbereitet sein, weil Menschen in vielen afrikanischen Staaten einer Vielzahl ähnlicher Coronaviren ausgesetzt sind. Diese Annahme habe sich in seinen Studien nicht bestätigt, meint Jambo. Aber er hat noch eine weitere Hypothese: dass das Immunsystem bei Menschen in unterschiedlichen Lebensräumen strukturell etwas anders aufgebaut ist.

„Wir haben herausgefunden, dass eine Gruppe von Zellen, die so genannten Monozyten, für die Abwehr von Covid-Erregern ebenfalls wichtig sind. Wir haben Proben von Erwachsenen aus Malawi und aus Großbritannien miteinander verglichen. Die Bevölkerung in Malawi scheint Monozyten zu haben, die viel, viel schneller reagieren. Es gibt also Hinweise darauf, dass es Unterschiede in der Immunantwort gibt, abhängig davon, wo Menschen leben.“

Die Gründe wollen Jambo und sein Team weiter erforschen. An ähnlichen Fragen arbeitet zurzeit auch die kongolesische Molekularbiologin Francine Ntoumi, deren Spezialgebiet eigentlich Malaria ist. Nach vielen Forschungsjahren in Europa, darunter an der Universität Tübingen, kehrte sie 2008 in die kongolesische Hauptstadt Brazzaville zurück. In der Republik Kongo gibt es eine einzige öffentliche Universität, dort gründete Ntoumi das erste molekularbiologische Labor.

„Dank dieses Labors können wir das Land heute bei der Bekämpfung von SARS-CoV-2 unterstützen, denn nur das zentrale staatliche Labor und mein eigenes waren in der Lage, eine SARS-CoV-2 Infektion mit Hilfe eines PCR-Tests zu diagnostizieren. Meine Regierung hat durch die Krise endlich etwas besser verstanden, wie wichtig die Molekularbiologie ist.“

Es ist noch sehr viel mehr Forschung nötig

Wie Kondwani Jambo in Malawi untersuchten auch Ntoumi und ihr Team Blutproben, die über einen längeren Zeitraum gesammelt worden waren, auf Antikörper gegen SARS-Cov-2.

„Anfang Januar 2021 haben wir die ersten Fälle identifiziert, aber diese Variante führte hier im Kongo nicht zu einer Infektionswelle. Dafür hatten wir wenig später eine Welle mit einer lokalen Variante, aber nicht mit Alpha. Es ist also klar, dass unterschiedliche Bevölkerungen unterschiedlich auf diese Infektion reagieren. Unterschiede bestehen nicht zur zwischen Europa und Afrika, sondern auch zwischen den afrikanischen Ländern. Marokko, Ägypten und Südafrika hatten sehr viele, schwere Fälle. In Südafrika könnte das vielleicht mit daran liegen, dass sehr viele Menschen HIV-positiv sind. Womöglich waren die Todeszahlen dort deshalb so hoch. Andererseits ist auch in Uganda die HIV-Rate hoch, und dort waren die Verläufe der Corona-Infektionen viel milder. Das allein kann also auch nicht die Erklärung sein.“

Es sei also noch sehr viel mehr Forschung nötig, sagt Ntoumi. Ebenso wie der malawische Immunologe Kondwani Jambo will sie mit ihrem Team weiter nach Antworten suchen. Denn die könnten helfen, künftige Pandemien besser zu kontrollieren. Nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa: Je besser die Wissenschaft versteht, warum Organismen wie auf Erreger reagieren, desto passender können die Medikamente oder Impfstoffe sein, die zur Abwehr entwickelt werden.

Lockdowns, Ausgangssperren, Einkommenseinbußen

In gewisser Weise haben die Menschen in Afrika also Glück gehabt: die Corona-Pandemie war auf dem Kontinent weit weniger dramatisch, als ursprünglich befürchtet. Und trotzdem leiden noch immer viele Menschen ganz existentiell an den Folgen der Pandemie: den katastrophalen wirtschaftlichen Auswirkungen von Lockdowns und Ausgangssperren.

Milicent Ochieng lebt in Mathare, einem der Slums in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Die Wege sind unbefestigt und je nach Wetter staubtrocken oder schlammig. Die Wellblechhütten stehen dicht an dicht, ebenso wie die kleinen Verkaufsstände, an denen Menschen das wichtigste für das tägliche Leben anbieten – alles in kleinste Portionen, die umgerechnet nur ein paar Eurocent kosten.

Milicent Ochieng ist Mitte 50, ihre vier Kinder sind alle noch von ihr und ihrem Einkommen abhängig. Aber oft verdient sie selber nichts.

„Ich werde nie den Tag vergessen, an dem in Kenia der erste Corona-Fall gemeldet wurde. Das war am 15. März 2020. Seitdem ist mein Leben auf den Kopf gestellt und bis heute nicht wieder normal geworden. Mein Mann hat seinen Job verloren. Er war Lehrer in einer Privatschule, aber wegen der Pandemie wurden alle Schulen für Monate geschlossen.“

Geld für Essen knapp, mit der Miete Monate im Rückstand

Wegen der Lockdowns und nächtlichen Ausgangssperren konnte auch sie kaum arbeiten: Ochieng wäscht anderen Menschen die Wäsche, ihre Kundinnen leben in einem Stadtteil, der als Hotspot über lange Zeit vollständig abgeriegelt war.

Sogar das Geld für Essen sei häufig knapp, sagt sie. Mit der Miete ist ihre Familie um Monate im Rückstand, der Vermieter wollte sie schon aus ihrer Wellblechhütte räumen lassen. Vorläufig ließ er sich erweichen sie zu dulden – für wie lange, ist völlig unklar.

Dabei ist eine Besserung für Ochieng und tausende Menschen nicht in Sicht: Gerade die ohnehin einkommensschwache Bevölkerung in Nairobi und dem Rest des Landes hat noch weniger Einkommen als vor der Pandemie – und nichts mehr übrig, um Hilfskräfte wie Ochieng oder ihren ansonsten arbeitslosen Mann auch nur tageweise zu beschäftigen.

Maßnahmen aus Europa wurden einfach übernommen

Ein Teufelskreis, und die Regierung greift nicht ein, um die wirtschaftlichen Härten auszugleichen, die ihre Corona-Maßnahmen der Bevölkerung auferlegen. Aber sind diese harten Maßnahmen überhaupt nötig in einer Bevölkerung, die medizinisch offensichtlich weit weniger unter SARS-CoV-2 leidet, als Menschen zum Beispiel in Europa? Diese Frage beschäftigt auch die kongolesische Mikrobiologin Francine Ntoumi.

„Die meisten afrikanischen Länder haben nach der ‚copy and paste‘ – Methode agiert, sie haben einfach übernommen, was im Norden beschlossen wurde. Sie haben die Maßnahmen nicht an die aktuelle Situation vor Ort angepasst, haben keine lokalen Wissenschaftler eingesetzt und haben nicht mit ihnen zusammen überlegt, wie die Maßnahmen an die lokale Situation angepasst werden müssten. Auf dem Papier waren die afrikanischen Wissenschaftler natürlich in die Entwicklung der nationalen Corona-Strategien eingebunden, aber in Wirklichkeit lief es bei uns so: Frankreich hat das und das beschlossen? Zwei Tage später machen wir das Gleiche und das war's.“

In die Wissenschaft investieren

Leider hätten viele afrikanische Regierungen westlichen Forschenden mehr vertraut als ihren eigenen, bedauert Ntoumi.

„Ich hoffe, unsere Politiker haben jetzt erkannt, dass wir in die Wissenschaft investieren müssen. Sie müssen sich auf ihre Wissenschaftler verlassen. Und mehr noch: Wir müssen Vertrauen zwischen afrikanischen Forschenden und unseren Regierungen aufbauen. Im Moment haben sie dieses Vertrauen nicht, deshalb handeln sie nach der ‚copy and paste‘ – Methode. Das müssen wir also ändern. Das ist für mich eine der Lehren aus der Corona-Pandemie.“

Der malawische Immunologe Kondwani Jambo sieht das genauso. Auch er hofft, dass afrikanische Regierungen künftig mehr in Forschung und Wissenschaft investieren. Und dass es bei der nächsten Pandemie nicht nur Impfstoff auch für den afrikanischen Kontinent gibt. Sondern auch Strategien zur Eindämmung, die nicht einfach nur aus den Industrienationen übernommen werden. Die stattdessen an die lokalen Erfordernisse und Möglichkeiten angepasst sind.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)