Patienten drängen sich in den überfüllten Krankenzimmern, auf den Fluren liegen weitere Kranke. Einige sind kaum noch ansprechbar. - Szenen aus einem öffentlichen Krankenhaus in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, verbreitet schon vor der Coronakrise von einem kenianischen Fernsehsender. Und COVID-19-Patienten trauen sich erst gar nicht hierher, sagt der Allgemeinmediziner Chibanzi Mwachonda. Denn wer die Behandlung bezahlt, sei nicht klar. "Die Folge ist, dass wir nun Verdachtsfälle oder tatsächliche COVID-19-Infektionen in Kenia haben, aber die Menschen sich zu Hause selbst pflegen, mit ziemlich katastrophalen Folgen", berichtet Mwachonda.

Kenia: Von Ungleichheit geprägtes Gesundheitssystem

Die offiziellen Fallzahlen sind in Kenia mit mehr als 2.000 immer noch vergleichsweise niedrig. Das könnte aber auch daran liegen, dass nur 3.000 Tests am Tag gemacht werden - zu wenige, um das reale Infektionsgeschehen zu abzubilden. Dabei hat Kenia eines der besseren Gesundheitssysteme auf dem afrikanischen Kontinent. Wer es sich leisten kann, bekommt eine exzellente medizinische Behandlung. Allerdings ist das Gesundheitssystem ein Spiegel der kenianischen Gesellschaft und damit vor allem eines: von Ungleichheit geprägt. Zwischen der Qualität der besten privaten Krankenhäuser und dem Niveau der öffentlichen Gesundheitsversorgung liegen Welten.

Dieser Hintergrund ist Teil 2 einer Serie zu den Krisenerkenntnissen der Corona-Pandemie

Teil 1 am 2.6.2020: Lehren für Medizin und Pflege in Deutschland

Teil 3 am 4.6.2020: Spaltpilz Massenarbeitslosigkeit

Teil 4 am 5.6.2020: Die Welt in Unordnung

Teil 5 am 6.6.2020: Sehnsucht Tourismus

Teil 6 am 7.6.2020: Nicht die Stunde der europäischen Rechten

Teil 1 am 2.6.2020: Lehren für Medizin und Pflege in Deutschland

Teil 3 am 4.6.2020: Spaltpilz Massenarbeitslosigkeit

Teil 4 am 5.6.2020: Die Welt in Unordnung

Teil 5 am 6.6.2020: Sehnsucht Tourismus

Teil 6 am 7.6.2020: Nicht die Stunde der europäischen Rechten

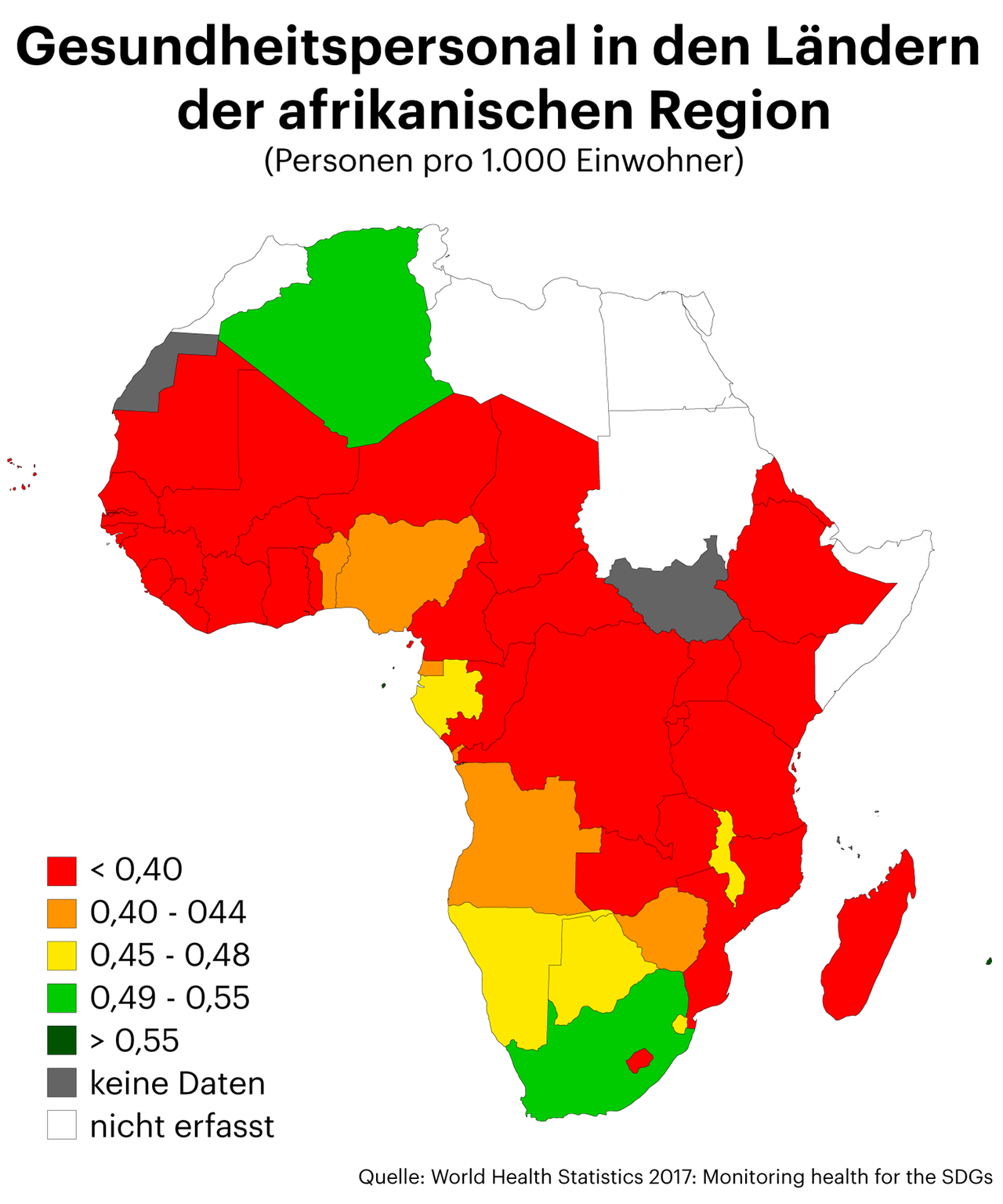

"Viele der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind überfüllt, das Personal ist überlastet. Die Wartezeiten für nicht lebenswichtige Operationen liegen zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Das muss unbedingt verbessert werden", sagt Mwachonda. Er leitet die Mediziner-Gewerkschaft in Kenia und zeichnet ein düsteres Bild des Gesundheitssystems, und zwar in drei zentralen Bereichen: Erstens gebe es viel zu wenig Ärzte und anderes medizinisches Personal. Zweitens sei die Ausbildung der Mediziner schlecht und es gebe viel zu wenige Spezialisten. Drittens seien Gesundheitszentren und Krankenhäuser nicht angemessen ausgestattet.

"Es gab natürlich Versuche, die Ausstattung kenianischer Krankenhäuser auf einen angemessenen Standard zu bringen. Aber das hohe Maß an Korruption hat das verhindert", erzählt Mwachonda. Schon seit vielen Jahren investiere der kenianische Staat viel zu wenig in das Gesundheitssystem. Die Folgen zeigen sich jetzt: Vergangene Woche standen in ganz Kenia nur knapp 80 Intensiv-Betten und 123 Beatmungsgeräte für Corona-Patienten zur Verfügung.

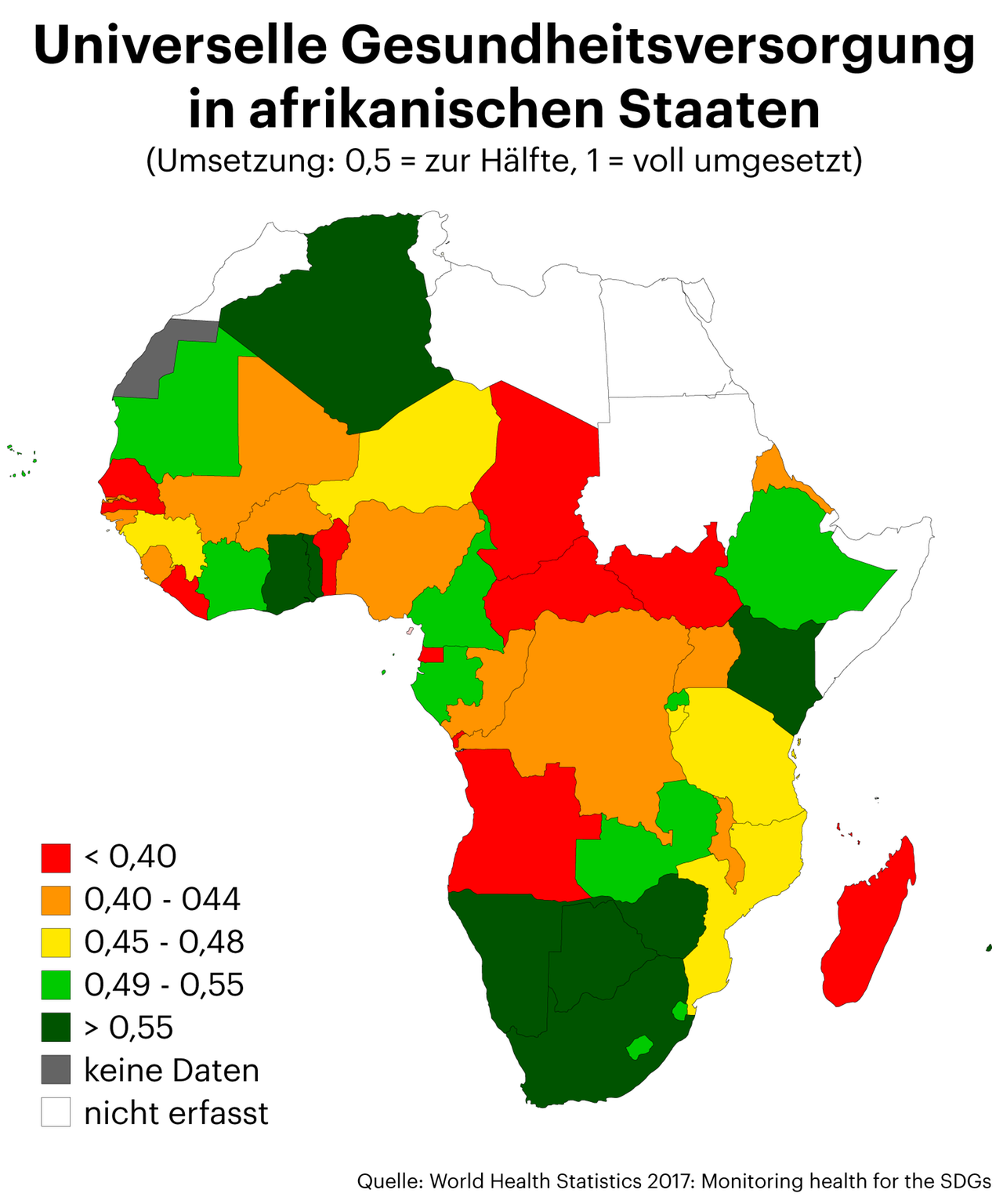

Um das Gesundheitssystem auf einen akzeptablen Stand zu bringen, sei nach Jahren der Vernachlässigung eine enorme Kraftanstrengung nötig, sagt Mwachonda: "Eine gute Sache ist, dass die allgemeine Gesundheitsversorgung seit zwei Jahren zu den vier wichtigsten Prioritäten der Regierung gehört. Sie soll bis 2022 umgesetzt sein. Wir haben also noch zwei Jahre, um dieses Ziel zu erreichen."

Gesundheitsbereich wird nur als Kostenfaktor gesehen

Eine solche allgemeine Gesundheitsversorgung ist seit mehr als 40 Jahren erklärtes Ziel der ganzen Weltgemeinschaft. 1978 verabschiedete ein Gipfel der Weltgesundheitsorganisation WHO in der damals sowjetischen Stadt Alma-Ata (heute Almaty; Anm. d. Red.) eine Deklaration, die Gesundheit zum Menschenrecht machte und primäre Gesundheitsversorgung für alle zu einem Schlüsselziel der WHO. Zunächst habe das gar nicht schlecht geklappt, sagt Christoph Bonsmann. Er ist Vorstand der deutschen Hilfsorganisation "action medeor", die sich bis heute für dieses Ziel stark macht:

"Auch wenn das Wirtschaftswachstum in den letzten zehn Jahren in den meisten afrikanischen Ländern angestiegen ist, hat das Gesundheitssystem nicht Schritt gehalten. Aus meiner Sicht ist der Hauptgrund dafür, dass es so ein Missverständnis davon gibt, dass Investitionen in den Gesundheitsbereich vor allem als Kosten gesehen werden und nicht als ökonomische Investition in die Zukunft eines Landes. Und das hat dazu geführt, dass nach diesen großen Anfangserfolgen die Schere wieder auseinanderging und wir eine in vielen Teilen schlechtere Situation haben als in den ersten Jahren nach Alma-Ata."

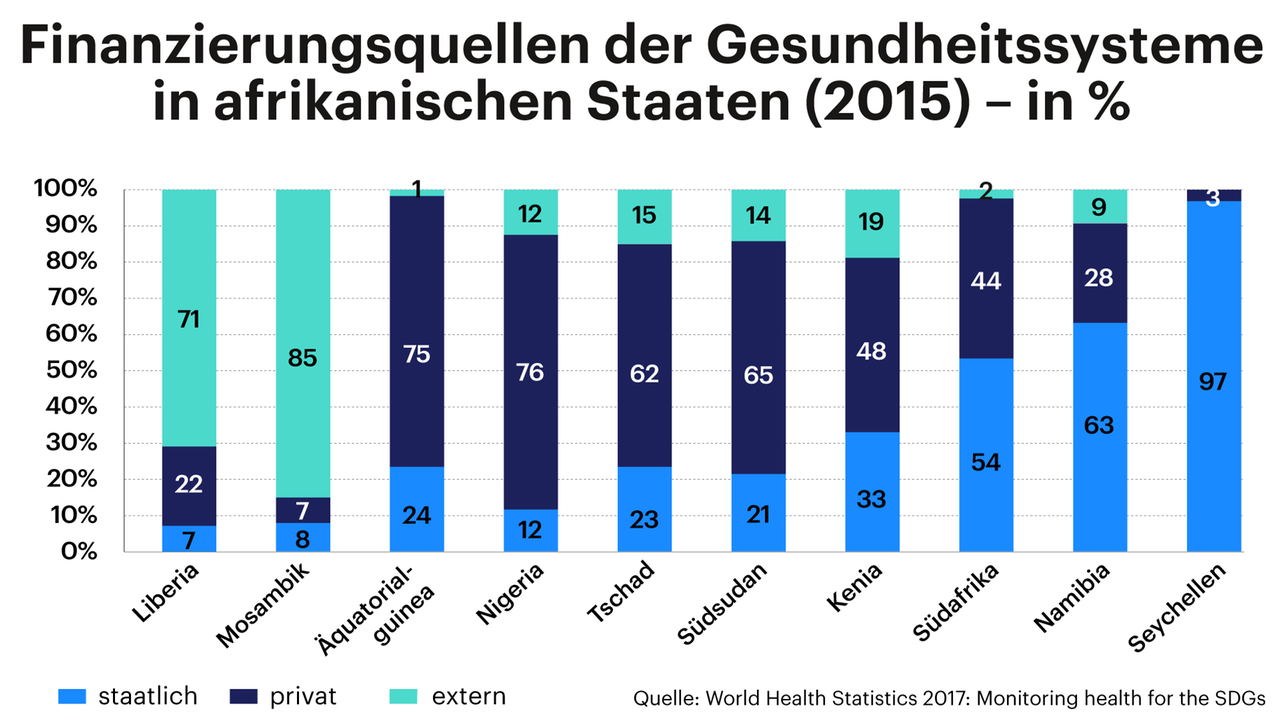

In Gesundheitszentren auch auf dem Land wurde damals Malaria ebenso behandelt wie ein Beinbruch, wurden Kinder geimpft und Frauen haben entbunden. Gerade waren die Pocken ausgerottet worden, Polio und Tuberkulose sollten folgen. Doch dann kam die HIV-Pandemie, die Afrika besonders stark traf. Und, vielleicht noch schlimmer, die Strukturanpassungsprogramme von Internationalem Währungsfonds und Weltbank, die Staaten ab Ende der 1980er Jahre zwangen, in ihren Gesundheitssystemen zu sparen. Heute tragen Afrikaner ein Drittel der weltweiten Krankheitslast. Doch von den Gesundheitsausgaben weltweit entfallen nur zwei Prozent auf Afrika, so eine aktuelle UN-Studie.

COVID-19 bedroht gesamte Gesundheitsversorgung

Ärzte sind überall Mangelware, nicht nur in Kenia. Und so warnt die WHO-Chefin auf dem Kontinent, Matshidiso Moeti, dass eine ungebremste Ausbreitung von COVID-19 die ganze Gesundheitsversorgung bedrohen werde: "Die afrikanischen Gesundheitssysteme wären überlastet, alleine schon damit, dass 50.000 Patienten beatmet werden müssten. In der Folge wäre die medizinische Versorgung insgesamt gefährdet und das muss unbedingt vermieden werden, damit sich nicht andere Krankheiten ausbreiten."

In Kenia wissen die Menschen, dass ihr Gesundheitssystem schnell überfordert wäre. Die Angst vor dem Virus ist deshalb groß. Besonders in informellen Siedlungen wie Kawangware. Hier leben die Menschen dicht gedrängt in einfachen Hütten, soziale Distanz ist nicht möglich, niemand hat zu Hause fließendes Wasser. Auch Phanice Vyenda Kadembesi lebt mit ihren drei Söhnen in Kawangware, der jüngste ist 18 Jahre alt. Kadembesi trägt eine Gesichtsmaske und wäscht sich möglichst häufig die Hände, ansonsten hilft gegen ihre Angst nur eines: "Gott hilft mir."

Kadembesi arbeitet stundenweise als Haushaltshilfe, dadurch verdient sie im Monat umgerechnet 120 Euro. Das meiste davon investiert sie in die Ausbildung ihrer Söhne. Wenn sie dann auch noch die Miete für ihre Slumhütte abzieht - immerhin 50 Euro im Monat - bleibt schon zum Essen fast nichts übrig. Wasser muss sie auch noch kaufen und hin und wieder Kleidung. "Ich bin nicht krankenversichert, dafür verdiene ich nicht genug", sagt Kadembesi. "Das wären auch noch mal 500 Shilling im Monat."

Hälfte der Bevölkerung ohne Krankenversicherung

Also umgerechnet gut vier Euro. Das ist in Kenia der Mindestbeitrag, minderjährige Kinder sind dafür mitversichert. Der Höchstbeitrag liegt bei monatlich vierzehn Euro, ebenfalls inklusive der Familie. Dadurch ist die ambulante und stationäre Basis-Gesundheitsversorgung abgedeckt, inklusive Medikamente. Kadembesi sieht durchaus die Vorteile der Versicherung: "Ich bete zu Gott, dass ich mehr Geld verdiene. Dann werde ich die Mitgliedschaft in der Versicherung beantragen."

Auch Chibanzi Mwachonda, der Allgemeinmediziner und Gewerkschaftsfunktionär, lobt die kenianische Krankenversicherung: Sie sei ein guter Ausgangspunkt. Aber eben auch nicht mehr. Denn mindestens die Hälfte der Bevölkerung sei nicht versichert, weil sie als Tagelöhner arbeite oder gar kein Einkommen habe. Was das bedeutet, sieht er immer wieder während seiner Dienste in einem öffentlichen Krankenhaus in der Küstenstadt Mombasa. Regelmäßig steht er vor Menschen, die schwer krank und nicht versichert sind:

"Das sind sehr schwierige Situationen, die viele Ärzte sehr belasten. Denn man weiß in diesem Moment, dass der Patient, den man vor sich hat, sterben wird, obwohl er überleben könnte, wenn er das Geld für die entsprechende Behandlung hätte. Als Arzt befindet man sich dann in einem ethischen Dilemma. Letztlich trägt man eine moralische Verletzung davon, so nennen wir das. Darunter leiden in Kenia sehr viele der medizinischen Fachkräfte."

Manchmal sammle das Personal untereinander Geld, wenigstens um die Diagnose bezahlen zu können oder auch mal eine Dialyse: "In gewisser Weise ist das eine ganz normale Sache geworden, vor allem im öffentlichen Sektor. Aber wir können das natürlich nicht für jeden einzelnen Patienten tun. Deshalb sind diese Diskussionen und diese Entscheidungen immer wieder hart." Das Gesundheitssystem müsse dringend auf finanziell solide Füße gestellt werden, fordert Mwachonda. Und zwar, indem es aus Steuergeldern bezahlt werde, ähnlich wie in

Großbritannien.

Großbritannien.

Investitionen in Programme statt ins Gesundheitssystem

Von den Geberstaaten verspricht er sich wenig Hilfe. Denn statt in Gesundheitssysteme investieren immer mehr von ihnen in klar umrissene Programme. Dazu gehört etwa die globale Impfallianz GAVI, die seit ihrer Gründung nach eigenen Angaben mehr als 760 Millionen Kinder geimpft hat. Oder der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Die Erfolge dieser vertikalen Programme sind besser messbar als Investitionen in oft undurchsichtige Gesundheitssysteme. Doch Christoph Bonsmann von der "action medeor" warnt:

"Dadurch stärke ich eigentlich keine Systeme, sondern ich schaffe Parallelsysteme. Man bemüht sich zwar heute, diese Systeme zu verbinden, aber es ist keine Seltenheit, dass diese Parallelsysteme nur wenig verknüpft sind mit dem normalen Gesundheitssystem. Ich finde ein zweites Lagerhaus, in dem nur HIV/AIDS-Medikamente geführt werden, ich finde ein zweites EDV-System und das führt zu einer Doppelbelastung der ohnehin schon schwachen Systeme. Und man zieht natürlich als Geber auch gute Leute aus dem Gesundheitssystem ab, in das bessere System, wo ich einzelne Krankheiten bekämpfe."

Die Impfallianz GAVI argumentiert dagegen mit dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis von Impfungen. Im Vorfeld der großen Geberkonferenz am Donnerstag in London (04.06.2020) warb GAVI-Geschäftsführer Seth Berkley deshalb dafür, die Power des Bündnisses auch für die Corona-Bekämpfung zu nutzen: "Wir sind in der Lage, mehr als 600 Millionen Impfdosen pro Jahr zu verteilen, das heißt, wir erreichen die Menschen. Und für einen Corona-Impfstoff müssen wir sicherstellen, das noch auszubauen, gerade um die Risikogruppen zu versorgen. Dafür müssen wir uns etwas umstellen, aber es ist machbar."

Somalia: Gesundheitssystem von Entwicklungshilfe abhängig

GAVI hat Ärzten vor Ort in der Coronakrise 200 Millionen Dollar für Schutzausrüstung und COVID-Tests zur Verfügung gestellt. Schließlich ist die Allianz für ihre Impfkampagnen nicht nur in Coronazeiten auf funktionierende Gesundheitssysteme in fast allen afrikanischen Ländern angewiesen. Finanzieren müssen diese Systeme jedoch andere. Afrikanische Regierungen sind dazu allerdings selbst oft nicht in der Lage: In manchen Ländern werden laut WHO mehr als zwei Drittel des Gesundheitsbudgets aus der Entwicklungshilfe finanziert. Entsprechend groß ist die Abhängigkeit.

Mareike Haase von "Brot für die Welt" beobachtet die globale Gesundheitspolitik seit mehr als zehn Jahren. Sie befürchtet: Ein Wandel ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: "Was wir jetzt natürlich durch die Corona-Pandemie sehr stark erfahren, ist, dass durch die wirtschaftliche Krise, von der ärmere Länder ungleich mehr betroffen sind als reichere Länder, wir davon ausgehen müssen, dass es künftig eine noch viel stärkere Abhängigkeit geben wird von Entwicklungsgeldern für die nationalen Gesundheitsstrukturen."

Wie so etwas aussehen kann, lässt sich in Somalia beobachten: Während des jahrzehntelangen Bürgerkriegs gab es kein staatliches Gesundheitssystem. Faktisch gab es lange überhaupt keine medizinische Versorgung. Mit der Zeit füllten Ärzte und private Kliniken die Lücke. Erst seit 2012 gibt es überhaupt wieder eine Regierung. Seitdem versucht sie, die staatlichen Aufgaben nach und nach wieder auszufüllen. Das Ergebnis: gerade einmal ein funktionierendes staatliches Krankenhaus, es stammt aus der italienischen Kolonialzeit. Dort werden zurzeit die COViD-19-Patienten behandelt. Ein zweites Krankenhaus wird gerade umgebaut und soll bald eröffnen.

Mohamed Said Abdillahi ist der stellvertretende Gesundheitsminister von Somalia: "Tatsache ist, dass unser Gesundheitsbudget zum größten Teil von internationalen Geldgebern abhängt. Dank der jetzigen Regierung, die seit zwei Jahren im Amt ist, werden inzwischen immerhin die Gehälter der medizinischen Angestellten bezahlt. Aber unser Budget ist nicht groß. Verglichen mit dem Bedarf ist es sogar sehr klein."

Nur Bruchteil der Bevölkerung kann medizinische Hilfe bezahlen

Drei Prozent des Gesamthaushalts fließen ins Gesundheitsbudget, das waren zuletzt umgerechnet rund 12 Millionen Euro im Jahr. In Deutschland würde dieses Geld für 2500 Patienten reichen. Somalia aber hat 12 Millionen Einwohner. Umso wichtiger sind Hilfsorganisationen. Mohamed Dakane leitet das Mutter-und-Kind-Krankenhaus der SOS-Stiftung in der Hauptstadt Mogadischu. Anders als in den privaten Einrichtungen muss hier niemand für die Behandlung bezahlen, noch nicht einmal für Medikamente.

"Wir haben oft viel mehr Menschen als wir eigentlich behandeln können. Das hängt auch etwas von der Jahreszeit ab. Besonders schlimm ist es bei größeren Krankheitsausbrüchen, also beispielsweise bei wässrigem Durchfall oder Cholera. Bei schweren Dürren mit Hungersnöten wird besonders viel Hilfe benötigt. Unsere Angestellten sind dann völlig überarbeitet und uns gehen die Medikamente aus. So etwas erleben wir häufig", berichtet Dakane.

Die Behandlung in privaten Praxen und Kliniken kann sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung leisten. Zu denen, die auf kostenlose Hilfe angewiesen sind, gehören die 800.000 Menschen, die vor Terror, Dürren und Überschwemmungen nach Mogadischu geflohen sind. Aber nicht nur sie kommen in die Behandlungszentren internationaler Hilfsorganisationen, sondern auch viele Menschen vom Land. Bis zu 250 Kilometer führen gebärende Frauen, um in der SOS-Klinik zu entbinden, sagt Dakane:

"Auf dem Land gibt es kaum medizinische Einrichtungen. Einige Gebiete werden außerdem von bewaffneten Gruppen kontrolliert, die gegen die Regierung kämpfen. Dort haben internationale Hilfsorganisationen keinen Zugang und können den Menschen nicht helfen. Das gilt für einen großen Teil des Landes. Die Menschen sind dort sich selbst überlassen, sie haben so gut wie keinen Zugang zu grundlegendsten Dienstleistungen."

Folgen fehlender medizinischer Versorgung sind messbar

Die Folgen des fehlenden Zugangs zu Gesundheitssystemen nicht nur in Somalia sind messbar. In der jüngsten WHO-Statistik schneidet der afrikanische Kontinent durchweg schlecht ab. Afrikaner werden im Durchschnitt 61 Jahre alt, Europäer 17 Jahre älter. Nirgendwo erkranken so viele Menschen an Tuberkulose, Malaria oder Gelbsucht. Auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs, Diabetes oder anderen chronischen Krankheiten zu sterben, gehört zu den weltweit höchsten. Dieses Bild könne nur mit einem umfassenden Gesundheitsansatz verändert werden, glaubt Mareike Haase von "Brot für die Welt":

"Ein Medikament kann die Symptome natürlich bekämpfen, was lebensnotwendig ist. Aber ein Medikament wird nicht die zugrunde liegenden Ursachen von schlechter Gesundheit bekämpfen können, die sehr häufig dadurch bestimmt sind, wie Menschen leben, wie sie arbeiten, unter welchen Bedingungen sie wohnen, wie sie sich ernähren können und welchen Zugang sie zu Ressourcen haben, auch zu finanziellen Ressourcen."

Gesundheitssysteme auch ohne Corona-Pandemie überlastet

Doch anstatt, dass in die Gesundheit der Menschen vor Ort investiert wird, geschehe das Gegenteil. Das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit etwa habe noch kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie geplant, bilaterale Gesundheitsprogramme auch in Afrika einzustellen, als Teil des Reformkonzepts "BMZ 2030". Dabei soll bis zum Jahr 2030 auch allen Afrikanern ein gesundes Leben gewährleistet werden. So sehen es die Ziele für nachhaltige Entwicklung vor, die alle 193 Staaten der Welt vor fünf Jahren beschlossen haben.

Der Weg dahin ist für die meisten afrikanischen Länder noch weit. Trotzdem stünden jetzt nur noch Krankheiten im Fokus, die potenziell eine Bedrohung auch für Deutschland darstellen könnten, beobachtet Haase: "Der Begründungszusammenhang für die gesundheitspolitische Arbeit Deutschlands geht mehr und mehr in die Richtung davon zu sprechen: Wie können wir die Bevölkerung in Deutschland vor einer möglichen Pandemie schützen. Und dadurch geraten Gesundheitsbedürfnisse, die nicht das Potenzial haben, zu einer globalen Pandemie zu werden, aus dem Fokus."

Selbst vermeintliche Erfolge enden oft als Niederlagen: So baute das südostafrikanische Malawi eine so gute Ausbildung für Krankenschwestern auf, dass diese abgeworben wurden - nach Großbritannien oder Südafrika. Dorthin, wo die Löhne besser waren. Die Coronakrise zeigt wie unter einem Brennglas, wie wichtig bessere Gesundheitssysteme in Afrika wären. Auch ohne Pandemie sind diese so überlastet, dass die medizinische Krise alltäglich ist. Doch ob diese Erkenntnis dazu führt, für den Aufbau der Gesundheitsversorgung das nötige Geld in die Hand zu nehmen, darf bezweifelt werden.