Gut drei Monate ist es her, dass der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen zu einem der ersten Hotspots der Corona-Epidemie in Deutschland wurde. Nach einer Karnevalssitzung in Gangelt erkrankten innerhalb kurzer Zeit Hunderte von Menschen an dem Virus, klagten über Husten, Fieber und Atemnot, viele von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

"Das war streckenweise wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge."

Erinnert sich Jörg Gildehaus, Chefapotheker des Sankt Antonius-Hospitals in Eschweiler. Aus seiner Apotheke werden sämtliche Krankenhäuser im Kreis Heinsberg beliefert.

"Wir haben Situationen gehabt, wo wir wirklich von der Hand in den Mund gelebt haben und wo wir am Freitagnachmittag nicht wussten, wie wir die Patienten übers Wochenende versorgen sollen mit essentiellen Arzneimitteln wie Morphin, mit Schmerzmitteln, Präparaten der Sedierung für die Beatmung."

Engpässe bei Medikamenten nicht neu

Engpässe bei Medikamenten sind für den Krankenhaus-Apotheker nichts Neues – die Corona-Pandemie hat sie aber verschärft und sichtbar gemacht. Bereits zuvor musste sich Jörg Gildehaus immer wieder auf die Suche nach alternativen Bezugsmöglichkeiten machen, wenn ein Lieferant das vertraglich vereinbarte Medikament nicht liefern konnte.

Obwohl die Eschweiler Krankenhausapotheke sich in einer Einkaufsgemeinschaft mit 200 anderen deutschen Kliniken zusammengetan hat, war das auch in der Vergangenheit nicht immer von Erfolg gekrönt. In der Folge mussten Ärzte auf andere Therapiestrategien ausweichen. In den ersten Wochen der Coronapatienten-Versorgung hat Chefapotheker Gildehaus diesen "Qualitätssprung nach unten" immer wieder erlebt.

"Dort musste dann auf Substanzen zurückgegriffen werden, die weniger verträglich sind. Und die in der Qualität der Behandlung die zweit- oder drittbesten Optionen sind."

Dieser Hintergrund ist Teil einer Serie zu den Krisenerkenntnissen der Corona-Pandemie

Teil 2 am 3.6.2020: Afrikas Gesundheitsnöte

Teil 3 am 4.6.2020: Spaltpilz Massenarbeitslosigkeit

Teil 4 am 5.6.2020: Die Welt in Unordnung

Teil 5 am 6.6.2020: Sehnsucht Tourismus

Teil 6 am 7.6.2020: Nicht die Stunde der europäischen Rechten

Teil 2 am 3.6.2020: Afrikas Gesundheitsnöte

Teil 3 am 4.6.2020: Spaltpilz Massenarbeitslosigkeit

Teil 4 am 5.6.2020: Die Welt in Unordnung

Teil 5 am 6.6.2020: Sehnsucht Tourismus

Teil 6 am 7.6.2020: Nicht die Stunde der europäischen Rechten

Drei Monate nach Beginn der Corona-Krise ist die Lage vergleichsweise ruhig. Gleichzeitig fürchten und erwarten die meisten Wissenschaftler eine zweite Corona-Welle. Aus der ersten Welle haben Gesundheitspolitik und -system schon erste Lehren gezogen. Ob die Vorkehrungen reichen, kann noch keiner wissen.

Bei Medikamenten abhängig von Indien, China, Vietnam

Die Engpässe in der Medikamentenversorgung, die der Großapotheker Gildehaus beklagt, sind darin begründet, dass die Hersteller konzentriert vor allem in Billiglohnländern wie China, Indien oder Vietnam sitzen. Viele Antibiotika etwa werden in Indien hergestellt, 90 Prozent der Wirkstoffe für Nachahmerprodukte, sogenannte Generika, kommen aus China. Durch die Corona-Krise standen dort über Wochen die Fabriken still. Die Konsequenzen waren weltweit zu spüren. Die deutschen Arzneimittelhersteller klagten über stark gestiegene Wirkstoffpreise, auch die Logistik verteuerte sich. Der Gesundheitsminister – alarmiert.

"Sollten wir in diesem Umfang wirtschaftlich und in unseren Lieferketten von einem einzigen Land auf der Welt abhängig sein? Ich denke, nein."

Das nun diskutierte Gegenmittel: Den Standort Europa stärken, Teile der Produktion zurückholen und eine weitere Abwanderung von Unternehmen verhindern.

Auch Hans-Georg Feldmeier, designierter Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, findet, es sei an der Zeit, Lehren aus der aktuellen Situation zu ziehen.

"Wir müssen uns einfach darüber im Klaren werden, dass die Pharmaindustrie, genauso wie die restliche Gesundheitsindustrie, beispielsweise Krankenhäuser, Pflegepersonal, die Pflegeheime, zur kritischen Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland gehören. Und wenn wir uns das eingestehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine Pharmaindustrie und eine funktionierende Gesundheitsindustrie in Europa halten. Und das wird uns nicht gelingen, wenn wir sie zuvor kaputtsparen – und das genau passiert."

Bei neuen, patentgeschützten Arzneimitteln erzielt die Pharmabranche zwar hohe Margen. Dafür unterliegen Generika rigiden Rabattverträgen mit den Krankenkassen. Es geht um massenhaft verschriebene Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist: Gegen Diabetes, Bluthochdruck, Herzbeschwerden. Dort, klagt Hans-Georg Feldmeier, werde aus den Herstellern der letzte Cent herausgepresst.

"Wir haben das Problem, dass wir beispielsweise auch seit 2009 – seit 2009, ich wiederhole das noch mal – ein sogenanntes "Preismoratorium" haben, wo die Pharmaindustrie die Preise nicht verändern kann. Jeder weiß, dass in dieser Zeit die Kosten überall gestiegen sind. Es sind die Lohnkosten gestiegen. Natürlich zahlen wir unseren Mitarbeitern jedes Jahr erhöhte Gehälter. Wir haben steigende Preise im Einkauf. Das muss alles gemanagt werden."

Etwa durch weitgehende Verlagerung der Produktion ins billige Ausland. Der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen glaubt: Die Branche hatte gar keine andere Wahl.

"Die Krankenkassen machen Ausschreibungen und die Ausschreibung gewinnt man nur, wenn man die Produktion nicht in Europa macht. Weil einfach die Lohnkosten in Europa höher sind. Dann biete ich ein teureres Angebot und dann kriege ich nicht den Zuschlag bei den Krankenkassen. Und jetzt sehen wir, dass wir natürlich dann auch zunehmend abhängig sind von Arzneimittelproduktionen in Asien."

Deutschland kein attraktiver Markt für Arzneimittel

Die Pharmabranche fordert, bei Rabattverträgen künftig mindestens drei Anbieter zu berücksichtigen, um Lieferausfälle einzelner Anbieter ausgleichen zu können. Rabattausschreibungen sollten auch erst dann greifen, wenn wenigstens vier Anbieter am Markt sind, die ihre Wirkstoffe aus mindestens zwei unterschiedlichen Wirkstoffquellen beziehen. Und bei der Vergabe sollte zumindest ein Pharmaunternehmen mit einer Produktionsstätte in Europa zum Zug kommen. Das würde für mehr Flexibilität und Unabhängigkeit sorgen.

Diese größere Unabhängigkeit aber, gibt Gesundheitsökonom Jürgen Wasem zu bedenken, habe ihren Preis.

"Es gibt ganz gute Modellrechnungen, die zeigen, dass die Preise für generische Arzneimittel im Schnitt so um 40, 50 Prozent steigen müssten. Das ist bezahlbar, aber es ist durchaus eine nennenswerte Mehrbelastung."

Jörg Gildehaus, Chefapotheker des Sankt-Antonius-Hospitals in Eschweiler, sagt, mit einer Rückholung der Herstellung von Schlüsselprodukten nach Europa sei es nicht getan. Der Staat müsse auch klarere Vorgaben machen.

"Diese Engpässe entstehen auch deshalb, weil speziell die multinationalen Konzerne gerne Arzneimittelkontingente, die am Markt verfügbar sind, eigentlich verfügbar sind, in Märkte schieben, wo sie eine höhere Marge erzielen können. Und man muss wissen, dass der deutsche Klinikmarkt im internationalen Vergleich gesehen der billigste Markt ist. Und aus Sicht der Konzerne der am wenigsten attraktive Markt."

Das Narkosemittel Propofol etwa, das zeitweise nur schwer lieferbar war, kostet in den USA fast zehn Mal so viel wie in Deutschland. Auch auf vermeintlich unattraktiven Märkten in Osteuropa lassen sich gängige Generika deutlich teurer verkaufen als hierzulande. Die meisten europäischen Länder haben deshalb Exportverbote für einzelne Medikamente erlassen, schon vor Corona.

"Bis Ende des Jahres hat das BfArM und damit die Politik immer darauf verwiesen, dass der freie Markt die Situation schon irgendwie regeln wird. Jetzt mit der Corona-Krise ist es ja offensichtlich geworden, dass der freie Markt diese Situation letztlich nicht regeln kann."

Seit April müssen Pharmafirmen zwingend Lieferengpässe an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte melden. Dadurch sind die Engpassmeldungen von 20 bis 30 Einträgen auf über 400 hochgeschnellt. Die Behörden bekommen einen besseren Überblick – und können bei kritischen Posten nun auch Lagerhaltung anordnen. Auch bei der Schutzausrüstung hat der Gesetzgeber reagiert: Ende März hatte Gesundheitsminister Spahn deren Besorgung zur Chefsache gemacht, der Export wurde zeitweise verboten. Nun soll eine dauerhafte nationale Reserve an Masken, Handschuhen und medizinischer Schutzkleidung aufgebaut werden.

Überkapazitäten in Kliniken

Das deutsche Gesundheitswesen funktioniert unter Corona, auch im internationalen Vergleich, relativ gut. Niedrige Infektionszahlen, hohe Testkapazitäten, keine Horrorbilder von überfüllten Intensivstationen wie in Norditalien oder den USA.

"Das hängt ironischerweise damit zusammen, dass wir Überkapazitäten haben."

Sagt der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem.

"In gewisser Weise kann man sagen: Wir haben wider Willen alles richtig gemacht. Wir haben - nach normalen Maßstäben gemessen - einfach Überkapazitäten im deutschen System. Und wir haben auch starke Anreize, zum Beispiel durch gute Vergütung von Beatmungspatienten über die Fallpauschalen im Krankenhaus, diese eher zu viel zu nutzen. Jetzt aber ist es natürlich ein Segen, dass wir sie haben."

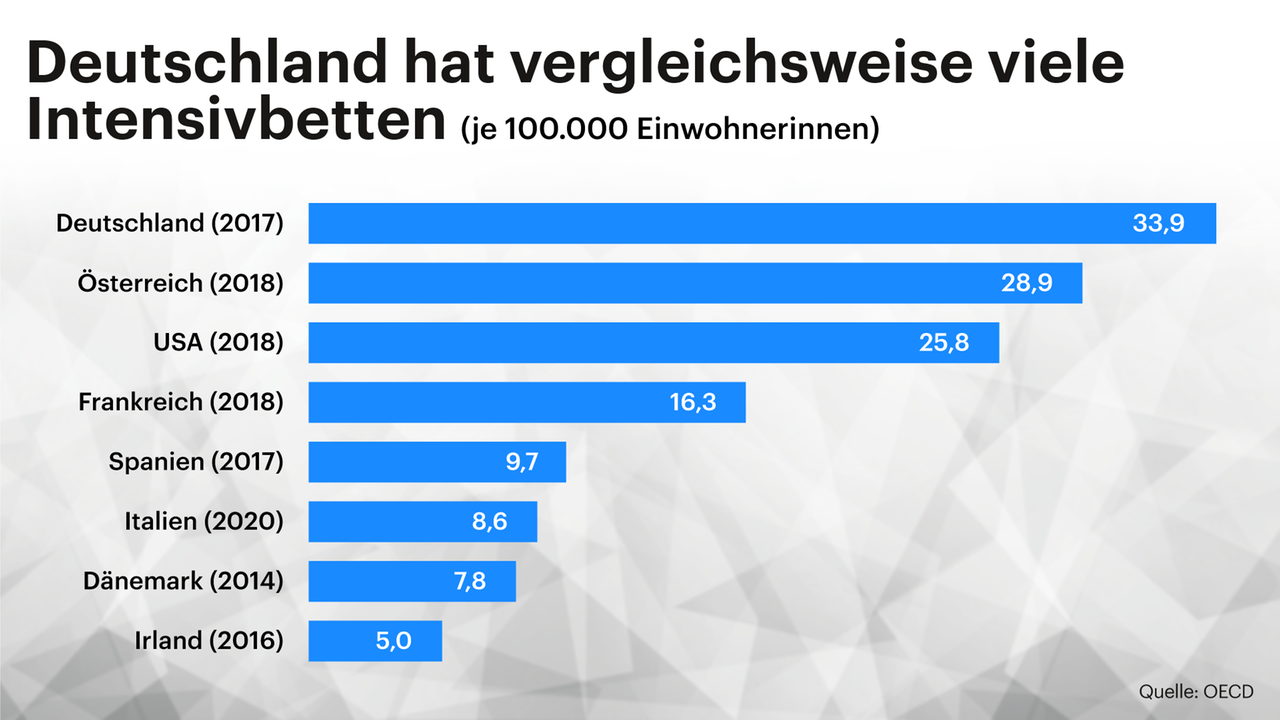

Tatsächlich ist die Zahl der Intensivbetten in Deutschland sehr hoch. Auf hunderttausend Einwohner kommen 34 Betten. In Frankreich sind es nur gut 16, in Italien etwa acht. Um jeden Engpass zu vermeiden, wurden per Erlass des Bundesgesundheitsministers, parallel zum Anstieg der Infektionszahlen im März, die normalen, nicht wirklich dringenden Eingriffe heruntergefahren.

Die Betten sollten für Corona-Patienten freibleiben. Das, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, habe bis auf wenige Ausnahmen gut geklappt.

"Durch den Heinsberger Hotspot, den wir da gehabt hatten, hat auch das Universitätsklinikum Aachen sehr viele Patienten in kurzer Zeit behandeln müssen. Zum Teil sind diese Patienten dann aber auch in andere Krankenhäuser in der Umgebung, Düsseldorf, Universitätsklinikum Köln oder auch Köln-Merheim gegangen, also die Schwerstkranken, so dass wir zu keinem Zeitpunkt die Situation hatten, dass die Schwerstkranken unterversorgt waren."

Geld für die Kliniken über die Intensivmedizin

Dennoch hat die Pandemie den Aufbau eines Intensivregisters beschleunigt. Wusste bislang niemand genau, wie viele Intensivbetten in den einzelnen Krankenhäusern vorhanden und ob diese frei oder belegt sind, ist es nun seit einigen Wochen möglich, das mit ein paar Mausklicks herauszufinden. Das Intensivregister schlüsselt nach Covid-19 und Nicht-Covid-19-Patienten auf, unterscheidet zwischen beatmet und nicht beatmet.

"Inhaltlich muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen macht das absolut Sinn und ist für uns Ärztinnen und Ärzte ein Riesenvorteil, wenn wir uns in das Register einloggen und reinschauen können, kann ich genau sehen: zehn Kilometer, 50 Kilometer, 100 Kilometer um mein Krankenhaus herum - wie viel Kapazitäten dort frei sind, wenn ich selbst zum Beispiel keine Möglichkeiten mehr habe."

Soweit ist es bislang nicht gekommen – viele Intensivstationen standen in den vergangenen Monaten fast leer. Zur Kompensation erhalten die Krankenhäuser bis Ende September 560 Euro pro Tag für jedes freie Bett. Nun, wo der Regelbetrieb langsam wieder hochgefahren wird, stellt sich Medizinern wie Gesundheitsökonomen die Frage, wie man sich auf künftige Pandemien vorbereiten sollte. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen:

"Wie viel Reservekapazitäten wollen wir uns halten an Intensivbetten, aber auch an normalen Betten, und wie wollen wir die finanzieren? Ich denke, der bisherige Weg, dass wir ganz stark über Fallpauschalen, also über tatsächliche Leistung finanzieren, setzt zu starke Anreize. Wir brauchen glaube ich eine Finanzierung von Reservekapazitäten als solches."

Tatsächlich ist Intensivmedizin seit Einführung eines neuen Vergütungssystems im Jahr 2003, der Fallpauschalen, ein lukratives Geschäft. Die Patienten sind besonders krank, benötigen teure Geräte und werden von vergleichsweise viel Personal umsorgt – all das kann entsprechend abgerechnet werden. Hier, sagt der Internist Uwe Janssens, werde mit hochaufwändiger Medizin Geld erwirtschaftet, das für weniger ertragreiche Abteilungen und auch Investitionen benötigt werde. Dabei sind Investitionen in Gebäude und Geräte eigentlich Aufgabe der Länder - der sie aber nicht ausreichend nachkommen, kritisiert der Präsident der Intensiv- und Notfallmediziner.

"Diese Nichterfüllung des gesetzlichen Auftrages, dem die Länder sich entzogen haben, hat schon dazu geführt, dass die Krankenhäuser dann die Gelder, die sie zum Beispiel in Investitionen stecken mussten - zum Beispiel geforderte Hubschrauberlandeplätze, die dann mal knapp sofort auf einen Schlag drei Millionen Euro kosten -, die mussten sie dann durch die Krankenversorgung erwirtschaften, damit sie in die Lage versetzt werden, das Personal, die Sachmittel, aber auch die Investitionen tätigen, finanzieren zu können. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, dass wir so in die Schieflage geraten sind."

Der Intensivmediziner klagt, dass im Krankenhaus viel zu oft nach ökonomischen Prinzipien gehandelt werde. Er selbst ist Chefarzt am Sankt-Antonius-Hospital in Eschweiler, einem kirchlichen Haus. Daneben gibt es Kommunen und Länder als Träger, aber vor allem auch private Klinikkonzerne, die neben guter Medizin vor allem ein Ziel hätten:

"Sie müssen shareholder values, sie müssen Aktionäre bedienen, mit einem gewissen Prozentsatz. Und den gilt es zu erwirtschaften. Das heißt, sie müssen neben der Tatsache, dass sie Gelder erwirtschaften müssen, um das Personal zu bezahlen, Investitionen zu tätigen, etc. Gelder erwirtschaften, die aus dem System herausgenommen werden und tatsächlich dann Aktionären zur Verfügung gestellt werden."

An der Pflege wird gespart

Besonders die Pflege kam dabei in den vergangenen Jahren immer mehr unter Druck. Nicht nur, weil es überall an Fachkräften fehlt. Sondern auch, weil Gelder im Krankenhaus nur über medizinische Eingriffe zu erzielen sind – nicht über gute Pflege. Sagt Tobias Immenroth von der Pflegekammer Niedersachsen.

"Das hat in den Krankenhäusern dazu geführt, dass die Ökonomen, die ja weitaus überdurchschnittlich inzwischen in der Verantwortung der Leitung von Krankenhäusern stehen, den ärztlichen Sektor quasi als Leistungserbringer wahrgenommen haben. Und die Pflege als Kostenfaktor wahrgenommen haben."

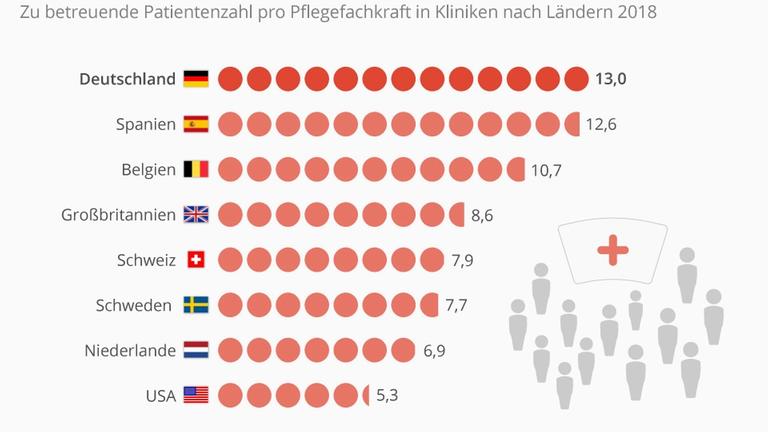

Entsprechend wurde an Pflegepersonal gespart, was gerade noch vertretbar schien. Die Folge für die Pflegenden: Hohe Arbeitsbelastung bei dürftiger Bezahlung. Die Politik versucht mittlerweile gegenzusteuern. Seit Anfang des Jahres muss die Pflege nicht mehr aus den Fallpauschalen finanziert werden. Und es wurden Personaluntergrenzen definiert. Ob das auf Dauer reicht, um eine qualitativ hochwertige, menschenwürdige Pflege zu garantieren? Tobias Immenroth ist skeptisch.

"Wenn Sie jetzt mal ins internationale Feld schauen, dann sehen Sie in den Bereichen der Intensivpflege beispielsweise, dass dort ganz üblich ist, dass ein Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten von eins zu eins rund um die Uhr gewährleistet wird. In Deutschland haben wir nach diesen Vorgaben der Personaluntergrenzen einen Schlüssel von eins zu zwei und nachts sogar noch schlechter."

Jetzt, zu Corona-Zeiten, sind diese Personaluntergrenzen ohnehin ausgesetzt. Was es gab, war eine "Corona-Prämie" von tausend Euro aus dem Bundeshaushalt - allerdings nur für Altenpflegerinnen und -pfleger, nicht für das Klinik-Pflegepersonal. Um den Berufsstand dauerhaft attraktiver zu machen, bräuchte es keine Einmal-Zahlung, sondern eine Tarifbindung mit mindestens 4.000 Euro brutto im Monat, sagen Kritiker.

Zu viele Stents, Knie, Hüften

Auch andere, grundlegende Fragen sind bislang ungelöst. Der wirtschaftliche Sachverständigenrat der Bundesregierung etwa kritisiert, dass es nach wie vor ein Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung im deutschen Gesundheitswesen gebe. In kaum einem anderen Land, sagt dessen Vorsitzender Lars Feld, würden so viele Stents gesetzt wie in Deutschland. Aber nicht nur Herzen, auch Hüften und Knie sieht der Sachverständige fehlversorgt.

"Im orthopädischen Bereich gibt es eine ganze Reihe von vielfältigen Untersuchungen und Behandlungen, die man in anderen Ländern so nicht vorfindet. Und dann fragt man sich: Warum haben denn die Deutschen besonders schlechte Knie und Hüften?"

Antwort: Weil mit diesen Eingriffen gutes Geld zu machen ist.

Zu wenig Krankenhäuser auf dem Land

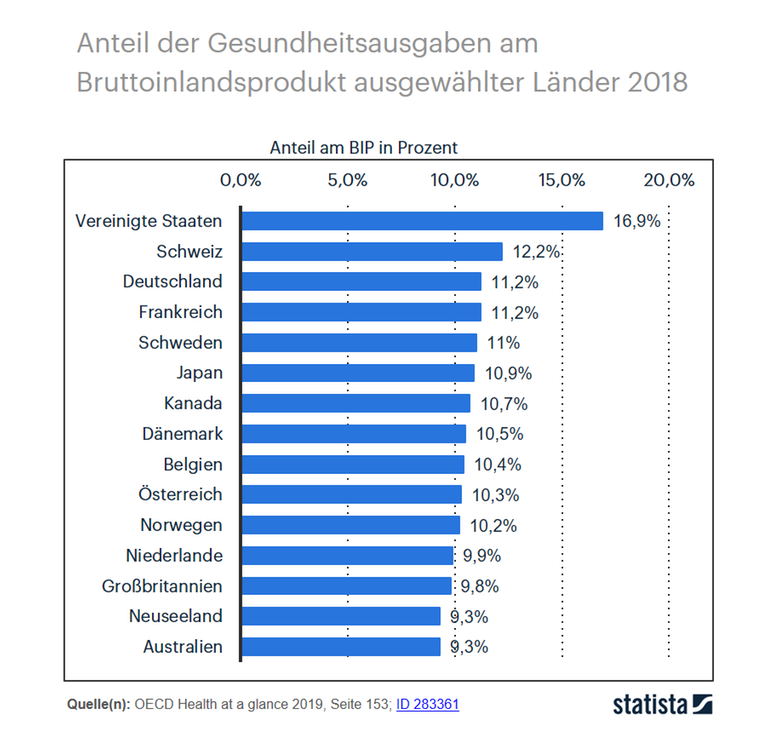

Zudem gebe es in einigen Regionen zu viele Krankenhäuser, in anderen zu wenige. In den Städten ballen sich die Arztpraxen - auf dem Land herrscht Mangel. Dabei gibt Deutschland - nach den USA und der Schweiz - im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt am meisten Geld für Gesundheit aus. Dieses Geld ließe sich, findet Lars Feld, effizienter einsetzen. Der Wirtschaftswissenschaftler ist daher nicht der Erste, der kleine, weniger leistungsfähige Krankenhäuser schließen möchte, wie es die Dänen gemacht haben. Und dafür große Gesundheitszentren mit Vollversorgung schaffen will.

"Mit hinreichend vielen Fallzahlen, für die unterschiedlichen Fachbereiche und möglichst auch für die unterschiedlichen Krankheiten, damit die Gesundheitsversorgung besser wird. Das ist eigentlich das Entscheidende. Denn manche Fälle treten in kleinen Kliniken auf dem flachen Land eben so selten auf, dass man sich Sorgen machen muss, ob diese Fälle auch wirklich gut versorgt sind."

Spezialisierung in großen Zentren – das sorge für mehr Patientensicherheit bei komplexen Operationen oder schweren onkologischen Erkrankungen, findet auch Petra Fuhrmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Gleichzeitig fordert die Patientenschützerin, dass Krankenhäuser als Teil einer flächendeckenden Versorgung - gerade in ländlichen Regionen - betrachtet werden müssten.

"Dass wir die stationäre Versorgung und die ambulante Versorgung, von Ärzten, aber auch von anderen Therapeuten und die Pflege – dass man das gemeinsam denkt. Wir müssen schauen: Welche Strukturen brauchen wir in welchen Regionen? Und danach dann die Planung machen. Unabhängig von Krankenhäusern, Ärzten etc., muss das sektorenübergreifend passieren."

Das könnten Gesundheitszentren sein, die eine Reihe von medizinischen Dienstleistungen unter einem Dach anbieten, wo Kranke und Pflegebedürftige aber auch beraten und durch das immer komplexere Gesundheitssystem navigiert werden.

"Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unser Gesundheitswesen organisieren wollen, und da ist die Corona-Krise vielleicht noch mal so ein Katalysator, der das nochmal ganz prägnant auf den Punkt bringt: Ja, wir müssen über dieses System nachdenken und drüber nachdenken, wie wir es besser machen können."