6. August 1945, 8:15 Uhr. Die achtjährige Keiko Ogura ist auf dem Weg zur Schule, als hoch über ihr Thomas Wilson Ferebee "Little Boy" ausklinkt. 45 Sekunden lang fällt die Bombe, ehe sie in 600 Metern Höhe explodiert. Keiko wird ohnmächtig.

"Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, lief sie benommen durch die Straßen. Sie erinnerte sich, dass sie an Hunderten Toten und Sterbenden vorbeikam, deren verbrannte Haut sich vom Körper schälte. ‚Was mich am meisten verängstigte, waren die Leute, die mich am Fuß packten und sagten: Gib mir Wasser‘, erzählte sie. [...] ‚Von einem Brunnen [...] holte ich welches, [...] doch als sie es tranken, mussten sie sich übergeben und starben.‘"

Ihr Vater erklärte ihr später, dass man Menschen mit Verbrennungen kein Wasser geben dürfe. Viele Jahre lang machte sich Keiko Vorwürfe, glaubte, sie hätte sie getötet.

Verlogenheit und Geheimniskrämerei

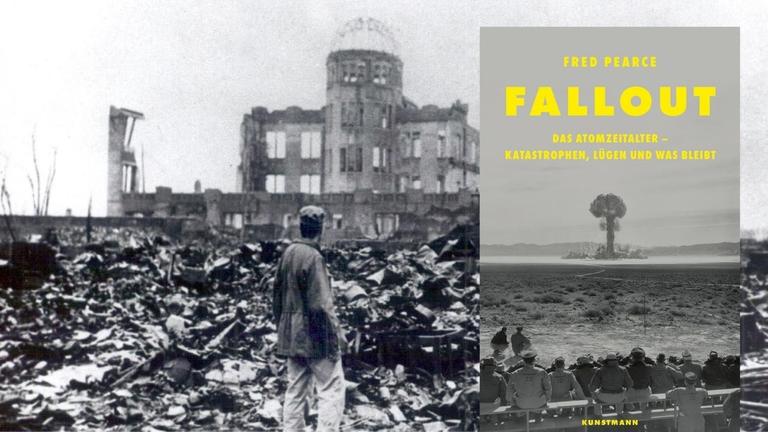

Diese eindringliche Erzählung steht in der Einleitung des Buchs von Fred Pearce, "Fallout", für das der britische Umweltjournalist die Schauplätze atomarer Desaster besucht hat. Er sprach mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Überlebenden, Ärzten und Aktivisten. Es ging nach Sellafield, Tschernobyl, Fukushima, Three Mile Island, Semipalatinsk, Rocky Flats... Diese Reise hatte eine ganz persönliche Seite:

"Da ich im Südosten Englands groß geworden bin, habe ich mich wohl selbst einmal unter einer unsichtbaren radioaktiven Wolke befunden, nach dem Feuer in der Plutoniumfabrik Windscale 1957 zog sie über die Insel. [...] Der Bevölkerung wurde gesagt, die Wolke sei aufs Meer hinausgezogen und ohnehin nicht stark radioaktiv gewesen. Das war gelogen; erwachsene Menschen wurden angelogen, als wären sie Kinder."

Es ist diese Verlogenheit und Geheimniskrämerei, der der Autor in seinem Buch nachspürt. Einer der ersten Orte, die Fred Pearce besucht, ist Majak. Direkt nach Kriegsende hatte Stalins Scherge Lawrenti Beria diese kerntechnische Anlage von 70.000 Zwangsarbeitern aus dem Boden stampfen lassen. Der erste Reaktor ging 1948 in Betrieb, ebenso die erste radiochemische Anlage – und etwas über ein Jahr später explodierte bereits die erste sowjetische Atombombe.

"Der Preis dafür war jedoch hoch. Selbst nach damaligen Maßstäben war die Plutoniumanlage nur grob zusammengezimmert und ohne jede Rücksicht auf die Sicherheit der Arbeiter, ihrer Familien oder der umliegenden Natur gebaut. [...] Regelmäßig waren Arbeiter absurd hohen Strahlungsmengen ausgesetzt."

Dann erzählt Pearce von dem inzwischen nach Tschernobyl und Fukushima nur noch drittschwersten Atomunfall, der sich in Majak ereignet hatte: Am späten Nachmittag des 29. Septembers 1957 stieg gelber Rauch aus einem unterirdischen Kessel auf. In diesen Behältern wurden die flüssigen Abfälle aus der Plutoniumproduktion gelagert. Die Techniker, die diesen Rauch bemerkten, vermuteten einen Defekt in der Elektrik, fanden aber nichts.

"Ehe sie entschieden hatten, was zu tun war, gab es eine enorme Explosion. Tank 14 wurde völlig zerstört [...]. Die Sprengkraft (war) so groß gewesen, dass die 90 Zentimeter starke und 1.700 Tonnen schwere Betondecke des Tanks weggesprengt und etwa 25 Meter in die Luft geschleudert wurde."

Die Strahlung vertreibt nur die Menschen

Rund 80 Tonnen radioaktiver Rückstände wurden freigesetzt – und zurück blieb die "Osturalspur" – eine 40 Kilometer breite und mehr als 300 Kilometer lange Zone, die noch für lange Zeit Sperrgebiet bleiben muss. Dieses Gebiet durfte Fred Pearce besuchen:

"Das Paradoxe war, dass die Natur aller Radioaktivität zum Trotz in Abwesenheit des Menschen offenbar prächtig gedieh. In dem eingezäunten Gebiet lebten laut (meines Führers Oleg) Tarasow mehr als zweihundert Vogelarten, darunter Adler und Falken. Er hatte 455 Pflanzenspezies gezählt. ‚Hier herrscht eine größere Biodiversität als in anderen Naturschutzgebieten des Urals´, sagte er, ‚die Tiere begreifen, dass sie hier nicht gejagt werden, und sie vermehren sich besser als anderswo.‘"

Das ist eine Erkenntnis, auf die Fred Pearce überall dort treffen wird, wo die Strahlung den Menschen vertrieben hat. Und auf noch etwas trifft er immer wieder: Dass auch in menschlichen Populationen bei minimalen Strahlendosen die befürchteten Gesundheitsschäden ausgeblieben sind:

"Nach anfänglichem Widerstreben bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wissenschaftlich betrachtet viel für einen Schwellenwert spricht. [...] Jahrzehntelange Forschung und Untersuchungen der Opfer von Atombombenabwürfen, Unfällen und Strahlenexpositionen am Arbeitsplatz haben keine stichhaltigen Beweise für eine Wirkung von Strahlendosen unterhalb von 100 Millisievert erbracht. Daraus müssen wir schließen, dass ein derartiges Risiko nicht existiert oder dass es im Vergleich zu anderen Alltagsgefahren nicht ins Gewicht fällt."

Mit "Fallout" bietet Fred Pearce, der der Atomkraft gegenüber durchaus kritisch eingestellt ist, einen Parforceritt durch das Atomzeitalter. Er erzählt die Geschichte einer – wie er schreibt: Tragödie. Und es ist eine spannende Geschichte. Allerdings gibt es manche Ungenauigkeit in der Recherche. So wird beispielsweise in Majak – anders als vom Autor behauptet – seit 1987 kein Waffenplutonium mehr hergestellt. Ein anderes Beispiel: Das Experiment, mit dem der Unfall von Tschernobyl begann, war keineswegs ungenehmigt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch trotzdem ist das Buch lesenswert und bietet einen durchaus erhellenden Überblick.

Fred Pearce: "Fallout. Das Atomzeitalter – Katastrophen, Lügen und was bleibt",

Antje Kunstmann Verlag, Übersetzung: Tobias Rothenbücher, 344 Seiten, 25 Euro.

Antje Kunstmann Verlag, Übersetzung: Tobias Rothenbücher, 344 Seiten, 25 Euro.