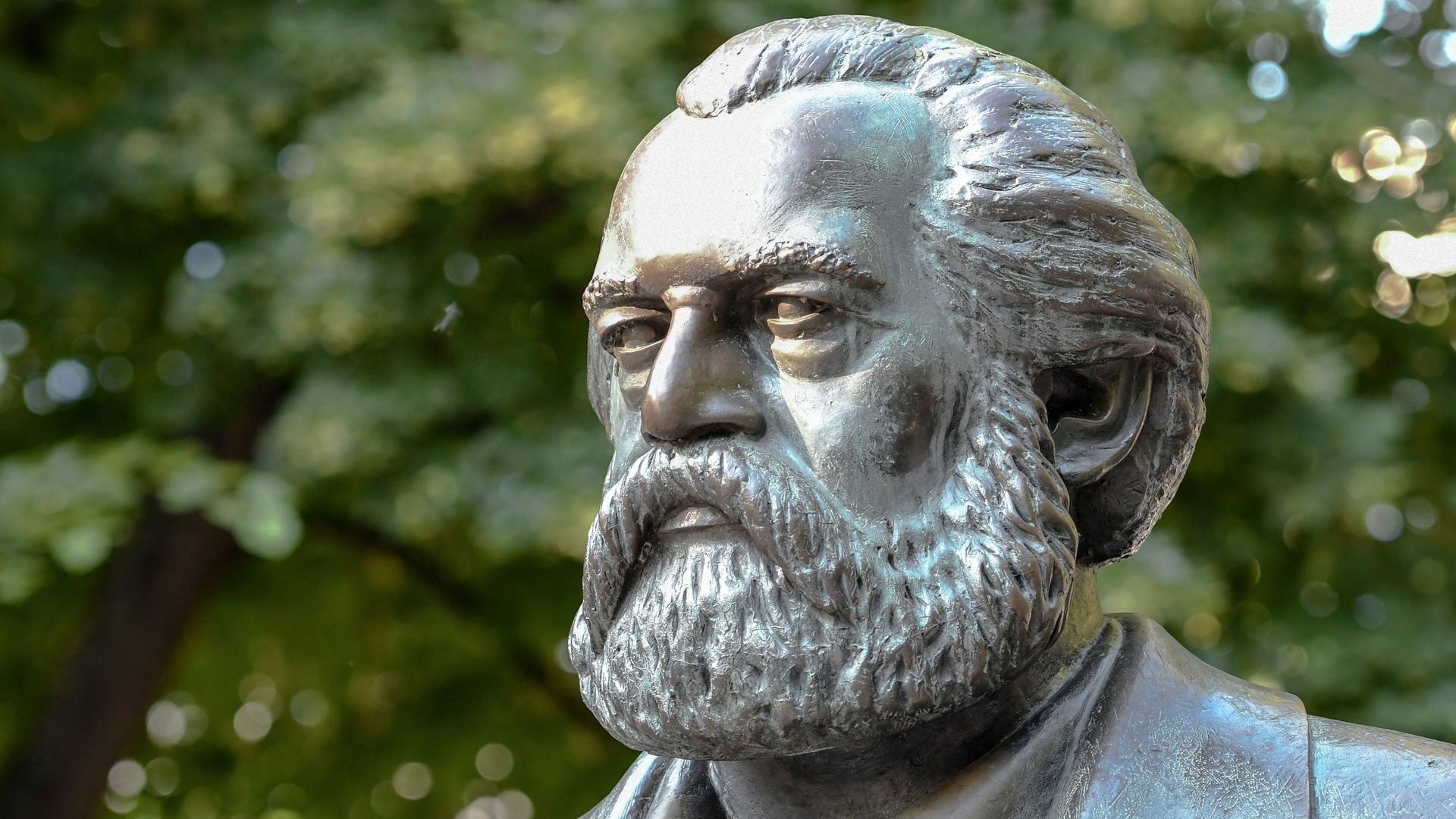

Es war eines der Hauptwerke des deutschen Philosophen, Ökonomen und Gesellschaftstheoretikers Karl Marx – „Das Kapital“. Mitte September 1867 erschien der erste Band beim Hamburger Verleger Otto Meissner in einer Startauflage von 1.000 Exemplaren. Die Welt gibt Anlass und Grund genug, „Das Kapital“ noch einmal gründlich zu lesen. Der Publizist Mathias Greffrath kennt das Werk und beschreibt, wie die Marxsche Kategorie des Mehrwerts heute noch politische Brisanz entfalten kann.

(Wh. vom 13.11.2016)

Die Weltwirtschaft hat sich von den Exzessen der Finanzspekulation noch nicht erholt; die Ökonomen reden von einer säkularen Stagnation, die nächste technologische Revolution lässt eine gigantische neue Welle der Arbeitslosigkeit erwarten; Millionen von Menschen, die auf dem globalen Markt nicht nachgefragt werden, machen sich auf die Wanderschaft, und die Temperatur in der Atmosphäre steigt stetig. „Das kapitalistische System passt nicht mehr in diese Welt“ – längst sagen das nicht nur übriggebliebene Linke.

Die kapitalistische Akkumulation, so heißt es im Kapital von Karl Marx, am Ende des Kapitels über die Mehrwertproduktion, „untergräbt die Springquellen allen Reichtums: die Erde und den Arbeiter“. – Klimakrise, Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwäche scheinen Marx‘ Theorie zu bestätigen. Aber sind diese großflächigen Prognosen schon ein Grund, das Kapital noch einmal zu lesen? Zumal die Lektüre mühsam ist und Monate verschlingt, vielleicht Jahre, wenn man nicht gar in den Debatten der marxistischen Schriftgelehrten versinkt, die ganze Bibliotheken über die Feindifferenzen der Wertformanalyse vollgeschrieben haben.

Man könnte dieses Buch als einen Roman verstehen

Wenn es also – 150 Jahre nach seinem Erscheinen – einen vitalen, aktuellen, nicht nur historischen Grund gibt, das Kapital zu lesen, dieses Buch, das den Anspruch erhebt, das „ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft“ entdeckt zu haben – dann müsste das Buch den Test bestehen, dass man mit der Marxschen Brille immer noch etwas sehen kann, was man sonst nicht sieht, dann müssten die Marxschen Begriffe die Wirklichkeit, in der wir heute leben, anders aufschließen als andere. „Man prüft den Pudding, indem man ihn isst“, pflegte der Fabrikant Friedrich Engels zu sagen. Fangen wir also an.

Mit dem Anfang. Oder besser noch davor: mit dem Titel. Das Kapital – so heißt das Buch. Das Kapital – nicht: Die Kapitalisten, nicht Die Ausbeutung, nicht Die Arbeit oder Der Weg zum Sozialismus – obwohl alles das eine Rolle spielt. Sondern Das Kapital. Etwas salopp könnte man Marxens Hauptwerk, das er nach Jahrzehnten von Lektüre, Exzerpieren und Nachdenken im Londoner Exil, im Lesesaal des British Museum, nach unzähligen billigen Zigarren und immer abgelenkt durch Krankheit, Tagespublizistik und politische Tätigkeit, dieses Werk, das er 1867 veröffentlicht, man könnte dieses Buch als einen Roman verstehen. Einen Roman, in dem „das Kapital“ der Held der Erzählung ist, das eigentliche Subjekt der Neuzeit, eine unsichtbare, insofern metaphysische, aber durchaus im Diesseits wirkende Macht. Der Gott der Moderne, der sich, so schreibt Marx, eine „Welt nach seinem eigenen Bilde schafft“.

Das Kapital taucht erst im vierten Kapitel auf

Der biblische Ton ist kein Zufall, wenn denn Gott die Kraft ist, die alles bewegt, der Geist, der alles durchformt und in alle Poren dieser Welt eindringen kann. In dieser Lesart des Kapitals können wir – heute mehr noch als zu Marxens Zeiten – ein Bild unserer Gesellschaft erkennen. Erleben, erleiden und erfahren wir nicht Tag für Tag, wie Menschen nur als „Faktor Arbeit“ in Frage kommen? Als flexible Ressource eingesetzt werden? Familien hinsichtlich ihrer Fähigkeit, „Humankapital“ aufzuziehen betrachtet werden? Kurz: Erleben wir nicht, dass für den Blick des „Kapitals“ die Dinge und die Menschen dieser Welt nur vorkommen, soweit sie profitabel sind?

Aber zurück zum Buch: Diese Romanfigur, dieser Geist, der den Kapitalismus antreibt, taucht erst im vierten Kapitel des Kapitals auf. Da wird das Kapital gezeugt und auch gleich geboren. Vorher, in den Kapiteln der akribischen Analyse der Ware und des Geldes, die so viel Schwierigkeiten machen, dass sie einen zum Aufgeben zwingen können – auf diesen ersten 150 Seiten ist das Kapital noch nicht auf der Welt, da wird über die Voraussetzungen seiner Zeugung theoretisiert: die Ware, die Arbeit, den Tausch, das Geld. Und dann kommt, nicht ohne spannungstreibende Rhetorik, die Frage: Wie kommt es, dass eine Geldmenge, mit der ich auf den Markt gehe, wächst, wie kann der Gesamtwert einer Wirtschaft wachsen, wenn doch angeblich immer nur Äquivalente getauscht werden? Die Frage ist alles andere als trivial: Die klassischen Ökonomen zu Marxens Zeit haben sie jedenfalls nicht widerspruchsfrei gelöst.

Hier enthüllt sich das Gesetz der „Plusmacherei“

Im diesem vierten Kapitel entsteht also aus Geld: das Kapital. Und – da alle großen Revolutionäre unseres Weltbildes, ob nun Darwin oder Freud – auch große Schriftsteller sind – so gibt Marx dem abstrakten Kapital einen greifbaren Körper – den eines Geldbesitzers – und lässt den auf einer Straße irgendwo in England auf einen Arbeitskraftbesitzer treffen, woraufhin die beiden nach einer kurzen Verhandlung, so Marx, in „jene verborgne Stätte der Produktion“ eilen, „an deren Schwelle zu lesen steht: No admittance except on business“ – „für Betriebsfremde verboten“ – „der eine“, so formuliert es der Balzac-Leser Marx, „bedeutungsvoll schmunzelnd, der andre widerstrebsam, wie jemand, der die eigne Haut zu Markt getragen hat [...].“

Hinter dieser Tür enthüllt sich das Gesetz der „Plusmacherei“. Denn mit Dampf und Maschinen und Muskeln wird hier der Reichtum der Gesellschaft gemehrt, Mehrwert produziert. Möglich ist das, weil der Kapitalist seinem Gegenüber eine Ware abgekauft hat, die über die wundersame Eigenschaft verfügt, mehr Wert zu erzeugen, als zu ihrer Produktion erforderlich war. Seine Arbeitskraft. Wer Arbeitskraft erwirbt und mit Maschinen oder Rohstoff kombiniert, kann sein Geld vermehren. Und umgekehrt: Wer nur Arbeitskraft zum Verkaufen hat, der fängt immer wieder von vorne an. Kapital, das ist also kein Ding und keine Substanz und kein Geld, sondern eben dieser Wertsteigerungsprozess in Räumen, die man nur „on business“ betritt. Dabei geht alles mit rechtlich korrekten und philosophisch unbedenklichen Dingen zu. Die Kapitalisten betrügen nicht, sie zahlen den Wert dessen, was sie gekauft haben: den Wert der Arbeitskraft. Dieser Wert, so sagten es die Klassiker der bürgerlichen Ökonomie, dieser Wert wird durch die Arbeitsmenge bestimmt, die erforderlich ist, um die Arbeitskraft herzustellen. Mit anderen Worten: die Arbeitsmenge, die in den normalen Lebenshaltungskosten steckt: Lebensmittel, Wohnung, Hygiene, Familienerhalt und so weiter.

Der Gang durch die Fabriktür – das ist die Urerfahrung

Der Gang durch die Fabriktür am Ende des vierten Kapitels des Buches, das ist die Urszene und die Urerfahrung für die Leser des Kapitals, in den Zirkeln der inzwischen verblichenen Arbeiterbewegung oder den Basisgruppen der Dritten Welt – und für die vielen, die Das Kapital nie gelesen haben. Die Erfahrung, dass man nichts anzubieten hat auf dem Markt außer „Muscle and Blood and Skin and Bones“, wie es in Sixteen Tons heißt, dem Lied über den Bergmann, der nach 50 Jahren aus der Grube kommt und genau so viel hat wie am Anfang. Das ist die eine Grunderfahrung des proletarischen Daseins. Und die andere: Nicht Fabrikhallen, Rohstoff oder Werkzeug produzieren Wert, sondern wir. „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will“ – die alte Parole zieht die Quintessenz aus der Marxschen Bestimmung der lebendigen Arbeit als der Kraft, die den Mehrwert schafft, wie es in diesem vierten Kapitel des Kapitals heißt:

„Eine Maschine, die nicht im Arbeitsprozeß dient, ist nutzlos. Außerdem verfällt sie der zerstörenden Gewalt des natürlichen Stoffwechsels. Das Eisen verrostet, das Holz verfault. Garn, das nicht verwebt oder verstrickt wird, ist verdorbene Baumwolle. Die lebendige Arbeit muß diese Dinge ergreifen, sie von den Toten erwecken, sie aus nur möglichen in wirkliche und wirkende Gebrauchswerte verwandeln.“

Marx‘ Wertbegriff entspricht dem der Arbeiterbewegung – aber auch dem der bürgerlichen Ökonomen in der revolutionären Phase der Bourgeoisie, als diese noch gegen die unproduktiven Feudalen den Wert der Arbeit hochhielt.

Alle Einkommensarten sind Fragmente des Mehrwerts

Etwa seit dem Erscheinen von Marx‘ Kapital aber wird der Mainstream der akademischen Ökonomie von einer Wertlehre dominiert, die den Preis der Waren durch das Spiel von Angebot und Nachfrage erklärt, also durch die Summierung von subjektiven Entscheidungen – aber nicht erklären kann, was denn den Wert ausmacht, wenn Angebot und Nachfrage sich decken. Es ist eine Theorie, für die Wirtschaft wesentlich der Austausch auf dem Markt ist. Für Marx hingegen ist Wirtschaft der gesamte Prozess, der mit der Produktion beginnt, in der Arbeit den Rohstoff verändert, ihm Mehrwert zusetzt. Und deshalb widerspricht Marx‘ Theorie auch der herrschenden Lehre von den Produktionsfaktoren Kapital, Boden und Arbeit, denen drei Einkommensquellen entsprächen: Profit, Grundrente und Lohn.

Nein, sagt Marx, alle Einkommensarten der Gesellschaft sind Fragmente des Mehrwerts. Mit der Kategorie des Mehrwerts aber sind der Klassenkonflikt und der Arbeitskampf zwingend als ein Bewegungsgesetz des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses gesetzt. Der Arbeiter wird so wenig wie möglich von seiner Zeit und seiner Haut verkaufen wollen; der Unternehmer muss bestrebt sein, den Arbeitstag auszudehnen. Nicht, oder nicht notwendigerweise, aus Gier, sondern aus Zwang. Denn die Konkurrenz auf dem Markt zwingt ihn, so rationell und so billig wie möglich zu produzieren. Und deshalb die Quelle seines Wertes so optimal wie möglich auszubeuten – wie eine Mine, die er gepachtet hat.

Empörung schlägt durch den bemüht kühlen, wissenschaftlichen Ton, wenn Marx die maßlose Ausdehnung des Arbeitstages im frühen, rohen Kapitalismus, in den Höllen der „absoluten Mehrwertproduktion“ analysiert, mit den 18stündigen Arbeitstagen von Eisenbahnarbeitern, den 14-Stunden-Schichten von neunjährigen Kindern, der frühen Sterblichkeit der Grobschmiede, oder, ganz konkret (und Marx ist sichtlich berührt) vom Tod „durch einfache Überarbeit“: der Putzmacherin Mary Ann Walkley nach 26 Stunden Arbeit ohne Pause, weil sie die Prachtkleider für den Huldigungsball der Prinzessin von Wales fertigmachen musste. Aufs Ganze gesehen aber bemüht sich Marx um die analytische Kälte des historisch denkenden Ökonomen, der im Kapitalisten nicht den Schurken, sondern den Funktionär eines zwangsläufig ablaufenden Prozesses sieht.

Der Staat unterbindet die schlimmsten Exzesse

Der Kapitalist ist also der stärkste Agent des Fortschritts, allerdings nicht ganz freiwillig. Der Staat unterbindet die schlimmsten Exzesse der absoluten Mehrwertproduktion mit Arbeitszeitregelungen. Diese wiederum nötigen die Kapitalisten zur Erfindung arbeitssparender Maschinen, zur Produktion auf immer größerer Stufenleiter. Die Fabrik bringt die Arbeiter zusammen, diese gründen Gewerkschaften, das treibt die Löhne hoch, und das wiederum initiiert die nächste Rationalisierungsstufe, durch die Tausende von Arbeitern freigesetzt werden – bis am Ende, im Maschinensystem, so Marx, „die Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern die Arbeit von Inhalt“. Diese totale Entfremdung aber ist für Marx zugleich „Ausdruck für die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte“. Denn an deren Ende, das ist sein kühner utopischer Vorgriff, steht der hochaggregierte Maschinenpark der entwickelten Industriegesellschaft, in dem kein einzelner Lohn mehr die Leistung ausdrücken kann, weil niemand berechnen kann, wieviel Wert „schöpft“ der Ingenieur, wieviel sein Lehrer, wieviel sein Handlanger und wieviel dessen Frau in diesem großen Mechanismus.

Die Faszination bei der Lektüre des Marxschen Buches entsteht nicht nur durch Materialfülle. Anders als in den Lehrbüchern der Mainstream-Ökonomie werden in seiner Darstellung der kapitalistische Mechanismus, die Geschichte der Technologie, die Veränderung der Arbeitsbedingungen, die sozialen Auseinandersetzungen und die Lebensverhältnisse zusammen gedacht und in eine große, idealtypische Erzählung der kapitalistischen Dynamik gebracht. Es ist eine Erzählung, die in diesem vierten Kapitel beginnt, mit eben dieser ironisch stilisierten Begegnung des Geldbesitzers mit dem Arbeitskraftverkäufer, und die danach ihren zwingenden Gang geht, bis zum vorläufigen Endpunkt der kapitalistischen Entwicklung: der Konzentration der Produktion in immer weniger großen Unternehmen, Monopolen, Oligopolen, und auf der anderen Seite wachsender Arbeitslosigkeit und Armut.

Bis jetzt hat sich das kapitalistische System immer wieder verjüngt

Kein anderes Werk der ökonomischen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts hat diese Kraft der Integration und der Prognose. Marx lässt seine Darstellung im dritten, erst nach seinem Tod von Friedrich Engels herausgegebenen Band des Kapitals mit dem viel diskutierten „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“ enden – dem allmählichen Erlahmen der Kapitalproduktivität. Der Grundgedanke lautet: Wenn nur die Arbeit Wert produziert, aber der Anteil der Arbeit immer weiter zurückgeht gegenüber der Macht der Maschinen, dann entsteht immer weniger Mehrwert. Es ist ein Theorem, das in Teilen der marxistischen Arbeiterbewegung lange den Glauben an einen automatischen Zusammenbruch des Kapitalismus genährt hat.

Bis jetzt allerdings hat sich das kapitalistische System immer wieder mit neuen Innovationsschüben verjüngt; aber der Preis der Rettungen wird immer höher, wenn – was wir gerade erleben – das Wachstum abflacht, keine neue Basis-Innovation in Sicht ist, und die wachsende Zahl der Überflüssigen die Legitimität eines Systems untergräbt, das nicht mehr fähig ist, seine Arbeiter auszubeuten, und sie, wie Marx schreibt, „ernähren muss, statt von ihnen ernährt zu werden“.

Sehr knapp nur hat Marx am Ende seines Buches ein mögliches Ende der Geschichte skizziert: Zunehmend fesselt das Privateigentum die Möglichkeiten, die in der Technik stecken, und die Kluft zwischen obszönem Reichtum und Elend wächst; es kommt zu Revolutionen, die Produktivkräfte werden vergesellschaftet; nicht länger der chaotische Markt, sondern die vergesellschafteten Individuen entscheiden gemeinsam über die Verwendung des Mehrprodukts. Ein Datum ist dieser Prognose allerdings nicht beigegeben, da steckt ein Rest von geschichtsphilosophischer Gewissheit über das Ende der Geschichte auf diesen letzten paar Seiten einer Theorie, die in ihrer Gesamtgestalt keine fest definierten Grenzen des Kapitalismus, nur flexible Schranken der kapitalistischen Produktion kennt.

Der dogmatische Rest hat die Rezeptionsgeschichte des Kapitals lange bestimmt

Dieser dogmatische Rest, man könnte auch sagen, dieser politische Überschuss hat die Rezeptionsgeschichte des Marxschen Kapitals lange bestimmt. In der Arbeiterbewegung, in der das Buch mehr zitiert und populär referiert als gelesen wurde, hat Marxens komplexes Werk nicht nur die Mechanismen der Ausbeutung erklärt und so das Klassenbewusstsein gestärkt, sondern auch die Erwartung des „großen Kladderadatsch“ genährt, eines automatischen Zusammenbruchs des Kapitalismus – und damit aktive Strategien zu seiner Transformation unterminiert. Die fragmentarischen Bemerkungen von Marx und Engels über die „Diktatur des Proletariats“, womit sie am ehesten wohl so etwas wie eine rätedemokratische Organisation der Gesellschaft meinten, sind vom sowjetischen Kommunismus zur Rechtfertigung der Parteidiktatur missbraucht worden. Und die martialisch klingende Parole von der proletarischen Diktatur hat die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft in die dogmatische Ablehnung einer objektiven Theorie des Werts und in die Verkennung der grundlegenden Krisenhaftigkeit des Kapitalismus getrieben. Um die politischen Konsequenzen der Mehrwerttheorie zu bekämpfen, waren diese bürgerlichen Theoretiker gezwungen, den Produktionsprozess – die Geschichte von Arbeit und Maschinen – aus ihren Theorien zu streichen. Und so verschwand aus ihren Modellbildern des Marktgeschehens der eigentliche Gegenstand einer ökonomischen Wissenschaft: die produzierende Gesellschaft. Ebenso wie der Blick auf die Mehrwertproduktion, die den Reichtum der Gesellschaft – noch einmal Marx – „nur entwickelt [...] indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“.

Das wurde vor 150 Jahren geschrieben. Heute sagt uns nicht nur unser Gefühl, sondern sagen auch die Zahlen: Wir nähern uns diesem Punkt, aber wo er genau liegt, kann niemand sagen.

Kann man also mit der Kategorie des Mehrwerts heute noch Politik machen?

Da kommt zunächst der Einwand: Der Mehrwert ist nicht messbar. Das stimmt. Und zugleich stimmt es nicht.

Wissen soll ein neuer Produktionsfaktor sein?

Es stimmt: Die Arbeitswert- und Mehrwerttheorie eignet sich nicht zur Bestimmung individueller Preise – Marx selbst liefert die Gründe dafür – wohl aber kann man mit ihr gesamtgesellschaftliche Tendenzen und Mechanismen erklären – so wie das Gravitationsgesetz gilt, auch wenn man mit ihm nicht den empirischen Fall eines einzelnen Blattes berechnen kann.

So erinnert die gegenwärtige „säkulare Stagnation“ der entwickelten Volkswirtschaften an das Marxsche Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, und die Mechanismen, mit denen die Unternehmer auf schrumpfende Profite reagieren, sind dieselben wie in der Frühzeit der kapitalistischen Mehrwertproduktion: Verlängerung der Arbeitszeit, Schwächung der Gewerkschaften, Verdichtung der Arbeit, Absenkung der Einkommen.

Und wie steht es mit jenem anderen Phänomen, das Ökonomen und Öffentlichkeit heute beschäftigt: der gewaltigen Produktivitätssteigerung durch die Informationstechnologie, den Computer und das Internet? Die „Wissensökonomie“, von der heute so viel geschrieben und geredet wird?

„Die Bedeutung der Arbeit nimmt ab, die von Wissen nimmt zu.“ „Wissen wirft längst höhere Investitionsrenditen ab als Kapital.“ Das sind nur einige der Formeln, mit denen seit Ende des letzten Jahrhunderts die „neue Ungleichheit“ begründet wird, die horrenden Profite der IT-Branchen, der Druck auf die Löhne oder die chronische „Arbeitslosigkeit“.

Wissen soll ein neuer, alles bestimmender Produktionsfaktor geworden sein, eine selbständige Profitquelle gar?

Wissen als unabhängige Wertquelle? Marx hätte eine solche Sichtweise „Vulgärökonomie“ genannt. Vulgär – damit meinte er nicht die grobe Gier, sondern Theorien, die sich vom Alltagswissen der wirtschaftlichen Akteure und den unmittelbar wahrnehmbaren Formen des Wirtschaftens nicht lösen, die nicht das Gesetz hinter den Dingen suchen. Wissenschaft, so spottet Marx, „wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsformen und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen.“

Die Produktions-Software steigert die Produktivität

Und vulgärökonomisch in diesem Sinne wäre also nicht nur die Theorie der drei Produktionsfaktoren Kapital, Grundeigentum und Arbeit mit ihren Einkommensquellen Profit, Pacht und Lohn, sondern auch die neueste Theorie über einen vierten Faktor: das Wissen.

Denn was geschieht in dieser Wissensökonomie anders, wenn auch auf unendlich größerem Maßstab, als was beim Übergang vom Handwerk zur Maschinenproduktion passierte? Wenn damals „Muskeln, Schärfe des Blicks, Virtuosität der Hand“ in die Maschine wanderten, so verschwinden jetzt die Arbeitsroutinen und der Erfahrungsschatz ganzer Berufe in den Algorithmen der Informationstechnik. In Generationen erarbeitetes Expertenwissen wird in Software verwandelt und als „Geistiges Eigentum“ patentiert, und erscheint so als Eigenschaft des Kapitals.

Die ungeheuren Renditen von Microsoft, Amazon und Google oder facebook entstehen ja weniger dadurch, dass sie der Welt eine neue Dimension hinzufügen, als dass ihre Algorithmen das bestehende System von Produktion, Zirkulation und Kommunikation rationeller, schneller und billiger machen. Die Produktions-Software steigert die Produktivität, sprich den relativen Mehrwert der Arbeit. Das Internet als Logistikwerkzeug beschleunigt den Umschlag der Waren, als universale Kommunikationsmaschine horcht es Kunden aus und stupst Bedürfnisse an. Und wenn das alte Fabriksystem einerseits die Kooperation in der Gesellschaft beförderte, andererseits die Entfremdung der Arbeiter auf die Spitze trieb, so ermöglicht das Internet einerseits universelle Kommunikation, andererseits neue Formen der Ausbeutung wie die CROWD-WORK, in der isolierte Individuen an ihren Rechnern Werbetextchen formulieren oder Roboter trainieren, keine Arbeitszeitbegrenzung kennen und dann auch noch unterschreiben müssen, dass sie nicht untereinander kommunizieren. Keine Gewerkschaft kann denen helfen, sie sind freie Verkäufer ihrer Arbeitskraft, schutzloser noch als der Tagelöhner, den Marxens Bilderbuchkapitalist am Ende des vierten Kapitels anstellt.

Angesichts dieser neuen Ausbeutungsformen, der Arbeitslosigkeit und der kommenden Automatisierungswelle schwillt gegenwärtig die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen an. Ein „Existenzgeld“ soll die Würde der Überflüssigen sichern. Es wäre die Würde der Almosenempfänger. Von „Menschen“, wie Marx schreibt, „die mit Vergnügen auf den Handel eingehen würden, wenn das Kapital sie zahlen wollte, ohne sie arbeiten zu lassen“. Für Marx wäre das der Gipfel der Entfremdung gewesen: der Verzicht darauf, ein produktives, Reichtum schaffendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, und deshalb bei seiner Verwendung ein Wörtchen mitzureden.

Im Zeitalter der Globalisierung wird es noch ein wenig komplizierter

Noch einmal gefragt also: Was kann man mit dem Mehrwertbegriff anfangen, in dieser Situation, in der immer weniger Menschen für die Produktion des Notwendigen gebraucht werden?

Vielleicht, das wäre mein Vorschlag, muss man den Mehrwertbegriff historisieren. „Wir reklamieren den Inhalt der Geschichte.“ So formulierte der jugendliche Friedrich Engels einen Anspruch aller Mitglieder der Gesellschaft auf das Produkt der Arbeit.

Denn warum ist eine Nation reich?

Weil Bürger die Stadtfreiheit erkämpfen; weil Seeleute neue Ideen mitbringen; weil Flüchtlinge härter arbeiten als andere; weil es eine Religion gibt, die Fleiß als gottgefällig ansieht; weil zehn begabte Feinmechaniker zehn andere anziehen; weil Manchester pfiffige Fabrikjungens und Schwaben pfiffige Ingenieure hervorbringt – kurz, weil die ganze Geschichte eines Landes mitproduziert hat, weil die vollständige Liste der Mitwirkenden an neuen Geschäftsideen mindestens so lang ist wie der Abspann von 100 Hollywood-Filmen. Und heute, im Zeitalter der Globalisierung wird es noch ein wenig komplizierter, weil wir nicht nur unsere Turnschuhproduktion nach Guangdong verlegt haben. Die ökonomische Nation – die ist heute so groß wie der Weltmarkt und eine Theorie des gesellschaftlichen Mehrwerts müsste heute weit in die Welt und weit in die Geschichte reichen.

„Wir reklamieren den Inhalt der Geschichte“ – man könnte eine solche Sichtweise „historischen Moralismus“ nennen. Aber der „globale Gesamtarbeiter“, der diesen Mehrwert einklagen könnte, der ist keine handliche Kategorie – und schon gar kein politisches Subjekt.

Hat also der Begriff des Mehrwerts – und hat die Arbeitswerttheorie, aus der er abgeleitet ist, noch irgendeinen Nutzen über einen solchen historischen Moralismus hinaus? Hinaus über eine Kritik ohne starke Kräfte dahinter?

All das erforderte eine Umwidmung gesellschaftlicher Ressourcen

„Alle Ökonomie ist Ökonomie der Zeit“, so heißt es bei Marx. Jede Gesellschaft muss ihre Arbeit auf die notwendigen Tätigkeiten aufteilen und einen Modus der Verwendung des Mehrprodukts finden. In allen Gesellschaften, bis heute, wurde dieses Mehrprodukt von den Eliten angeeignet. Im Kapitalismus nahm es die Form des Mehrwerts an und ließ die Produktivkräfte explodieren. Die Zeit, die für die Produktion des Notwendigen nötig war, schrumpfte rasant, und das führte zu einer ungeregelten, ungeplanten Steigerung der Produktion von neutral gesprochen: Überfluss, wertend gesprochen: viel Unsinn.

Und damit sind wir an die Grenzen der Mehrwertproduktion gekommen, jenseits derer die „Springquellen des Reichtums“ ruiniert werden. Es sei denn, wir schaffen einen Sprung in der gesellschaftlichen Evolution: hin zu einer Gesellschaft, die – wie es am Ende des dritten Bandes des Kapitals heißt – „ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regelt und unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringt, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden, diesen Stoffwechsel mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten Bedingungen vollzieht“.

Die Notwendigkeit für einen solchen zivilisatorischen Evolutionssprung liegt heute auf der Hand. Denn der Markt scheint weder das Problem der Ungleichheit und der Armut zu lösen, noch den Klimawandel zu bewältigen oder den Umbau unseres Energiesystems voranzutreiben. All das erforderte eine Umwidmung gesellschaftlicher Ressourcen, eine Verwendung steigender Quanten des Mehrprodukts für die Lösung dieser Aufgaben, damit wir – wie es am Ende des vor bald 150 Jahren erschienenen Werks Das Kapital heißt – damit wir die Erde, deren Nutznießer, nicht deren Eigentümer wir sind, „den nachfolgenden Generationen verbessert hinterlassen“.

Welche politisch-ökonomischen Institutionen eine solche „rationelle und gemeinschaftliche Kontrolle“ leisten könnten – denn zurzeit leisten es weder der Markt noch die schwächelnden parlamentarischen Demokratien – das wäre eine lohnende Frage für eine Wissenschaft der Politischen Ökonomie, die auf der Höhe unserer Zeit wäre.

Die Flusen der Vulgärökonomie sind weggespült

Denn Marx hilft hier nicht weiter. Er gibt ein paar Hinweise auf Genossenschaften, aber das war schon für seine Zeit zu klein gedacht, geschweige denn für die Lösung der Aufgabe, eine komplexe Hi-Tech-Gesellschaft rational zu organisieren und nicht den kostspieligen Suchbewegungen der Märkte zu überlassen.

Worin läge dann also der praktische Nutzen, heute Das Kapital zu lesen? Vielleicht darin: Man kann bestimmte Begriffe nach der Lektüre nicht mehr benutzen, wenn man einmal im vierten Kapitel des Kapitals durch die Tür gegangen ist, aus der Marktsphäre in die verborgene Stätte der Produktion. Man wird diese Begriffe nicht mehr benutzen, weil sie die Wirklichkeit verstellen. Man wird nicht mehr „Humankapital“ sagen, wo es sich um lebendige Arbeitskraft handelt, man wird bei dem Wort „Zins“ immer an Mehrwert denken, bei Arbeitsteilung an Kooperation, bei Kapital nicht an Geld oder an Chefs, sondern an ein Herrschaftsverhältnis, bei Wachstum an Gesamtarbeit. Und so weiter. Man läuft nach der Marx-Lektüre gleichsam mit einem gewaschenen Gehirn herum, die Flusen der Vulgärökonomie sind weggespült.

Und was macht man mit diesem gewaschenen Gehirn? Marx glaubte daran, dass „mit der Einsicht in den Zusammenhang [...] aller theoretische Glauben in die permanente Notwendigkeit der bestehenden Zustände“ stürzt. Das stimmt wohl, aber vom gestürzten Glauben an die Ewigkeit des Kapitalismus bis zu seiner Veränderung oder gar Überwindung ist es kein kurzer Weg.