"Was soll ich mir in den Bauch piksen lassen, wenn ich einfach nur Blut von mir geben kann. Ist ja klar - auch wenn, was hat der gekostet, ich glaube 400 oder 500 Euro."

Jenny Winkler hat vor drei Jahren einen vorgeburtlichen Test gemacht, mit dem im mütterlichen Blut Veränderungen im Erbgut des Kindes entdeckt werden können.

"Das Anliegen der allermeisten Eltern ist meiner Erfahrung nach, sie möchten wissen, ob ihr Kind gesund ist."

Sagt die Pränataldiagnostikerin Andrea Fotiadis-Schmitz. Wenn eine Schwangere bisher Gewissheit haben wollte, hat sie eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. Dabei muss der Arzt mit einer langen Nadel die Bauchdecke der Schwangeren durchstoßen und Fruchtwasser oder Gewebe entnehmen. Bei jedem hundertsten Eingriff kommt es allerdings zu einer Fehlgeburt.

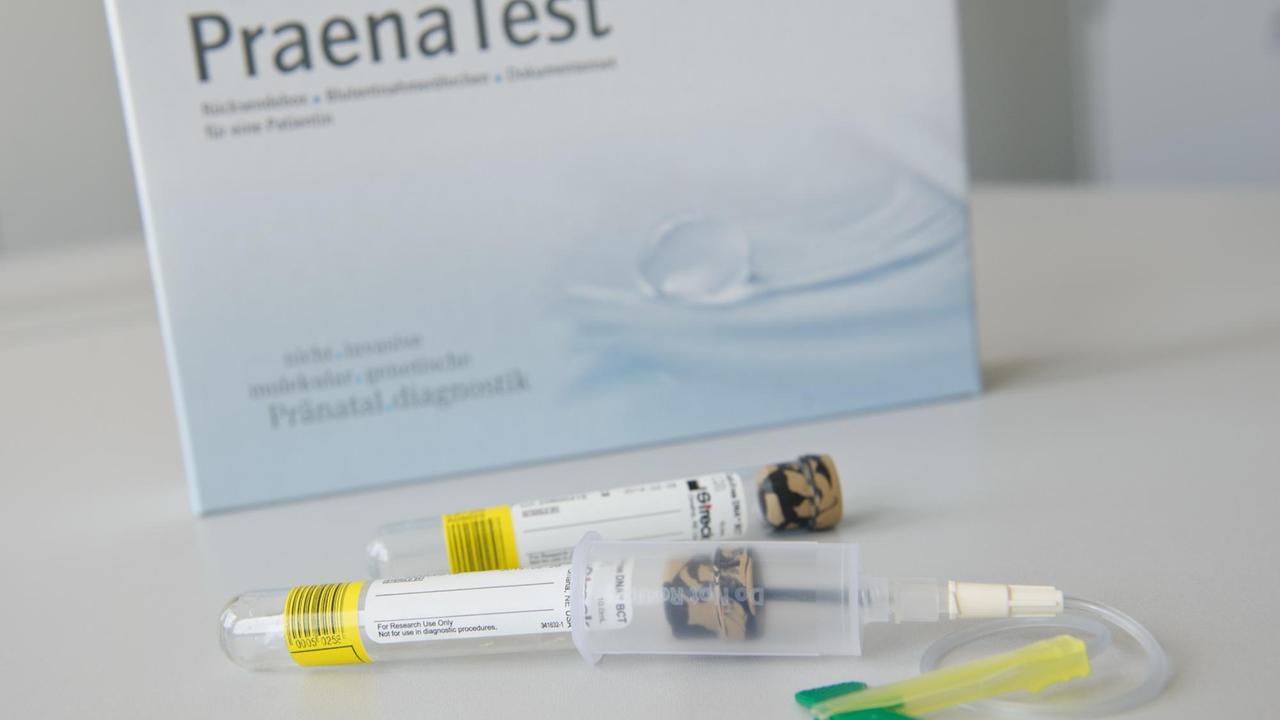

Seit 2012 ist ein neuer Bluttest auf dem Markt, der laut wissenschaftlichen Studien ganz ohne Risiko für Mutter und Kind, zu über 99 Prozent sicher Auskunft über drei chromosomale Veränderungen des Ungeborenen gibt und zusätzlich das Geschlecht bestimmen kann. Im Vordergrund steht die häufigste Trisomie: die Trisomie 21, das Down-Syndrom, eine individuell sehr unterschiedlich ausgeprägte geistige Behinderung. Die Trisomien 13 und 18 treten deutlich seltener auf und führen zu schweren Behinderungen der Kinder und zu einer hohen Sterblichkeit während der Schwangerschaft oder kurz danach. Als der Test vor sieben Jahren zugelassen wurde, kostete er 1250 Euro. Heute liegt der Preis je nach Anbieter und Variante zwischen 130 und 600 Euro. Die Kosten dafür tragen die werdenden Eltern.

Streitfall Kassenzulassung

Das soll sich ändern: 2016 stellte der Hersteller LifeCodexx einen Antrag auf Kassenzulassung. Eine solche Entscheidung trifft in der Regel der Gemeinsame Bundesausschuss: ein Gremium, in dem neben unparteiischen Mitgliedern Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen, der Krankenhäuser, Patientenvertreter und andere sitzen. Aus medizinischer Sicht hat der Bundesausschuss, G-BA, kürzlich grundsätzlich grünes Licht für eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen gegeben. Allerdings mit Einschränkungen. Der Test soll keine Regelleistung für alle Schwangeren werden.

"Die medizinische Bewertung ist ganz eindeutig: Der Test hat kein Risiko. Der Test hat eine sehr hohe Genauigkeit. Damit kann ich Mutter und Kind schützen. Die Frage ist nur, welche gesellschaftlichen Prozesse, Drucksituationen, Dynamiken entwickeln sich daraus?"

Der Vorsitzende des G-BA, der CDU-Politiker Josef Hecken, hat das Thema auf seiner Agenda ganz nach oben gesetzt. Schon vor zwei Jahren hatte er die Kirchen, den Deutschen Ethikrat und die Bundestagsfraktionen zu Stellungnahmen aufgefordert. Seine Initiative blieb lange ungehört.

Bis Ende letzten Jahres mehr als 100 Parlamentarier einen fraktionsübergreifenden Appell unterschrieben, der vor einem unüberlegten Umgang mit der neuen Gendiagnostik warnte. In dieser Woche nun wird der Bundestag eine Orientierungsdebatte führen. Der Bluttest auf Trisomien sei erst der Anfang, es würden vermutlich bald weitere genetische Erkrankungen mit einem molekulargenetischen Bluttest pränatal diagnostizierbar werden, argumentieren die zehn Initiatoren des Appells - darunter der Christdemokrat Rudolf Henke, die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen Corinna Rüffer und die ehemalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt.

"Ich möchte nicht, dass sich Eltern verantworten müssen, weil sie ja zu einem Kind gesagt haben, das eine Behinderung hat. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf sind immer eine hohe Herausforderung für die Eltern. Aber ich habe noch keine Eltern getroffen, die gesagt haben, besser wäre es gewesen, das Kind wäre nicht geboren worden."

"Ich bin Natalie Dedreux. Ich bin 20. Ich hab das Down-Syndrom. Down-Syndrom, sagt man auch Trisomie 21, dass das dreimal da ist und nicht zweimal. Und das ist jetzt mal keine Krankheit, sondern was Besonderes. Also das Besondere ist am Gesicht: Kleine Nase, kleine Ohren, die öfter auch mal Brillen tragen und ansonsten sind wir einfach cool drauf."

Das Down-Syndrom steht schon immer im Zentrum der genetischen Pränataldiagnostik, weil es vergleichsweise häufig auftritt. Jenny Winkler war bei ihrer ersten Schwangerschaft 35 Jahre alt und gehörte damit automatisch zum Kreis der Risikoschwangeren, denen die Krankenkasse zusätzliche Diagnostiken bezahlt - mit Ausnahme des Bluttests.

Jenny Winkler machte in der 20. Schwangerschaftswoche zunächst einen großen 3D-Feinultraschall.

Jenny Winkler machte in der 20. Schwangerschaftswoche zunächst einen großen 3D-Feinultraschall.

"Mir war klar, da kann man Sachen herausfinden, die vielleicht in der Entwicklung nicht so ne ganz normale Geschichte sind beim Kind. Und er hat auch gefragt, was machen Sie, wenn wir irgendwas herausfinden, wissen Sie das schon? Da hab ich gesagt, das macht nichts, das kriegen wir hin."

So hatte sie es mit ihrem Mann besprochen. Doch dann kam das Ergebnis: Herzfehler und Down-Syndrom - mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit.

"Trotzdem ist so eine Aussage, zu 85 Prozent wird Ihr Kind Down-Syndrom haben komisch, nicht zu fassen. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich kannte einen Menschen mit Down-Syndrom, der ist bei mir in der Gemeinde aufgewachsen, der war immer dabei, der war auch Messdiener so wie ich. Der war immer laut, der hat auch immer sehr laut gesungen und niemand hat so richtig, zumindest von uns Kindern, mit ihm geredet. Das war der einzige, den ich kannte mit Down-Syndrom - und das sollte jetzt mein Kind haben."

Der Herzfehler ließe sich schnell nach der Geburt operieren, erklärte ihr der Pränataldiagnostiker. Was bleibe, sei das Down-Syndrom. Um ganz sicher zu gehen empfahl der Arzt eine weitergehende Diagnostik, die Fruchtwasseruntersuchung oder den Bluttest:

"Weil der ist nicht invasiv. Und dann kann man überlegen, will ich so ein Kind oder nicht. Weil neun von zehn Frauen bekommen es dann nicht in der gleichen Situation. Dann habe ich noch gefragt, was bedeutet das denn genau, Down-Syndrom für mein Kind? Da sagte er nur, das können Sie ja in einer Woche mit ihrer Frauenärztin besprechen. Damit bin ich dann rausgegangen und hab gedacht, ah, okay, das scheint ja irgendwas Schlimmes zu sein, wenn neun von zehn Frauen ihr Kind nicht bekommen."

"Ja, das verstehe ich auch nicht, warum die Abtreibungen machen, wovor die Angst haben oder was die von uns auch erwarten? Wir tun den nix."

Jenny Winkler ist nach der Untersuchung verstört, weint viel, redet mit ihrem Mann, recherchiert die ganze Nacht im Internet. Am nächsten Tag macht sie den molekulargenetischen Bluttest, sie will Gewissheit. Immer wieder tauchen Fragen auf: Was bedeutet der Herzfehler für unseren Sohn? Wird er sich ausdrücken können? Oder jemals selbständig leben? Wird er Freunde haben oder sich ausgeschlossen fühlen? Und: Schaffen wir das wirklich? Nach zwei Wochen kommt das Ergebnis, da steht die Entscheidung des Paares schon lange fest. Ihr Sohn Matti kam ohne den prognostizierten Herzfehler und mit Trisomie 21 zur Welt.

"Ich fand's gut im Nachhinein, es zu wissen, weil ich einfach jedem Bescheid sagen konnte und wir konnten uns darauf vorbereiten und Matti konnte wie alle anderen Kinder, die nicht behindert sind, auf die Welt kommen und jeder hat sich darüber gefreut - auch über Matti."

Schwangere wollen Gewissheit

Eltern hoffen auf ein gesundes Kind ohne Behinderung. Ein paar Tropfen Blut versprechen Gewissheit. Das klingt so harmlos, erklärt Sigrid Graumann, Humangenetikerin, Philosophin und Mitglied im Deutschen Ethikrat.

"Die Schwangeren nehmen den dann einfach so mit. Also das ist vollkommen klar, die schwangeren Frauen, die wollen eine Sicherheit, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist, deshalb gehen sie auch zur Schwangerschaftsvorsorge und wenn ihnen dann so ein einfacher Test angeboten wird, dann ist der Schritt, ihn in Anspruch zu nehmen und auch unreflektiert in Anspruch zu nehmen, relativ schnell getan."

Doch wenn der Test auffällig ist, müssen Paare eine extrem schwere Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes treffen. Darauf sind sie bisher nicht immer gut vorbereitet, findet Jenny Winkler.

"Ehrlich gesagt werden die Frauen ganz schön alleine gelassen mit der Entscheidung. Man kann es schon sehen in der 12. Woche, es hat Arme, Beine, einen Kopf und ist Leben. Und nicht ein paar Schuhe, die man sich gerade gekauft hat und dann eben umtauscht."

Die Frauenärztin und Pränataldiagnostikerin Andrea Fotiadis-Schmitz bietet den Bluttest seit seiner Markteinführung an und hält ihn für eine sehr gute Methode. Sie hat viel Erfahrung, Fortbildungen in humangenetischer Beratung und legt Wert auf eine gute Information.

"Das ist für Paare immer eine sehr schwierige Entscheidung. Wir binden in den Prozess auch immer eine psychosoziale Beratung mit ein. Bei solchen schweren Erkrankungen wie Chromosomenstörungen oder schweren körperlichen Fehlbildungen geht die Entscheidung meistens gegen die Schwangerschaft, dann wird die Schwangerschaft abgebrochen."

"Existenz eines Kindes nicht fraglos gegeben"

Diese Erfahrung hat auch die Ethikerin von der evangelischen Fachhochschule in Bochum, Sigrid Graumann, gemacht. Sie hat kürzlich eine Interviewstudie ausgewertet, in der Frauenärztinnen, Schwangere und Mitarbeiterinnen aus Beratungsstellen befragt wurden. Es ging dabei um die Frage, ob der gesellschaftliche Druck durch die Pränataldiagnostik gestiegen sei. Dabei zeigte sich ein Paradox:

"Bei den Eltern, die ein behindertes Kind haben, die berichten, eher positive Reaktionen auf ihre Entscheidung ein behindertes Kind zu bekommen. Aber auf der anderen Seite schon auch immer die Fragezeichen, habt ihr es nicht vorher untersuchen lassen? Also die Existenz ihres Kindes ist nicht einfach fraglos gegeben."

Genau weiß niemand, wie viele Schwangere ihr behindertes Kind abtreiben. Und wer sich für oder gegen ein Kind entschieden hat, der lebt womöglich lange mit dem Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war. Das ist kein grundsätzlich neues Dilemma, das erst durch den molekulargenetischen Bluttest entsteht, sondern eine generelle Frage, die die Pränataldiagnostik seit jeher aufwirft.

Im Falle einer Abtreibung handelt es sich bisher oft um einen späten Eingriff, also zu einem Zeitpunkt, bei dem das Kind teilweise auch schon lebensfähig wäre. Denn die Fruchtwasseruntersuchung zur letzten Abklärung kann frühestens ab der 13./14. Schwangerschaftswoche gemacht werden. Die Wartezeit auf das Ergebnis, die danach notwendige ärztliche Beratung und Entscheidung, ob es sich um eine medizinische Indikation handelt, führen manchmal zu einem Abbruch jenseits der 20. Woche. Auch empfehlen Pränataldiagnostiker einen auffälligen Befund im Bluttest immer noch einmal durch eine Fruchtwasseruntersuchung genau abzuklären.

Vorteile des Bluttests

Der neue Bluttest macht vieles erst einmal scheinbar leichter. Auch, weil er schon so frühzeitig ein recht sicheres Ergebnis liefert. Das wollten immer mehr Frauen, weiß die Pränataldiagnostikerin Fotiadis-Schmitz:

"Sehr deutlich, gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist zu merken, dass die Diagnostik generell von den Patientinnen zunehmend ins erste Trimester verlagert wird. Man möchte früh über die Gesundheit des Kindes Bescheid wissen. Da hilft dieser Test auch sehr."

Die Studie der Bioethikerin Sigrid Graumann bestätigt diesen Trend. Die Frauen hofften so auch, gegebenenfalls einen Abbruch im Rahmen des Paragrafen 218 machen zu können. Später ist nur noch eine medizinische Indikation möglich, das heißt, es muss eine Gefahr für die psychische und physische Gesundheit der Mutter vorliegen.

"Einige unserer Interviewpartnerinnen, auch Ärztinnen, die diese Tests anbieten, sagen, dass das Down-Syndrom für sie keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch eigentlich ist. Trotzdem wirkt es in der Praxis als Indikation. Auch die Ärztinnen stellen diese Indikation aus, weil es die Normalität ist, dass die Eltern sich für oder gegen ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden können."

Der molekulargenetische Bluttest vereine viele Vorteile, deshalb würden ihn schon jetzt so viele Frauen nutzen - auch ohne Kassenzuschuss, meint der G-BA Vorsitzende Josef Hecken:

"Faktum ist, dass heute über 50 Prozent der Frauen als Selbstzahler diesen Test machen lassen."

Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch Frauen, die diese finanziellen Möglichkeiten nicht hätten, den gefahrlosen Test machen könnten. Die risikoreiche Fruchtwasser- oder Gewebeuntersuchung bezahlen die Krankenkassen bereits seit Mitte der Achtzigerjahre. Das moralische Dilemma liege gerade in der Einfachheit des Tests, befürchtet Hecken. Das könne dazu führen, dass Eltern verantwortlich gemacht würden für ein Kind mit einer Behinderung. Dass es den Bluttest gibt, setze Paare fast schon unter Zugzwang. Das könnte sich mit der Entscheidung des G-BA für die Kostenübernahme noch verstärken, fürchtet Sigrid Graumann:

"Warum sollte Ihr Arzt Ihnen etwas anbieten, das von der Krankenkasse empfohlen ist, wenn das nicht gut ist? Da geht ein Signal aus davon."

Zulassung nur mit ausführlicher Beratung

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat sich bereits festgelegt: Der Bluttest soll zu einer Regelleistung der Krankenkassen für Risikopatientinnen werden, verbunden mit einer ausführlichen vorherigen Beratung, damit die Paare wirklich wissen, worauf sie sich einlassen.

"Wir haben auch Veränderungen bei der Definition dessen, was Risikoschwangerschaften angeht, vorgenommen."

Das Alter einer Frau wird künftig nicht mehr automatisch ein Risikofaktor sein.

"Es hat natürlich ganz große Fortschritte in der Geburtsmedizin gegeben und was vor 20 Jahren noch eine Risikoschwangerschaft war, jenseits der 35, ist heute eher Normalität. In der Vergangenheit war es so, dass in der Mutterschaftsrichtlinie abschließend definiert war, dass zum Beispiel bei früh Gebärenden unter 18 Jahren oder bei Spätgebärenden über 35 automatisch eine Risikoschwangerschaft angenommen wurde und jetzt ist die Automatik in der Mutterschaftsrichtlinie entfallen."

Im letzten Jahr seien 37 Prozent aller Schwangeren in den Mutterpässen als Risikoschwangerschaften definiert worden. Künftig sollen Ärzte in jedem Einzelfall das Risiko und den damit verbundenen Überwachungsbedarf definieren."Vor diesem Hintergrund gehe ich von einer deutlichen Senkung, also ich schätze, von einer Halbierung der Risikoschwangerschaften aus."

Bezogen auf den molekulargenetischen Test bedeutet das: Jeder Schwangeren, die von ihrem Arzt individuell als besonders überwachungsbedürftig eingestuft wurde, soll der Bluttest laut G-BA von der Krankenkasse erstattet werden. Ob die individuelle Beurteilung tatsächlich, wie Josef Hecken vermutet, zu weniger Risikoschwangeren führen wird, bleibt abzuwarten.

Schon mehrfach haben Gerichte Mediziner aufgrund ungenügender Hinweise über Risiken und diagnostische Möglichkeiten zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Das behinderte Kind wurde dabei als "Schaden" bezeichnet.

Sechs Wochen hat der G-BA Zeit gegeben, für eine Stellungnahme, die dann im Sommer in einen endgültigen Beschluss münden soll. Aufgefordert sind neben dem Parlament wissenschaftliche Fachgesellschaften, die Bundesärztekammer, der Deutsche Ethikrat, die Gendiagnostik-Kommission, die Kirchen und andere Organisationen. Der Bundestag diskutiert nun in dieser Woche über Chancen und Risiken molekulargenetischer Tests. Die ehemalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sieht hier den Gesetzgeber gefragt, regulierend einzugreifen:

"Hier sind tief ethische Fragen berührt: Welche Gesellschaft wollen wir eigentlich? Deshalb brauchen wir auch die Orientierungsdebatte und deshalb brauchen wir Regeln unter welchen Bedingungen ein PränaTest eingesetzt werden kann, wenn man sich dafür entscheidet als eine Form der Pränataluntersuchung."

Debatte spaltet Mediziner, Ethiker und Politik

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe, deren Vorsitzende Schmidt ebenfalls ist, lehnt den Bluttest strikt ab. Die Meinungen gehen quer durch die Fraktionen und quer durch gesellschaftliche Gruppierungen. Aus Gerechtigkeitsgründen ist die evangelische Kirche für eine Kostenübernahme - in engen Grenzen und eingebunden in ein Beratungskonzept, die katholische Kirche ist gegen eine Kostenübernahme. Nicht einmal die Ärzte sind sich einig.

Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik bewertet die Verfahren als, Zitat: "prinzipiell positiv". Auch viele Frauenärzte sind der Meinung, man dürfe den Test Schwangeren nicht verweigern. Dagegen warnt der Bundesverband niedergelassener Pränatalmediziner vor einer "Steigerung des gesellschaftlichen Drucks" auf Frauen.

Weitgehende Einigkeit herrscht eigentlich nur mit Blick auf die Beratung. Sie soll vor jedem Test und nach einem auffälligen Befund stattfinden und zwar durch entsprechend geschulte Mediziner. Das sieht das Gendiagnostikgesetz eigentlich schon seit 2010 für jede Pränataldiagnostik vor, die Praxis ist aber oft eine andere, meint Sigrid Graumann, Mitglied im Deutschen Ethikrat.

"Es ist eine umfassende ärztliche Beratung vor der Diagnostik vorgeschrieben. Es funktioniert nicht, das kann ich aus unserer Interviewstudie auch sagen. Alle Schwangeren berichten, dass sie nicht psychosozial beraten worden sind - sondern das, was sie als Beratung bekommen, scheint nicht mehr zu sein, als eine Aufklärung über die Tests."

Signalwirkung für weitere Blut-Screenings

Wenn der Bundestag nun über den Beschlussentwurf des G-BA debattiert, dann wird es wohl vor allem eine ethische Debatte werden. Weitreichende Änderungen könnte das Parlament nur vornehmen, wenn es sich zu gesetzlichen Regelungen entscheidet. Sicher ist, die molekulargenetischen Möglichkeiten werden weiter wachsen, sagt die Humangenetikerin Sigrid Graumann:

"Das Down-Syndrom ist im Moment gerade das Symbol. Wir müssen uns in den nächsten Jahren mit ziemlich großer Sicherheit damit auseinandersetzen, dass auch andere genetische Anlagen, auf Stoffwechselerkrankungen, dass die auch über den Bluttest untersuchbar werden. Und wenn wir uns das Bild zu Ende malen, dann heißt das, dass in der Zukunft jede Schwangerschaft sehr umfassend auf sehr viele unterschiedliche Veranlagungen für Krankheit und Behinderungen durchgescreent werden kann."

Fragt man Menschen mit Down-Syndrom, würden wohl die meisten so antworten, wie die 20-jährige Natalie Dedreux:

"Für mich ist das erstmal nichts Gutes, weil dann gibt es ja weniger Menschen mit Down-Syndrom. Also ich lebe definitiv gerne."

Und so geht es nun bei der Bundestagsdebatte auch weniger um Medizin als um Ethik. Vermutlich könnten sich mehr Paare für ein Leben mit einem behinderten Kind entscheiden, wenn sie wüssten, dass es auch außerhalb der Familie "Willkommen" geheißen wird.