"Guten Tag, darf ich Sie kurz fragen? Sie haben ja eben gewählt. Wären Sie bereit, anonym und freiwillig, uns einfach noch mal Ihre Wahlentscheidung hier mitzuteilen? Das ist für die Prognose in der ARD um 18 Uhr."

Es ist der 14. Mai, der Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Renate Perseke steht im Flur einer Schule in Köln und spricht Wähler an, die gerade ihr Wahllokal verlassen haben. Perseke arbeitet für Infratest Dimap, die im Auftrag der ARD die ersten Prognosen und auch die Hochrechnungen erstellt. Zahlen, die auch der Deutschlandfunk nutzt.

Es ist der 14. Mai, der Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Renate Perseke steht im Flur einer Schule in Köln und spricht Wähler an, die gerade ihr Wahllokal verlassen haben. Perseke arbeitet für Infratest Dimap, die im Auftrag der ARD die ersten Prognosen und auch die Hochrechnungen erstellt. Zahlen, die auch der Deutschlandfunk nutzt.

Jeder Wähler, der nach dem Besuch im Wahllokal seine Wahl auf den Zetteln von Infratest Dimap wiederholt, sorgt dafür, dass die Prognose des Wahlergebnisses genauer ist, die WDR-Moderator Jörg Schönenborn um 18 Uhr im Ersten präsentiert.

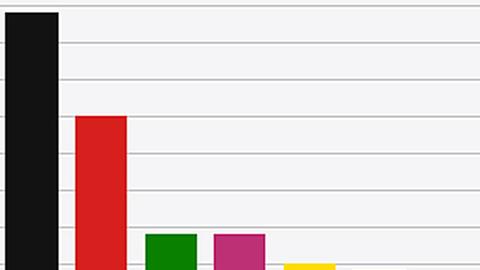

"Auch in Nordrhein-Westfalen wird sich die Wahlbeteiligung ein gutes Stück nach oben entwickelt haben. Und welche Auswirkungen das hat, wem das nützt, das kann man ahnen, wenn man jetzt die Prognose sieht von Infratest Dimap für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD sackt dramatisch ab, minus achteinhalb Punkte: 30,5 Prozent. Das wäre das schlechteste Ergebnis der NRW-Geschichte ..."

"Auch in Nordrhein-Westfalen wird sich die Wahlbeteiligung ein gutes Stück nach oben entwickelt haben. Und welche Auswirkungen das hat, wem das nützt, das kann man ahnen, wenn man jetzt die Prognose sieht von Infratest Dimap für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD sackt dramatisch ab, minus achteinhalb Punkte: 30,5 Prozent. Das wäre das schlechteste Ergebnis der NRW-Geschichte ..."

Nachwahlbefragungen: "Ein Stück Kontrolle"

Die Nachwahlbefragungen von Infratest Dimap und der Forschungsgruppe Wahlen, deren Mitarbeiter im Kölner Wahllokal nebenan die Zahlen für das ZDF erheben, sind in der Regel nah dran am späteren Wahlergebnis. Denn hier gibt es kein "Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre" mehr.

Die befragten Wähler haben ja schon gewählt und müssen ihre Wahlentscheidung lediglich wiederholen. Deshalb sind die Prognosen in der Regel sehr verlässlich. In einer Online-Fragestunde auf der Facebook-Seite des WDR begründete Jörg Schönenborn, warum die ARD solche Umfragen in Auftrag gibt.

"Aber es gibt einen Punkt, der ganz extrem wichtig ist: Das ist ein Stück Kontrolle des Wahlergebnisses. Weil zwei Institute, beauftragt von zwei unabhängigen Sendern, im Grunde parallel zur Wahl das Ergebnis überprüfen lassen."

"Wie denken die Menschen im Moment ..."

Diese "Kontrolle" soll auch zwischen den Wahlen gewährleistet sein, indem immer wieder Meinungsumfragen in Auftrag gegeben werden. Nicht nur von ARD und ZDF, sondern auch von anderen Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Bild am Sonntag, Stern und RTL. Auf diese Weise erscheint alle paar Tage eine neue Umfrage, und es entsteht eine Reihe von Daten, die die politische Stimmung im Land wiedergeben soll – etwa auch im ARD-Deutschlandtrend, die Schönenborns WDR-Kollegin Ellen Ehni präsentiert:

"Die Sonntagsfrage ist bei jedem Deutschlandtrend in den Tagesthemen natürlich das, was die Menschen und die Journalisten am meisten interessiert, weil es ist eine politische Momentaufnahme: Wie denken die Menschen im Moment über das, was die Politiker abliefern, das, was die Parteien bieten."

Die Ergebnisse der so genannten Sonntagsfrage gehören auch online zu gern geklickten Artikeln. Christina Elmer aus der Chefredaktion von Spiegel online hält sie aber nicht nur für die Leser für interessant.

"Für uns ist es sehr wichtig, zu wissen, wie die politische Stimmung im Land ist. Um daraus Berichterstattungen abzuleiten, Fragestellungen abzuleiten, aber auch, um zu wissen, was auch die Parteien wissen. Denn, ja, es werden natürlich auch von Parteien Umfragen in Auftrag gegeben bzw. ausgewertet. Viele Institute machen die. Und da ist bei uns eben wichtig als tagesaktuelles Medium, dass wir da sehr nah dran sind, am Puls, so nah wie man eben sein kann, wenn man das methodisch sehr ernst nimmt."

"Die Sonntagsfrage ist bei jedem Deutschlandtrend in den Tagesthemen natürlich das, was die Menschen und die Journalisten am meisten interessiert, weil es ist eine politische Momentaufnahme: Wie denken die Menschen im Moment über das, was die Politiker abliefern, das, was die Parteien bieten."

Die Ergebnisse der so genannten Sonntagsfrage gehören auch online zu gern geklickten Artikeln. Christina Elmer aus der Chefredaktion von Spiegel online hält sie aber nicht nur für die Leser für interessant.

"Für uns ist es sehr wichtig, zu wissen, wie die politische Stimmung im Land ist. Um daraus Berichterstattungen abzuleiten, Fragestellungen abzuleiten, aber auch, um zu wissen, was auch die Parteien wissen. Denn, ja, es werden natürlich auch von Parteien Umfragen in Auftrag gegeben bzw. ausgewertet. Viele Institute machen die. Und da ist bei uns eben wichtig als tagesaktuelles Medium, dass wir da sehr nah dran sind, am Puls, so nah wie man eben sein kann, wenn man das methodisch sehr ernst nimmt."

Ehni: "Eine Umfrage sagt kein Wahlergebnis voraus"

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hielt das Wahlergebnis, was sich in Umfragen in den vorangegangenen Wochen angedeutet hatte.

Das war im März im Saarland anders. Dass die CDU unter Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 40,7 Prozent so gut abschneiden würde, hatte sich in keiner Umfrage der Monate vorher so angedeutet. Alle Umfrageunternehmen hatten die CDU um vier bis sieben Prozentpunkte unterschätzt und die SPD zum Teil um mehr als fünf Prozentpunkte überschätzt. Anschließend mussten sie sich dafür rechtfertigen.

Das war im März im Saarland anders. Dass die CDU unter Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 40,7 Prozent so gut abschneiden würde, hatte sich in keiner Umfrage der Monate vorher so angedeutet. Alle Umfrageunternehmen hatten die CDU um vier bis sieben Prozentpunkte unterschätzt und die SPD zum Teil um mehr als fünf Prozentpunkte überschätzt. Anschließend mussten sie sich dafür rechtfertigen.

Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Auch beim Brexit-Referendum in Großbritannien und bei der US-Präsidentschaftswahl wurde Meinungsforschern vorgeworfen, das Ergebnis falsch vorhergesagt zu haben. Doch den Vorwurf könne man ihnen so nicht machen, sagt Ellen Ehni.

"Das ist genau das Problem, dass Umfragen eben keine Prognose über einen Wahlausgang sind, sondern eine politische Stimmung aktuell im Land abbilden. Und da können sich die Journalisten als Zunft auch gemeinsam an die eigene Nase fassen, zu sagen, selbst in unserem eigenen Medium, Umfragen sagen einen knappen Wahlsieg von MMM voraus oder was auch immer, das ist falsch. Eine Umfrage sagt kein Wahlergebnis voraus."

Der Preis der Ungenauigkeit

Trotzdem versuchen natürlich viele Umfrageunternehmen, der tatsächlichen politischen Stimmung im Land nahezukommen. Doch das ist angesichts verschiedener methodischer Probleme, die beim Anfertigen solcher Umfragen auftreten, schwierig, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Universität Mainz.

"Sie sind einfach mit verschiedenen Fehlerquellen konfrontiert. Das fängt an damit, dass Sie nur eine Stichprobe der deutschen wahlberechtigten Bevölkerung befragen. In der Regel 1.000, 2.000 Leute. Sie wollen aber etwas lernen über 60 Millionen Deutsche, und dafür zahlen sie einfach einen Preis."

Der Preis lautet: Ungenauigkeit. Das beginnt schon bei der Erhebung der Daten: Wie erreicht man ausreichend viele Menschen, deren Wahlentscheidung man als repräsentativ für alle Wähler ansehen kann?

Beteiligungsquoten von 20 bis 30 Prozent

Die meisten der großen Umfrageunternehmen in Deutschland, die auch Wahlumfragen erstellen, versuchen es telefonisch: Emnid, Forsa, die Forschungsgruppe Wahlen und GMS rufen ausschließlich Festnetznummern an. Infratest Dimap nur zu 70 Prozent, die übrigen 30 Prozent sind Mobilnummern. Das Institut für Demoskopie Allensbach befragt die Wähler persönlich; Insa, YouGov und das erst ein Jahr alte Unternehmen Civey ausschließlich online. Politikwissenschaftler Thorsten Faas:

"Dann können wir einfach beobachten, dass zunehmend weniger Menschen bereit sind, selbst wenn sie kontaktiert werden, dann auch tatsächlich an Umfragen teilzunehmen. Und ich denke, wir reden heute realistischerweise über Beteiligungsquoten von 20 bis 30 Prozent. Auf der Basis schließen Sie dann aber auf die 100 Prozent. Und auch dabei können natürlich immer Fehler entstehen."

Eine Beteiligungsquote oder im Fachjargon der Meinungsforscher Ausschöpfungsquote von 20 Prozent heißt: Von fünf Wählern, die angerufen werden, macht nur einer mit. Und die, die mitmachten, seien häufig Menschen, die sich ohnehin für das gesellschaftliche Leben interessierten, sagt Michael Kunert, Geschäftsführer des Umfrageunternehmens Infratest Dimap.

"Das heißt umgekehrt, Menschen, denen ihre Nachbarn und die Gesellschaft egal sind, Menschen, die nicht an Wahlen teilnehmen, das sind generell gesprochen Gruppen, die nicht so häufig die Gelegenheit wahrnehmen bei uns teilzunehmen. Und wenn man das jetzt noch einmal auf die Soziodemografie betrachtet: Besser gebildete nehmen tendenziell lieber bei uns Teil als schlechter Gebildete."

Demoskopen-Problem: Ältere und AfD-Wähler

Infratest ruft als einziges Umfrageunternehmen nicht nur Festnetz-, sondern auch Mobilnummern an. Michael Kunert nimmt für sich in Anspruch, damit prinzipiell jeden potenziellen Wähler erreichen zu können. Konkurrenten, die auf reine Online-Umfragen setzen, sieht er kritisch.

"Insbesondere, wenn es um Wahlen geht, ist die Gruppe der Älteren, der Über-60-Jährigen, das ist etwa ein Drittel aller Wahlberechtigten, und wenn Sie wissen, dass die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe auch noch einmal überdurchschnittlich hoch ist, dann ist das bei einigen Wahlen fast 40 Prozent aller Wähler. Und genau bei dieser Gruppe gibt es große Probleme mit Online-Erhebungen, weil nur ein geringer Teil dieser Altersgruppe online unterwegs ist und die, die es sind, die sind nicht unbedingt stellvertretend für alle anderen."

Für problematisch hält Politikwissenschaftler Thorsten Faas die Bereitschaft der Angesprochenen, an einer Sonntagsfrage teilzunehmen.

"Und wenn sie dann noch Grund zur Annahme haben, dass Sie vielleicht bestimmte Parteiwähler, zum Beispiel die AfD-Wähler, weil die gegenüber Medien, Parteien, vielleicht eben auch Meinungsforschern Misstrauen haben mehr als andere, dass sie also bestimmte Parteianhänger mehr oder minder stark unter- oder überschätzen, dann ist sofort auch ihre Sonntagsfrage in Gefahr. Und das ist natürlich für Demoskopen ein großes Problem."

Unsicherheitsfaktor Protestwähler

So wurde etwa das Abschneiden der AfD bei den drei Landtagswahlen im März 2016 stark unterschätzt; die Abweichung war größer als die statistische Fehlertoleranz.

Das hat auch damit zu tun, dass die Partei erst seit knapp vier Jahren bei Wahlen antritt. Infratest Dimap etwa sah die AfD in Sachsen-Anhalt zehn Tage vor der Wahl bei 19 Prozent; sie erreichte dann 24,2 Prozent. Ein Problem für Infratest-Geschäftsführer Michael Kunert.

"Tendenziell ist es so, dass wir Probleme mit den Parteien haben, die sich zum großen Teil aus Protestwählern speisen. Weil man ... wenn Sie generell einer Partei zuneigen - und wir fragen auch nach Parteibindungen, also ein erheblicher Teil der Menschen hat eine Parteibindung zu einer Partei - dann fällt es ihm auch nicht so schwer, diese Partei zu nennen. Wenn Sie aber keine solche Bindung haben und jetzt nur wissen, die regierende Koalition, die wähle ich mit Sicherheit nicht, und die Entscheidung dadurch auch relativ spät fällt, dann sind prinzipiell solche Wähler beziehungsweise die Parteien, für die sich diese Wähler entscheiden, unterrepräsentiert, und das trifft auch auf die AfD zu. Da haben wir weniger Nennungen im Vorfeld als tatsächlich am Ende sich für diese Partei entscheiden."

Anpassung der Daten-Gewichtung - ein Betriebsgeheimnis

Um all die genannten Probleme bei der Erhebung der Daten auszugleichen, versuchen die Umfrageunternehmen sie gewissermaßen wieder zurechtzurücken. Wenn etwa der Anteil von Frauen in der befragten Gruppe etwas größer ist als der männlichen Wähler, werden ihre Äußerungen zahlenmäßig etwas geringer gewichtet. Gleiches gilt zum Beispiel für Altersgruppen, Wohnort und Schulabschluss – also für Kriterien, die man über den Zensus und Statistiken für die Wählerschaft nachprüfen kann.

"Das ist der erste Schritt, und dann wissen wir aus den Erfahrungen, dass bestimmte Parteien trotzdem nur noch über- oder unterrepräsentiert sind wie zum Beispiel SPD und Grüne sind tendenziell etwas überrepräsentiert und in einem zweiten Schritt werden diese Merkmale für die Sonntagsfrage angepasst."

Wie genau die Forscher gewichten, ist in den Details Betriebsgeheimnis.

"Ein sehr medienaffin gestalteter Content letztlich"

Trotz aller Fehlerquellen stehen am Ende in einer Umfrage klare Werte. Obwohl sie sich eigentlich in einem Korridor bewegen: Bei einer Zustimmung von 40 Prozent etwa für CDU/CSU beträgt die Abweichung plus/minus drei Prozent. Der Wert könnte also genauso gut bei 37 oder bei 43 Prozent liegen. Für Wähler und auch für Journalisten sind solche Ungenauigkeiten allerdings weniger attraktiv. Besonders, wenn mehrere Parteien in diese Bandbreite fallen. So lag etwa im Februar die SPD, nachdem Martin Schulz von der Parteispitze zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, in einer Infratest-Umfrage bei 32 Prozent. CDU/CSU dahinter bei 31. Wegen der Fehlertoleranz hätte aber genauso gut die Union vorne liegen können.

Viele Journalisten aber lieben die Sportberichterstattung auch in der Politik: Wer liegt gerade vorne, wer hinten, wer holt auf, wer ist aus dem Rennen? Solcherlei Berichterstattung über Umfragen wird deshalb auch Horse-Race-Journalismus genannt.

Das Umfrage-Watchblog "Signal und Rauschen" beobachtet bis zur Bundestagswahl diese Berichterstattung über Umfragen. Einer der Gründer ist der freie Journalist Christian Fahrenbach.

"Also ich glaube, wir haben alle natürlich diese Sehnsucht nach klaren Zahlen und nach einer Vorhersage, und deshalb wird mit den Umfragen gearbeitet. Diese Schwankungsbreite wird ein bisschen ins Kleingedruckte versteckt. Aber ich glaube, es sind ja nicht nur die Institute, sondern auch letztlich wir Rezipienten oder wir Medien, die einfach diese große Sehnsucht danach haben, und es ist natürlich einfach schönes Berichterstattungsmaterial auch. Also, es ist ja immer spannend zu sehen, wer jetzt ein halbes Prozentpunkt oben und ein halbes Prozentpunkt runtergegangen ist. Es ist einfach sehr medienaffin gestalteter Content letztlich."

Umfragen haben Auswirkungen auf die Wahlentscheidung

Echte Bewegungen lassen sich also nicht ausschließlich im tages- oder wochenaktuellen Vergleich von Umfragen feststellen, sondern besser über längere Zeiträume – oder bei besonderen Ereignissen. Deshalb hält Katharina Brunner aus der Entwicklungsredaktion der Süddeutschen Zeitung eine solche Betrachtung für sinnvoller.

"Aber es gibt ja Schwankungen. Gerade, wenn man sich den Verlauf der letzten Monate ansieht, als Martin Schulz gesagt hat, er kandidiert für die SPD, gingen die Umfragewerte für die SPD wirklich sehr nach oben. Also jenseits der Fehlertoleranz und damit wirklich eine höhere Zustimmung für die SPD, und in den letzten Wochen und Monaten ging das wieder genauso nach unten. Da gab es tatsächlich eine große Bewegung hoch und wieder runter, die nichts, die außerhalb des statistischen Fehlers lagen und damit wirklich interpretiert werden können als: Da gab es eine Veränderung ins Positive und dann wieder ins Negative."

Dieser von Journalisten sogenannte und vielleicht auch erzeugte Schulz-Effekt zeigt aber auch auf, dass Umfragen nicht wirkungslos bleiben. Sie bilden nicht lediglich eine politische Stimmung ab am Tag der Erhebung. Sie haben wiederum auch Auswirkungen auf die Wahlentscheidung – oder auf die nächste Umfrage, in der sich Befragte für eine Partei entscheiden sollen. Als es für die SPD besser lief, zog das neue Unterstützer an, die bei dem Erfolg dabei sein wollten, sodass die Werte erneut kletterten. Ein Kreislauf. Meinungsforscher Michael Kunert von Infratest Dimap sieht solche Zusammenhänge grundsätzlich auch, sagt aber, dass es Effekte in beide Richtungen gebe.

"Das heißt, gute Ergebnisse für eine Partei führen bei der einen Person dazu, dass sie sagt: Sie hat schon so viele Stimmen die braucht meine Stimme gar nicht mehr. Umgekehrt gibt es eben auch andere, die sagen: Oh, diese Partei ist erfolgreich. Erfolg macht attraktiv, und dann kommen eben auch noch einmal Stimmen dazu. In toto kann man im Vorfeld kaum sagen, wie sich solche Veröffentlichungen auswirken."

Strategische und Last-Minute-Wähler

Auch der Wahlforscher Thorsten Faas von der Universität Mainz vermutet solche Zusammenhänge. Gerade strategische Wähler könnten ihre Wahlentscheidung an der Urne letztlich auch von den Ergebnissen von Umfragen abhängig machen. Faas verweist als Beispiel auf die letzte Umfrage, die am Morgen der Bundestagswahl 2013 von der "Bild am Sonntag" veröffentlicht wurde.

"Da lag die FDP in den Umfragen unmittelbar vor der Bundestagswahl eigentlich sehr deutlich über den fünf Prozent, vielfach bei so sechs Prozent. Und das hat für viele Unionsanhänger, die ein schwarz gelbes Regierungsbündnis angestrebt haben, zur Folge gehabt, dass sie gedacht haben, ich muss keine Leihstimmen vergeben, ich kann meine Lieblingspartei, die CDU, wählen, und am Abend ist der Balken dann bei 4,8 Prozent stehengeblieben."

In den meisten Fällen schlössen sich Effekte aber aus oder neutralisierten sich gegenseitig, sagt Faas. Manche Journalisten wollen trotzdem auf Nummer sicher gehen.

Zehn Tage ohne Umfragen - "Raum für die Meinungsbildung"

Bis zur Wahl 2013, als nicht nur die "Bild am Sonntag", sondern auch das ZDF nur wenige Tage vor der Wahl neue Umfrageergebnisse veröffentlichten, galt ein Konsens, das nicht zu tun – eben, um Missverständnisse auszuschließen, es handle sich um eine Prognose. Die ARD hält weiter daran fest, sagt WDR-Redakteurin Ellen Ehni.

"Also, Infratest Dimap ist das Umfrageinstitut bzw. der Deutschlandtrend, der zehn Tage vor der Wahl sagt: Wir machen jetzt keine aktuellen Umfragen mehr, weil wir einfach möchten, dass zehn Tage dann auch Ruhe ist und die Leute nicht weiter auf Umfragen schielen und sich überlegen: Soll ich dann doch anders stimmen? Also - in Anführungszeichen – "ein Teufelskreis" zwischen Umfrage und taktischem Wählen und Umentscheiden und neuer Umfrage. Wir für den Deutschlandtrend und für Infratest Dimap haben gesagt: Zehn Tage vor der Wahl muss Schluss sein, damit genau in diesem Raum dann eine politische Meinungsbildung stattfinden kann, die losgelöst ist davon, auf das zu schielen, was möglicherweise die Menschen denken."

Viele Journalisten begreifen Umfragen trotz all ihrer methodischen Schwächen als wichtige Information über Stimmungen in der Bevölkerung, findet auch Umfragen-Beobachter Christian Fahrenbach.

"Umfragen sind immer noch die beste Art und Weise, um herauszufinden, was die Wähler wirklich wollen. Weil die Alternative einfach nur wäre, einzelne Personen zu befragen, und dann hat das natürlich noch weniger wissenschaftliche Aussagekraft."

Strahlkraft von Umfragen trotz Kritik ungebrochen

Die Strahlkraft von Umfragen ist ungebrochen – trotz der öffentlichen Kritik von Journalisten, Wählern und Politikern an der Präzision der Umfragen, die nur dann besonders laut wird, wenn das Wahlergebnis nicht dem Trend der Umfragen entspricht. Die aber zugleich die Grenzen der Aussagekraft ignoriert. Auch Meinungsforscher Michael Kunert von Infratest Dimap bekommt das zu spüren. Die Erwartung an die Zahlen sei erheblich gestiegen und die Kritik in solchen Fällen heftiger geworden – gerade weil die Umfragen heute präziser die politische Stimmungslage abbildeten als früher und tendenziell näher am Wahlergebnis seien. Die Abweichung läge im Fünfjahresschnitt nur noch bei 1,4 Prozentpunkten je Partei. Insofern sei man Opfer des eigenen Erfolgs geworden.

"Weil die Zahlen so gut waren in der Vergangenheit, und insofern führte das immer wieder zu Irritationen, wenn dann eben einzelne Wahlen sehr viel schlechter waren. Dazu kommt, dass eben nicht sauber getrennt wird zwischen der Prognose, die wir ja durchaus machen am Wahlsonntag um 18 Uhr und den Sonntagsfragen im Vorfeld der Wahl."

Wahlforscher Thorsten Faas von der Universität Mainz:

"Ich glaube, was wir gerade erleben nach meinem Eindruck, ist, dass Parteien, Medien, vielleicht eben auch Demoskopen, dass die insgesamt kritischer beäugt werden, auch in Zeiten eines durchaus wachsenden Populismus. Und dass wir deswegen nach meinem Eindruck zwischen Demoskopen auf der einen Seite und Medien auf der anderen Seite so ein Spiel sehen, wer da Schuld ist. Da sagen die einen, nämlich die Demoskopen, die Medien berichten falsch darüber. Die Medien sagen, ja, man liefert uns vielleicht auch nicht das optimale Zahlenmaterial. Wir kriegen gar nicht diese Informationen, wie wir uns Sicherheit vermitteln sollen. Da scheint man sich manchmal so eben gerade nach Wahlen, wo man so ein bisschen daneben gelegen hat, den Schwarzen Peter hin und her zu schieben. Und das kann man durchaus in meiner Wahrnehmung so im Lichte sehen."