"Partizipation kann ja auch heißen, dass man selber sich in diesem System engagieren möchte. Warum kann nicht mal ein Fan am Ende DFB-Präsident sein?" Thomas Kessen von der Fanvereinigung "Unsere Kurve" meint die Fans von den Stehplätzen und den Plastikschalen auf den Außentribünen, nicht die Fans aus der VIP-Lounge, nicht die Protegés von Alt-Funktionären.

Theoretisch kein Problem, dass ein Durchschnittsfan Verbandschef wird. Die formal demokratischen Strukturen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geben das her. Der Präsident wird vom DFB-Bundestag gewählt, dorthin entsenden die regionalen Landesverbände Delegierte und spätestens hier, sagt Kessen – nicht nur Fansprecher, sondern auch Anhänger und Mitglied des VfL Osnabrück in Niedersachsen – werde es vertrackt:

"Der niedersächsische Fußballverband entsendet, glaube ich, 22 Delegierte. Aber wer das genau ist, ist nirgendwo fest geregelt, aber es ist immer das Präsidium und ein paar Obleute."

Denkfabrik: Demokratie im Sport

-

Denkfabrik DemokratieDer Sportverein als Lernort

-

Denkfabrik DemokratieWie es der Sport schaffen kann, rechten Ideologien keinen Raum zu geben

-

Denkfabrik DemokratieWarum Mündigkeit im Leistungssport so wichtig ist

-

Denkfabrik DemokratieWie Sportverbände mehr Demokratie wagen können

-

Denkfabrik DemokratieAmesberger: Sportförderung ist "kein demokratischer Vorgang"

Deutsche Organisationen schnitten bei Demokratie nicht gut ab

Aus Kessens Sicht hindern noch andere Strukturen in Sportverbänden die einfachen Vereinsmitglieder daran, mitzumachen. Der niedersächsische Verbandstag beispielsweise erlaube keine Zuschauer, sondern bei Sitzungen nur eine delegierte Person pro Mitgliedsverein. Das wäre gerade so, als würde der Deutsche Bundestag in Berlin unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, meint Kessen:

"Das gilt auch in den anderen Landesverbänden, weil jeder Landesverband im eigenen Saft kocht, hat man schon immer so gemacht, ist dann gerne so ein Argument."

Offenbar ein in der deutschen Landschaft der Sportverbände wohlgekanntes Argument. 2018 wurde bei einer Auswahl internationaler Verbände die Alltagstauglichkeit demokratischer Strukturen untersucht. Laut des Danish Institute for Sports Studies schnitten deutsche Organisationen – darunter der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) – nicht gut ab:

"Deutschland hat auf einer Skala von null bis 100 durchschnittlich 37 Prozent erzielt", sagt Sandy Adam. Der Experte für Sport und Entwicklungsökonomie an der Universität Leipzig kennt die Studie gut und hat an anderer Stelle an der Untersuchung Sports Governance Observer mitgewirkt:

"Die deutschen Verbände haben relativ gut im Thema Transparenz abgeschnitten, aber wenn es um die demokratische Mitbestimmung ging oder auch das Thema gesellschaftliche Verantwortung federn gelassen."

Auseinandersetzung besser als alte Verflechtungen

Fünf Jahre danach hat sich bei der demokratischen Mitbestimmung etwas getan. Immer mehr Athlet*innen und Trainer*innen sind in Verbandsgremien vertreten. Die Führungsebene beispielsweise des DOSB hat sich diverser aufgestellt und bei den Verantwortlichen in den Verbänden gibt es immer mehr Leute, die den Sport in gesellschaftspolitischer Verantwortung sehen, betont Florian Scheibe, Direktor der Führungsakademie des DOSB in Frankfurt am Main:

"Es gibt genügend, die sagen, wir als Sportverein, als Verband haben die Chance, Gesellschaft mitzuentwickeln und der Auseinandersetzungsprozess, der ist das Wichtige."

Und jede Auseinandersetzung sei besser als die kafkaesken Verflechtungen alter Schule. Wo jenseits von Satzungen und Gesetzen unklar ist, wer was entscheidet. Demokratisch führen sei deshalb eine Lernaufgabe für diejenigen, die in Ämter gewählt werden: "Das ist aus meiner Sicht ein Führungsstil", sagt Scheibe.

Schachverband als Beispiel für Veränderung

Trotz der Differenzen über die Rolle von Vereinen und Verbänden in der Gesellschaft herrscht breite Einigkeit unter Expertinnen und Experten: Ränkespiele und Hinterzimmermentalität sind out, gelten als unprofessionell – undemokratisch. Da, wo es sie gibt, stehen sie in der Kritik. Demokratische Abläufe einzuhalten, wird eingefordert. Das ist laut Experten wie Florian Scheibe und Sandy Adam der Trend.

Und ganz offensichtlich: Die Tage der großen Zampanos müssen als gezählt gelten, wenn sogar der Deutsche Schachverband eine Frau – noch dazu eine Außenseiterin – zur Präsidentin wählt.

Ingrid Lauterbach gibt einen Einblick: "Dann habe ich mir überlegt, dass es eben wichtig ist, dass auf der Position jemand sitzt, der versucht, das Ruder wieder rumzureißen." Die Mathematikerin ist seit Mai Präsidentin des Schachverbands.

Die Vorgänger hatten den Verband so heruntergewirtschaftet, dass der Deutsche Schachgipfel ausfallen musste. Dauerhafte finanzielle Streitigkeiten hatten tiefe Gräben zwischen Verband und Schachjugend gerissen und Leistungsträgerinnen und -träger wandten sich ab. Der Schachboom, ausgelöst nicht zuletzt durch die Serie Damengambit, ging ebenso am Verband vorbei, wie die Me-too-Debatte ausgesessen wurde. Die Unzufriedenheit war über Jahre immens, doch alles blieb, wie es war – auch nach Wahlen.

Hierarchische Ordnungen werden infrage gestellt

"Es ist mein Verständnis, dass man miteinander statt übereinander redet und dass man da ins Gespräch kommt. Man muss aber auch sagen, ich war zum Beispiel etwas enttäuscht, als ich für den Finanzausschuss die Mitgliedsorganisationen angeschrieben und gebeten habe, mir Vorschläge zukommen zu lassen, dass wir den entsprechend besetzten können und die Resonanz von den meisten Verbänden gleich null war. Vielleicht ist das auch was, was wir gemeinsam als Kultur erlernen müssen", sagt Lauterbach.

Das sieht auch Schachblogger Conrad Schormann so. Ein nicht überall beliebter Kritiker, der dem Verband immer wieder vorgeworfen hatte, sich hinter den formalen Strukturen zu verschanzen und demokratische Impulse abzuwürgen. Das müsse sich ändern:

"Dass es einladend wirkt, dass man das Gefühl hat: Man kann da was bewirken. Dass man jetzt nicht ein Amt braucht, um mitzumachen, dass es ein leichtes Andocken gibt und nicht, dass man erst mal Vorsitzender im Land gewesen sein muss, um mal was im Bund zu machen."

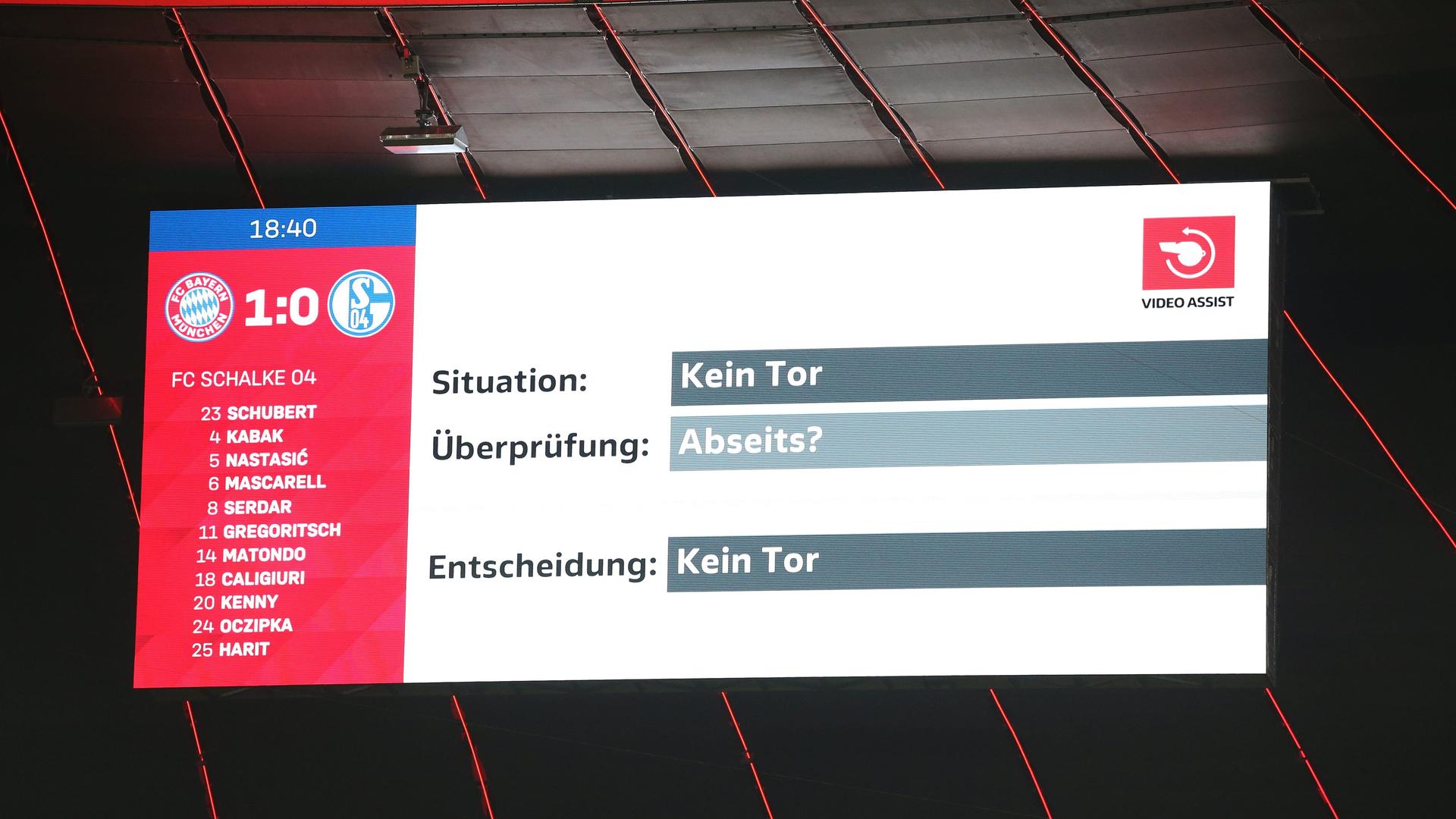

In vielen Verbänden tut sich was. Immer wieder im Fußball, aber auch im Schach und anderswo werden hierarchische Ordnungen infrage gestellt und auf ihre Funktionalität und Demokratietauglichkeit befragt. Von Sportlerinnen und -sportlern, Fans, Kritikern, Kritikerinnen und Außenstehenden.