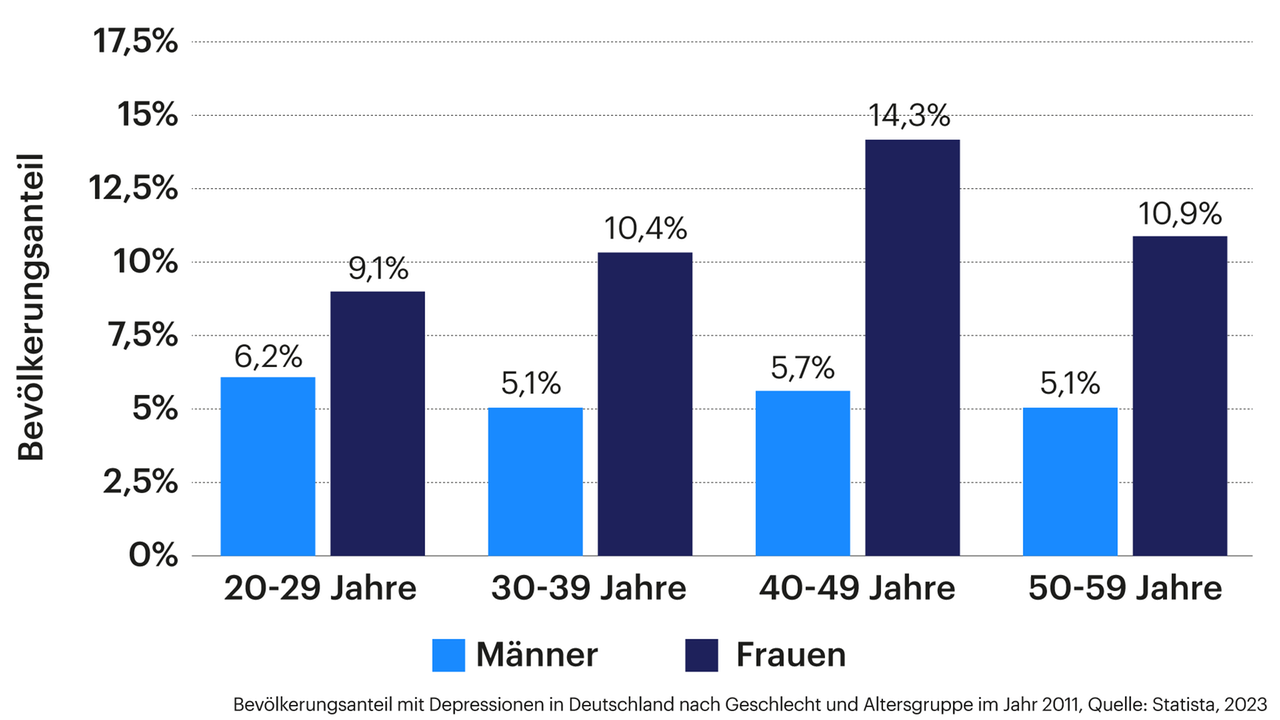

Eine Depression kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status. Fast jeder Fünfte erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Frauen sind zwei- bis dreimal so häufig betroffen wie Männer. Betroffene sind nicht schuld an ihrer Erkrankung – trotzdem schämen sich viele dafür und scheuen davor zurück, zum Arzt zu gehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Einschränkungen der Coronakrise und die damit einhergehende Vereinzelung haben dem Thema neue Brisanz verliehen.

Überblick

- Was ist eine Depression?

- Woran erkenne ich eine Depression?

- Welche Ursachen für Depressionen gibt es?

- Was kann man tun, wenn man in eine Depression hineinrutscht?

- Welche Therapieformen bei Depressionen gibt es?

- Wie sind die Erfolgaussichten bei einer Behandlung?

- Was können Angehörige von Depressiven tun, um zu helfen?

- Wie hat sich die Coronapandemie ausgewirkt?

Was ist eine Depression?

Eine Depression ist eine psychische Erkrankung. Die Stimmungslage der Betroffenen verändert sich, Denken, Fühlen und Handeln sind beeinflusst. Ärzte und Organisationen wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe weisen darauf hin, dass es sich bei der Depression um eine klinisch relevante Störung handelt, die nichts mit umgangssprachlich als Depression bezeichneten Stimmungstiefs, schlechter Laune oder vorübergehender Unlust zu tun hat.

Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil das Abtun von Freud- und Antriebslosigkeit als „deprimiert“ oder „nicht gut drauf sein“ häufig verhindert, dass Betroffene sich professionelle Hilfe suchen. Doch die Symptome einer Depression im medizinischen Sinne sind keine nachvollziehbaren Reaktionen auf aktuelle Enttäuschungen und Probleme, sondern Ausdruck einer Krankheit, die behandlungsbedürftig und behandelbar ist. Aktuelle Ereignisse können allerdings Auslöser für depressive Episoden sein.

Depressive Störungen gehören laut Bundesgesundheitsministerium zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. 5,3 Millionen der erwachsenen Deutschen erkranken im Laufe eines Jahres daran, so die Deutsche Depressionshilfe. In der Gesellschaft sind sie noch immer mit viel Unwissen und Unverständnis belegt. Wer Depressionen hat, kämpft häufig ohnehin schon mit dem Gefühl von Schwäche und Versagen und sieht sich zudem stigmatisiert und in seinen Beschwerden von anderen nicht ernst genommen.

Experten raten Menschen mit einer Depression dringend dazu, sich professionelle Hilfe zu suchen. „Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien“, heißt es bei der Deutschen Depressionshilfe. Die Aussichten auf Besserung durch eine Psychotherapie oder auch Medikamente dagegen sind gut.

Angehörige und Freunde von Depressiven sollten sich ebenfalls über die Krankheit informieren und die Symptome nicht als Überreaktion, mangelnde Selbstdisziplin oder gar Charakterschwäche abtun, sondern versuchen, empathisch und entlastend zu reagieren. Auch für Angehörige psychisch kranker Menschen gibt es Hilfsangebote.

Woran erkenne ich eine Depression?

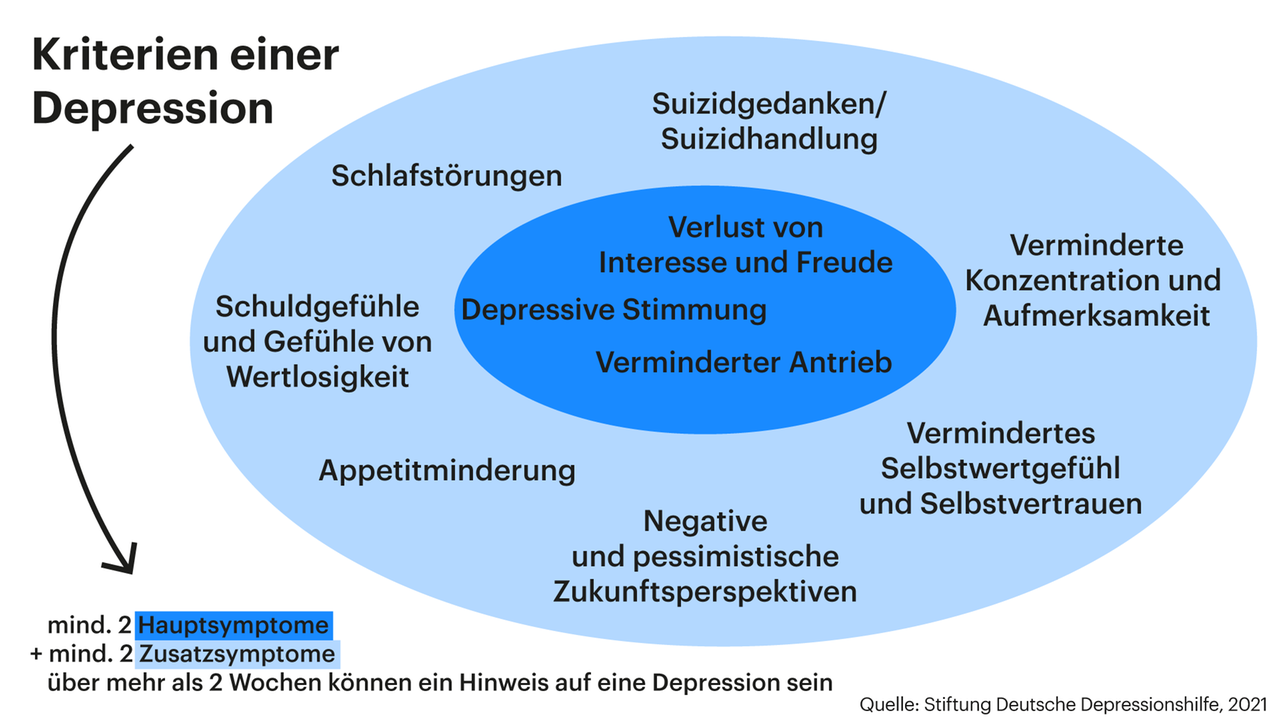

Es gibt keinen Blutwert, der auf eine Depression hindeutet, und auch kein Messverfahren, das sie genau bestimmt. Depressionen äußern sich durch eine Vielzahl von Beschwerden, die sich meist langsam ankündigen und über einen längeren Zeitraum – mindestens zwei Wochen – anhalten.

Hauptsymptome einer Depression sind

- gedrückte Stimmung und ein Gefühl innerer Leere

- Interessen- oder Freudlosigkeit

- ein Mangel an Antrieb selbst für die Erledigung alltäglicher Dinge und erhöhte Ermüdbarkeit

Der Übergang von einer Phase, in der es jemandem nicht so gut geht, in eine depressive Episode ist oftmals fließend. „Bei der Einschätzung muss die Erfahrung mitspielen“, betont Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz. „Aber man kann grob sagen: Die Stimmungsschwankung muss abnorm sein – anders, als die Person sie normalerweise kennt.“ Die Symptome halten über den ganzen Tag an und lassen sich auch durch positive Ereignisse nicht mildern.

„Die Menschen haben ein bleiernes Gefühl, können sich über nichts mehr freuen, was ihnen sonst Spaß macht“, beschreibt Lieb. „Es kommt gar nicht an sie heran, sie fühlen sich wie abgekoppelt.“ Schon aus dem Bett aufzustehen, fällt vielen Betroffenen in einer depressiven Phase schwer.

Zusatzsymptome, die typisch für eine Depression sind:

- Schlafstörungen

- Nachlassende Konzentration

- Vermindertes Selbstwertgefühl

- Negative Zukunftsgedanken, Hoffnungslosigkeit

- Schuldgefühle

- Appetitlosigkeit

- Suizidgedanken

Je nach Anzahl und Kombination der auftretenden Haupt- und Nebensymptome spricht man von leichten, mittelgradigen und schweren Depressionen.

Schlafstörungen sind häufig Anzeichen einer sich ankündigenden Depression und bei leichten Depressionen sehr verbreitet. „Menschen fangen plötzlich an, schlecht zu schlafen, und zwar über viele Nächte hinweg. Sie wachen morgens früh um drei, vier Uhr auf und können nicht wieder einschlafen, sind ständig mit negativen Gedanken beschäftigt und spüren oft so eine innere Leere“, beschreibt Neuropsychologe Joachim Bauer.

Kennzeichen einer schweren Depression sind neben negativen Zukunftsgedanken bis hin zu Suizidgedanken, Appetitlosigkeit, Schuldgefühle und eine extrem verminderte Aufmerksamkeit und Konzentration. „In einer schweren Depression kann es sein, dass Symptome auftreten, dass man richtig Angst bekommt, man hätte vielleicht eine Demenz“, sagt Bauer.

Welche Ursachen für Depressionen gibt es?

Eine Depression entsteht aus dem Zusammenwirken biologischer und psychosozialer Ursachen. Inwieweit genetische Veranlagung und Ereignisse sowie Prägungen aus der Kindheit und im aktuellen Lebensabschnitt eine Rolle spielen, ist bei jedem Betroffenen unterschiedlich.

Wenn es zu einer Erkrankung kommt, findet man vorher häufig akute Auslöser. Das können alle möglichen Veränderungen im Leben sein, auch auf den ersten Blick positive wie etwa eine Beförderung. Verlust und Trennung sind häufig Auslöser von depressiven Episoden, ebenso chronischer Stress und Druck im Job. Sie können allerdings auch ohne erkennbare äußere Auslöser auftreten.

„Eine Depression erwischt nicht die Schwachen“, betont Neuropsychologe Joachim Bauer, „sondern eine Depression kann jeden erwischen und bevorzugt auch die, die ganz besonders viel von sich fordern“. Studien wiesen darauf hin, dass Menschen, die unter hohem Leistungsdruck stünden, ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben. „Aus Stress und chronischen Überforderungssituationen im Beruf heraus stellen sich dann Schlafstörungen ein, Konzentrationsstörungen, negative Gedanken. Wenn man dann nicht interveniert, kann sich eine Depression entwickeln“, erklärt Psychiater Klaus Lieb.

Während einer Depression sind zudem Stoffwechselprozesse im Gehirn verändert, wobei nicht abschließend geklärt ist, inwiefern sie Ursache oder Folge der Depression sind. Veränderungen in den Stresshormonen oder Ungleichgewichte in anderen Botenstoffen im Gehirn sind die Ansatzpunkte für die medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva.

Was kann man tun, wenn man in eine Depression hineinrutscht?

„Eine Depression zu haben, ist keine Schande“, betont Neuropsychologe Joachim Bauer. „Eine Depression kann jeden treffen, und wenn du betroffen bist, dann such dir Hilfe.“

Wichtig ist, sich jemandem anzuvertrauen, über die eigenen Gefühle und Ängste zu sprechen. Viele Menschen verspürten über Wochen eine innere Leere und Antriebslosigkeit, sprächen aber nicht darüber und suchten auch keinen Experten auf, berichtet Bauer. Das gelte insbesondere für Männer, die eine Depression häufig als Zeichen von Schwäche deuteten. „Und dann tut man so, als wäre nichts und kämpft sich durch den Alltag, und das kann sehr fatale Folgen haben“, warnt Bauer. Schlimmstenfalls bis hin zum Suizid.

Die erste Adresse für professionelle Hilfe bei einer Depression ist der Hausarzt oder die Hausärztin – für viele Menschen eine Vertrauensperson. Sie können ihre Patienten zum Beispiel im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung selbst behandeln oder gegebenenfalls an einen Experten überweisen: einen Psychiater, eine Fachärztin für psychosomatische Medizin oder einen Psychotherapeuten. Dort wird dann über weitere Behandlungsmöglichkeiten und -formen entschieden.

Zudem kann man bei der Telefonseelsorge oder Krisentelefonen anrufen oder sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst wenden, den es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt. Der Sozialpsychiatrische Dienst hilft in Krisensituationen und berät und vermittelt weitere Hilfe. Auch die Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Caritas und Diakonie bieten psychosoziale Beratung an, ebenso Studentenwerke.

Im akuten Notfall, wenn schnelle Hilfe nötig ist, insbesondere bei konkreten Suizidgedanken, ruft man den ärztlichen Notdienst oder die 112 an oder geht in die nächstgelegene psychiatrische Klinik. In vielen Städten gibt es auch Krankenhäuser mit Krisen- oder speziellen Depressionsambulanzen.

Bei leichten Depressionen kann auch Selbsthilfe ein Schritt zu Linderung sein: „Es gibt gute Fachbücher auf dem Markt, individuell zugeschnittene Online-Programme von Krankenkassen, Selbsthilfegruppen und Sportangebote“, sagt Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz.

Welche Therapieformen gibt es bei Depressionen?

Es gibt zwei große Therapieverfahren: Psychotherapie und medikamentöse Therapie mit Antidepressiva. Häufig wird beides miteinander kombiniert – in welchem Maße, hängt vom Schweregrad der Depression ab. Bei leichten Depressionen werden heute nicht mehr gleich Antidepressiva verordnet.

Bei einer schweren Depression dagegen „verändert sich die Mixtur der Botenstoffe, mit denen die Nervenzellen Signale untereinander austauschen“, erklärt der Neuropsychologe Joachim Bauer. Sowohl die Psychotherapie als auch die Pharmakotherapie greifen hilfreich in diesen veränderten Depressions-Stoffwechsel ein und können ihn wieder normalisieren.“

Als flankierende Maßnahme wird zudem oft Sport und körperliche Aktivität empfohlen, weil sie depressive Symptome lindern und das Wohlbefinden steigern können.

Psychotherapie

Basis der Psychotherapie ist das Gespräch zwischen Patient und Psychotherapeut. Es gibt vier (*) therapeutische Verfahren bei psychischen Erkrankungen, die von den Krankenkassen bezahlt werden: Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und seit 2020 auch systemische Therapie. Auch Mischformen sind möglich.

Bei Depressionen liegen für die kognitive Verhaltenstherapie laut Deutscher Depressionshilfe die mit Abstand besten Wirksamkeitsnachweise vor. Hier geht es vor allem darum, sich über seine eigenen Gedanken und Reaktionsmuster klar zu werden und möglicherweise ungünstige Lernerfahrungen aus der Vergangenheit zu erkennen. Negative Gedanken und Gefühle werden thematisiert. Der Fokus liegt dabei auf der Gegenwart, auf aktuellen Alltagssituationen und Erlebnissen, für die dann in Übungen neue, günstigere Verhaltensweisen und Denkmuster erlernt werden.

In der Psychoanalyse dagegen geht es um Konflikte, traumatische Erfahrungen etwa aus der Kindheit und früh gestörte Beziehungsmuster. Für die Akutbehandlung einer Depression ist eine Psychoanalyse eher nicht geeignet.

Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie behandelt aktuelle psychische Konflikte, aber mit den Erkenntnissen der Psychoanalyse und deren Weiterentwicklung.

Die systemische Therapie legt den Schwerpunkt auf die Kommunikations- und Beziehungsbedingungen in einem System, in dem sich die Patienten und Patientinnen bewegen – etwa Familie oder Arbeits- und Wohnumfeld.

„Für den Erfolg der Behandlung ist es extrem wichtig, Therapeut*innen zu finden, zu denen man Vertrauen hat“, schreibt die Schriftstellerin Zoe Beck in ihrem Buch „Depression. 100 Seiten“.

„Krankenkassen bieten an, dass man ein Erstgespräch und zwei bis vier Probesitzungen bei einem Therapeuten absolvieren kann um zu klären, ob man die richtige Person gefunden hat. Meistens braucht man diese Stunden gar nicht, weil man schon nach dem Erstgespräch weiß, ob es passt oder nicht.

Medikamentöse Therapie mit Antidepressiva

In einer depressiven Phase sind Hirnfunktionen des Betroffenen verändert. Dabei spielen Botenstoffe wie Serotonin und Noradrenalin eine Rolle, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Nervenzellen ermöglichen. Antidepressiva beeinflussen die Wirkungsweise dieser Botenstoffe und können so Funktionsstörungen korrigieren und dadurch Symptome wie Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit zum Abklingen bringen.

Antidepressiva haben den Vorteil, dass sie im Vergleich zur Psychotherapie schneller wirken. Häufig sind schon nach zwei Wochen Signale der Besserung erkennbar. Die Psychotherapie dauert länger, dafür hat man hinterher einen besseren Rückfallschutz und die Patienten sind besser vorbereitet, falls wieder Symptome auftreten, erklärt Psychiater Klaus Lieb. Antidepressiva dürfen allerdings auch bei Besserung nicht sofort wieder abgesetzt werden.

Die Deutsche Depressionshilfe betont, dass Antidepressiva – anders als von vielen Betroffenen angenommen – nicht süchtig und auch nicht „high“ machen.

Wie sind die Erfolgsaussichten einer Behandlung?

Mit Psychotherapie und Antidepressiva kann den meisten depressiven Patienten geholfen werden. „Wenn die Depression gut behandelt ist, können alle Symptome wieder vollständig verschwinden“, sagt Neuropsychologe Joachim Bauer.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu erleiden, liegt der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zufolge allerdings bei mehr als 70 Prozent. Das Risiko eines Rückfalls kann aber ebenfalls durch Medikamente, Therapie und eigene Aktivitäten reduziert werden. Wichtig ist, seine persönlichen Frühwarnzeichen zu kennen.

Was können Angehörige und Freunde von Betroffenen tun?

Angehörige und Freunde von depressiven Menschen sind oft unsicher, wie sie sich verhalten sollen, was sie sagen sollen, wie sie helfen können. Sich zu informieren und Depressionen als Krankheit anzuerkennen, ist ein erster Schritt.

„Wir müssen die depressive Erkrankung ernst nehmen und wenn wir im Umfeld, in der Familie oder am Arbeitsplatz Menschen haben, die hiervon betroffen sind, das auch so sein lassen und genauso anerkennen, wie wenn jemand einen Herzinfarkt oder einen Beinbruch hat“, fordert Neuropsychologe Joachim Bauer. „Da haben wir ja auch keine Probleme zu sagen, hier ist jemand krank geworden, wir respektieren das. Genauso müssen wir es respektieren, wenn jemand an einer Depression erkrankt ist.“

Die richtigen Worte zu finden, die einem depressiven Menschen auch wirklich helfen, ist dennoch nicht immer leicht. Bloggerin Frauke Gonsior berichtet: „Mir hat geholfen, dass mir Hilfe angeboten wurde, ich aber den Freiraum hatte, sie anzunehmen oder auch abzulehnen, dass das nicht so überbordend war und ich noch ein selbstbestimmter Mensch war und mir keiner etwas aufgezwungen hat.“

Der Journalist Martin Gommel, selbst Betroffener, schreibt für das Onlinemagazin „Krautreporter“ über psychische Gesundheit und hat in zwei Texten zusammengetragen, welche Worte ihm und anderen guttun, wenn sie depressiv sind ("Du fühlst, was du fühlst und das ist okay"), und auf welche er verzichten kann ("Stell Dich nicht so an").

Wenn Angehörige von Depressiven selbst Schuldgefühle, Ärger und Erschöpfung verspüren, können auch sie sich Hilfe suchen, etwa im Austausch mit anderen in Selbsthilfegruppen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe rät Angehörigen dazu, ihre eigenen Interessen nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht zu überfordern.

Wie hat sich die Coronapandemie ausgewirkt?

Die Covid-19-Pandemie und damit verbundene Einschränkungen, Ängste und Sorgen haben viele Menschen belastet. Bei einigen dauert diese Belastung weiterhin an.

Studien und Statistiken zeigten, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche erheblich waren, erklärte Gebhard Hentschel, Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung (DPtV), im Juni 2023 laut einer Mitteilung der Organisation. Sie sind Teil des „Report Psychotherapie 2023“ zum Thema „Psychische Gesundheit in der COVID-19-Pandemie“.

Internationale Studien zeigen laut dem Report eine Zunahme von Depressionen und Angststörungen seit Beginn der Coronapandemie. Für Deutschland gäbe es solch klare Ergebnisse bislang nicht. Es fänden sich zwar in ersten Studien viele Belege für eine Zunahme an Belastungen und an einzelnen Symptomen psychischer Störungen, allerdings ergebe sich kein eindeutiger Nachweis einer Zunahme psychischer Erkrankungen aus epidemiologischen Studien.

„Indirekt kann man jedoch aus Krankenkassendaten auf eine Intensivierung psychischer Erkrankungen in Deutschland in Bezug auf Behandlungsbedürftigkeit und Krankschreibungen schließen“, heißt es im Report. Die meisten der vorliegenden Krankenkassendaten zeigten seit Pandemiebeginn in Deutschland eine überdurchschnittliche Zunahme von Fehltagen am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Erkrankungen; zudem zeigten sie im Vergleich zu früheren Jahren, dass psychische Erkrankungen häufiger diagnostiziert werden.

Menschen, die bereits zuvor an einer Depression litten, wurden von der Coronakrise getroffen. Insbesondere der zweite Lockdown verschlechterte Krankheitsverlauf und Versorgung. Das ergab eine Sondererhebung des „Deutschland-Barometer Depression“ von Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Deutsche-Bahn-Stiftung aus dem März 2021. Soziale Kontakte, Bewegungsmöglichkeiten und Alltagsstrukturen fehlten, Facharzt-Termine und Sitzungen von Selbsthilfegruppen fielen aus oder wurden aus Angst vor Ansteckung abgesagt.

Mentale Gesundheit ist mehr zum Thema geworden

Die Pandemie sei zudem ein Trigger für Unsicherheiten und Ängste gewesen, berichtete der Autor Uwe Hauck, der über seine Erfahrungen mit Depressionen bloggt. „Ich habe am Anfang gedacht, ich bekomme das gut in den Griff.“ Aber nach zwei Monaten habe er gemerkt, dass er wieder abgerutscht ist. „Man ist als Depressiver in der eigenen Sicht nichts wert. Man ist defizitär. Das hat die Pandemie wieder hochkommen lassen“, so Hauck. Glücklicherweise habe ihn bei diesem Mal sein Netzwerk schnell auffangen können.

Einige Veränderungen, die durch die Coronakrise ausgelöst wurden, haben sich inzwischen fest etabliert. So zeigt etwa das „Deutschland-Barometer Depressionen“, dass Telefon- oder Videositzungen an Akzeptanz gewonnen haben. Außerdem ist mentale Gesundheit in der Pandemie generell mehr zum Thema geworden. Viele von Depressionen Betroffene empfinden es als Erleichterung zu merken, dass sie mit ihren Probleme nicht allein sind.

Diese Veränderung begrüßt auch die Schauspielerin Nora Tschirner, die selbst von Depressionen betroffen ist. „Das Thema mentale Gesundheit war für viele Leute vorher schon diffus da und schwelte und hat auch ihr Leben beeinflusst. Jetzt plötzlich gibt es eine Gesprächskultur darüber. Das ist eine sehr große Chance.“

Nina Voigt, abr

(*) An dieser Stelle haben wir eine vierte Therapieform ergänzt, deren Kosten die gesetzlichen Krankenkassen seit Juli 2020 ebenfalls übernehmen. Zudem haben wir eine ungenaue Formulierung im Teaser dieses Beitrags präzisiert.